9#Goldene#

Königsfrüchte stets in und/oder\aber auf Silber gereicht  Modalitäten

an Rändern/Grenzern

konzeptionellen Denkens

undװaber begreifenden Verstehens, beziehungsweise Erfahrens

Modalitäten

an Rändern/Grenzern

konzeptionellen Denkens

undװaber begreifenden Verstehens, beziehungsweise Erfahrens

|

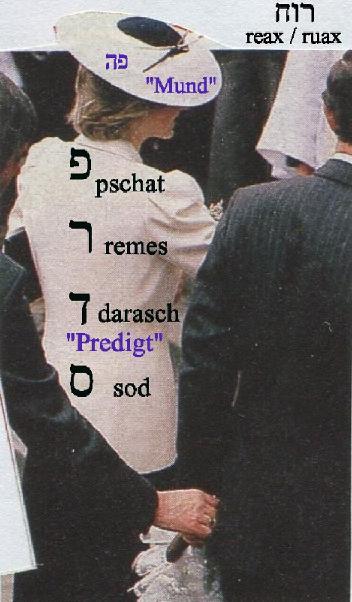

[Schlüsselfragen – wenigstens zu, bis von, diesem ר־ו־ח Raum, hinterm Fensterpaar] |

Ist es / diese Blasphemie denn überhaupt zu fassen? Sogar verschriftlichte Sprache, auch ‚griechisch‘-denkend ‚Bibel‘-genannte /to-RAH sche-bik-TAV/ תורה שבכת׳, selbst von G'ttes eigener Hand (gar in Sand, oder ‚wenigstens‘) in Stein(tafeln) eingegrabene /xarut/ חרות Grammatica, ist – äh sei – eben gar kein einheitlicher, eineindeutiger, werdensfrei abgeschlossener, monolithischer Block!/? |

Hier oben herein zu gelangen, gilt als unmöglich, bis im qualifizierten Sinne geheim. –Nebenan ‚Wer-ist-(wie)-Gott?‘-אלוהים in Gelben Zweifessaloon/s steht Sprüche 25,11 an mancher Wand; װ WaW manche erzählen auch von hier drunter, aus, der eben wohlverstandenen G'tteskindschaft, ‚herauf fürchten [ups!]‘ gedurft zu haben, bis höchst טעות\ שגיאה offiziell dawozwischen, äh hier, zu sein.

|

|

Lady Grammatica zu belehren … |

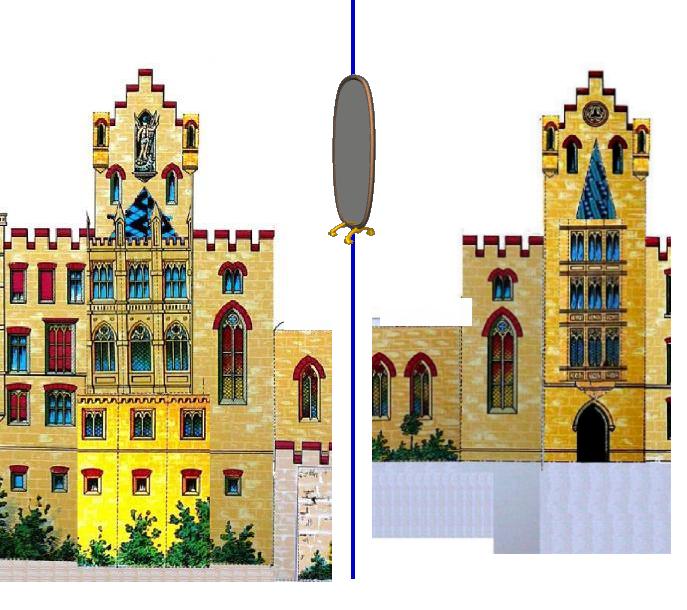

[Droben, östlich am Michaelsturn-מיכאל, über der ‚alten‘ Kapelle, jedenfalls dieses

Hochschlosses, verborgen, doch gerade von ‚außen‘ durchaus ein wenig sichtbar gewordene / gemachte ‚Geheim/nis‘-Bereiche סוד /sod/-repräsentierend, im Süden des Hochschlosses auf einer oberen Höhe des ungeheuerlichen Anderheitenerkers,

während sich die beiden nördlichen Fensterchen – diesesselben Gemachs (eben gerade gleich neben jenem des/der Zweifel/s)

– bekanntlich

auf einer nur/immerhin mittleren Höhe des Vertrautenerkers befinden]

[Droben, östlich am Michaelsturn-מיכאל, über der ‚alten‘ Kapelle, jedenfalls dieses

Hochschlosses, verborgen, doch gerade von ‚außen‘ durchaus ein wenig sichtbar gewordene / gemachte ‚Geheim/nis‘-Bereiche סוד /sod/-repräsentierend, im Süden des Hochschlosses auf einer oberen Höhe des ungeheuerlichen Anderheitenerkers,

während sich die beiden nördlichen Fensterchen – diesesselben Gemachs (eben gerade gleich neben jenem des/der Zweifel/s)

– bekanntlich

auf einer nur/immerhin mittleren Höhe des Vertrautenerkers befinden]

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

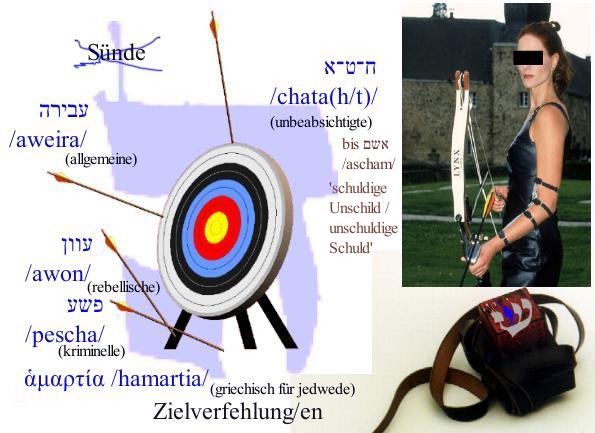

מִשְׁלֵי שְׁלֹמֹה, Mischle Schelomo

«Auch dies sind Gleichsprüche Schlomos,

welche die Männer Chiskijas Königs von Jehuda

ausgezogen haben.» (Sprüche/mischle 25,1 in der Verdeutschung durch Buber und

Rosenzweig; Hervorhebungen O.G.J.) Also findet

sich gar bei KoHeLeT?

Im / als Vers elf (des 25. Kapitels) dieser Sinnsprüche-Samnmlung, der Ein-, Zu-

und Ausgangssatz  [#Lady Grammar / Grammatikca# kann zwar so einiges (auch) gleichzeitig / ‚multitasking‘

tun und sein bis ausdrücken – doch (gar verbal) nicht einmal in

/ mit(tels) semitischen

Sorachen alles (Relevante im Sinn/en

– ‚kontextübergriffig‘ / ‚satzlos‘

/ ‚voraussetzungsfrei‘) immer nur durch ‚das‘ / ein einziges

Wort ohne lineares –

deutungsanfällig wirkendes, zwischen

Sprachkulturen unterschiedlich bis widersprüchlich übliches (also ‚missverständliches‘) –

hintereinander-Reihen(-müssend) repräsentiert – nicht erst mehrerer, oder so erscheinender, Aspekte oder Gedanken respektive

Handlungen)]

[#Lady Grammar / Grammatikca# kann zwar so einiges (auch) gleichzeitig / ‚multitasking‘

tun und sein bis ausdrücken – doch (gar verbal) nicht einmal in

/ mit(tels) semitischen

Sorachen alles (Relevante im Sinn/en

– ‚kontextübergriffig‘ / ‚satzlos‘

/ ‚voraussetzungsfrei‘) immer nur durch ‚das‘ / ein einziges

Wort ohne lineares –

deutungsanfällig wirkendes, zwischen

Sprachkulturen unterschiedlich bis widersprüchlich übliches (also ‚missverständliches‘) –

hintereinander-Reihen(-müssend) repräsentiert – nicht erst mehrerer, oder so erscheinender, Aspekte oder Gedanken respektive

Handlungen)]

dieses – nur von Menschen, doch teils aus guten, und teils aus schlechten, oder aus wesentlich anderen, Gründen, vor Menschen geheim gehalten-erscheinenden – königlichen, gar kaiserlichen (namentlich: des HaMaSCHiaCH המשיח bzw. ewiger Schwurgott ELoHenu אלוהנו Königs MeLeCH מלך aller Königinnen und Könige MeLaCHiM מלכים), ‚Gemachs‘ (eben in allerlei, bis allen, Wortesinnen):

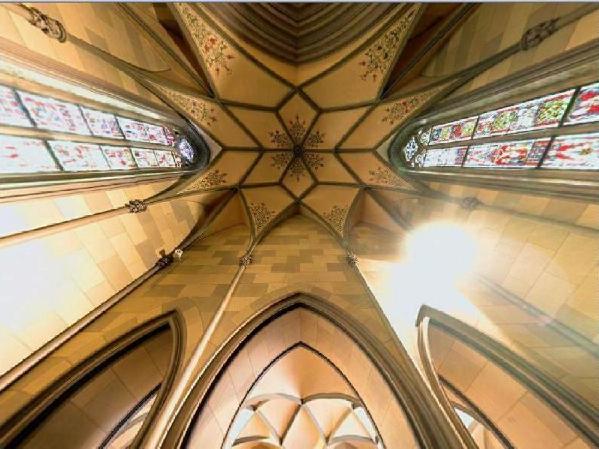

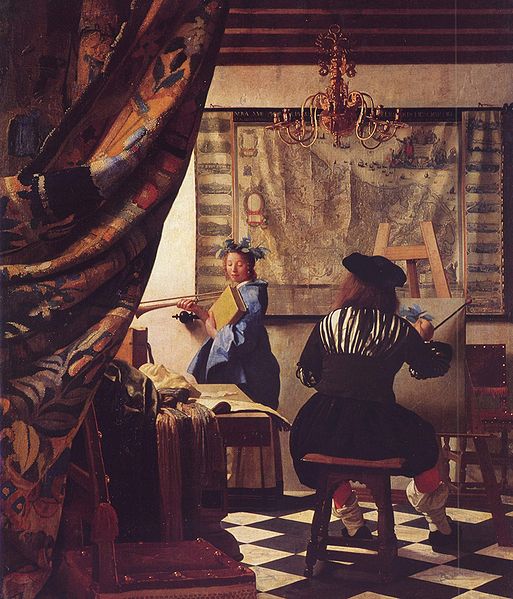

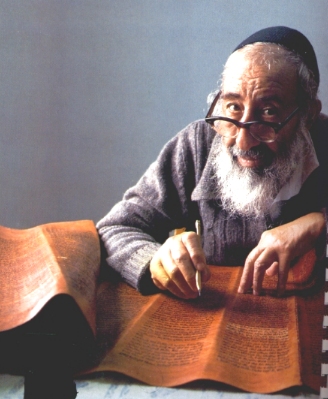

[Eher

Abbildungen, immerhin von

doch Artigkeiten Ihrer – gar gespenstischen, äh unendlichen

– Durchlaucht / Vertrautheit der Lady-Siegel- äh Lord-Schlüsselbewahrerin,

[Eher

Abbildungen, immerhin von

doch Artigkeiten Ihrer – gar gespenstischen, äh unendlichen

– Durchlaucht / Vertrautheit der Lady-Siegel- äh Lord-Schlüsselbewahrerin,

gar an der, prompt verbotenen,

zumal dreizehnten, Tür? Für Euch / Sie und/oder

IHN – als / anstatt Innenaufnahmen

dieses, ‚des Allerinnersten‘, Gemachs respektive Gemü(H)ts]

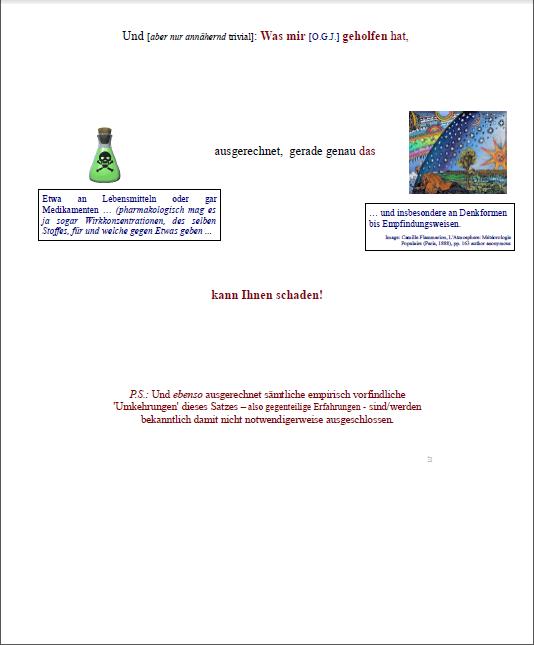

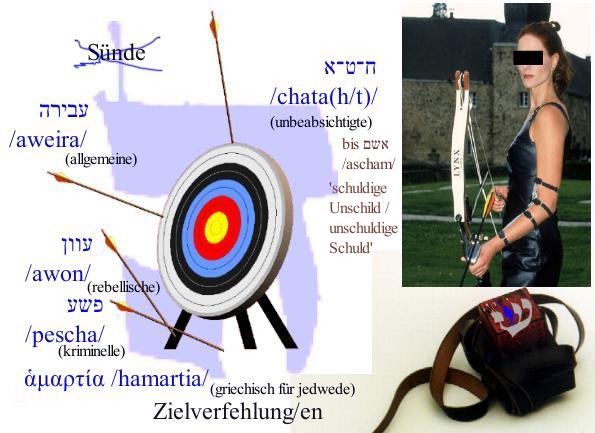

[‚Devot gedemütigt sein/werden

s/wollendes Sklavenmädchen‘

[‚Devot gedemütigt sein/werden

s/wollendes Sklavenmädchen‘ ![]() bis / gegen / oder

bis / gegen / oder ![]() ‚absolutistisch

willkürliche Herrin der Verfahrensweisen‘ – zählen gar

noch zu den ups harmloser überwindlich benennenden / handhabbaren, hyperrealen Darstellungsvarianten der / an eindrücklich weitreichendsten Verständnisse-Kategorien überhaupt]

Mittels überbietend übertriebener

Überziehung Aufmerksamkeiten / Kräfte / Reflexe ablenkend, bis Wesentlichkeiten

(vor Dritten / einander / sich –

doch wechselseitig ‚gleich‘ respektive symmetrisch-ausgeglichen)

tarnend.

‚absolutistisch

willkürliche Herrin der Verfahrensweisen‘ – zählen gar

noch zu den ups harmloser überwindlich benennenden / handhabbaren, hyperrealen Darstellungsvarianten der / an eindrücklich weitreichendsten Verständnisse-Kategorien überhaupt]

Mittels überbietend übertriebener

Überziehung Aufmerksamkeiten / Kräfte / Reflexe ablenkend, bis Wesentlichkeiten

(vor Dritten / einander / sich –

doch wechselseitig ‚gleich‘ respektive symmetrisch-ausgeglichen)

tarnend.

In der Wand des Gelben Salons der oh Schreck Zweifel (und\aber) der Gewissheiten, im MiCHaEL-Frageturm erscheint manchen manchmal eine verborgene Tür(hüterin, lateinisiert eindeutig namens: Grammatica erscheinend – /dikduk/ דקדוק ‚beinhaltet‘ hingegen beiderlei /darasch/-Auffassungen-דרש von / der ‚Weisung‘, jene deutungsoffenen mit / aus /daled/ דלד und\aber/gegen jene pedantisch-strenge aus / mit \ als תורת-Kellerfaltenrock äh /dalet/ דלת).

Denn:

Nicht einmal ‚die Pforten der Auslegung‘

sind, oder bleiben, uns (mit und laut

Maimonides balanciert) notwendigerweise

eindeutig verrammelt.

Denn:

Nicht einmal ‚die Pforten der Auslegung‘

sind, oder bleiben, uns (mit und laut

Maimonides balanciert) notwendigerweise

eindeutig verrammelt.

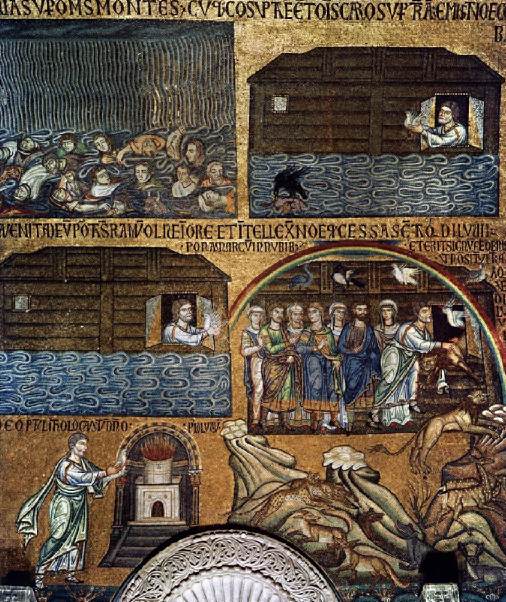

Vollendung/תיקון\Therapeutikum bei Pedanterie/\Grammatik und Perfektionismen / ‚Orthographie‘,

‚‘Transkription‘, ‚Phonetik‘ oder ‚Lesart‘

– Conte Marcellos Venedig-Effekt. #jojo

Vollendung/תיקון\Therapeutikum bei Pedanterie/\Grammatik und Perfektionismen / ‚Orthographie‘,

‚‘Transkription‘, ‚Phonetik‘ oder ‚Lesart‘

– Conte Marcellos Venedig-Effekt. #jojo

[Von Wehrhaus

und Burghof her gesehen, auf mittlerer nördlicher Erkerhöhe des Michaels- also Absoltutheitsfragenturmes,

liegen hier (‚vom‘, ‚dem‘ bis ‚im inneren Außen‘) sogar vertrauter erscheinende Fenster des gar ‚messianischen Königsgemachs‘

über der immerhin G’tteskindschafts- bis

-furchten-‚Kaüelle‘]

[Von Wehrhaus

und Burghof her gesehen, auf mittlerer nördlicher Erkerhöhe des Michaels- also Absoltutheitsfragenturmes,

liegen hier (‚vom‘, ‚dem‘ bis ‚im inneren Außen‘) sogar vertrauter erscheinende Fenster des gar ‚messianischen Königsgemachs‘

über der immerhin G’tteskindschafts- bis

-furchten-‚Kaüelle‘]  Außen und, statt ‚

Außen und, statt ‚oder‘,

drinnen – mit(beim Norderker.

Zwar wäre, bis ist, betreffende Worte /bis/ Gesten zu kennen/verwenden schon

einiges ...

Zwar wäre, bis ist, betreffende Worte /bis/ Gesten zu kennen/verwenden schon

einiges ...

‚Neuronal (statt etwa: „neural/intersubjektiv“)

empfunden‘, bis sprachlich/rechnerisch

repräsentiert,

können sehr viele, und vielfältigste  [eher strittig wie

verallgemeinend ‚Alle‘ (including ‘unknown

umknowns‘) reduktionistisch]

[eher strittig wie

verallgemeinend ‚Alle‘ (including ‘unknown

umknowns‘) reduktionistisch]

Dinge/DeWaRiM\ דְּבָרִים in/mit/von ‚Worte/n‘ gefasst, bis (gar Gedanken davon) eingesperrt, erscheinend, kommuniziert (etwa mitgeteilt/verbreitet, verschwiegen, beantwortet/beeinflusst/befragt, bewahrt …) werden.

[Verbalsprachen die keine

vereinzelbaren Worte benutzen, verwenden dennoch Sätze-Dosen – nonverbale Aus- und Eindruckungsmöglichkeiten

sind, ups auch innerhalb derselben

Akulturation/Sozialisation nicht etwa (so) eindeutig (wie sie gerne einseitig zumeist – und immerhin

in Verständigungsfällen wechselseitig komplementär/konfrontativ passen)

– aber universell (zu selten

‚unmissverständlich‘) vorkommend] ‚Als‘-strukturell ist/wird

überhaupt

Nichts – nicht einmal kniende Herrscher –

deutungsfrei ‚eindeutig‘!

[Der

Einsatzbedarf ‚anatomischer‘ Knie

–

zumal noch ohne physische Schmerzen

– gehört auch zum Geheimnisverrat:

virtuelles ‚Knicksen‘ nützt, verheimlichtes genügt häufig]

[Der

Einsatzbedarf ‚anatomischer‘ Knie

–

zumal noch ohne physische Schmerzen

– gehört auch zum Geheimnisverrat:

virtuelles ‚Knicksen‘ nützt, verheimlichtes genügt häufig]  Weder stets ‚BDSM,‘ / Dualismus

/ Totalitarismus noch Hyperrealitäten der/oder

Öffentlichkeit, äh Sport / Publikum / Kunst / Bewusstheit / Achtsamkeit ausreichend oder erforderlich!

Weder stets ‚BDSM,‘ / Dualismus

/ Totalitarismus noch Hyperrealitäten der/oder

Öffentlichkeit, äh Sport / Publikum / Kunst / Bewusstheit / Achtsamkeit ausreichend oder erforderlich!

Spätestens ‚Schreiben‘ bewirke, ‚bisher frei herumfliegendes‘ Denken, ‚in Dosen‘ der Sprache/n zu bringen, wo es ‚zwar noch etwas herumsumme‘, doch ‚eigentlich nicht mehr herauskomme‘-!/?/-/. ‚uneigentlich‘ verdichtet/komprimiert/verbreitet/zeitversetzt allerding manchmal schon wirkungsfokuriert.

Gerade sorgfältigstes Übersetzen dolmätscht allemfalls Analoges auch

zwischen#/unter ähnlich vorgehenden Sprachen. Geradezu vielfältig lässt sich

dennoch ‚ein und Dasselbe‘

innerhalb/mit einer Semiotik (spätestens

hinter einender) repräsentieren / wirkungsungleich adressieren – sogar mathematisch/arithmetisch ist dezimal

10 gleich 2 x 5 gleich 4 + 7 - 1 gleich 30 geteilt durch 3 gleich Quadratwurzel

aus 100 und vieles andere mehr – obwohl uns Lehrende ‚zu Ende rechen lassen‘

s/wollen.

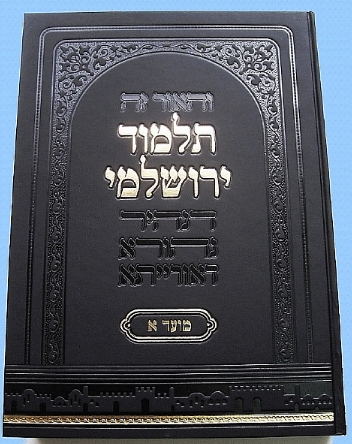

![]() Drei Texte/Gedanken

in quasi ‚talmudischer‘ (Druckfolianten-)Darstellungsform

Drei Texte/Gedanken

in quasi ‚talmudischer‘ (Druckfolianten-)Darstellungsform  immerhin ‚nebeneinander‘ (geradezu geordnet):

immerhin ‚nebeneinander‘ (geradezu geordnet):

A [Lordsiegelbewahrerin / Grammatik im Raum, gar רוח]

B [Abb. Türe ohne sichtbare Person]

C [Abb. Reverenz-Animation der Ladysiegelbewahrerin]

A) Gar komplexe Einsichtsformen

und Auslegungsweisen, bis Verständnisebenenen, hermeneutischer

Horizonte(hüllen) silbergespinstisch(t)en der

immerhin grammatisch vorfindlichen,

eigentlichen[!] Fülle, 'eigentlich'

– genauer:

in Silber[gestaltungen] übertmittelter/servierter/übertragener/bewahrter – 'goldener'

Früchtepluralität/en, quasi 'in und auf, deren' – zumal oft (indoeuropäisch) vereinzelnd, bis

zusammenfassend, wirkenden – 'Silbergerätenetz/en'. – Na klar,

vergleichweise, also Bitten

um aufmerksame .Vorsicht., simpel

– nicht und anstatt etwa ‚einfach‘ – erscheint, bis © ist, hier, auf/in/an O.G.J.s Homepage, und/aber beriets bisher auf Erden / unter

der Sonne, ausgelegten bis ausgetesteten respektive immerhin verwendeten gegenüber, was Eurer/Ihrer Achtsamkeit/Aufmersamkeit

an sprachlichen bis symbolischen und technologischen Verweisen/Referenzen (mit F-Laut) respektive Hyperlinks zugemutet wird, und, nicht etwa allein – doch schon – an

‚Weiter‘-Denken bis ‚um die Ecke/n‘-Fühlen, abverlangt wäre.

auf/in/an O.G.J.s Homepage, und/aber beriets bisher auf Erden / unter

der Sonne, ausgelegten bis ausgetesteten respektive immerhin verwendeten gegenüber, was Eurer/Ihrer Achtsamkeit/Aufmersamkeit

an sprachlichen bis symbolischen und technologischen Verweisen/Referenzen (mit F-Laut) respektive Hyperlinks zugemutet wird, und, nicht etwa allein – doch schon – an

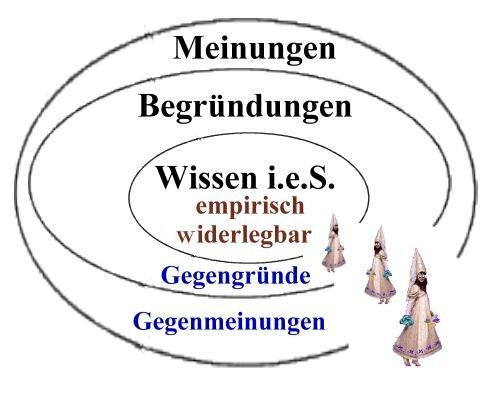

‚Weiter‘-Denken bis ‚um die Ecke/n‘-Fühlen, abverlangt wäre. ![]() Bereits

die eher exemplarisch gewählten, wenigen,

äh zu vielen, berührten/gemeinten ‚Assoziationen‘ (verbindenden

Zusammenhänge mit, zu und von dem bis den ‚Ganzen‘)

wirken – zumindest stilistisch auf/bei manche/n Menschen –

auch/sogar mittels brave,r

in tabbelarischen Kästchen eingeschlossenen,

Schriftformen-Darstellung – unangenehm verirrendm und befremdlich

unübersichtlich, bis ‚für uneindeutig haltbar‘ (insbesondere wo/da ‚Selbstverständlichkeiten‘/‚Gewohnheiten des Geistes‘ – wenigstens

der Absicht nach – falsifizierend;

vgl.

Bereits

die eher exemplarisch gewählten, wenigen,

äh zu vielen, berührten/gemeinten ‚Assoziationen‘ (verbindenden

Zusammenhänge mit, zu und von dem bis den ‚Ganzen‘)

wirken – zumindest stilistisch auf/bei manche/n Menschen –

auch/sogar mittels brave,r

in tabbelarischen Kästchen eingeschlossenen,

Schriftformen-Darstellung – unangenehm verirrendm und befremdlich

unübersichtlich, bis ‚für uneindeutig haltbar‘ (insbesondere wo/da ‚Selbstverständlichkeiten‘/‚Gewohnheiten des Geistes‘ – wenigstens

der Absicht nach – falsifizierend;

vgl. ![]() Sir Karl Reimund Popper). [Erleuterungsansätze

weniger der A-tens genannten oder angespielten Aspekte fragend]

Sir Karl Reimund Popper). [Erleuterungsansätze

weniger der A-tens genannten oder angespielten Aspekte fragend] [Nächtlich blaues Mondlicht mit Hochschloss

der

alef-he-wet-he

אהבה oder אמן׀ה alef-mem-nun-Überzeugtheitenfestung]

[Nächtlich blaues Mondlicht mit Hochschloss

der

alef-he-wet-he

אהבה oder אמן׀ה alef-mem-nun-Überzeugtheitenfestung]

B) Nicht viel lesen (eine stellvertretend / variabel für alle Sinneswahrnehmungen drüben

überhaupt gebraucht) ‚mache‘ (ermögliche immerhin – doch drüben und handelnd

von weise zu unterscheiden)

klug (zu werden), sondern

öfters mal Dasselbe (Text-, Theater-, Filn- oder Musikstück, Bild, Ding,

Benehmen, Wort, Gedicht, Gericht, Geschehen pp.) zu betrachten / be- und überdenken helfe dabei. – So, spätestens

namentlich von ![]() Martin

Luther überlieferter, Ansatz (gar bereits) weisen (häufig, etwa als ‚zurück sehen‘

missverstandenen und wehement – namentlich scheinbar als unwirtschaftlich

– bekämmpften) Umgangs damit: Dass des vielen

Medienmachens und Alarmierens kein Ende, sowie

Vieles bis Alles

(unter der Sonne)

bereits, mindestens ‚im Kern‘

Wesentliche, insbesondere ‚mündlicher‘

Martin

Luther überlieferter, Ansatz (gar bereits) weisen (häufig, etwa als ‚zurück sehen‘

missverstandenen und wehement – namentlich scheinbar als unwirtschaftlich

– bekämmpften) Umgangs damit: Dass des vielen

Medienmachens und Alarmierens kein Ende, sowie

Vieles bis Alles

(unter der Sonne)

bereits, mindestens ‚im Kern‘

Wesentliche, insbesondere ‚mündlicher‘

(also: eher ‚dialogisch‘/wechselseitig gelebter, denn formell-festgelegt zitierter, eher verdichtet aufgeführter und z.B. optisch und akustisch dargestellt, ausgedrückter, bis eindrücklich betreffender, denn nicht immer weiter und wieder/neu erwogener/ausgelegter/verstandener - etwa Thora-)

‚Texte‘ im weitesten semiotischen Sinne ‚geschrieben steht‘. – EJZeH OLaM KaTaN ïè÷ íìåò äæéà איזהעולםקטן ‚Was für ’ne kleine Welt(wirklichkeit / Sphäre)‘ wir Menschen doch zumeist (‚mezzokosmisch‘/lokal-gegenwärtig)

erfahren.  ‚Nussen-Garten‘ [ … ] Kosmos/Universal (griechisch/japhetisch)

versus (hebräisch/semitisch) OLaM/oT עולם׀ות

‚Nussen-Garten‘ [ … ] Kosmos/Universal (griechisch/japhetisch)

versus (hebräisch/semitisch) OLaM/oT עולם׀ות

Liste, jüdischerseits insofern/von MoSCHe RaBeNu her ‚mündlich‘ genannter (vielfach schriftlich gestalteter und

beachteter – bis heute, weiter fortgeschriebener), Protokollisierungsmittel (nicht allein) des (menschenheitlich sozio-kulturell erweiterten, bis verallgemeinerten oder stellvertretend,

entpersönlicht)..![]() [Verlinkung runter zur oder Kurz-'Prinzipien'-Aufzählung der Auslegungen

sogar hier? Und Verweise auf Füllengarten PaRDeS]

[Verlinkung runter zur oder Kurz-'Prinzipien'-Aufzählung der Auslegungen

sogar hier? Und Verweise auf Füllengarten PaRDeS]

C) Spätestens KoHeLeT's  abschließende

Warnungen: 'Dass des vielen Medienformens (und Warnrufens äh Brüllens)

kein Ende sei, und zudem viel Studieren (bekanntlich ein vom lateinischen Sprachhorizont her für

'sich bemühen' verwendbarer Begriff)

zur Ermüdung des ganzen Leibes (also längst nicht allein, doch

immerhin physiologischer Körper – also etwa auch der

Aufmerksamkeiten und insbesondere Sensibilitäten, bis etwa Wertschätzung)

beiträgt'.

abschließende

Warnungen: 'Dass des vielen Medienformens (und Warnrufens äh Brüllens)

kein Ende sei, und zudem viel Studieren (bekanntlich ein vom lateinischen Sprachhorizont her für

'sich bemühen' verwendbarer Begriff)

zur Ermüdung des ganzen Leibes (also längst nicht allein, doch

immerhin physiologischer Körper – also etwa auch der

Aufmerksamkeiten und insbesondere Sensibilitäten, bis etwa Wertschätzung)

beiträgt'.

Dürfen Wahrnehmungen (mindestens

beiderlei basaler – der denkerischen

und der handelnden – Arten und

Horizontsphären) weiterer/erweiterter Goldfrüchte in/aus Silberverpackungen

erleichtern. ![]() E.B.

Über das lebendige Interpretament des Messias persönlich/selbst, dass sich die Torah / Er/Sie

sich einem erschließt:

E.B.

Über das lebendige Interpretament des Messias persönlich/selbst, dass sich die Torah / Er/Sie

sich einem erschließt:

Stellen der Schrift(en) und ihrer Auslegung(en / Verstehenstraditionen) die einen ängstigten «verblassen» und andere, die jemand bisher eher überlesen hat, beginn einem (namentlich im endlosen Lichtglanz von Norden her) zu leuchten.

[E.B. Zitat JeSCH[uA]/JaH als lebendiges Interpretament] ![]()

[??Abbs. Womöglich beharren manche lieber brav auf dem - je vorher aktuell - Vorfindlichen: Immerhin irgendeine avartarische Dienerin, gar endlich (auch) Virtualita (synchron in willfährigster Uniform der Schuld/Scham Präsentation gebeugter Knie), knickst ja vielleicht bestimmt bereits irgendwo sonst anziehend Goldfrüchte in bis aus Silbergeräten??]

file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dma-c-silberapfelblase.jpg

file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dma-c-7goldaepfel.jpg

file:///C:/www.jahreiss-og.de/school/blau-netzcc3.jpg (leere türe)

file:///C:/www.jahreiss-og.de/school/blau-netzcc4.jpg (stehende Kniebild)

file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dma-c-silberapfelblase.jpg (Avatarin dm Silberapfel)

file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dma-c-7goldaepfel.jpg

file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dma-c-7granat.jpg

bild

Bereits das – wohl zumindest auch anders, etwa im Sinne von ‚wider die Ströme der Worte‘,

gemeinte bzw., gegen den Redefluss,

gerichtete – Sprichwort ‚Reden sei – ja immerhin werthaltiges

– Silber und – jedenfalls achtsames,

oder immerhin kontemplatives – Schweigen – gar dagegen

kontrastierend – Gold‘, kann als

Hinweis auf die, oder ‚Abstrich von‘ der, hier (re)präsentierten ‚Bibelzitatstelle‘, äh den Beziehungsrelationen von

Denkformen(auswahlentscheidungen aus mindestens Virtualita's,

wo nicht auch Ihrer Fülle)

und empirischen Gegebenheiten/Ereignissen verstanden,

bis verwendet, sein/werden.

Bereits das – wohl zumindest auch anders, etwa im Sinne von ‚wider die Ströme der Worte‘,

gemeinte bzw., gegen den Redefluss,

gerichtete – Sprichwort ‚Reden sei – ja immerhin werthaltiges

– Silber und – jedenfalls achtsames,

oder immerhin kontemplatives – Schweigen – gar dagegen

kontrastierend – Gold‘, kann als

Hinweis auf die, oder ‚Abstrich von‘ der, hier (re)präsentierten ‚Bibelzitatstelle‘, äh den Beziehungsrelationen von

Denkformen(auswahlentscheidungen aus mindestens Virtualita's,

wo nicht auch Ihrer Fülle)

und empirischen Gegebenheiten/Ereignissen verstanden,

bis verwendet, sein/werden.

UndװAber

etwa ![]() Sir

William hat bekanntlich, besonders in

Sir

William hat bekanntlich, besonders in  ‚Kaufman von Venedig‘ das – antik zwar immerhin zur ‚metallurgischen‘

Trias erweiterte – Motiv-Angebot,

noch/doch etwas anders, bis reduktionistisch, zum Charakter-Deutungsrätsel

ausgelegt, äh virtualita genutzt. [Abbs. Kästchenszene

TMoV]

‚Kaufman von Venedig‘ das – antik zwar immerhin zur ‚metallurgischen‘

Trias erweiterte – Motiv-Angebot,

noch/doch etwas anders, bis reduktionistisch, zum Charakter-Deutungsrätsel

ausgelegt, äh virtualita genutzt. [Abbs. Kästchenszene

TMoV]![]()

Schlüssel-Textstelle /

Toravers einer – teils verborgenen, bis vergessenen – Zwischenwandvertäfelungstür:

Schlüssel-Textstelle /

Toravers einer – teils verborgenen, bis vergessenen – Zwischenwandvertäfelungstür:

«Ein Wort, geredet

zur rechten Zeit [sic!» so hauptsächlich

Martin Luthers Übersetzungsgedanke des Schlüsselversanfangs], «ist wie goldene Äpfel [sic! eine, immerhin bis in Wörterbücher

eingedrungene, kulturalistische 'Rück'-Übertragung in eine

/ die abendländisch ‚bekannte‘ Frucht / Obstsorte] in

silbernen Prunkgeräten.» (Sprüche 25,11) Wandbildaufschrift

der heimlichen, bis unheimlichen, Tapetentür (דלד׀דלת aus / mit

/ von / zu diesem ‚Kabinett‘ [neben bis oben in /kenedo\

über, ups] G‘ttesfurchtenkapelle

– ‚wohin‘ entschieden Euer Gnaden).

Fensterchenpaar

unterm Dach des erneuerten, unvollständigen Klemmsteinenachbaus seines

Michaelsflügels, doch gerade hier im Hochschloss,

zu findende Räumchen (H29c – auch der ( für Grammatik).

Fensterchenpaar

unterm Dach des erneuerten, unvollständigen Klemmsteinenachbaus seines

Michaelsflügels, doch gerade hier im Hochschloss,

zu findende Räumchen (H29c – auch der ( für Grammatik).  [Einer der immer aktivierbaren, oft gut verborgenen, Empörungsmöglichkeiten-Höhepunkte hängt mit /dewarim/ Trenn- und Verbindbarkeiten von Repräsentioertem und

Repräsentationen zusammen]

[Einer der immer aktivierbaren, oft gut verborgenen, Empörungsmöglichkeiten-Höhepunkte hängt mit /dewarim/ Trenn- und Verbindbarkeiten von Repräsentioertem und

Repräsentationen zusammen]

Interessant beeinflussen(d) / befassend / bemerkend

/ betreffen könnenD, dass/falls Modelle nicht weniger echt wirksam (als

was / wer sonst noch)?

Interessant beeinflussen(d) / befassend / bemerkend

/ betreffen könnenD, dass/falls Modelle nicht weniger echt wirksam (als

was / wer sonst noch)?

תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על־אפניו

TaPuXe ZaHaW

BeMaSKjoT KaSeF DaWaR DaWuR AL-AFNaJW

תַּפּוּחֵי זׇהׇב בְּמַשְׂכּׅיּוֹת כׇּסֶף דׇּבׇר דׇּבֻר עַל־אׇפְנׇיו

A word fitly spoken is like apples [sic!] of gold in a

setting of silver.

Goldäpfel [sic!] in silbernen

Schaugeräten, eine Rede, geredet gemäß ihren Bedingnissen. (Buber-Rosenzweig

Verdeutschung)

TaPuXe תפוחי my

apple

ZaHaW זהב gold

TaPuXe

ZaHaW תפוחי זהב

BeMaSKJoT במשכיות in the lockets (Medalkions)

KaSeF כסף money/silver coin

BeMaSKJoT

KaSeF במשכיות כסף

DaWaR דבר Sache, Angelegenheit, Wort; Kal 'sprechen' (nur Partizip Präsens)

thing

DaWuR דבור gesprochen

(Adjektiv)

Al-AFNaJW על־אפניו on-...

Eines der angeblichen, bzw. besonders interessengeleiteten,

‚Geheimnisse‘ besteht übrigens

darin, dass es nie nur eine einzige goldene Frucht ist, die

da in ‚der Tiefe‘ bzw. ‚hinter‘, ‚zwischen‘ oder ‚über

dem‘, so gerne ‚wörtlich‘ genannten, Sinn,

etwa einer Textpassage, Partitur oder Drehbuchstelle respektive gerade ‚deren‘

inhaltlicher Bedeutung ‚steckt‘ / ‚liegt‘ – obwohl und weil Menschen zeitgleich und am selben

Ort, (insofern:

‚hintereinander‘) allzumeist nur von/an einer zu ‚essen‘ vermögen, die

einem aber höchstens so singulär passend etc. vorkommt, bis qualial oder kollektiv ist, ohne

deswegen die einzige, oder die gemeinsame / synchronisierte aller zu sein, oder

werden, zu müssen.

Eines der angeblichen, bzw. besonders interessengeleiteten,

‚Geheimnisse‘ besteht übrigens

darin, dass es nie nur eine einzige goldene Frucht ist, die

da in ‚der Tiefe‘ bzw. ‚hinter‘, ‚zwischen‘ oder ‚über

dem‘, so gerne ‚wörtlich‘ genannten, Sinn,

etwa einer Textpassage, Partitur oder Drehbuchstelle respektive gerade ‚deren‘

inhaltlicher Bedeutung ‚steckt‘ / ‚liegt‘ – obwohl und weil Menschen zeitgleich und am selben

Ort, (insofern:

‚hintereinander‘) allzumeist nur von/an einer zu ‚essen‘ vermögen, die

einem aber höchstens so singulär passend etc. vorkommt, bis qualial oder kollektiv ist, ohne

deswegen die einzige, oder die gemeinsame / synchronisierte aller zu sein, oder

werden, zu müssen.

![]()

/www.jahreiss-og.de/school/goldfrucht-stock-photo-pretty-teenager-21067837.jpg

(Goldkugel in Schülerinhand)

file:///C:/www.jahreiss-og.de/school/goldfrucht-stock-photo-pretty-teenager-21067837.jpg

![]() dem Anschein (und nicht allein dem Schein) nach quasi zugleich

außen ‚von Silber‘ und drinnen ‚von Gold‘

dem Anschein (und nicht allein dem Schein) nach quasi zugleich

außen ‚von Silber‘ und drinnen ‚von Gold‘

![]() zutreffend mit ‚Äpfel‘ übersetzbar, und doch

mehr eine Art von orangenähmlichen Zitrusfrüchten bezeichnend/meinend

zutreffend mit ‚Äpfel‘ übersetzbar, und doch

mehr eine Art von orangenähmlichen Zitrusfrüchten bezeichnend/meinend

![]() die – gar in einem eigentümlichen, wörtlichen

Fehlen von ‚Zeit‘ immerhin implizit zu deren ‚passenden‘,

die – gar in einem eigentümlichen, wörtlichen

Fehlen von ‚Zeit‘ immerhin implizit zu deren ‚passenden‘,

![]() aus einer geradezu ‚grundlegend‘ modifizierten

Variantenpalette ‚abgetönt – geredet (‚mündliche Tora‘ /to-RAH she-be'AL pe/) תורה שבעל פה

aus einer geradezu ‚grundlegend‘ modifizierten

Variantenpalette ‚abgetönt – geredet (‚mündliche Tora‘ /to-RAH she-be'AL pe/) תורה שבעל פה

![]() aus eher netzartigen, dichten Silbergeweben

der grammatischen Sprache/n heraus gewickelt, und auf diesen durchaus

‚geldwerten‘ Prunkgeräten angeboten, bis überreicht

aus eher netzartigen, dichten Silbergeweben

der grammatischen Sprache/n heraus gewickelt, und auf diesen durchaus

‚geldwerten‘ Prunkgeräten angeboten, bis überreicht

Einleitender Anredeteil wichtiger und häufiger Segensformel:

BaRruCh aTa/, eLoHeNu MeLeCh Ha-oLaM. ברוך אתה אלוהים מלך העולם Gesegnet seist ‚Du‘, Adonai unser ewiger, Schwur-König des

Alles ....

#hierfotos

#######

file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dm04-si-gild-silber.jpg

file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dm04-si-gikdaofel.jpg

file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-c/dm04-si-2granat-gold.jpg

j.j.p.-Buch

Immerhin hier qualifiziertes Personal serviert

bereits im/zum/vom Anfang /bereschit/

Immerhin hier qualifiziertes Personal serviert

bereits im/zum/vom Anfang /bereschit/ ![]()

BeReSCHiT בראשית als wohl

prominentes Beispiel (hebräischer Goldkernnuggets im/auf Silber der Sprache)? Immerhin einziges

tanachisches Wort das, eben und nur ganz am freien

Anfang überHaupt

(auch des Textes) mit

einem etwas größer geschriebenen OT, den

immerhin inzwischen zweiten des Alefbet,

beginnt.

BeReSCHiT בראשית als wohl

prominentes Beispiel (hebräischer Goldkernnuggets im/auf Silber der Sprache)? Immerhin einziges

tanachisches Wort das, eben und nur ganz am freien

Anfang überHaupt

(auch des Textes) mit

einem etwas größer geschriebenen OT, den

immerhin inzwischen zweiten des Alefbet,

beginnt. ![]()

Jakob J. Petuchowski Es lehrten unsere Meister

Jakob J. Petuchowski Es lehrten unsere Meister

Bekanntlich geht der erste Vers dieses auch als ‚Urtext‘

bezeichneten/verstandenen, kanonisierten Korpusteils der Thora (im engsten Sinne) mit BaRA ברא also aus nochmal den

ersten drei Schriftzeichen/Ziffern des ersten Wortes, ‚parallel‘ in

derselben Reihenfolge – die

sich mit ‚schuf‘, bis ‚stellte wi[e]der her‘, und zwar wohl im (auch)

indoeuropäisch (zutreffend) verstehbaren Singular stehend, übersetzen lassen/läßt – und ELoHiM אלוהים,

einer der eben ausdrücklichen, etwa in asiatischen Denken alternativlos,

so vertrauten Pluralformen, eines Namens, der geläufig mit/zu ‚Gott‘ übertragen – und gar (ebenfalls) zutreffend (verstanden) als gesamte

Einheit in, bis der, Vielheit(en) erschrocken verdrängt – wird. – Eine immerhin Darstellungsweise mittels

Singularverb und Pluralnomen, die in etwas anderer Silber- äh Sprachform, auch in spezifischen – nicht unbedingt universalistischen

– Tora-Passagen-Verabsolutierungen,

geradezu irritieren könnende, Verwendung findet (vgl. etwa Michael

Brumlik zur Liturgie am, so wichtigen, Jom Kipur Feiertag, gar der ‚Sünder-Versöhnung‘).

![]() Hirsch, genauer /ZWI/ צבי (althebräisch/wissenschaftlich zwar

auch ‚Gazelle‘ bezeichnend, wie in manchen Übersetzungsvarianten des Liedes der

Lieder gar Schelomos. für die im heutigen Iwrit ein eigenes, anderes Wort

gebraucht wird), der zugleich verborgen und sichtbar wie durchs

Unterholz streift/streicht. Gar mein Geliebter

/dodi/ höchst selbst – Messias. Stimme meines Geliebten – kol dodi – Der

Heilige Israels – Kadosch Jisrael – Einzigartiger König me-lamed-mem-jud-chaf.

Hirsch, genauer /ZWI/ צבי (althebräisch/wissenschaftlich zwar

auch ‚Gazelle‘ bezeichnend, wie in manchen Übersetzungsvarianten des Liedes der

Lieder gar Schelomos. für die im heutigen Iwrit ein eigenes, anderes Wort

gebraucht wird), der zugleich verborgen und sichtbar wie durchs

Unterholz streift/streicht. Gar mein Geliebter

/dodi/ höchst selbst – Messias. Stimme meines Geliebten – kol dodi – Der

Heilige Israels – Kadosch Jisrael – Einzigartiger König me-lamed-mem-jud-chaf.

![]() ‘Die Tore der Auslegung

sind uns nicht verrammelt‘ bemerkte Maimoniedes/Rambam auch/bereits an anderer

Stelle.

‘Die Tore der Auslegung

sind uns nicht verrammelt‘ bemerkte Maimoniedes/Rambam auch/bereits an anderer

Stelle.

![]() [Abbs. Literatur

Schalom und molonlitischer Block. Goldäpfel in Silbernen Prachtgeräten]

[Abbs. Literatur

Schalom und molonlitischer Block. Goldäpfel in Silbernen Prachtgeräten] ![]()

#hierfotos

file:///D:\sphaeren-ghz\hz-pano-hof112.jpg

(oder mit Michaeltutm hz-pano-hof110.jpg)

Und eine äußere Außenseite der goldenen Früchte der gar geschriebenen

Torah ist gezeichnet??

file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-hz/michaAUSHZO-BA4.jpg

Ob und wann welche Verbindungen hinüber, namentlich mit dem/des Zweifelssaloon im G'ttesfrageturm, und hinunter zur, äh herauf aus der, qualifizierten G'tteskindschaft bestehen, und insbesondere verwendet, bis wie betreten, werden,

file:///D:\sphaeren-ghz\hz-panora-stmich0061.jpg

אגורה – 'piece of silver' übersetzt ein

automatischer Translater und /agorah/ –

spräche ein kundiger Mensch, vom Griechischen

her bekanntlich wie, bis als, der meist doch

erhabene Versammlungsplatz (für Märkte und Politik) erklingend. –

gehört zu den entscheidenden Lebensfragen.

file:///C:/www.jahreiss-og.de/school/sch-girl55engel269.jpg

file:///C:/www.jahreiss-og.de/school/sch-girl55engel272.jpg

Sprache-abbs

####llllll#

[Gar nicht so wenige Leute

halten ‚Belegstellenkenntnis‘ für Textbeherrschung, bis Verfügungsgewalt über ‚Inhalte‘

/ Gemeintes / Unwissende] Es soll sogar Lehrende gegeben haben, die ihr Schulbuch /

Medienspektrum ganz genau, anstatt ‚ihr‘ Fach bis

Publikum, kannten.

‚Barnaby‘ Zitat:

‚Barnaby‘ Zitat:

Banker Perkins: „Ich bedaure Detective, aber mir sind die

Hände gebunden. So ist es nun einmal prinzipiell im Gesetz von 1998 verankert.

‚Daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, sofern der Betreffende

nicht in die Wiedergabe einwilligt‘. Und weder Mr. Higgs noch Mr. Delglish

haben mir hierfür ihr Einverständnis gegeben.

Ah, nicht, dass Mr. Delglish unter diesen Umständen [er wurde inzwischen

ermordet] seine Einwilligung doch noch geben

würde.“

Detective Sergeant Jons[, der von seinem Chef DCI Barnanby die Weisung

hat ‚sich nichts gefallen zu lassen‘]: „Was

soll der Aufstand, Mr. Perkins?“

Baker: „Ah, wie meinen Sie?“ DS Johns: „Dieser lächerliche

Affentanz, den Sie jedes Mal aufführen, wenn wir Informationen von Ihnen b brauchen.“ Bakier:

„Wie ich gerade ausführte. Das

Gesetz sagt eindeutig …“ ![]() DS Johns unterbricht: „Das Gesetz sagt eindeutig, und

zwar in Fettdruck unter ‚Ausnahmen‘, Paragraph 29: ‚Datenweitergabe zum

Zweck der Verhinderung oder Aufdeckung von Straftaten, der strafrechtlichen

Verfolgung, oder Festnahme von Straftätern, oder der Festsetzung und

Eintreibung von Steuern, ist ausgenommen, vom oben ausgeführten

Datenschutzprinzip.‘“

DS Johns unterbricht: „Das Gesetz sagt eindeutig, und

zwar in Fettdruck unter ‚Ausnahmen‘, Paragraph 29: ‚Datenweitergabe zum

Zweck der Verhinderung oder Aufdeckung von Straftaten, der strafrechtlichen

Verfolgung, oder Festnahme von Straftätern, oder der Festsetzung und

Eintreibung von Steuern, ist ausgenommen, vom oben ausgeführten

Datenschutzprinzip.‘“

Bankier entsetzt: „Sie kenn es offenbar auswendig.“ DS

Johns: „Ja! – Genauso wie eine Reihe von anderen Paragraphen. Es spart Zeit im

Umgang mit widerborstigen oder kontraproduktiven Bankiers, Anwälten,

Steuerprüfern. – ![]() Das

Gesetz, Mr. Perkins, ist wie

Das

Gesetz, Mr. Perkins, ist wie ![]() die Bibel: Sie

finden immer Zitate, die im Widerspruch zu anderen Zitaten stehen.“

die Bibel: Sie

finden immer Zitate, die im Widerspruch zu anderen Zitaten stehen.“

Bankier: „Trotzdem sollten Sie nicht so mit mir reden.“ –

DS Johns: „Ich hab noch nicht gegessen.“ [Der von seinem DCI in der Mittagspause losgeschickt worden war.] (Britische TV-Serie: ‚Inspektor Barnaby‘; Hervorhebungen,

Verlinkungen und Illustrationen dieses Exzerpts O.G.J.)

‚Vom Fels zum Meer.‘ [Falls/Wo doch mehr/Meer als zwei(erlei ‚falsches‘ und ‚weniger schlechtes‘ Verhalten) existiert] Abbs.

Wege-des-widerspruchs.

‚Vom Fels zum Meer.‘ [Falls/Wo doch mehr/Meer als zwei(erlei ‚falsches‘ und ‚weniger schlechtes‘ Verhalten) existiert] Abbs.

Wege-des-widerspruchs.

[Der (an Goldfrüchte/n) Vielfalten Vielzahlen schrecken,

etwa fernöstliche, zumal südasiatische

Denkweisen / sino-tibetische Sprachen, die (zwar) weder indoeuropäischen Singular (im vereinzigend emgsten

Sinne) ausdrücken/verstehen, noch

grammatikalische ‚Artikel‘ benötigen (doch – lexikalisch gelistet, äh gestützt – so übersetzt / damit und dahin deutbar),

weitaus weniger, als griechisches

/ monokausalistisches Vergptten]

‚Das ist Alles פ-PE/FE-ף viel komplizierter

als gedacjt werde; – aber/denn in Tat und Wahrheit liege es an dem was, unseres/meines

Erachtens, ursächlich‘-geht weiter nur argumentativ/rechthaberisch

im selben Interaktionskreis – vereinfacht-gedrillter statt weiser/intelligenter

Komplexitätsreduktion/Handlungsentscheidung (#tun# oder #lassen#) – herum.

Es kommt

eben darauf an, wie mit Varianten, und gleich gar

Widersprüchen, im selben Textkorpus, bis zwischen Aussagen

/ Behauptungen / Darstellungen (zumal zur/in derselben, oder wenigstens

für hinreichend ähnlich / dafür gehaltenen,

‚Sache‘) umgegangen wird:

Etwa indem sie, wie insbesondere christlicherseits, der ‚höheren Bibelkritik‘

als Anlass/Anhalt dienen: Den Text in

verschiedene Quellen/Schichten zu scheiden; mit deren Authentizität, bis Ursprünglichkeit, sich

zu quäken hat, wer sich für eine, äh die, ‚reine/wahre‘ da für

widerspruchsfrei gehaltene/erklärte. Lehre zu

entscheiden habe.

Oder etwa indem, wie insbesondere jüdischerseits

vorgegangen wird, uns/Menschen unterschiedlich/wiederholt, bis widersprüchlich,

erscheinende Textpassagen zu Anlässen werden: Erneut/Anders und tiefer,

respektive umfassender/vollständiger lesend, über deren mögliche Zusammenhänge

/ aktuell noch unbekannte Seiten, bis insbesondere über

situative/perspektivische Unterschiede, nachzudenken / zu forschen – ohne

deswegen/dazu den Text, seine Einheit (in Vielheiten/Plural - gar) des /echad/ אחד, dessen Herkunft

in, einander gar wechselseitig untreu auszuschließen habende, Täuschungen, äh

Teile zerlegen zu müssen.

[/taxat

haschemesch/ ‚unter der Sonne‘ … erkannte spätestens ![]() ]

]

Ein, bis der, Ansehens- und Machttmissbrauch

besteht allerdubgs darin, Heilige Texte

(doch es eignen sich auch und

bereits noch so profane Gesetze, besonders Verfassungen

und sonstige Satzungen bzw. Zitatsammlungen, sowie Gesamtwerke, dazu)

wie/als einen

Steinbruch /chet-resch-taw/

חרת zu (Heiliges-)Absonderungsversuchen

/ der Rechtfertigung des eigenen Handelns /

Forderns zu verbrauchen – indem (kanonisch, zumal ‚biblisch/akademisch‘, überlieferte Beleg-)Stücke /

‚Steine‘ daraus, als scheinbar gewaltfreie

Überzeugungswaffen – im Namen des Rechts, des ‚Volkes‘, der ‚Majestät‘, der

Kultur, der Natur, der Gesundheit, der Tradition, der wahren

Vernunft, der Ordnung

/ des Prinzips, Gottes – eingesetzt

werden.  [] In/Aus den (gar sämtlichen) Überlieferungen lässt sich nämlich, so gut wie, Alles, undװaber

zumindest auch das jeweilige Gegenteil von all dem,

herausnehmend finden/zitieren – jedenfalls

insofern bis zusammenhanglos ‚nichts Neues unter der Sonne‘. Obwohl,

bis weil, sich gerade hinsichtlich der Ausbuchstabierung/Formulierung

grundlegenden Rechts qualitative

Veränderungen, gar zivilisatorische

Fortschritte, ergaben, bis weitere ergeben,

eignet sich Recht(setzung bzw. Rechtsverständnis) ganz besonders

für die Behauptung etwas – namentlich ‚das was einem, oder anderen, angetan worden‘ – sei Unrecht, also

gottlos bis Menschenrechtsverletzend – da das so, und sogar in Stein,

beurkundet geschrienen stehe(n würde, bis zumindest so zitiert/verstanden werden müsse). Nicht selten trägt

die Überzeugung/Vorstellung

davon weiter (bzw. ganz wo anders hin) als ‚der Text‘, sein Wortlaut, und vor allem als der zuständige Richter/Gerichtshof es täten, bis tun.

[] In/Aus den (gar sämtlichen) Überlieferungen lässt sich nämlich, so gut wie, Alles, undװaber

zumindest auch das jeweilige Gegenteil von all dem,

herausnehmend finden/zitieren – jedenfalls

insofern bis zusammenhanglos ‚nichts Neues unter der Sonne‘. Obwohl,

bis weil, sich gerade hinsichtlich der Ausbuchstabierung/Formulierung

grundlegenden Rechts qualitative

Veränderungen, gar zivilisatorische

Fortschritte, ergaben, bis weitere ergeben,

eignet sich Recht(setzung bzw. Rechtsverständnis) ganz besonders

für die Behauptung etwas – namentlich ‚das was einem, oder anderen, angetan worden‘ – sei Unrecht, also

gottlos bis Menschenrechtsverletzend – da das so, und sogar in Stein,

beurkundet geschrienen stehe(n würde, bis zumindest so zitiert/verstanden werden müsse). Nicht selten trägt

die Überzeugung/Vorstellung

davon weiter (bzw. ganz wo anders hin) als ‚der Text‘, sein Wortlaut, und vor allem als der zuständige Richter/Gerichtshof es täten, bis tun.  []

[]

Die ganzen (ob etwa ausgesprochenen, impliziten oder gar irrigen)

Hausnummern- bzw. Paragrafen- und Belegstellenangaben des Zitierens / Autorisierens haben eben stets

die Eigenschaft, als ein – gar aus dem, respektive einem, ganz

anderen / größeren Zusammenhang gerissenes –

Teilstück behauptet, bis entlarft werden, zu können, das (so, nun und hier) bis sogar in ‚sein‘ Gegenteil, oder was aich

immer sonst, verkehrt sei/werde.

Nicht einer der, auf diesen Seiten zu repräsentieren (bis zu verstehen)

versuchten Gedanken, und auch keine der gemeinten Gegebenheiten, ist eine Erfindung, oder wäre

erstmalig alleinige Entdeckung, ![]() O.G.J.‘s – alles

durchaus schon / anderen bekannt, bis sonst wo geschrieben stehend.

O.G.J.‘s – alles

durchaus schon / anderen bekannt, bis sonst wo geschrieben stehend.  – Und\Aber von

der תורה sagen uns die weisen

Gelehrten bekanntlich ohnehin, dass

darin längst alles … Sie wissen

schon.

– Und\Aber von

der תורה sagen uns die weisen

Gelehrten bekanntlich ohnehin, dass

darin längst alles … Sie wissen

schon.

Zu den veritablen Missverständnissen würde

gehören, aus der – zumal distanziert kritischen,

bis verbessern s/wollenden –

Zu den veritablen Missverständnissen würde

gehören, aus der – zumal distanziert kritischen,

bis verbessern s/wollenden –  Verwendung der/von Zitate/n bis Exzerpten (hier) zu schließen, dass

ich/wir die herangezogenen Texte (respektive sogar ihre Herkunft, bis Urheberschaft) für misslungen

oder schlecht halte/n.

Verwendung der/von Zitate/n bis Exzerpten (hier) zu schließen, dass

ich/wir die herangezogenen Texte (respektive sogar ihre Herkunft, bis Urheberschaft) für misslungen

oder schlecht halte/n.

[Weder muss einen erstaunen, noch ‚sich

erhaben vorkommen lassen‘, auf den Schultern

von Riesen stehend, noch (etwas)

weiter oder anderes

(als bereits diese)

sehen zu können]

[Weder muss einen erstaunen, noch ‚sich

erhaben vorkommen lassen‘, auf den Schultern

von Riesen stehend, noch (etwas)

weiter oder anderes

(als bereits diese)

sehen zu können]

Schon eher werden (hier) gewählte Zitate/Werke als ‚so gelungen‘ oder aber ‚folgenschwer‘ betrachtet, dass sie die Mühen darum, bis Auseinandersetzung damit, lohnen mögen. Viel Komprimierungs-, Übertragungs- und\aber Präzisierungsarbeiten wurden zudem bereits geleistet, bis wirkmächtig vorgelegt, oder tradiert (respektive inzwischen wieder, und so mache dagegen – ohne für diese Enttäuschung eines vollständigen Überblicks zu bedürfen – bedauerlicherweise, verkannt / vergessen).

[Sogar/Gerade eine ‚professorale, bis

professionelle‘ Bibliothek ist nämlich kein Bekenntnis –

und schon gar unsere/meine Mediathek nicht.]

[Sogar/Gerade eine ‚professorale, bis

professionelle‘ Bibliothek ist nämlich kein Bekenntnis –

und schon gar unsere/meine Mediathek nicht.]

Aus der Verwendung (respektive aus der Nichtverwendung eines – zumal erwarteten – Zitates) folgt (also) auch nicht etwa eine ‚inhaltlich‘-nennbare Zustimmung, Empfehlung oder Aneignung (zur/als ‚Nahrung‘ – noch nicht einmal da / wo ihm nicht explizit widersprochen wird).

[‚Es gibt

nichts Neues …‘]  Die

Bewährung, bis Bewahrung, von Traditionen, gleich gar gelebter (und vielleicht sogar so ähnlich überlieferten, bis

ursprünglichen/begonnenen), kann sich durchaus auf deren erinnerliches

Vorhandensein beschränken, muss jedenfalls kein

Beleg ihrer Richtigkeit (gleich

gar nicht einmal intersubjektiv konsensfähiger Nützlichkeit, bis Unausweichlichkeit) sein oder werden.

Die

Bewährung, bis Bewahrung, von Traditionen, gleich gar gelebter (und vielleicht sogar so ähnlich überlieferten, bis

ursprünglichen/begonnenen), kann sich durchaus auf deren erinnerliches

Vorhandensein beschränken, muss jedenfalls kein

Beleg ihrer Richtigkeit (gleich

gar nicht einmal intersubjektiv konsensfähiger Nützlichkeit, bis Unausweichlichkeit) sein oder werden.

Sie, ![]() Tradition/en,

sind auch und dennoch nicht immer nur

‚Silber‘/geredete (äußere oder

auch verinnerlichte) Form / Art

und Weise, sondern können als solche auch (zumindest komplexitätsreduzierender, bis prinzipientranszendierter)

Inhalt / ‚Gold‘ sein/werden – allerdings im e/Einen und/oder\aber

(ebenso naheliegenderweise)

im Anderen irren, und

ferner, doch gleichzeitig irgendwo zwischen. respektive an ‚falsch oder richtig‘ vorbei, bis nicht,

verstanden werden.

Tradition/en,

sind auch und dennoch nicht immer nur

‚Silber‘/geredete (äußere oder

auch verinnerlichte) Form / Art

und Weise, sondern können als solche auch (zumindest komplexitätsreduzierender, bis prinzipientranszendierter)

Inhalt / ‚Gold‘ sein/werden – allerdings im e/Einen und/oder\aber

(ebenso naheliegenderweise)

im Anderen irren, und

ferner, doch gleichzeitig irgendwo zwischen. respektive an ‚falsch oder richtig‘ vorbei, bis nicht,

verstanden werden.

UndװAber es

verkennt/missbraucht

UndװAber es

verkennt/missbraucht ![]() wer sie für unwandelbar hält, oder als

eindeutig ausgibt/einklagt, was

dennoch/gerade unbeliebig treu: ‚Weitergabe des

Feuers, bis gar nicht zerstörendes אש /esch/, anstatt Bewahrung der (ihrerseits weder nutz- noch

harmlosen) Asche‘ wurde/wird bereits vielfach formuliert/reklamiert.

Doch geht das Gemeinte

/ so Verborgene wesentlich darüber hinaus.

Mindestens bis zur / als der

gegenwärtigen Anwendung des jeweils Überlieferten, respektive dafür

Gehaltenen / daraus Hergenommenen, am jeweiligen Ort – bei, mit, wegen, unter

und gegen ‚zeitgenässische/n‘ (an-

und/oder abwesende) Menschen

und Umstände/n.

wer sie für unwandelbar hält, oder als

eindeutig ausgibt/einklagt, was

dennoch/gerade unbeliebig treu: ‚Weitergabe des

Feuers, bis gar nicht zerstörendes אש /esch/, anstatt Bewahrung der (ihrerseits weder nutz- noch

harmlosen) Asche‘ wurde/wird bereits vielfach formuliert/reklamiert.

Doch geht das Gemeinte

/ so Verborgene wesentlich darüber hinaus.

Mindestens bis zur / als der

gegenwärtigen Anwendung des jeweils Überlieferten, respektive dafür

Gehaltenen / daraus Hergenommenen, am jeweiligen Ort – bei, mit, wegen, unter

und gegen ‚zeitgenässische/n‘ (an-

und/oder abwesende) Menschen

und Umstände/n.

|

«Reinheit/Reinheitsgesetze Levitische Terminologie und

[bis ‚versus‘; O.G.J.] hygienische Begrifflichkeit |

|

[Im Vorstellungshorizont, unter (bis von) der Erwartungsfirmamentkuppel ] |

|

|

Unter den ausführlichsten Bestimmungen der [sic!] biblischen Religion [sic! einer der ‚Kultur‘-Begriffe erfasst ‚sozialfigurative Judentümmer-Fragen‘ zwar auch nicht hinreichend, läge aber vielleicht näher am Alltagsleben der Israeliten, zumal/gerade ‚in der Wüste‘, als das gänige, oft erwähnte (teils nebenstehende) spätere/antike lateinische Denkkonzept für, bis anstatt, dalet-taw דת; O.G.J.], die dann noch von den [sic!] Pharisäern und den ic!] Rabbinen weiterentwickelt wurden, befinden sich die Gesetze über „rein“ (tahor) [טהור] und „unrein“ (tame) [טמא], wie sie besonders in den Büchern Levitikus und Numeri des Pentateuchs, also in der sog. „Priesterschrift“ der hebräischen Bibel, stehen. |

דת

Religion {religion} Glaube; Religion; Vertrauen; Redlichkeit {faith} Religion; Glaube; Überzeugung,... {belief}

Evangelium; Gospel (religiöse Lieder der... {gospel} Evangelium, vier erste Bücher des Neuen... {Gospel} Gesetz; Urteil; Gericht; Recht {law}

Panzerfaust, tragbare leichte Waffe in... {LAW (Light Anti-Armor Weapon) } Gesetz; Regel; Sitte; Spielregel;... {rule} Dekret; Erlaß; Urteil {decree} |

[O.G.J. about ‘religion/s‘: Nämlich überindividuelle,

soziokulturell figuriert, gegenüber

so fragwürdig fragiler emotionaler Geborgenheit(smängel) scheint / verlockt

intellektuelle / denkerische (gleich gar ‚Heils‘-)Gewissheit leichter – namentlich ohne ungeheuerliche Anderheit

undeterminiert freie Subjekte – Bestand/Sein zu versprechen. |

insofern und von daher also durchaus mit/in alef-mem-nun-Wortwurzel-א־מ־ן bis /‘emuna(h)/ אמונה im ‚persönlich( gar friedlich)en‘ Subjekt-beziehungsrelational qualifizierten (häufig auch ‚innerlich‘, bis ‚spirituell‘, und manchmal sogar wohl treffender/davon zu unterscheidend ‚kontemplativ/besinnlich‘, genannten) Sinne (der – so weitgehend verdunkelten / verschütteten / übersehenen, ‚eigentlichen‘ – primären Struktur) von ‚Glaube‘ treffend (die ‚Sphäre‘ mehr oder minder dummen/törichten, bis klugen und weisen, Praktiken des ‚Vertrauens, Hoffens und Liebens‘ enthüllend / bemerkend) repräsentiert; |

|

So gelten z.B. einige Tiere als „rein“, andere wiederum als „unrein“ (Lev 11), Mann und Frau werden durch den [Samenerguss beim; O.G.J.] Beischlaf „unrein [jedoch weder vom Sauberwaschen alleine/sofort wieder ‚rein‘, noch wird (oder soll) so irgendjemand geschlechtliche Vermehrung verboten / verhindert werden; O.G.J.]“ (Lev 15, 16-18). Der Blutfluß der menstruierenden Frau (Lev 15, 19-24), der Wöchnerin (Lev 12), wie überhaupt jeglicher Blutfluß [wie gar auch immer veranlasster Blutkontakt, eben bereits nochidisch auch tierischer; O.G.J.] bei Mann und Frau führen zur „Unreinheit“ (Lev 15). Das tut auch der Aussatz (Lev 13-14), worunter wahrscheinlich die Schuppenflechte gemeint ist. Hauptquelle der „Unreinheit“ ist aber der Leichnam (Num 19). Diese [sic! so manche solcher; O.G.J.] „Unreinheit“ ist auch übertragbar und kann nur durch verschiedene Reinigungsrituale (vgl. z.B. Num 19), bei denen immer das Wasser [ersatzweise Sand – plus stets das Vergehen, teils längerer zeitlicher, Fristen, danach; O.G.J.] eine Rolle spielt, beseitigt werden. |

אמונה Religion; Glaube; Überzeugung,... {belief}

Glaube, Glaubensbekenntnis, Überzeugung {creed} Evangelium; Gospel (religiöse Lieder der... {gospel} Evangelium, vier erste Bücher des Neuen... {Gospel} Grundsatz, Lehrsatz, Lehre;...

{tenet} Kredo, Glaubensbekenntnis {credo}

Dogma (Glaubenssatz); Glaube {dogma}

Glaube; Religion; Vertrauen; Redlichkeit {faith} Religion {religion} אמון

Sicherheit, Glaube; Pfand; Vertrauen;... {trust} Geheimnis; Zuversicht, Sicherheit,... {confidence} Glaube; Religion; Vertrauen; Redlichkeit {faith} Treue; Naturtreue; Glaubwürdigkeit;... {fidelity} Vertrauen; Zutrauen; Verlaß; Stütze {reliance} Vertrauen, Glaubwürdigkeit {credibility}

Kredit, Kreditgeschäft; Glaubwürdigkeit;... {credit} Glaube {credence} Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit {credibleness}

Vertrauen; Zuversicht {confidentiality}

Vertrauen; Heimlichkeit {confidentialness}

Abhängigkeit; Vertrauen {dependance}

Abhängigkeit; Vertrauen {dependence}

מונה

(>>מֻנָּה) /muna/ ernennen; nominieren {nominate} |

von Vorzeichen und (vorfindliche, bis entwickelte) Vorschriften – mithin also ups juristisch kodifizierbar, auf- bis festgeschrieben, und / oder dies (namentlich [paulinisch kaum völlig verworfene?} ‚Gesetzestreue‘) gar (ethisch [jedenfalls prinzipiell], sittlich [ausgestaltend], ‚heilig‘, ‚geistlich‘ pp.) überbieten s/wollend |

also überhaupt diesbezüglich Kenntnisse, und zwar mit deren Deutungen/Anwendungen, voraussetzend/verlangend, bis sogar (auch kontrafaktisch/künftig – הבא) erreichen s/wollend respektive müssend, wie sie ‚(überzeugungs- bis jedenfalls verhaltens-)inhaltlich‘ (gleichwohl sekundär doch) gestützt /dat/ דת mit aus/zu den (Erkenntnisparadigmen-)Wortwurzeln (‚gebrauchter‘ דרש /darasch/-Arten daleds דלד bis/statt dalets דלת): ידע׀דיע׀דעה׀דעת, bestenfalls irreführend ebenfalls ‚Glaube‘ genannt werden, aber Überzeug(ungshorizontereichweicht)en, Theoriedenkformen und Vorsellungsfirmamente meinen, bis sind, die zudem für (gar höherrangiges / besseres, da ‚außerraumzeitlich‘ / transzendent offenbartes, – wo nicht bereits grenzenlos absolutes, doch eben deswegen ja empfängerseitig keineswegs weniger kritisch deutungsbedürftiges – Hyper-)Wissen gehalten werden, gar ohne dies(e Verstöße gegen das / Verfehlungen, dessen, was durch mindestens dreifache Beschränkungen qualifizieres Wissen überhaupt wäre, ist und kann) selbst so zu bemerken/beachten (durch Anderheit/en meist eher, und immerhin, wenn auch häufig konflikthaft, erlebend spiegelbar); |

|

Um überhaupt einem Verständnis dieser Bestimmungen nahe zu kommen, muß zunächst einmal begriffen werden, daß sich die biblischen und rabbinischen Begriffe von „rein“ und „unrein“ mit einer hygienischen Vorstellung von „sauber“ und „unsauber“ absolut nicht decken. Nicht nur kann von einigen Tieren, die als „unrein“ gelten, nicht behauptet werden, daß sie etwa unsauberer wären als Tiere, die als „rein“ gelten. Nicht nur vermißt man Neben dem „Aussatz“ die Erwähnung von anderen Krankheiten. Der rein [sic!] levitisch-kultische Sinn ist aber daraus erkenntlich, daß der rabbinische Fachausdruck für „kanonisch“ (bei der Beschreibung von biblischen Schriften) lautet: „Sie verunreinigen die Hände“, während nichtreligiöse [sic? eher ‚nichtkanonische‘, ohne deswegen etwa irgendwie ‚profan‘, oder gar ‚ungeistlich‘, sein zu müssen? O.G.J.] Schriften „die Hände nicht verunreinigen“ (mYad 3, 4; 4, 6). Damit sollte gewiß nicht gesagt werden, daß die biblischen Schriften „unsauber“ sind! (Zur Erklärung dieser merkwürdigen Terminologie vgl. ./. Levy, Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, Bd, II, Darmstadt 1963, 163f.) Tabus in der biblischen Religion [sic! wobei zumindest dieser lateinische Fachbegriff biblisch nicht (weder tanachisch noch apostolisch) vorkommt, zumal gar mehr/anderes – etwa Lebenspraxis, Gesellschaftsordnung/en bis kultische Rituale Jisraels, respektive der Juden – gemeint sein / adressiert werden mögen; O.G.J.] |

um so/richtig zu leben/dahin (sei wäre es nun eher ‚zutück‘ und/oder ‚überhaupt mal, zumal sozial geduldet, bis anerkanntermassen, dahin‘) zu kommen, dass einem etwas, bis jemand, gleich gar Mächtigere |

(zumal an Umständen, [planmäßig bis kontingent, oder notwendigerweise, bis willkürlich] zusammentreffende Ereignisse und zumindest Mit- bzw. Nebenmenschen und insbesondere deren Gemeinwesen mit Verfügungen über mach elementare Dinge / hirokratischen Ziteilungsansprüchen von gemeinschaftlichen Heilsgütern., sowie lberhaupt Lebewesen, bis – mehr oder minder [ent]personalisiert – hin zu Schicksalhaftem, Karmatischem, Prinzipiellem, Göttern, Erwartbarem/Unwahrscheinlichem etc. – gar nicht so selten anstelle, oder jedenfalls im Namen. Gottes/Adinaus, wie immerhin Jisrael zu bemerken bisher kaum müde geworden) |

|

|

einem, dem Einzelnen/jeweiligen Individuum, mit Zugehörendem/wWichtigen – warum auch immer (vorzugsweise vorher/ursächlich erkennbar: da tauschhändlerisch, bis determiniert – oder aber eben vertrauenssensitivst zuverlässiger-, liebender- bis gnädigerweise) – duldsame, bis wohlwollende, Gegenüber sind/werden. – Worin/Wobei sich nichtreligiöse Realitätenhandhabungsweisen (auch noch so ‚reine‘ Anschauungen erweisen sich stet/bereits als Verhalten) und dafür Gehaltenes eher in ihren (jedenfalls vorgeblichen) Verzichten auf transzendente Setzungen/Argumentationen abheben s/wollen, nicht aber durch Verzichte auf intersubjektive Vernunftenaxiome(setzungen); die eben/allerdings auch ‚Religionen‘ verder zu leugnen vermögen, noch deren Verwendung ernsthaft betreiten/verheimlichen, respektive vor Überprüfungen/Kritik schützen, sollten. – |

‚Inhaltlich‘ wesentlicher als immerhin solch soziale Schließungen (vgl. zur Herrschaftsausübung [des und] der über den und die Menschen: Partikularismus-Vorwürfe / ethologische Unterscheidungen). bis eben (gar politologischen) Motivationsmanöver, bleiben/wären allerdings die Wohin/Wozu-Fragen des geforderten Sinneswandels / Umsinnens, bis erforderlichen, Umkehrens / Rückkehrens zu (einem, gar dem ]jeweiligen]. Heils-Weg) und (des nochmals oder dennoch) Aufsuchen( des – wie ‚final-durativ‘ auch immer verstandenen – Zieles / namentlich Gotte)s: |

||

|

So verschieden die modernen

wissenschaftlichen Theorien über die

biblischen [sic! bis

jüdischen] Reinheitsgesetze auch sind, es scheint doch festzustehen, daß diese Gesetze [sic!] in ihrem Ursprung auf [sic!] archaische [sic? falls nicht inzwischen unbeliebtere / uneingestandene

Handhabungsweisen / Erklärungsformen des

Vorfindlichen, als (zumal fortschrittsparadigmatisch); O.G.J.] Tabus zurückgehen [und/oder diesen aber in einer, gar ups menschlicherseits, bis

kulturell, akzeptablen / aufhebenden Art und Weise, widersprechen, indem Praktiken

/ Rituale verändert – gar zivilisatorisch beschränkt /

entzaubert/e – in höherer, (ihrerseits ja

gerne der kompromisshaften Vermischung/en

verdächtigten, bis für ‚Entweihungen‘ anfälligen) Form bewahrt werden; O.G.J. ]. |

Auflösende

Vernichtung ( |

Dialogische

Versöhnung (mit/der/in)

gegenübermachtgesellschaftliche(n regeneratioons- und fortentwicklungsfähigen) Bundesverhältnisse(n) verschiedener ‚Ebenbürtiger‘/Freier – wechselseitig

respektabstandsfähig, gar waw |

|

Einige der „unreinen“ Tiere mögen in der polytheistischen

Welt Opfertiere gewesen oder

sogar als Gottheiten verehrt worden sein. Gegenüber geheimnisvollen [sic! auch heute menschlicher- bis

Wissenschaftlicherseits nicht etwa vollständig

deterministisch reproduzierbaren; O.G.J.] Vorgängen, die mit Zeugung und

Geburt in Verbindung standen, wie bei der [sic! mehr oder

minder; O.G.J.] regelmäßigen

Menstruation, reagierte man [sic!] mit Ehrfurcht und Scheu. [sic!] Bei ungewöhnlichen [sic! eher wenigen Fachleuten

bekannten; O.G.J.] körperlichen

Ausscheidungen witterte [sic! physiologische Instinkte sind jedoch weder notwendigerweise

‚primitiv / archaisch‘, noch unreflektierbar, und lassen sich ‚kulturell‘

durchaus erheblich überformen; O.G.J.] man eine die Regelmäßigkeit [bis ‚Gesundheit‘, ‚Reproduktion‘

pp.? O.G.J.] bedrohende

Gefahr; und vor dem Tod und dem, was mit ihm

zusammenhängt, fürchtete man sich [sic! |

anthropologische Widersprüche

argumentzieren zwar, dass archaische, animistische etc. ‚Religionen‘ ein ‚normales entspannteres‘ / ‚natürlicheres‘ Verhältnis zum Tod hätten, vermögen

gleichwohl dessen Schrecken und zumal rituellen Bewältigungsbedarf nicht

verschwinden zu lassen. – Wesentlicher erscheint O.G.J. hier allerdings die Fragen der

Furcht- und Ehrfurchaddresierung: mehr oder minder beeinflussbare /

determinierte Schicksalsmächte versus persönlich interaktionsfähiger

Bundes-G‘tt]. |

|

[Ob nun völlig neue / ganz andere, oder immerhin erneuerte / vollendete, ‚Erde‘ /eretz/ ארץ gar auf / mit jud יוד (anstelle des/nach dem bisherigen he הא – [un]menschlicherseits ja nicht selten brav zum תב׀ה taw תו ‚stützend‘ flextiert) aus dem ganz großen, ‚eigentlichen‘ Zwiegespräch …?] |

|

|

Die Ursprünge dieser Tabus [sic! |

wo diese gängig-gebildete fachbegriffliche Denkform / Unterstellung nicht eine zu retrospektive ‚bürgerlicher‘ Vorstellungen in Anthropologie, bis Ethnologie, unter überzogen-unaufgeklärtem Fortschritts- bis Überlegenheitsparadigmata, geschuldet wurde / wird? O.G.J.], |

|

|

|

|

so interessant sie auch für die Anthropologie sein mögen, sind für den [sic!] religiösen Menschen und für die Religionswissenschaft weniger wichtig als die Rolle, welche diese Bestimmungen in der biblischen und in der rabbinischen Religion [sic? Sichtweise und (Er-)Lebenspraxis; O.G.J.] spielen. Hier dienen sie nämlich der Selbstvergewisserung des Gottesvolks [sic! |

mindestens und zumal aber den Nachkommen Israels ‚in der

Wüste‘ und gelich gar als politisch-soziologisches und ethnographisch-kulturelles

Subjekt, zumal als Bundesgegnüber (gar nicht allein seinen,

sondern אחד des Einen) G’ttes.], |

|

|

|

|

als Merkmale des Unterschieds von den Andersgläubigen [sic! |

jedenfalls den Andershandelnden (in

welchen Wortsinne auch immer: ‚deretwegen‘) – aber eben auch als Juden,

bis gar hinzugenommene / anerkannt qualifiziert gottesfürchtige Nichtjuden,

verbindende Gemeinsamkeiten (vgl. zu diesbezüglichen

Strittigkeiten auch unten / das Apostelkonzil Apg. 15); O.G.J.] |

|

|

|

|

und als Zeichen der Selbstheiligung (vgl. Lev 11, 43-47). Auch ist nicht zu übersehen, daß der in der antiken Welt weitverbreitete Totenkult im biblischen Israel dadurch unmöglich gemacht wurde, daß gerade von den Priestern ein höherer Grad der levitisehen Reinheit verlangt wurde, der ihnen etwa den Aufenthalt in dem selben Raum mit einem Toten strengstens untersagte (Lev 21, 1). |

Heiligung (zumal als Heils-Erlanungs-Mittel) mag auch

insoferen wesentlich in Selbst- und eher weniger in Heiligung durch

segenende/fremde Andere gedacht sein/werden als die (wie ‚innerlich‘ und oder

‚äußerliche‘ auch immer) Absomderung bedeutet/beinhaltet (vgl. die

einschöägigen Stichworte des Begenungslexikons). |

|

|

|

|

Pharisäisches und rabbinisches

Judentum Die Pharisäer und die Rabbinen haben dann die levitisehen Reinheitsgesetze bis in die [sic! |

bzw. das was sie jeweils – gar zeitlich und örtlich, im Detail, durchaus unterschiedlich – mehrheitlich dafür hielten, bis (zumal konfessionell / national weiterhin verschieden aufrechter)halten / entdecken; O.G.J.] |

Zwei |

|

|

allerletzten Konsequenzen ausgearbeitet, wobei sie auch bewußt Reinheitsgesetze, die von der Bibel nur für die Priesterschaft bestimmt waren, als für das ganze Volk [sic!] verbindlich betrachteten. Es schwebte ihnen hier das Ideal von Ex 19, 6 vor das ganze Volk [sic!] zu „einem Reich [sic!] von Priestern“ zu machen. [sic! |

gar eher universalistische Ausbreitungsaspekte auf alle Menschen, oder vielleicht eher als Dienstleistung für die ganze Menschenheit zu verstehend, bis verstanden? O.G.J. an ‚theokratisch Mächtiges‘ der ‚zweiten Tempelperiode‘ gemahnt] |

||

|

Eine ganze Ordnung der Midrascha ist den

Reinheitsgesetzen gewidmet. Dagegen wird von allen zwölf Traktaten der Midrascha-Ordnung „Reinheiten“ nur ein einziger nämlich der von der Menstruation handelnde Traktat Niddah, im Talmud selbst weitergeführt und kommentiert. Da die meisten Reinheitsgesetze irgendwie mit dem Tempelkult in Verbindung standen [sic! |

grammatikalische Tempusfragen (Durativ, Pretäritum etc.)

sind hier beachtliche eschatologische

/ gottesreichliche (Erwartungs-)Wahl-Entscheidungen; O.G.J.] |

|

|

|

(vgl. J. Neusner), hätte es der rabbinischen Absicht, das Judentum unabhängig von der Existenz eines Tempels [sic! oder sonstiger ‚äußerlich‘ sichtbarer Schechina-Wohnstätte/n-שכינה, ‚bei/aus/neben‘ den Torarollen/Synagogen? bestehend / funktionierend O.G.J.] aufrecht zu erhalten, entgegen [sic!] gewirkt, wenn der Glaubensgemeinschaft [sic!] weiterhin die auf den Tempel bezogenen Reinheitsvorschriften für die gewöhnlichen [sic!] Mahlzeiten und die täglichen Gebete auferlegt worden wären. |

|

Was an/anstatt Stiftshütte-, oder gar Lehrüberzeugtheiten- äh Steinfafeln-, bis Tempelkult, g’ttesdienstlich wie praktiziert werden kann respektive darf, ohne dem Verdikt anheim zu fallen / im Verdacht zu stehen Götzendienst zu sein/werden, gehört weiterhin zu den (zumal innerhalb der jeweiligen soziokulturellen, bis religiösen, Gemeinwesen) besonders schwierigen Fragen. |

|

Ablehnung der Reinheitsgesetze im Neuen

Testament [sic! |

durch manche Apostolischen Schriften? O.G.J. etwa mit Zwi Sadan; vgl. nebenstehende Auszüge] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Im

Neuen Testament [sic! eben

nicht nur strittig ob dies(er Textkorpus, bis Kanon, überhaupt) zu welcher

Verbindlichkeitsstufe der/an ‚göttlicher Weisung/Tora(h-Wahrnehmung)‘ zählt, sondern zumal was, wie (namentlich: hallachisch-verbimdlich

versus h/aggadisch-erzählerisch) zu verwenden/verstehen; O.G.J.]

zeigen Stellen wie Mt 15, 1-20; 23, 2 -26; Mk 7, 1-13 und Lk 11, 37-41, an

denen Jesus gegen die rabbinischen Reinheitsgesetze polemisiert, daß man sich

in der frühen Kirche [sic! gar

schon den (ja zumindest lokal/regional verteilt

belegten, bis handelnden ‚Ur‘-)Gemeinden? O.G.J.] bereits

über die Reinheitsgesetze hinweggesetzt [sic! War solches ‚nachher‘/zu seiner Zeit beabsichtigt, für

richtig/nötig/geboten hält, respektive wo ablehnende Verwerfung ([manch]

rabbinisch-jüdischer [bis dazu gewordenen]) Auffassungen, zwecks Abgrenzung,

Mission etc. pp., der Regelfall – muss(te und zwar auch bis ins 17. nachchristliche Jahrhundert)

bekanntlich so argumentiert werden: als ob dies schon immer – hier genauer

(zumindest): ‚eben bei/für/von Jesus (gar

überraumzeitlich

[prä]existent) – so gewesen / angeordnet‘ / jedenfalls ‚dies nichts (das

legitim) Neue/s‘ / geändert‘ / allenfalls

‚auslegender תורה-Kommentar‘ sei; O.G.J. mit Sir Francis et.al.] hatte.

Allerdings verlangt der Jesus der Synoptiker noch [sic! Wobei, bis wogegen, etwa Zwi Sadan aufzuzeigen bemüht/vermag, dass Jeschua sich durchaus so ‚biblische‘ Regeln – ‚das Gesetz Mosches‘ – erfüllend/achtend verhielt, wie nicht etwa allein nur er sie versteht; O.G.J.] von dem geheilten Aussätzigen, daß er die levitisehen Reinheitsvorschriften einhält (Mt 8, 1-4; Mk 1, 40-45; Lk 5, 12-16), aber es ist

Doch aus seiner ganzen, im Neuen Testament [sic!] wiedergegebenen Einstellung

klar, daß ihm die Verinnerlichung der

Religion [sic! hier mag dieser übliche Ausdruck wohl am wenigsten passen, oder (dies) den Konflikt verdeutlichen, der ‚Innerlichkeit‘ vom zwar unverzichtbaren ‚Äußerlichen‘, aber nicht darauf (schon gar nicht auf ‚Fassaden‘-Vorstellungen) beschränkbarem, trennt; O.G.J.] [Abb. Fassaden h29c Papiermodellspiegel] wichtiger war als das von den

Pharisäern dem Priestertum entlehnte Händewaschen vor den Mahlzeiten.

Moralisierung

[sic! gar verdächtig jäufig eher eine ‚Veräußerlichung‘, bis zur Schau-Stellung‘; O.G.J.]

levitischer Vorstellungen

Diese Verinnerlichung der [sic!] Religion [sic!] –

bei aller Bejahung des Zeremonialgesetzes! - war übrigens auch der Fall bei den Rabbinen, die dabei eine Richtung einschlugen, die schon in der hebräischen Bibel selbst vorgezeichnet ist - wenn etwa die levitisehen Begriffe von „rein“ und „unrein“ auf

moralische [sic! gar ethische, jedenfalls nicht allein/nur akulturiert erwarteter; O.G.J.], d.h. mit dem Kult nicht

zusammenhängende Vergehen, angewandt wurden (vgl. A. Büehler). So wurde dann auch der Versöhnungstag,

der in der Bibel selbst (Lev 16) [zumindest ‚auch‘; O.G.J.] einen

levitisehen Reinigungskult darstellte, in seiner späteren rabbinischen Entwicklung [sic! oder jedenfalls ‚Entdeckung‘; O.G.J.] zu einem Tag der moralischen [sic! ‚ethischen‘, mit Menschen, und gar Umständen,, bis zu G’tt, versöhnenden, bis eben ‚kontemplativen‘; O.G.J.] Besinnung.

Gegenwärtiges

Judentum [sic! gegenwärtige Judentümmer/‚Konfessionen‘; O.G.J.]

Bei den heutigen Juden der orthodoxen

Richtung spielen nur noch die mit den

Reinheitsgesetzen verbundenen Speisegesetze, die Vorschriften, die mit der Menstruation zusammenhängen, das

Händewaschen vor den Mahlzeiten

und das Verbot für die von den ehemaligen Tempelpriestern abstammenden, an Beerdigungen (außer im Fall von

nahen Verwandten, siehe Lev 21, 1-4)

teilzunehmen, eine Rolle im religiösen [sic! eher ‚im alltäglichen und feiertäglichen‘; O.G.J.]

Leben, Von vielen konservativen Juden

und einigen liberalen und reformierten

Juden werden die Speisegesetze entweder total oder teilweise gehalten, aber

die anderen von den orthodoxen Juden

noch [sic! Wieder die Omnipräsenz des Entwicklungsoaradigmas in eine bestimmte Richtung; O.G.J.] eingehaltenen Reinheitsvorschriften finden in diesen Kreisen keine weitere Beachtung.»

![]() (Jakob J. Petuchowski zusammen mit Cl.Th. im

jüdisch-chrislichen Begegnungslexikon,

S. 171-173 der 3, Nwuaufkage 1997,, so bereits Sp. 332- 1989;

verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)

(Jakob J. Petuchowski zusammen mit Cl.Th. im

jüdisch-chrislichen Begegnungslexikon,

S. 171-173 der 3, Nwuaufkage 1997,, so bereits Sp. 332- 1989;

verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)

Perspektiven für Dialoge/Trialoge … jedenfalls zwischen Christen und Juden, bzw.

gar mit und unter Nichtjuden bis Nichtchristen, wurden in diesem / für den

Artikel nicht noch einmal zusammenfassend, bis weiterführtend,

herausgearbeitet.

a) Zunächst

irritiert so manche die so wesentliche

Trennung von Reinheit und Sauberkeit.

b) Als unvermischte Absonderung verstandene Heiligung kollidiert

insbesondere äußerlich mit universalistischen

Aspekten. Und die nicht weniger berüchtigte (weder äißerlich erzwingbare, noch unmittelbar – und

menschlicherseits sozial bis politisch schon

gar nicht [voll]ständig überwacht – kontrollierbare) als berühmte/viel verlangte ‚innere (Heim- öh)

Einkehr‘ verführt nur zu gerne zur bemühten/leichtfertigen

Empfindung, ReSCH nur

sich selbst näher bei Gott

zu … Sie/Euer Gnaden wissen schon.

c) Nicht

zuletzt daher (dass/wenn nur G’tt in des,

und gar der, Menschen לבב / innerstes Herz sieht) bieten(drängen sich Vereinfachungen / Komplexitätsreduzierungen auf die / Urteile und

Führungsverfahren mittels, respektive zwecks, der äußeren Erscheinungen (dem Aussehen, den [gemachten oder

unterlassenen] Aussagen etc. bis immerhin Verhaltensweisen) zu Rückschlüssen auf / als Zeichen der ‚inneren

Überzeugtheiten‘ an/auf: Wer sich (und

gar in dem Mass/Totalitätsgrad wie jemand) sich an die heteronomen Vorgaben und Erwartungen (zumal der/der anderen Menschen) hält, gilt damit/dadurch als entsprechend

rechtschaffen, rechtgläubig pp.; ‚das Warum‘ (des Subjekts) lasse/lässt sich ja nicht (mal/zumal Bekenntnisse / Geständnisse

– zweifelsfrei) prüfen, äh stets (mindestens einseitig) unwiderlegbar dietrologisch/passend

unterstellen.

d) Der ja längst (vom genauem, gar kritisch prüfenden, Zuhören her/weg) als Gefolgschaft(ssynonym um)verstandene ‚Gehorsam‘

möge, bis muss, den Gemeinwesen zwar genügen –

was diese aber keineswegs an Eidesverlangen,

Gesinnungsunterstellungen und Überprüfung-behauptenden Verfahren hindert.

‚Dies/Sie nütze/schade

aderen/allen/nir/sich/uns‘ Aussagen, bis Behauptungen, oder immerhin/sogar Feststellungen / Gewissheiten, respektive Sorgen / Vorsichten und Vorwürfe

befruchten wahrscheinlich: (zwar) nicht immer/nur – (aber/doch)

hinreichend

gleiche / häufige / mächtige / richtige / variiierte / viele Wiederholungen ‚des-Besseren‘ / ‚Desselben‘ / ‚des-Wahren‘ / ‚des-Zwingenden‘ müs(t)en, äh werden doch hoffentlich bis wohl, verhaltensrelevant:

Nicht

einmal, dass verursachte Um-

oder Zustände immer … müssten und wüssten manche schon besser / gegenteilig /

mehr / weniger-!/? [‚Auch‘,

ausdrücklich wer hier wörtlich

auf ‚Gerade‘

besteht wird deshalb nicht

immer/üverall ausgeschlossen: Inklusive dadurch begünsitigtes, ermöglichtes bis

veranlasstes, etwa Husten oder Reizen (gar zu müssen/tun) ‚beruhige sich/manche‘, bei

/ trotz aller Peinlichkeiten ungültiger und unzuverlässlicher Einzelfälle, in

manch(

ander)en Einzelfällen, durch&trotz ‚mehr-deselben‘ Rauchens, äh suchen-Tuns]

Nicht

einmal, dass verursachte Um-

oder Zustände immer … müssten und wüssten manche schon besser / gegenteilig /

mehr / weniger-!/? [‚Auch‘,

ausdrücklich wer hier wörtlich

auf ‚Gerade‘

besteht wird deshalb nicht

immer/üverall ausgeschlossen: Inklusive dadurch begünsitigtes, ermöglichtes bis

veranlasstes, etwa Husten oder Reizen (gar zu müssen/tun) ‚beruhige sich/manche‘, bei

/ trotz aller Peinlichkeiten ungültiger und unzuverlässlicher Einzelfälle, in

manch(

ander)en Einzelfällen, durch&trotz ‚mehr-deselben‘ Rauchens, äh suchen-Tuns]  Dass,

zudem wann, gleich gar besonders hoch besteuerte (also dennoch häufig konsumierte, oder so begrenzte-?) Mittel schlecht bis verboten sei/werde

bekannt.

Dass,

zudem wann, gleich gar besonders hoch besteuerte (also dennoch häufig konsumierte, oder so begrenzte-?) Mittel schlecht bis verboten sei/werde

bekannt.

Exemplarisch reicht

beindruckend, bis auffällig und dementsprechend

konfliktfähig

(bis manche/n unerträglich affizierend vorkommend),

immer, und bereits

‚seit‘ Genesis / berechsicht / ‚Anfang‘ (zumal ‚Kapitel drei‘ – dagegen/wogegem verstoßend-?)

auch, dass/wo gar nicht alles (jedenfalls

ernährungsphysiologisch, bis denkerisch, oder ‚sozialverträglich‘) gegessen zu werden braucht, was vielleicht (oder ‚nachweislich‘ / manchen, äh

allen / nur Absonderlichen, Besserwissenden oder gleich böswilligen

Ungeheuern, respektive … nicht) gut schmeckt:

Abb.?????? [Debütantinnen beim Anschneiden der

Balltorte]

Abb.?????? [Debütantinnen beim Anschneiden der

Balltorte]

#olaf

Substituierbarkeit/en

schon

oder spätestens von/zwischen Fetten

versus Kohlehydraten und höher-modale

empören/erschüttern manche obwohl/wie sie nicht deckungsgleich identisch wirkend, zustande kommen usw.: ‚Dass einem bestimmte Nahrungsmittel (Ausdrucks- und Denkweisen, gar

nicht alleine apostolisch, d/noch

anders ebenfalls) schaden

können‘, braucht zwar nicht bestrotten zu werden um bemerken zu können:

dass dies weder nach 20 Minuten klar oder überstanden sei, noch immer und

überall für bis gegen alle / dieselben Menschen gleich zu verlaufen hat;

allenfalls/nur solches zu

berücksichtigen / bezweifeln / erwähnen / prüfen / sagen / wagen darf(!) nicht immer allen empfohlen

sein/werden!  [Kaum etwas eignet sich

derart perfekt zu Achtsamkeiten, Entzweiungen, Erklärungen, Komplizierungen,

Reglementierungen, Unterhaltungen, Verachtungen, Verbindungen, Vereinfachungen,

Widerstreben, Wissen und Zugehörigkeiten wie Ernährungsfragen] Begrenzungsregelungen gemeinwesemtlicher

Intransparenzen, äh ‚natürlicher‘ und sonstiger Willkür zivilisieren durchaus.

[Kaum etwas eignet sich

derart perfekt zu Achtsamkeiten, Entzweiungen, Erklärungen, Komplizierungen,

Reglementierungen, Unterhaltungen, Verachtungen, Verbindungen, Vereinfachungen,

Widerstreben, Wissen und Zugehörigkeiten wie Ernährungsfragen] Begrenzungsregelungen gemeinwesemtlicher

Intransparenzen, äh ‚natürlicher‘ und sonstiger Willkür zivilisieren durchaus.

«Speisegesetze  [Längst

nicht nur unter oder von Juden, respektive sonstigen Semitinnen und Semiten,

aufgestellt bis verlangt – wo diese nicht notwendigerweise auch für die ganze übrige

Menschenheit zu gelten hätten]

[Längst

nicht nur unter oder von Juden, respektive sonstigen Semitinnen und Semiten,

aufgestellt bis verlangt – wo diese nicht notwendigerweise auch für die ganze übrige

Menschenheit zu gelten hätten]

Bedeutung

Unter den Observanzen

des Judentums spielt die Einhaltung der

biblischen und rabbinischen Speisegesetze eine erhebliche Rolle, da [sic!] diese Gesetze die [sic!]

Religion in das alltägliche Leben der gesetzestreuen [sic!] Juden bringen.  [Vom Staatsbankett – nicht nur des venezianischen Dogen,

immerhin eine seiner wichtigsten zeremonialen

Aufgaben – bis gleich gar als (jedenfalls bisher) ‚letztes‘ bekannt geworden

‚Abendmahl Jeschuas auf Erden‘ (mit so

mancherlei Bezügen auf/wider – namentlich vorherige und seitherige –jüdische

zumal Pesach-/Sederfeiern) reichen vergleichsweise beliebig vermehr- und

‚inhaltlich‘ erweiterbare Repräsentationen:

Bis in Anfänge der Genesis /

berecschits hinein betreffen ‚Ernährungsfragen‘

auch, und nicht ausschließlich, in physiologischen Stoffwechsel-Hinsichten. –

[Vom Staatsbankett – nicht nur des venezianischen Dogen,

immerhin eine seiner wichtigsten zeremonialen

Aufgaben – bis gleich gar als (jedenfalls bisher) ‚letztes‘ bekannt geworden

‚Abendmahl Jeschuas auf Erden‘ (mit so

mancherlei Bezügen auf/wider – namentlich vorherige und seitherige –jüdische

zumal Pesach-/Sederfeiern) reichen vergleichsweise beliebig vermehr- und

‚inhaltlich‘ erweiterbare Repräsentationen:

Bis in Anfänge der Genesis /

berecschits hinein betreffen ‚Ernährungsfragen‘

auch, und nicht ausschließlich, in physiologischen Stoffwechsel-Hinsichten. –  Zumindest

ein Schelm, wer etwas … dabei … Sie, Euer Gnaden wissen