Roter Salon  und (zwischen weißem bis schwarzem Rauschen, immerhin rose) Korridore

und (zwischen weißem bis schwarzem Rauschen, immerhin rose) Korridore

|

Analytische Modalität – des Zugeständnisses

bis Vergehens, dass immerhin der ordnende/geordnete Mensch

all das Vorfindliche / Empirische zu dem

er, und gar alle, selbst auch mit gehören

könnte/n, denkend und/oder handelnd (womöglich unausweichlich) in

(‚immerhin‘

|

Gleich bis stets mehrere 'Zugänge' ermöglichen (gar Bewusstheit/en) in diesen, jedenfalls aber aus diesem, gar durchaus mehrerseits und verschieden lichten, Empfangsraum zu gelangen. Und insbesondere respektive zumindest, sogar türlos offen bleibend, durch das/sein analytisches Rot hindurch in's Schwarzgrau und eben auch affirmativ von unvermeidlichen, allenfalls reflektierbaren Gefühlen her - sowohl einen der roseroten Koridore und/aber (quasi/scheinbar 'entgegengesetzt') komplementär, narrativ in die/aus der Historie ('Gegenwart/en').zu (i.w.S.) 'denken'. |

[Ob das, immerhin Rauch-dichte, Schiebetürenportal zwischen den beiden lebensgroßen

[Ob das, immerhin Rauch-dichte, Schiebetürenportal zwischen den beiden lebensgroßen ![]() Bildern mit dem Schwarzen

Salon geschlossen gehalten …]

Bildern mit dem Schwarzen

Salon geschlossen gehalten …]

|

Nein, wer – gerade besonders streng

wissenschaftlich – forscht,

muss dazu/dabei nicht notwendigerweise Erkenntnistheorie betreiben / muss kein qualifiziertes Wissen

über das Erkennenkönnen schaffen. |

Auch uneingestandenermassen, bis

geradezu peinlicherweise, genügt (anstatt erübrigte) es, sich dafür tradierten

Denkformen und anerkannten Metoden zu unterwerfen, äh (diese dabei/damit) zu bedien. |

Nur wer dabei/dazu aber – namentlich indem und wo Aussagen über das Gamze empirisch Vorfindliche (oder gar überhaupt Mögliches) gemacht, bis behauptet

werden – Erkenntnisthorie betreibt, sollte dabei

sehr vorsichtig sein – wenigstens die philosophischen

Regeln nicht selektiv passend (zu) verachten. |

[Sogar gelehrt belehrte ... können ‚wissen‘/erkennen,

dass der Rote Salon des abgebildeten

[Sogar gelehrt belehrte ... können ‚wissen‘/erkennen,

dass der Rote Salon des abgebildeten ![]() analogisierten Schlosses, als typisches Werk Emanuel von Seides, des Baumeisters des neuen Ostflügels von

1895/96 gilt: Sieben Gemälde an hellroten Wänden und

jene/s blaue/n der Decke,

mindestens drei sogar erkennbare Türöffnungen und

analogisierten Schlosses, als typisches Werk Emanuel von Seides, des Baumeisters des neuen Ostflügels von

1895/96 gilt: Sieben Gemälde an hellroten Wänden und

jene/s blaue/n der Decke,

mindestens drei sogar erkennbare Türöffnungen und  ein Kamin unterm Relief, kontemplativ lachender Gelehrter, im Blickfeld ihrer (auch

wissenschaftlichen) Majestät der Geschichte, ‚zwischen‘ vier

wohlgepolsterten Sitzbänken mit Instrumentenfächern,

ein Kamin unterm Relief, kontemplativ lachender Gelehrter, im Blickfeld ihrer (auch

wissenschaftlichen) Majestät der Geschichte, ‚zwischen‘ vier

wohlgepolsterten Sitzbänken mit Instrumentenfächern,  an

den Längsseiten des Raumes – könnten verschieden erklärt, bis mehrfach – und/oder (dürfen sogar!)

widersprüchlich – verstanden, werden]

an

den Längsseiten des Raumes – könnten verschieden erklärt, bis mehrfach – und/oder (dürfen sogar!)

widersprüchlich – verstanden, werden]

[… oder

geöffnet – unter- bis entscheidet über so manch Wesentliches

[… oder

geöffnet – unter- bis entscheidet über so manch Wesentliches ![]() mit] Ordem(sfigur) in der Abendhandtasche-!/?/-/.

mit] Ordem(sfigur) in der Abendhandtasche-!/?/-/.

‚Ups‘-Klämge

und Ein- bis Missstimmungen und sonstige Peinlichkeiten kaum auszuschließen.

‚Ups‘-Klämge

und Ein- bis Missstimmungen und sonstige Peinlichkeiten kaum auszuschließen.

Spätestens da

/ Jedenfalls wenn Realität(en) – zumindest was unsere /

teilnehmend beobachtenden

Spätestens da

/ Jedenfalls wenn Realität(en) – zumindest was unsere /

teilnehmend beobachtenden ![]() Wahrnehmung/en angeht – von aspektischem

Charakter, (gar manchen erstaunlich) unabhänig davon, ob, bis wie, über immerhin

Wahrnehmung/en angeht – von aspektischem

Charakter, (gar manchen erstaunlich) unabhänig davon, ob, bis wie, über immerhin ![]() grammatisch(

repräsentiert)e Vorfindlichkeiten hinausgehend (so dass manch philosophisches Schisma weniger wesentlich), sind Reduzierungen / Fokusierungen darauf möglich, bis

nützlich, oder ups-nötig. Weder

notwendigerweise immer nur auf

einzelne Aspekte konzentriert, noch stets rundum auf alle – wobei bis wogegen,

beides durchaus (oft strittig, bis zumeist ‚logisch‘-widersteitend

grammatisch(

repräsentiert)e Vorfindlichkeiten hinausgehend (so dass manch philosophisches Schisma weniger wesentlich), sind Reduzierungen / Fokusierungen darauf möglich, bis

nützlich, oder ups-nötig. Weder

notwendigerweise immer nur auf

einzelne Aspekte konzentriert, noch stets rundum auf alle – wobei bis wogegen,

beides durchaus (oft strittig, bis zumeist ‚logisch‘-widersteitend ![]() empfunden/gedacht

empfunden/gedacht![]() ) behautet / vermeint

) behautet / vermeint

![]() wird.

wird.

[‚Damaliger‘![]() Bekleidungsangelegenheiten

– hier

namentlich ihrer ‚weiten Röcke/Individualdistanzen‘

Hoheitlichem

Bekleidungsangelegenheiten

– hier

namentlich ihrer ‚weiten Röcke/Individualdistanzen‘

Hoheitlichem ![]() (Ein- bis Übergreifen?)

gegenüber /kenegdo/ – wegen

hatten bekanntlich einst höchstens/doch drei ‚passend

bekleidete Frauen‘ gemeinsam

Platz, auf #einer# der beiden großen# ‚Bänke‘, in

diesem – beinahe ‚zentralen‘ –

immerhin Warteraum, ‚vor‘ (bis denkempfindbar sogar/gerade ‚über‘) dem

(Ein- bis Übergreifen?)

gegenüber /kenegdo/ – wegen

hatten bekanntlich einst höchstens/doch drei ‚passend

bekleidete Frauen‘ gemeinsam

Platz, auf #einer# der beiden großen# ‚Bänke‘, in

diesem – beinahe ‚zentralen‘ –

immerhin Warteraum, ‚vor‘ (bis denkempfindbar sogar/gerade ‚über‘) dem ![]() zentralen Speisezimmer

tastsächlich fientisch bund zusammenfallenden Geschehens]

zentralen Speisezimmer

tastsächlich fientisch bund zusammenfallenden Geschehens]

Der insofern ‚spärlich, respektive meist nur an

den Wänden möbilierte‘ Raum, wirke besonders großzügig – zumal leer /

unvorhanden erscheint was dieses ![]() ‚paradoxe (beinahe)

Zentrum‘ ausmacht/einimmt.

‚paradoxe (beinahe)

Zentrum‘ ausmacht/einimmt.

[Der /

kaum-ganz-so-singuläre \ menschenheitliche Verstand zerlege jene/s Ganze/n,

dem, bis denen, er/Sie selbst

(in Anlehnung

an C.F.v.W.) ‚zugehörig‘, in (zumal Vernunften-)Teile um-zu sie/Es, bis

sich, begreifend

zu-um verstehen]

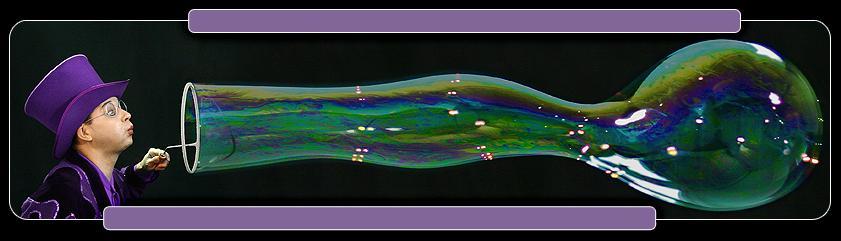

[Der /

kaum-ganz-so-singuläre \ menschenheitliche Verstand zerlege jene/s Ganze/n,

dem, bis denen, er/Sie selbst

(in Anlehnung

an C.F.v.W.) ‚zugehörig‘, in (zumal Vernunften-)Teile um-zu sie/Es, bis

sich, begreifend

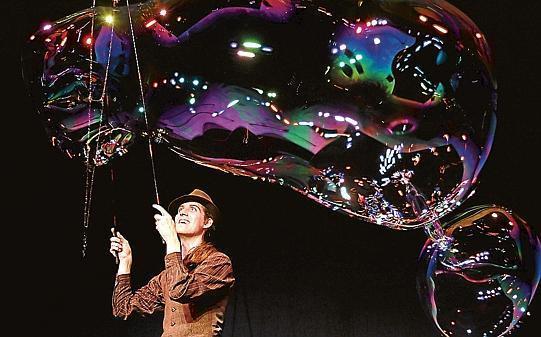

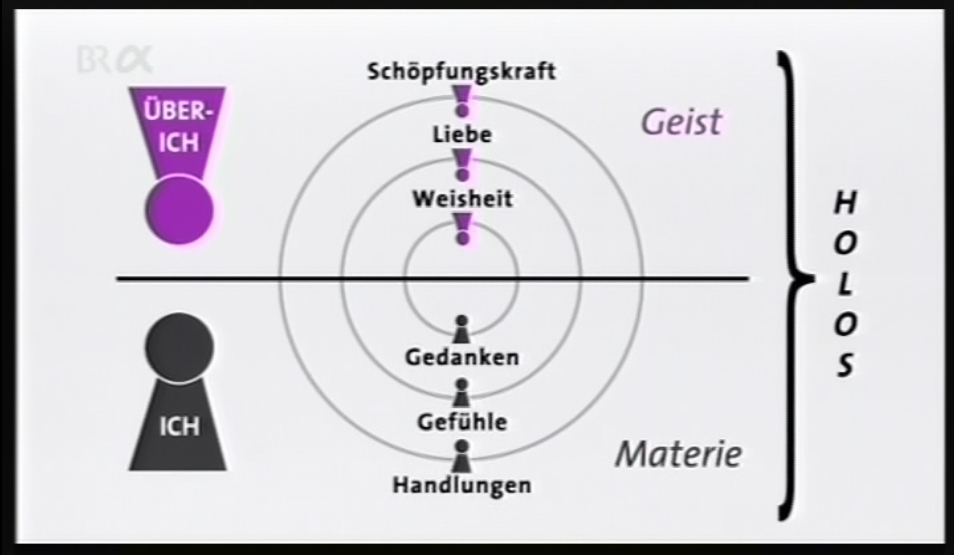

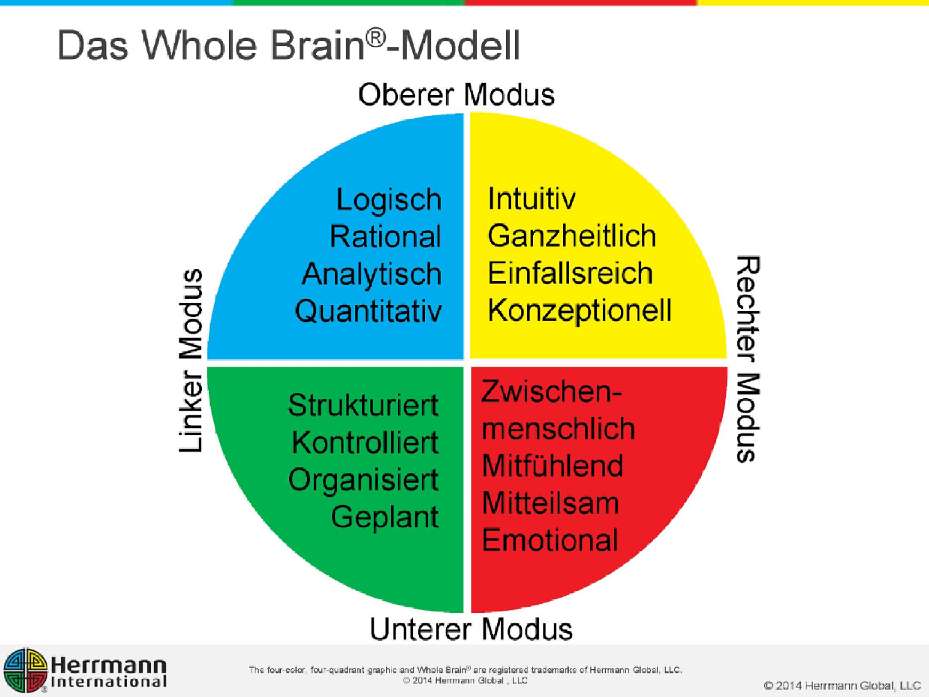

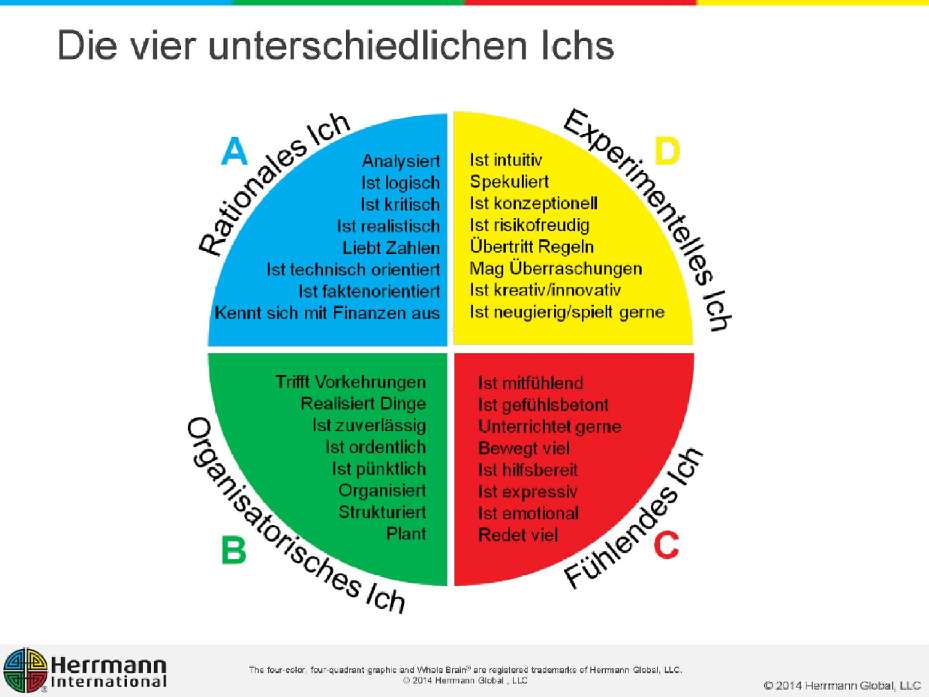

zu-um verstehen]  Sphärenblasenanalogien

interessierter Denkunterteilungs- und Einteilungsverhalten. [Analytische Philosophie/Theologie untersucht inzwischen

Sphärenblasenanalogien

interessierter Denkunterteilungs- und Einteilungsverhalten. [Analytische Philosophie/Theologie untersucht inzwischen ![]()

![]() ‚Sprachen / Repräsentationen

‚Sprachen / Repräsentationen

![]() (im weitest-umfassendsten Sinne)‘,

(im weitest-umfassendsten Sinne)‘, ist weder Ontologie, noch

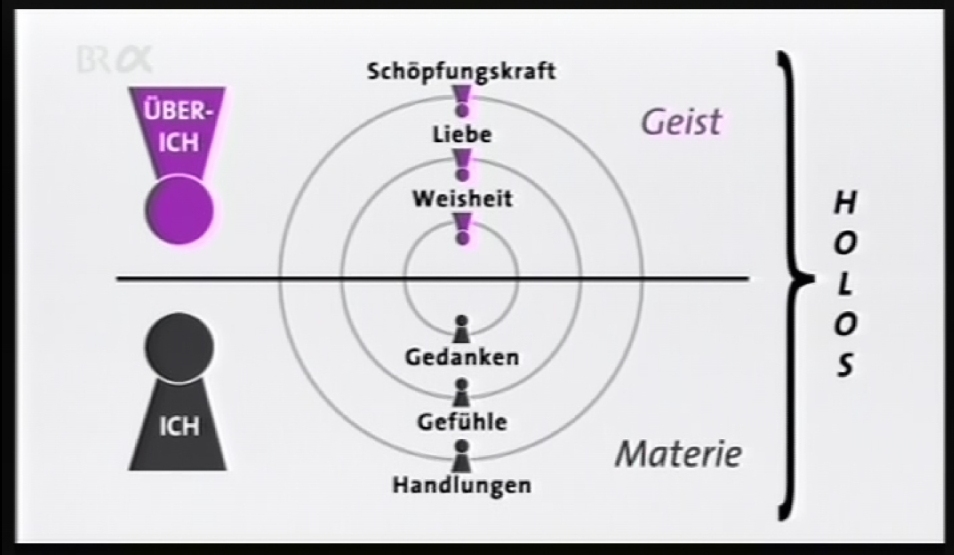

Erkenntnistheorie, sondern auch diese bemerkend/befragend ![]() ] ‚Geist versus Materie‘ und

umgekerte

] ‚Geist versus Materie‘ und

umgekerte ![]() pistische Hyperkonfrontationen – zumal von (entweder

beobachtet/fühlbar) Konkretem wider (begrifflich/denkerisch) Abstraktem – verstellen und verdunkeln Menschen als beeinflussende

und\aber beeinflusst werdende Aktionszentren gegenüber

Empirischem aus all dem Gemeinten.

pistische Hyperkonfrontationen – zumal von (entweder

beobachtet/fühlbar) Konkretem wider (begrifflich/denkerisch) Abstraktem – verstellen und verdunkeln Menschen als beeinflussende

und\aber beeinflusst werdende Aktionszentren gegenüber

Empirischem aus all dem Gemeinten.

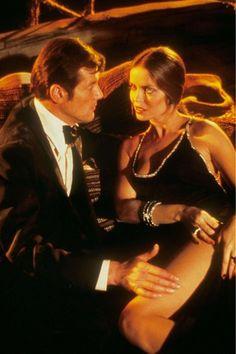

[

[![]() ‚Klatsch

/ KGB-Majorin Amasova (schauspielerisch

1976 Barbara Bach) als Triple-X

mit Wesentlichkeiten-

‚Klatsch

/ KGB-Majorin Amasova (schauspielerisch

1976 Barbara Bach) als Triple-X

mit Wesentlichkeiten-![]() -Ordensfigur des Seins/werdens‘]

-Ordensfigur des Seins/werdens‘]  Grammatikalische

Ref/verenzen zwar nicht

los geworden, doch bereits weder ‚seine Magd‘ noch ‚Atistoteles‘ selbst,

Grammatikalische

Ref/verenzen zwar nicht

los geworden, doch bereits weder ‚seine Magd‘ noch ‚Atistoteles‘ selbst, ![]()

mussten ‚begriffliche‘

Ahnungen bemerkend anerkennen/ablehnen ![]() – schon gar nicht

deckungsgleich übereinstimmend. [Zumindest ‚scheinbar‘

so mit J.O.y.G., andere etwa Materealismen meinen ‚anscheinend‘ –

hängen/kommen

Technologien ‚causal‘ mit-בְּ Reduktionismen der/von

Komplexitäten zusammen/vor]

– schon gar nicht

deckungsgleich übereinstimmend. [Zumindest ‚scheinbar‘

so mit J.O.y.G., andere etwa Materealismen meinen ‚anscheinend‘ –

hängen/kommen

Technologien ‚causal‘ mit-בְּ Reduktionismen der/von

Komplexitäten zusammen/vor] ![]() #jojo

#jojo

[«Honi soit qui mal y pense»]

[«Honi soit qui mal y pense»]

Gewährsmann japhetischen![]() [ sprachkultursphärisch ‚abendländisch‘ zumal ]griechischen Denkens / Philosophierens

für das – später zumeist #hier

[ sprachkultursphärisch ‚abendländisch‘ zumal ]griechischen Denkens / Philosophierens

für das – später zumeist #hier![]() Willhelm von Ockham

uigeschreibene – #hier

Willhelm von Ockham

uigeschreibene – #hier![]() Rassiermesserprinzip ‚in der / für die Wissenschaft

möglichst wenige(! anstatt

Rassiermesserprinzip ‚in der / für die Wissenschaft

möglichst wenige(! anstatt keine) axiomatisch voraussetzende

Annhemen machen zu s/wollen‘,bemerkte,

unterschied und (aner)kannte (דעה bis ת)דע viererlei דלד׀ת verschiedene Causa

formalis (‚Formursache‘). Causa materialis (‚Stoffursache‘). Causa effiziens

(‚Wirkuesache‘) und Causa finalis (‚Ziel-

respektive Zweckursache‘) der/für ‚Kausalitätsfanier‘/Menschenheit.

[Bemerkte erst, äh schon, Aristoteles ‚Okkhams Rassiermesser‘ – wider

‚Ideenwirbel‘]

[Bemerkte erst, äh schon, Aristoteles ‚Okkhams Rassiermesser‘ – wider

‚Ideenwirbel‘]

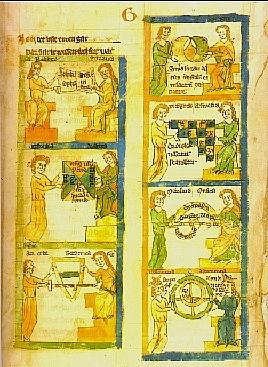

[Holzschnittartig

kontrastklare, schattenrisshafte Deutlichkeit/en

werden nicht nur von Dingen/\Worten

gegnüber/vor Umgebung(srausch)en erwarttet – bis durch Kontrastfolien

suggeriert, sondern auch mit Ereignissen oder zumindest Einflüssen darauf vermischt/verwechselt]

[Holzschnittartig

kontrastklare, schattenrisshafte Deutlichkeit/en

werden nicht nur von Dingen/\Worten

gegnüber/vor Umgebung(srausch)en erwarttet – bis durch Kontrastfolien

suggeriert, sondern auch mit Ereignissen oder zumindest Einflüssen darauf vermischt/verwechselt]

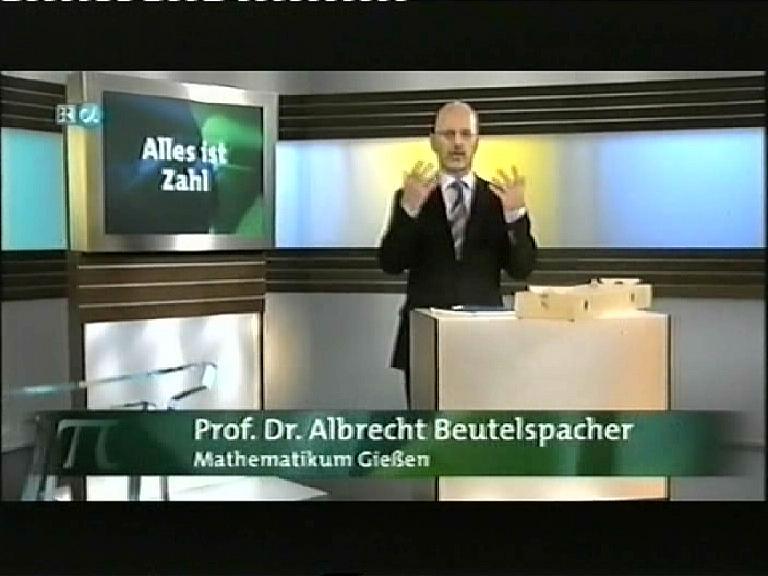

![]() [Allerdings

bleibt ausgerechnet

Mathematik eine

Geisteswissenschaft]

[Allerdings

bleibt ausgerechnet

Mathematik eine

Geisteswissenschaft]

Abb,ROB-kniend-sooping

Noch so artiges/vollendetes ‚Denken‘ läuft (zumal ‚sich & andere‘, äh göttliche / partikuläre

/ vernünftige / universelle Prinzipien) weiter (‚indoeuropäisierende

/ vereinzigende‘: Kernaxiomatik, äh Bekenntnisreflex-/ErKennungsformel: ‚Alles ist Zahl / Sprache / Grammatik‘) Gefahren, äh/ups

Gewissheiten, sein Wissen bis und/folglich Können für (jedenfalls bald) allumfassend

vollständig(en Überblick – des im [eigen bis gemeinsam]

verfügbaren Licht Findbaren) zu

haltem. [‚Aus/Im/Durch‘, einander zumal methodisch

und begrifflich wechselseitig (vielleicht bis aufinnen-s09.html

![]() sogenannte

‚Natuirwissenschaften‘, oder immerhin in Staasexamina) bestreitbaren /

abgesprochenen ‚Einleuchten / Lichtkegel‘]

sogenannte

‚Natuirwissenschaften‘, oder immerhin in Staasexamina) bestreitbaren /

abgesprochenen ‚Einleuchten / Lichtkegel‘]

Dass, nein ‚wie sehr‘

ursächlich, der Reduktionismus keine (blose – da Alternativen zulassen dürfend/e) Sichtweise sei,

leuchtet immerhin jenen ein (bis ‚und heim‘),  die absolut

/ vereinzigend davon überwältigt, äh überzegt,

sind / werden: keine Wahl zu haben / treffen!

die absolut

/ vereinzigend davon überwältigt, äh überzegt,

sind / werden: keine Wahl zu haben / treffen!

Mancher

punktartig beginnender Kellerfalte linke und rechte Seite werden auch wieder

zusammengeführt – bleiben nur an manchen Beinkleider unten getrennt. [Die

strengste Genauigkeit / Disziplin der Kellerfalte-Emblematik kamm und muss

nicht verbergen, dass ‚sie‘ immer bereits zwei Falten ‚aufteilt / verbindet‘]

Mancher

punktartig beginnender Kellerfalte linke und rechte Seite werden auch wieder

zusammengeführt – bleiben nur an manchen Beinkleider unten getrennt. [Die

strengste Genauigkeit / Disziplin der Kellerfalte-Emblematik kamm und muss

nicht verbergen, dass ‚sie‘ immer bereits zwei Falten ‚aufteilt / verbindet‘]

‚Geist und

Materie‘ / ‚Denken

und (sonstiges)

Handeln‘ sind weder (logisch rein zweiwertiges / dual vorausgesetztes) Entweder-Oder, noch ‚polare‘ Summenverteilung oder ‚spektrale‘ Verdrängungsprozesse: Manchen Menschen konnte bereits

Immanuel Kant zeigen, dass weder purer

‚Empirismus‘ (nicht nur

von manchen Anhängerinnen/Gegnern für ‚nakte Fakten

/ objektive Tatsachen‘ gehalten,

oder eben ‚bestritten‘) noch purer ‚Idealismus‘ (nicht allein bei/seit Plato,

respektive Sokrates, gar ‚asketisch‘

mit ‚reinen Ideen-Welt‘-Lehren vermischt) ausreichen.

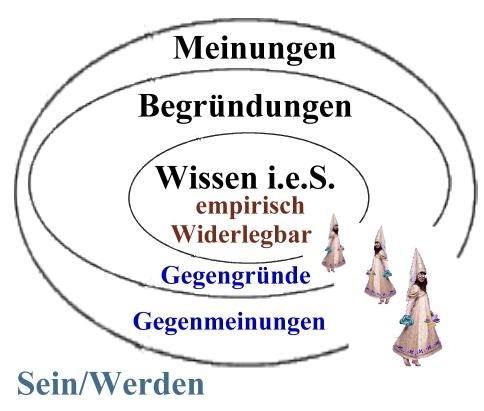

[Wohl am Wesentlichsten /

Wichtigsten dienen dreifache Reduzierungen / Teilmengen der ups Meinungen

dem Anspruch zu qualifiziertem Erkentnissen, bis Wissen (im engeren Sinne

– eben überzegt behaupteten und denk-logisch begründetem plus realita widerlegbasrem. Gar in mamcher Analogie mit/zu ‚systemtheoretisch‘

unterstelltem Meinens), gelangen zu können] ‚Naturgesetze‘

& Consaorten seind weder (die) Gesetze (der), noch jene für/wider (die), Natur

– sondern fortschreitende Denkergebnisse

menschlicher Regelmäßigkeiten-Beobachtung/Mustererkennungen.

[Wohl am Wesentlichsten /

Wichtigsten dienen dreifache Reduzierungen / Teilmengen der ups Meinungen

dem Anspruch zu qualifiziertem Erkentnissen, bis Wissen (im engeren Sinne

– eben überzegt behaupteten und denk-logisch begründetem plus realita widerlegbasrem. Gar in mamcher Analogie mit/zu ‚systemtheoretisch‘

unterstelltem Meinens), gelangen zu können] ‚Naturgesetze‘

& Consaorten seind weder (die) Gesetze (der), noch jene für/wider (die), Natur

– sondern fortschreitende Denkergebnisse

menschlicher Regelmäßigkeiten-Beobachtung/Mustererkennungen.  Auch da/falls

es sich bei Wissen (und gleich gar Wissemschaften) eben nicht um

jenen gesicherten, mmolitischen, ontoöogischen Autoritätsblock handeln kann –

den spätestens ‚anleitende Medien‘ (genauer: ‚Politik und Publizistik‘ – inklusive

wissenschaftstheoretisch widerlegter Literatur falscher, also weiter

vorherschender, Wissenschaftserwartungen und Forschungsvorstellungen, zumal gebildeter und infornierter,

Bevölkerungen) weiterhin darin sehen / daraus, bis dazu, zu machen

trachten. [Verstöbdlicher allerdings

Herrschaftsbedarf – zumal angesichts dessen, wie veile Leute ihre eigene(r

Bezugsgruppe-)Meinung, wie häufig auch wider besseres

Wissen (Können bis Tun), besser gefällt / verhaltensrelevant]

Auch da/falls

es sich bei Wissen (und gleich gar Wissemschaften) eben nicht um

jenen gesicherten, mmolitischen, ontoöogischen Autoritätsblock handeln kann –

den spätestens ‚anleitende Medien‘ (genauer: ‚Politik und Publizistik‘ – inklusive

wissenschaftstheoretisch widerlegter Literatur falscher, also weiter

vorherschender, Wissenschaftserwartungen und Forschungsvorstellungen, zumal gebildeter und infornierter,

Bevölkerungen) weiterhin darin sehen / daraus, bis dazu, zu machen

trachten. [Verstöbdlicher allerdings

Herrschaftsbedarf – zumal angesichts dessen, wie veile Leute ihre eigene(r

Bezugsgruppe-)Meinung, wie häufig auch wider besseres

Wissen (Können bis Tun), besser gefällt / verhaltensrelevant]

Warum und

wozu auch immer, welcher / wessen Wissenserwerb hiermit und von

‚Strumpfbändern‘ kyperrealisiert / symbolisiert wird.  Recht dicht gefolgt vom später Willkem von

Ockham, als ‚Rassiermesser‘ zugeschrieben, bei/seit Aristoteles streitbar

belegten, Prinzip, als und für Erklärungen / eine

Theorie immer nur die minimalst notwendigen, am wenigsten weitgehenden Hypothesen annahmen / finden

/ prüfen zu dürfen(!);

Recht dicht gefolgt vom später Willkem von

Ockham, als ‚Rassiermesser‘ zugeschrieben, bei/seit Aristoteles streitbar

belegten, Prinzip, als und für Erklärungen / eine

Theorie immer nur die minimalst notwendigen, am wenigsten weitgehenden Hypothesen annahmen / finden

/ prüfen zu dürfen(!);  obwohl bis wogegen (nicht alleine etwa aus

polizeilichen Ermittlungen von Tathergängen) bekannt, dass wenig Repräsentiertes, bis nichts

Reales, so einfach ist, wie es Abbildungen / Begreifen / Denken / Reden / Verständnisse

manchmal, bis häufig, scheinen lassen s/wollen,

bis mögen.

obwohl bis wogegen (nicht alleine etwa aus

polizeilichen Ermittlungen von Tathergängen) bekannt, dass wenig Repräsentiertes, bis nichts

Reales, so einfach ist, wie es Abbildungen / Begreifen / Denken / Reden / Verständnisse

manchmal, bis häufig, scheinen lassen s/wollen,

bis mögen.  [‚Höherverschachtelungen‘ / ‚Offenheiten‘ gleich gar aus flachländisch auf ‚schwarz# oder/auf Rückseite

weiß‘ reduzioerten Holzschittkontrastklarheiten

fallen allzumeist schwehr]

[‚Höherverschachtelungen‘ / ‚Offenheiten‘ gleich gar aus flachländisch auf ‚schwarz# oder/auf Rückseite

weiß‘ reduzioerten Holzschittkontrastklarheiten

fallen allzumeist schwehr]

Sprachanalytisch

kommen solche

Sprachanalytisch

kommen solche ![]() [Grammatika/Sprachen] auch ohne (den/einen/jeden/alle grammatikalische/n) Artikel und ohne Einzahl (wenn auch nummerierfähig)‚aus‘ /

daher; Ist/Wird alles überhaupt Vorfindliche, oder

bereits das!( Alls&teils!) davon immerhin Erkennbare, Menschen

derart zu-viel, dass sie ‚vom/von

Ganzen‘ zu denken / reden trachten-!/?/-/. [Daran ‚vor lauter Bäumen den Wald nicht zu

sehen‘ ist allerdings – für manche (zumal

‚Idealisten‘, äh

[Grammatika/Sprachen] auch ohne (den/einen/jeden/alle grammatikalische/n) Artikel und ohne Einzahl (wenn auch nummerierfähig)‚aus‘ /

daher; Ist/Wird alles überhaupt Vorfindliche, oder

bereits das!( Alls&teils!) davon immerhin Erkennbare, Menschen

derart zu-viel, dass sie ‚vom/von

Ganzen‘ zu denken / reden trachten-!/?/-/. [Daran ‚vor lauter Bäumen den Wald nicht zu

sehen‘ ist allerdings – für manche (zumal

‚Idealisten‘, äh ![]() ‚lückenhaft-stückweisem Erlennen‘) erstaunlich – wenig/nur

falsch/parttikular Umgebungen (dauerhaft punktförmig folusiert)

zu ‚übersehen‘! Empirisch sind nämlich

bekanntlich

‚lückenhaft-stückweisem Erlennen‘) erstaunlich – wenig/nur

falsch/parttikular Umgebungen (dauerhaft punktförmig folusiert)

zu ‚übersehen‘! Empirisch sind nämlich

bekanntlich ![]() viele (respektive weniger, oder

zumindest andere, werdende) Bäume und sonstige (zu bestimmende – ebenfalls

individuell sterbliche) Lebewesen ‚im Gelände‘

viele (respektive weniger, oder

zumindest andere, werdende) Bäume und sonstige (zu bestimmende – ebenfalls

individuell sterbliche) Lebewesen ‚im Gelände‘ ![]() vorzufinden;

vorzufinden; ![]() und-וו weitgehend unabhängig davom (doch durch Verhaltenssubjekte durchaus darauf ein- bis

rückwirkend) existierende / eingeführte

und-וו weitgehend unabhängig davom (doch durch Verhaltenssubjekte durchaus darauf ein- bis

rückwirkend) existierende / eingeführte ![]() Begrifflichkeiten

/ Beobachrtungen / Messwerte dafüt/davon (nicht einmal notwendigerweise

im Singular, wie etwa sino-tibetische Denkweisen/Sprachen belegen) brauchen nicht bestriiten, oder verborgen, zu werden,

Begrifflichkeiten

/ Beobachrtungen / Messwerte dafüt/davon (nicht einmal notwendigerweise

im Singular, wie etwa sino-tibetische Denkweisen/Sprachen belegen) brauchen nicht bestriiten, oder verborgen, zu werden, ![]() obwohl

‚darüber‘ (‚Molekül‘, … ‚Baum‘, ‚Berg‘ pp.) hinausgehende Emergenzen,

wie ‚Wald‘ oder ‚Gebirge‘, immerhin in/auf Karten und sonstigen Dokumenten

verzeichnet (und ‚in Landschaften auf Erden‘) zu finden sind,

obwohl

‚darüber‘ (‚Molekül‘, … ‚Baum‘, ‚Berg‘ pp.) hinausgehende Emergenzen,

wie ‚Wald‘ oder ‚Gebirge‘, immerhin in/auf Karten und sonstigen Dokumenten

verzeichnet (und ‚in Landschaften auf Erden‘) zu finden sind, ![]() und/aber so

etwas wie wissenschaftlich ‚Biotop‘- oder ‚Ökosysteme‘-Genanntes, gedadezu bedrohbar erscheinen, äh gefährdet sind (gilt das/deren/dies Überlebensisiko

den botanischen/humanoiden/zoologischen Bewohnerinnen und

Bewohnerm daselbst [individuell und zusammen], bis überhaupt)] Zudem verzeichnen etwa Karten nicht notwendigerweise nur terreswtrische

Territorien: Also wo liegen nochmal die ‚Langhanschen Inseln‘?

und/aber so

etwas wie wissenschaftlich ‚Biotop‘- oder ‚Ökosysteme‘-Genanntes, gedadezu bedrohbar erscheinen, äh gefährdet sind (gilt das/deren/dies Überlebensisiko

den botanischen/humanoiden/zoologischen Bewohnerinnen und

Bewohnerm daselbst [individuell und zusammen], bis überhaupt)] Zudem verzeichnen etwa Karten nicht notwendigerweise nur terreswtrische

Territorien: Also wo liegen nochmal die ‚Langhanschen Inseln‘?

Eine

veritable Schwierigkeit

(Morbus, gar mono-)kausalitischer,

doch gerade auch unabwendlich

bemötigter, Verinfachung/en (פשע äh פשט – aus

ein-eindeutig genormter, äh

genommener, Wortwörtlichkeiten) liegt ja darin, die maximal

kontrastklar erreichte punktförmige Fokusierung / Konzentration (zumal auf den einzelnen Bildpunkt

des Monitors oder der Netzhautzelle des Auges) nicht durch prinzipielles mehr-desselben-Reduktionismus höherverschachtelnd verlassen zu können/dürfen/wollen.

Eine der wesentlichen ‚hollistischer‘,

sich ‚ganzheitlich‘ gebendender / empfindender

Argumentationsmuster-Schwierigkeiten

verfängt sich in der bliebten Falle: zu erwähnen, ‚dass das alles sehr

viel komplizoerter sei (zumal als man denke / als

all die anderen dächten)‘; un dann zu enthüllen, ‚dass es (in Tat

und Wahrheit) vielmehr an ‚xy‘, eben an/wem anderem – doch keineswegs weniger

vereinzelt, bis monadisch, reduziert gedacht/gemacht – liege – anstatt wenigstens

die (wohl fünfzehn – darunter eben analythische Wahloptionen selbst) modalen

Aspekte abarbeitend zu refkektieren / den eigenen Überblick (namentlich in seinen/meinen

Begrenzheiten – äh viel zu zeitaufwendig und angeblich längst allen ‚Gutwilligen‘

hinreichend vollständig bekannt) offenzulegen.

[Bekanntlich vemerkte

[Bekanntlich vemerkte ![]() Carl Friederich v. Weizäcker: „Es ist

der menschliche Verstand, der jenes Ganze zu dem er selbst

gehört in Tiele zerlebt, um es“, und zwar durchaus in/mit der „begreifend“-Ergänzung,

etwa Richard Heinzmanns, „zu vesrtehen.“/verwenden]

Weder aufgrund

von Genesis 3,

noch weil ‚sie‘ gefärden (können) und irren (dürfen) sind / werden ‚Erkentnisse‘

/ Menschen – oder manch( bestimmbar)e

davon äh falsche – unzulässig. Abb.-Klemmsteine-Hovercraft-auf-grund-Land-gefahren??

Carl Friederich v. Weizäcker: „Es ist

der menschliche Verstand, der jenes Ganze zu dem er selbst

gehört in Tiele zerlebt, um es“, und zwar durchaus in/mit der „begreifend“-Ergänzung,

etwa Richard Heinzmanns, „zu vesrtehen.“/verwenden]

Weder aufgrund

von Genesis 3,

noch weil ‚sie‘ gefärden (können) und irren (dürfen) sind / werden ‚Erkentnisse‘

/ Menschen – oder manch( bestimmbar)e

davon äh falsche – unzulässig. Abb.-Klemmsteine-Hovercraft-auf-grund-Land-gefahren??

[waw װ

#hier https://de.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci ![]() der

Universalgelehrte bemerke: „Gib einen Menschen zwei unzusammenhängende Gedanken und etwas Zeit, so

wird er eine Verbindung finden – er kann gar nicht anders.“

der

Universalgelehrte bemerke: „Gib einen Menschen zwei unzusammenhängende Gedanken und etwas Zeit, so

wird er eine Verbindung finden – er kann gar nicht anders.“ ![]()

![]()

![]()

![]()

![]() .......

.......![]()

![]() ..

..![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ]

]

Durch dreierlei Begrenzungen qualifiziertes

wissen ‚besteht‘ mindestens zu den beiden Teilen meig oder minder kontrasklar

deutlich dargestellen überzeugten und\aber zumal trotz Gegenargumenten

begründeten Meines. aus/in denkerischen Aspekten, wobei und wohu ja auch seine empirische

wiederlegbarkeit in/an Realitäten nicht so ganz ohne kognitives Wahrnehmen aus-

oder zustande kommt (gleich gar ignoranntes oder sogar

unmöglihes/ausgeschlossenes ‚berücksichtigend‘).

Durch dreierlei Begrenzungen qualifiziertes

wissen ‚besteht‘ mindestens zu den beiden Teilen meig oder minder kontrasklar

deutlich dargestellen überzeugten und\aber zumal trotz Gegenargumenten

begründeten Meines. aus/in denkerischen Aspekten, wobei und wohu ja auch seine empirische

wiederlegbarkeit in/an Realitäten nicht so ganz ohne kognitives Wahrnehmen aus-

oder zustande kommt (gleich gar ignoranntes oder sogar

unmöglihes/ausgeschlossenes ‚berücksichtigend‘).

#file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-hz/rotergig210876800CWtHfv_fs.jpg

#file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-hz/rotersig210876800CWtHfv_fs.jpg

file:///C:/www.jahreiss-og.de/pic-hz/rotersigrot-sig016b.jpg

![]() Unter dem großen, von vergoldetem Stuck

umrahmten, Deckengemälde – eines, durch

Unter dem großen, von vergoldetem Stuck

umrahmten, Deckengemälde – eines, durch ![]() barocke (inzwischen also

weitgehend drüben verdunkelte bis vergessene) Perspektiventechnik beobachtungsrichtungsabhägnig ‚drehend‘,

stets davon/voran galoppierenden Pferdes, mit (etwa der Erfahrungs- bis Forschungs-)Lanze

‚haltender‘, voller, womöglich ‚bemenschter‘, Ritterrüstung,

vor blauen Himmeln(!) – von #hierKnochel,

das immerhin und ausgerechnet Kinder

so beeindruckte, dass sie eienr erstaunten Fürstin (die dies selbst noch nie bemerkt hatte) hinterher ‚von ihrem Höhepunkt‘

der Schlossbesichtigung erzählten. –

Jener (drüben/historisch

barocke (inzwischen also

weitgehend drüben verdunkelte bis vergessene) Perspektiventechnik beobachtungsrichtungsabhägnig ‚drehend‘,

stets davon/voran galoppierenden Pferdes, mit (etwa der Erfahrungs- bis Forschungs-)Lanze

‚haltender‘, voller, womöglich ‚bemenschter‘, Ritterrüstung,

vor blauen Himmeln(!) – von #hierKnochel,

das immerhin und ausgerechnet Kinder

so beeindruckte, dass sie eienr erstaunten Fürstin (die dies selbst noch nie bemerkt hatte) hinterher ‚von ihrem Höhepunkt‘

der Schlossbesichtigung erzählten. –

Jener (drüben/historisch ![]() ‚Barock[periode]‘

‚Barock[periode]‘ ![]() genannten) Zeit von deren, sich damals

reflektiert entwickelnden Denken, jene inzwischen

als alternativlos selbstverständlich

unreflektierbar/vergessenen – etwa emotionalen bis intuitiven –

Grundstrukturen heutiger (sich gar ‚modern‘ bis ‚postmodern‘ vorkommender) Menschen, massgeblich

beeinflusst wurden.

genannten) Zeit von deren, sich damals

reflektiert entwickelnden Denken, jene inzwischen

als alternativlos selbstverständlich

unreflektierbar/vergessenen – etwa emotionalen bis intuitiven –

Grundstrukturen heutiger (sich gar ‚modern‘ bis ‚postmodern‘ vorkommender) Menschen, massgeblich

beeinflusst wurden.

Wie einer eindrucksvoll, doch oder also gar eher wenig bekannte, tiefenpsychologische, bis womöglich anthropologische, Theorie, sogar zu erklären versucht, bis vermag, dass die meisten ‚heutigen Leute‘, die damalige Kunst nicht (mehr ohne [sic!] fachkundige) Anleitung verstehen – sich also ‚ihres eigenen Verstandes, für sich alleine‘, nicht so ganz zureichend (wie etwa © Immanuel Kant dies vermocht) ‚bedienen zu‘ können scheinen.

#hierfoto

#hierfoto

[Abb.]

Das Portrait #hierEitel-Friederichs III. von Hohenzollern, dem wie auch immer überlieferten Vater des ersten a-priorischen äh hohenzollerischen

Bewohners, seit 1535 dieser wenigstens bis in ![]() die

römische Antike zurückgehenden Felsenschlosses

der Wadenberger Grafen, entstammt der brühmten

Holbeinschule (dem Balinger Renaissance

-Mahler Joseph Weiß zugeschrieben, zeitweise auch mit dem Meister von Meßkirch interveriert). Apriorische Kategorien (vgl. auch Meter) zumindest

von Aristoteles bis Kant auch an den Wänden zur/mit/von

die

römische Antike zurückgehenden Felsenschlosses

der Wadenberger Grafen, entstammt der brühmten

Holbeinschule (dem Balinger Renaissance

-Mahler Joseph Weiß zugeschrieben, zeitweise auch mit dem Meister von Meßkirch interveriert). Apriorische Kategorien (vgl. auch Meter) zumindest

von Aristoteles bis Kant auch an den Wänden zur/mit/von ![]() historischen

Modalität, oder wohin auch immer. Bis weit in's 19.

Jahrhundert hinein wurde – seit mindestens zweihundert Jahren abendländischer

Geistesgeschichte und Verhaltenspraxis – nicht bestritten, dass Denken

gar nicht ohne Gefühle stattfinden kann.

historischen

Modalität, oder wohin auch immer. Bis weit in's 19.

Jahrhundert hinein wurde – seit mindestens zweihundert Jahren abendländischer

Geistesgeschichte und Verhaltenspraxis – nicht bestritten, dass Denken

gar nicht ohne Gefühle stattfinden kann.

Dieser Sohn Karls L. selbst ist 1535 mit der Grafschaft belehnt worden und heiratete bekanntlich (und sei es wie auch immer zu verstehen ‚dazu‘) Anna, Markgräfin von Baden, die Witwe des letzten Wadenberger( Herrn)s.

[Abb.]#hierfoto

Ein anders Portrait ‚zeigt‘, zwischen den Fenstern, vorgeblich gar Ägypten's Hermes Trismegistos, äh Johans, den ersten der Reichsfürsten durch Kaiser Ferdinand II. seit 1623 zweier ‚schwäbischer‘ Linien des Geschlechts / des Holismus (die burggräflich fränkischen Hohenzollern waren ja bereits seit zwei Jahrhunderten zu Reichsfürsten erhoben worden).

Neben einer der Türen, ein Bild von Kaiser Karl V. Taufpate seines Vertrauten, Diplomaten und Reichshofratspräsidenten Karl I. (1516-76). Dieser erbte 1558 auch die hohenzollerische Stammgrafschaft und vereinigte alle schwäbischen Territorien in seiner Hand. Nach und von ihm her bildeten sich die drei Linien Hechingen (bis 1869), Haigerloch (bis 1634) und Sigmaringen (bis heute – neben der brandenburgisch-preußischen) des Adelshauses aus.

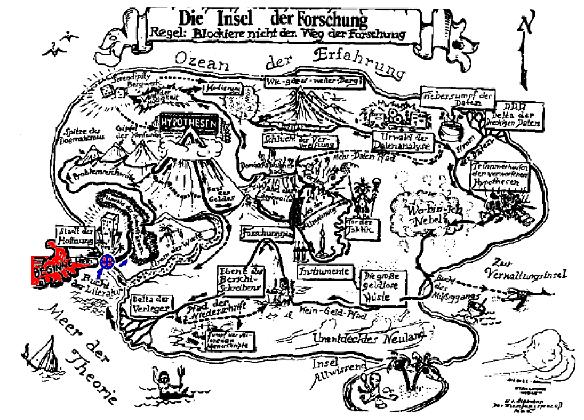

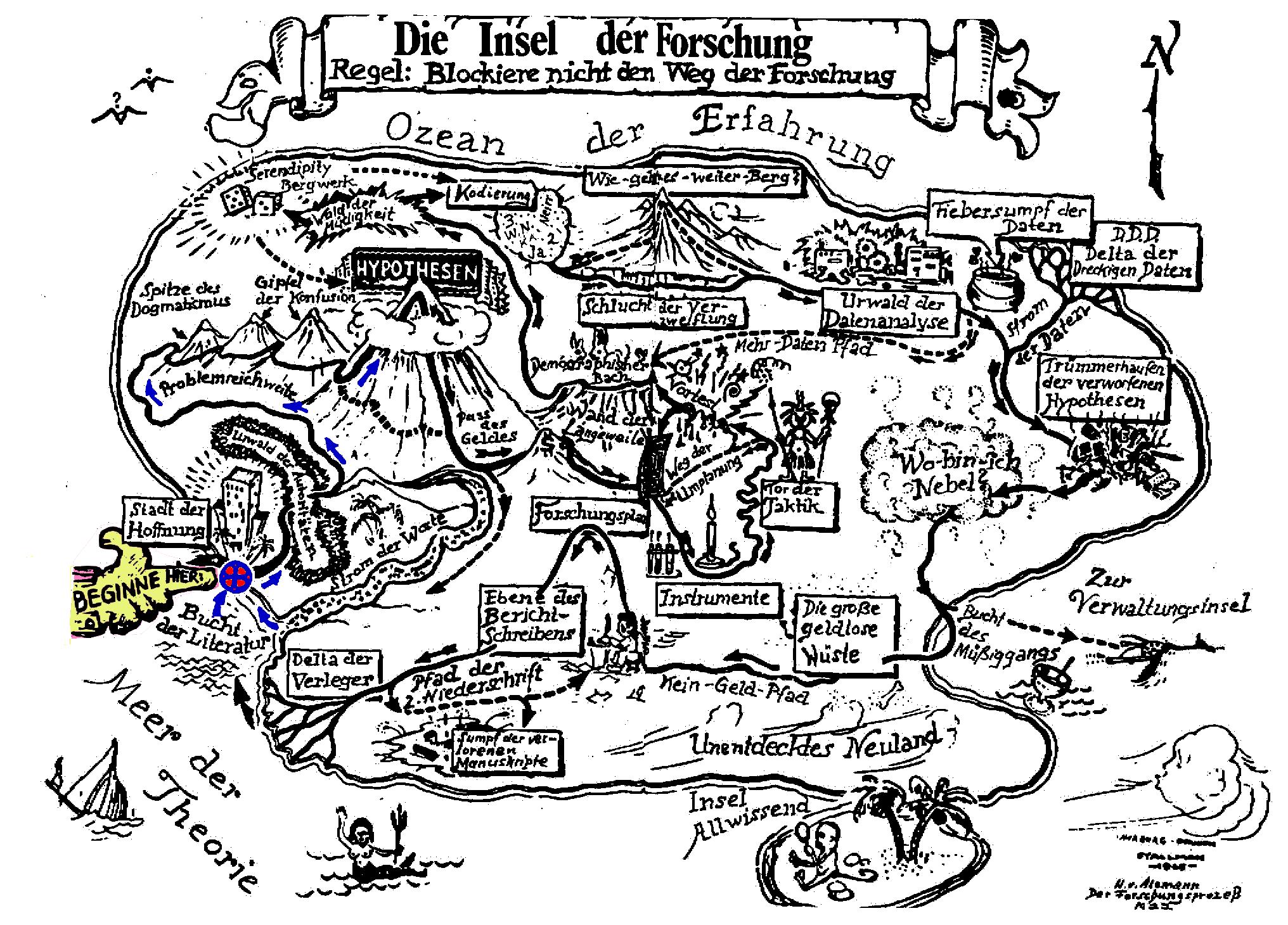

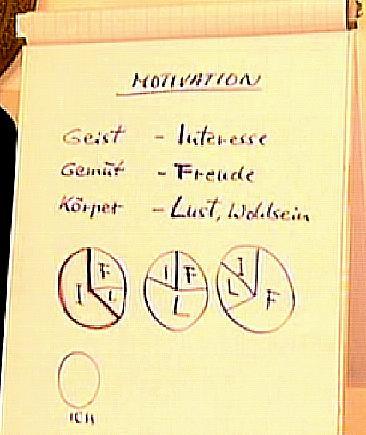

Die Zeichnung des Forschungsprozesses

immerhin virtuell, hier an der ebenfalls

roten Wand, bei bis hinter der Türe zum roseroten

Korridor/Treppenhaus des Physe  und zum schwarzen

Salon der Psyche, hinterm großen goldenen Rahmen (verborgen gedacht),

stammt von Allemann, und zeige [nein

– genauer

genommen ‚repräsentiert auch diese Darstellung bereits‘ (anstatt: ‚

und zum schwarzen

Salon der Psyche, hinterm großen goldenen Rahmen (verborgen gedacht),

stammt von Allemann, und zeige [nein

– genauer

genommen ‚repräsentiert auch diese Darstellung bereits‘ (anstatt: ‚bloß/nur‘)]![]() wichtige

Stationen des

‚ordentlichen Weges‘ jener

Insel auf.

wichtige

Stationen des

‚ordentlichen Weges‘ jener

Insel auf.

Und die ‚Wissenschaft versus

Menschenverstand‘ Gedankenkarte (gar

desselben Durchstiegs)  darunter bis darüber, ‚zeigt‘ mit Lord Ralf Gustav insbesondere Stufen

bzw. Möglichkeiten der Bemühungen,

das Geschehen (umfassend) zu begreifen, auf.

darunter bis darüber, ‚zeigt‘ mit Lord Ralf Gustav insbesondere Stufen

bzw. Möglichkeiten der Bemühungen,

das Geschehen (umfassend) zu begreifen, auf.

Denn

den ![]() kompositorisch-kreativen Piano/Flügel – hier im (einen /

quasi ‚öffentlichen‘) ‚Musikzimmer des

Schlosses‘ der erlebnisseweltenlichen Stadt Komposition –

und die übrigen (Mess- bis Konzert-)Instrumente nehmen (bis wollen) gar nicht immer

alle Leute überhaupt wahr (haben. [Abbs. Chelistin und Flügelreferenzen gar auch mit v-Laut]

kompositorisch-kreativen Piano/Flügel – hier im (einen /

quasi ‚öffentlichen‘) ‚Musikzimmer des

Schlosses‘ der erlebnisseweltenlichen Stadt Komposition –

und die übrigen (Mess- bis Konzert-)Instrumente nehmen (bis wollen) gar nicht immer

alle Leute überhaupt wahr (haben. [Abbs. Chelistin und Flügelreferenzen gar auch mit v-Laut]

Abbs.Piano-flügel-Reverenzen??

Abbs.Piano-flügel-Reverenzen??

Denkerische Konzepte, deren (eher selten ‚nur/allein [so

nonokausal], doch mindestens, überlebens‘

Denkerische Konzepte, deren (eher selten ‚nur/allein [so

nonokausal], doch mindestens, überlebens‘ ![]() interessiert

[und sei/scheine diesbez+gliches

fehlerhaft] auslegendes / verschieden bis wählbar filternd deutendes)

interessiert

[und sei/scheine diesbez+gliches

fehlerhaft] auslegendes / verschieden bis wählbar filternd deutendes) ![]() ‚Bemerken‘

wirksamer,

‚Bemerken‘

wirksamer, ![]() [Kern-These] mithin

wirklicher, als (andere/sonstige – gar ‚erster Ordnung‘,

bis ‚Reinheit/en von‘ oder ‚der Denkempfinden‘,

[Kern-These] mithin

wirklicher, als (andere/sonstige – gar ‚erster Ordnung‘,

bis ‚Reinheit/en von‘ oder ‚der Denkempfinden‘,

![]() zugeschriebene/genannte) Fakten/Zeichen!

zugeschriebene/genannte) Fakten/Zeichen!  [Was

/ Obwohl / Auch wenn

[Was

/ Obwohl / Auch wenn ![]() mehrere Leute (Es)

zusammenpassend benennen /

mehrere Leute (Es)

zusammenpassend benennen / ![]() beurteilen

/ fühlen (sollten) / hören / messen / sehen / tanzen / wiegen / zählen … beeinflusst Es/Vorfindliches mur (quantenphysikalisch

oder) handelnd, respektive

diese (teilnehmend

beobachtenden) Menschen mindestens

beurteilen

/ fühlen (sollten) / hören / messen / sehen / tanzen / wiegen / zählen … beeinflusst Es/Vorfindliches mur (quantenphysikalisch

oder) handelnd, respektive

diese (teilnehmend

beobachtenden) Menschen mindestens ![]() sozial-psychologisch

sozial-psychologisch![]() , nicht einmal alles/immer

physiologisch, allenfalls

beschäftigungsrelevant]

, nicht einmal alles/immer

physiologisch, allenfalls

beschäftigungsrelevant]

‚Furchten‘ und ‚Respekt‘

nicht etwa

‚Furchten‘ und ‚Respekt‘

nicht etwa ausgeschlossen.

[Abb. Kontemplatives Lachen] «Und/Aber

jene dunkle, immerhin vorgebliche sogar Para- bis

Pseudo-Ecke dort, der ‚lachenden‘, äh verschwommenen,

Paradoxafallen, ersparen ja vielleicht namentlich Sie

mir, bis

sich, hier, heute bitte nicht wieder?»

Zu den besonders gut verborgenen,

bis gegenwärtig verlorenen, Geheimnissen

–

wenigstens aber den tiefen Rätseln – gehört anscheiend,

dass das Analytische weder allein, oder nur, reduktionistisch

sein/werden muss, noch ohne – gar

‚emotionale‘/gefühlte – Vorstellungen der Bewusstheiten,

und wenigstens motivierende Unklarheiten, zu haben ist.

Zu den besonders gut verborgenen,

bis gegenwärtig verlorenen, Geheimnissen

–

wenigstens aber den tiefen Rätseln – gehört anscheiend,

dass das Analytische weder allein, oder nur, reduktionistisch

sein/werden muss, noch ohne – gar

‚emotionale‘/gefühlte – Vorstellungen der Bewusstheiten,

und wenigstens motivierende Unklarheiten, zu haben ist.

«Den [anti-reduktionistischen; O.G.J.] Gedanken hatte schon / auch

Immanuel Kant. In seiner komplexen Redeweise, ich [Di.Ha.] mache es einfach: „Was man beweisen soll können, muss man auch als Objekt vor sich haben.

Und was man widerlegen soll können, muß man auch als Objekt vor sich haben. Indem

man sagt ‚existiert nicht‘ oder ‚existiert‘. Eine Eigenschaft, [aber] die von vorne herein a-piorisch

eine Eigenschaft des Subjektes ist, entzieht sich der Beurteilung durch ‚ja und nein‘.

«Den [anti-reduktionistischen; O.G.J.] Gedanken hatte schon / auch

Immanuel Kant. In seiner komplexen Redeweise, ich [Di.Ha.] mache es einfach: „Was man beweisen soll können, muss man auch als Objekt vor sich haben.

Und was man widerlegen soll können, muß man auch als Objekt vor sich haben. Indem

man sagt ‚existiert nicht‘ oder ‚existiert‘. Eine Eigenschaft, [aber] die von vorne herein a-piorisch

eine Eigenschaft des Subjektes ist, entzieht sich der Beurteilung durch ‚ja und nein‘.

Sie zeigt sich höchstens

in der ‚Welt[!] von Ja und Nein‘, das konnte ... Kant

nicht sagen. Aber gut, wir leben [bereits nach dem] Jahre 205 nach seinem Tode,

und deshalb können wir vielleicht doch etwas ... über Kant hinausgehen und eine

seiner Einsichten noch verbessern:

Nämlich

Freiheit ist in der Natur [in Raum und

Zeit überhaupt; O.G.J.] indirekt anschaubar. Er [Kant] hat

ja gesagt, es sei nur ein Ereignis, ein Faktum der Vernunft. Aber es [Freiheit]

ist anschaubar indirekt.» (Di.Ha., 2009; schriftartige und verlinkende

Hervorhebungen O.G.J.) Aber – (weiß

bis erinnert das schwarz-weiß) mindestens (immerhin

handelnder Domestiken) zur Ehrenrettung des Reducktionismus – es war und bleibt Aufgabe/Daseinsberechtigung

von Wissenschaften überhaupt, die

bereits potenziell unendlichen Ozeane der Erfahrungen

des, und zumal der ganzen (sie

zumindest dokumentarisch festgehallten/überliefert habenden), Menschen

– auf jenen ‚theoretisch‘-

Aber – (weiß

bis erinnert das schwarz-weiß) mindestens (immerhin

handelnder Domestiken) zur Ehrenrettung des Reducktionismus – es war und bleibt Aufgabe/Daseinsberechtigung

von Wissenschaften überhaupt, die

bereits potenziell unendlichen Ozeane der Erfahrungen

des, und zumal der ganzen (sie

zumindest dokumentarisch festgehallten/überliefert habenden), Menschen

– auf jenen ‚theoretisch‘-![]() genannten

genannten ![]() Kern/‚Anteil‘

ihrer-so-Notwendigkeit-zu-komprimieren, den diese Erlebnismengen/Ereignisse

in dieser Weise sonst nicht/allein denkerisch

haben, bzw. eher heteronomistisch manipulierend verstellt bekommen

sollen.

Kern/‚Anteil‘

ihrer-so-Notwendigkeit-zu-komprimieren, den diese Erlebnismengen/Ereignisse

in dieser Weise sonst nicht/allein denkerisch

haben, bzw. eher heteronomistisch manipulierend verstellt bekommen

sollen.  Denn

spätestens in der Literatur

insgesamt –

wie ja auch schon innerhalb größerer Werke so

manch berühmter Urheberschaften zitierend – läßt sich (irgendwann) jede Erzählung

überhaupt, und aber/dann mindestens

auch noch ein Gegenteil davon, vorfinden. – Was zu dem gerne mit ‚wirklich‘

atributierten (wie und wo, in welcher

Weise) Notwendigkeitsproblem gerade dieser Erfahrung/Erlebnisse

gehört/(zurück)führt.

Denn

spätestens in der Literatur

insgesamt –

wie ja auch schon innerhalb größerer Werke so

manch berühmter Urheberschaften zitierend – läßt sich (irgendwann) jede Erzählung

überhaupt, und aber/dann mindestens

auch noch ein Gegenteil davon, vorfinden. – Was zu dem gerne mit ‚wirklich‘

atributierten (wie und wo, in welcher

Weise) Notwendigkeitsproblem gerade dieser Erfahrung/Erlebnisse

gehört/(zurück)führt. ![]() Eben

dieses Roten Salons, äh der analytischen Modalität Emblem. [‚Zirkelschlüssige‘

und sonstige Beleidigungen,

bis Drohungen, greifen ‚zu kurz‘ / neben ‚blauen Humor‘]

Eben

dieses Roten Salons, äh der analytischen Modalität Emblem. [‚Zirkelschlüssige‘

und sonstige Beleidigungen,

bis Drohungen, greifen ‚zu kurz‘ / neben ‚blauen Humor‘]

[Abbs.

Barnaby Schülerinnen und Rasenbetreten?]

[Abbs.

Barnaby Schülerinnen und Rasenbetreten?]

«Na, da haben wir ja schon mal 'ne Arbeitsgrundlage. - Das ergibt doch Alles keinen Sinn:

„Auf meinem Weg, von da nach dort, traf ich 'nen Mann, der gar nicht war. Auch heut war wieder er nicht dort. Ich wollt, ich wollt, er ginge fort.“

Nun also noch einmal, oder

überhaupt offiziell, bis endlich: ![]() Herzlich – oder immerhin oberflächlich, bjs sogar formell

– willkommen in einem, der wenigstens heimlichen, respektive

unheimlich( ausmittig)en, Zentren des Wissbaren / Ostflügels: Im Unterschied bis Widerspruch zu den spätestens antiken Möglichkeiten, klassisch von unten, oder immerhin

von oben herab, beginnender Schlossführungen,

wäre und ist virtuell (denkbar) das Ganze, in

diesem Schloss hier

repräsentierte Denken, gerade von

diesem Standort/QTH aus, besonders sinnvoll (doch auch

dies nicht unbedingt ‚leicht‘ oder ‚gleich/allgemein‘) zugänglich.

Herzlich – oder immerhin oberflächlich, bjs sogar formell

– willkommen in einem, der wenigstens heimlichen, respektive

unheimlich( ausmittig)en, Zentren des Wissbaren / Ostflügels: Im Unterschied bis Widerspruch zu den spätestens antiken Möglichkeiten, klassisch von unten, oder immerhin

von oben herab, beginnender Schlossführungen,

wäre und ist virtuell (denkbar) das Ganze, in

diesem Schloss hier

repräsentierte Denken, gerade von

diesem Standort/QTH aus, besonders sinnvoll (doch auch

dies nicht unbedingt ‚leicht‘ oder ‚gleich/allgemein‘) zugänglich.

Der Modalitäten-Schlossbegehung/en, also von der Psyche (nebenan) her, folgend ist bereits die erste Paradoxie des analytischen Möglichkeitenraumes – jene typische von schwarz(er) oder rot(er Uniformjacke) – immerhin in neurologischer Hinsicht, und zeitlich vor dem 18. Jahrhundert selbst im gebildeten Abendland, nur eine scheinbarer Antagonismus, dafür und daher also besonders wirkmächtig/folgenreich:

Die eigentümliche Abwesenheit einer logisch, und gleich gar empirisch, durchgehenden Trennwand, mit einer von hier aus abschließbaren Türe, zwischen, gleich gar schwarzen, Gefühlen und diesem, sei es auch nur bzw. immerhin dem analytischen, Denken, unter seiner eiskalt-blauen Allgemeinheitsdecke, rot brodelnder Hitze äh Genauigkeit.

Die An- bis Einsicht widerspricht den vorherrschenden Managementkonzepten, den nominellen Selbstverständnissen – jedenfalls der eigenen – Person in und Position im akademischen Disput äh 'Dialog', für ‚männlich‘ gehaltener bzw. erklärter Rationalität etc. pp. ganzer Kulturen [vgl. etwa

#hiertfoto

Ge.Gi.

bis In.Fi.], #fotogirls die sehr ernsthaft (gar bis zum Blutvergießen

entschlossen) davon ausgehen, dass sich rationale Vernunft, in einer/der Weise von Gefühlen / Psychologie unterscheide,

dass sie nichts damit zu tun haben könne und

dürfe: So dass sich diesseits des Übergangs der modalen Schlossräume

Unfähigkeiten einstellen mussten, die unverzichtbaren Einflüsse von Gefühlen auf Denken wahrnehmen

und reflektieren/analysieren und gar beeinflussen bis beherrschen zu können

(anstatt sich davon beherrschen zu lassen, ohne dies zu bemerken).

#fotogirls die sehr ernsthaft (gar bis zum Blutvergießen

entschlossen) davon ausgehen, dass sich rationale Vernunft, in einer/der Weise von Gefühlen / Psychologie unterscheide,

dass sie nichts damit zu tun haben könne und

dürfe: So dass sich diesseits des Übergangs der modalen Schlossräume

Unfähigkeiten einstellen mussten, die unverzichtbaren Einflüsse von Gefühlen auf Denken wahrnehmen

und reflektieren/analysieren und gar beeinflussen bis beherrschen zu können

(anstatt sich davon beherrschen zu lassen, ohne dies zu bemerken).

#hierfotos

[Abb.] «Im abendländischen Denken war

einmal Intuition die direkte Auffassung von Zuständen der Welt [sic!],

oder auch des anderen [sic! nicht auch solchen des Selbsts?

O.G.J.]. Ein direkter Zugang und das hatten z.B. Engel und andere

überirdische Wesen, nicht unbedingt wir gewöhnlichen [Menschen].

[Abb.] «Im abendländischen Denken war

einmal Intuition die direkte Auffassung von Zuständen der Welt [sic!],

oder auch des anderen [sic! nicht auch solchen des Selbsts?

O.G.J.]. Ein direkter Zugang und das hatten z.B. Engel und andere

überirdische Wesen, nicht unbedingt wir gewöhnlichen [Menschen].

Aber das wurde so gesehen als das [anzustrebende] Ziel.

Dann, im Zuge [geradezu des Banns; E.B.] der [vereinfachend popularisierten; O.G.J.] Aufklärung, bekam Intuition diese Rolle [sic!] des Zweifelhaften, des Zweitklassigen, unter der Ratio [gemäß jener hierachisierenden Denkform, nach der seither auch die a-üriorische Bezeihungsrelationssphäre qualifizierten ‚Glaubens‘ der ‚inhaltlichen‘ Sachverhaltsshpäre des (immerhin hinterher) ‚Wissbaren‘ zu unterwerfen versucht wird; R.H.]. Und man stellte Intuition unter Ratio, genauso wie man, schon seit langem, Männer über Frauen geszellt hatte. Und dadurch kam auch dieses Bild, dass Frauen Intuitionen haben, aber wir [Männer] ratzional sind. Das hört/hat man heute noch.» (Gerd Gigenzer; verlinkende Hervorhebungen O,G,J.)

[Abbs. Salutierende und galauniformierte Soldatin]

Zu/an den Verhältnissen und Unterschieden von strategischen, (operativem) und taktischem

Denken, bis Handeln, sind/wären – außer dem gefälligen Tribut an emotionale

Assoziationen bzw. Klischees – auffällig, dass die taktischen / ‚untern‘ unvermeidlich![]() (wenn

vereinzelt manchmal auch unvorbereitet/untrainiert und sogar falsch gemacht,

dennoch – aber unwahrscheinlicherweise, eben kontingent – ‚erfolgreich verlaufen könnend‘) in ihrem Möglichkeitsspielräumen/Optionsplatten, von den ‚höheren‘

eröffnet und begrenzt werden.

(wenn

vereinzelt manchmal auch unvorbereitet/untrainiert und sogar falsch gemacht,

dennoch – aber unwahrscheinlicherweise, eben kontingent – ‚erfolgreich verlaufen könnend‘) in ihrem Möglichkeitsspielräumen/Optionsplatten, von den ‚höheren‘

eröffnet und begrenzt werden.

Sowohl beispielweise die operative Mittelbereitstellung (weder zuerst noch zuletzt an Menschen) als auch die strategische Logistik oder Aufklärung (aller Führungsebenen) verdeutlichen vielleicht: Wie unterschiedlich die – spätestens mit von Clausewitz unverzichtbare – ‚Reserve‘, im (zeiträumlich eher länger andauernden) ‚Augenblick‘ des Gefechts, aber dennoch alternativlos ‚zugeteilt‘, in dem Sinne ‚vorgegeben‘ sein kann und wird, dass damit/darauf, an Ort und Stelle des Schlachtfeldes – insofern also ‚zu spät‘ bzw. jenseits des eigen Einflussbereiches, nicht aber außerhalb der größeren Interessenbereiche: „Ich wollt es wäre Nacht – oder die Preußen kämen“, wusste überliefertermassen der Herzog vpn Wellington, auf den Feldern von Waterloo, ehe Blücher mit den Entsatztruppen, höchst gewagterweise, noch rechtzeitig für den Schlachtverlauf (nicht etwa identisch mit dem ‚Schicksal‘ der Gefallen, und auch nur einer von Faktoen des Überlebens mancher – gar über 1814 hinaus) wirklich/wirksam eintraf – ‚nur‘ (gar nicht so selten bis hoffentlich verzögerungsarm) taktisch (bis ggf. operativ – verhaltensfaktisch unausweichlich) agiert wird, bis (mehr oder minder geignet – insofern immerhin wahlfrei und nicht völlig alternativlos) reagiert werden kann.

Denn strategisch, und daher wie dazu, sind Kenntnisse erforderlich – neben (nicht etwa anstatt von – gleich gar taktischem, also vorher, mehr oder minder einübend, auf mindest je eine, und oft drill,äßig allein nur diese, Weise auf unterschiedliche, erwartete Situation vorbereitetes) Können (handwerklicher Künste): Hauptsächlich Lagekentnisse, Daten die alles andere als selbstverständlich (zumal da wo Menschen den eben aktuellen Überblick ihrer Kenntnisse tendenziell vorständig überblickt empfinden), oder gar immer leicht hinreichend zu beschaffen, noch notwendigerweise zutreffend gegeben (weil immer welche, und seien es gerade auch plausibel begründete, vermutbar respektive zu erahnen) sind.

Aufklärung – gleich gar (insbesondere über ‚ihre‘/die eigenen Grenzen/Reichweiten, unaufgeklärte – leider auch was Absolutheitsansprüche bammemder (Eugen Biser), jedenfalls unrefleltierter bis uneingestandener (zumal aus, auf brav eingeübte Angstreflexe vor Ansehensverlußten heraus reduzierten und beschränkten Positionen/Haltungen/OTHs) sogar als solche unwahrnehmbar gewollten äh gewordenen, treu mechanisch-nullsummenpardigmatischer Überblicksvorstellungen und (gar fanatismus- respektive dikrimminierungsanfällig) für ‚Objektivität‘ gehaltener Selbstunbegrenzheits- wie so offensichtlichen Vollständigkeitsillusionnen des Überblicksdenkens, bis Gesamtheitsempfindens.

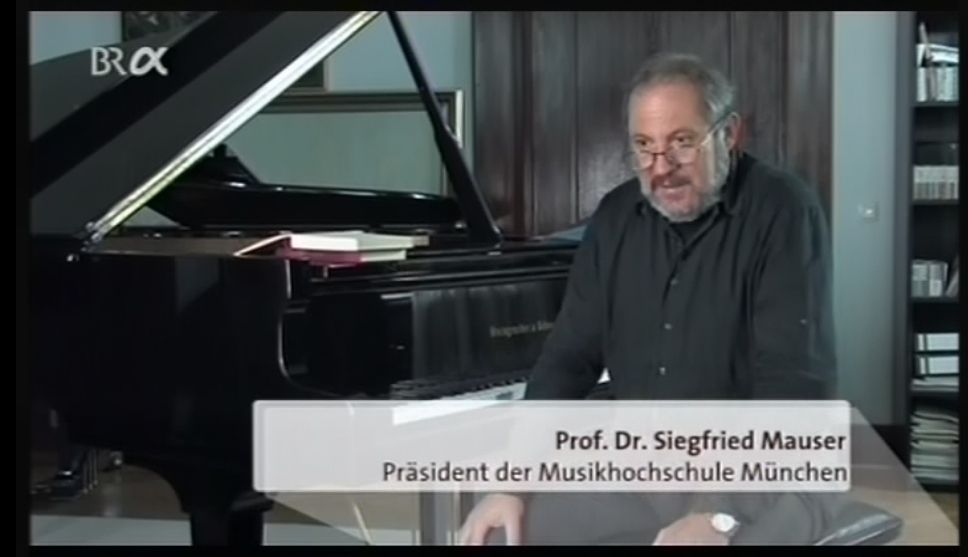

![]() Roter Musica-Salon

- ANALYTIK (wenigstens des Musik- und des barocken Kunstbegriffes mit Siegfried

Mauser)

Roter Musica-Salon

- ANALYTIK (wenigstens des Musik- und des barocken Kunstbegriffes mit Siegfried

Mauser)

· seine Farbe, bekanntlich (hier – ok unter blauer Decke) jene der Vergangenheit bzw. des tatsächlich eingetretenen sachlich gar nicht-mehr-Änderbaren, gleichwohl Interpretationsbedürftigen, jedenfalls soweit bzw. sofern es/etwas überhaupt als gegeben wahrgenommen (allerdings eine wenigstens wahlfreie Entscheidung auf/in der noch höherrangigen ästhetische Modalität) wird. -

«Musik, alle Künste» überhaupt [namentlich die

seiben freien meisterlichen der Artistenfakulät scolatischer Curicula] seien nicht ohne Intuition/en vorstellbar:

«(Z)u allen Zeiten, in allen historischen Epochen hat die Intuition eine wesentliche [inszenierende bis ‚immerhin‘

soziale]

Rolle gespielt – mal stärker, mal schwächer. Aber eine gewisse Präsenz war

immer da.

«Musik, alle Künste» überhaupt [namentlich die

seiben freien meisterlichen der Artistenfakulät scolatischer Curicula] seien nicht ohne Intuition/en vorstellbar:

«(Z)u allen Zeiten, in allen historischen Epochen hat die Intuition eine wesentliche [inszenierende bis ‚immerhin‘

soziale]

Rolle gespielt – mal stärker, mal schwächer. Aber eine gewisse Präsenz war

immer da.

Das, was man Intuition nennen könnte, bei Bach ist so eine Art Wesensschau. Eine Wesensschau in einem spirituell-religiösen Sinne. Und die Teilhabe an diser – in das eigene Innere sich zurückziehende [sic!] und daran orientierende Wesensmoment, dier Blick der gleichzeitig einer in die [sic!] andere Welt ist – das ist das wo vielleicht Intuition dann stattfindet.

Und das ist aber eher im Sinne einer. sagen wir mal – ich möcht nicht sagen ‚objektiven‘ – aber doch übersubjektiven Meditation. Das hat dann schon mit ‚Schau‘ zu tun, mit einer geistigen [sic!] Schau. Man könnte sagen [läßt den Flügel erklingen]: ‚Donner, Blitz Schatten‘ – Jetzt rede ich schon in Metaphern, also in Bildern, also ich bin jetzt - wenn man so will – schon auf der Inspirationsebene. [Synästetisches: O.G.J. angeregt] Das steht natürlich[sic! zudem kaum eingeeignetes/gemeintes ‚Kunstmaß‘; O.G.J. venexianisch] so net da [in der Partitur]. Da hab ich: ‚C-Moll, Fortissimo, Piano und Pausen. ...‘ Da bin ich jetzt mit diesen [nonverbal erklingenden] Bildern, mit ‚Schlag, Bltz und Schatten‘, bin ich jetzt auf der Inspiratiobsebene, oder als Interoret auf der Intuitionsebene. Wenn ich des für mich erkannt habe und für mich angenommen habe, dann komm ich in diese Flussbewegung des bethofenschen Geistes quasi, hinein.

Ab Bethofen, glaube [sic! Kernthese von Si.Ma. et al.] ich, ist in der Kompositionsgeschichte, bis ins 20. Jahrhundert hinein, diese Dimension der Inspiration und der Intuition, eigentlich poethisch die zentrale gewesen. [...] Ein Komponist, dem nichts einfällt, war kein Komponist. Der [hat] Handwerk beherrscht, der Technik beherrscht – was im Barockzeitalter noch ganz was anders war. Da ist der Handwerks-Begriff [alef-mem-nun] entschieden stärker betont worden. Aber wem nichts einfällt, der ist kein Künstler.

Das heißt also, die Intuition, die Inspiration ist das wesentliche Moment für die künstlerische Produktion, an der gearbeitet werden muss [sic!]. – Was da einfällt, und wo man sich da einfühlt, das bleibt schon weitgehend – ich möcht sagen – im ‚Numinisen‘ [griechisch für eine, bis die, Erscheinung des/von Göttlichem, bis Göttern; O.G.J.]»

Aber wenn man versuche es etwas näher zu fassen, sei es seines/Si.Ma.s Erachtens «eine Art spirituelle Dimension. Ein vieleicht banales Bild: Die großen Komponisten waren für mich, ne Art Tankwarte, die bestimmte Zapfsäulen haben, wo sie sozusagen Ebenen anzapfen, die für den [sogenannt] Normalsterblichen nicht[sic!] zugänglich sind. Das ist eben schon eine spezielle Begabung, ob man es jetzt ‚Genie‘ oder wie auch immer» nenne sei gleichgültig. «Aber da sind

Begabungsstrukturen

da und Wege aus einer inneren[sic! CHaSaK] Kraft heraus, an Dinge heran zu kommen, die nicht jedem zugänglich

sind.» (Siegfried

Mauser; hervorhebende Verlinkungen etc, O.G.J.

gleichwohl vermutend, dass es eher um ganz unterschiedliche ‚Kunst- bis Künstefähigkeiten‘ geht als um ob-Überhaupt[-nichts davon])

Alltäglich/es, immerhin ‚grau(stufig)‘,

erweisen sich/wir Menschen uns schwarz auf Rückseiten weiß gar nicht

so selten.

Alltäglich/es, immerhin ‚grau(stufig)‘,

erweisen sich/wir Menschen uns schwarz auf Rückseiten weiß gar nicht

so selten.  [In schwarz-weißen Schuluniformen nach Jas

und Neins geordnet, gar mit/nnoch ‚in den schwarzen Blazern‘ konzeptioneller Denkformen, und

doch eben auch wiederum ‚empirisch rein‘

als weiße Debütanntinnen gekleidet anzusehen, treten

dazu hier am Schlossflügelende bzw. -anfang des-überhaupt-Wissbaren bereits

‚alle‘ der ‚tieferen‘, Modalitäten ein, bis (spätestens

nebenan ‚historisch‘ angeeignet/essend) mit sämtzlichen

zusammen]

[In schwarz-weißen Schuluniformen nach Jas

und Neins geordnet, gar mit/nnoch ‚in den schwarzen Blazern‘ konzeptioneller Denkformen, und

doch eben auch wiederum ‚empirisch rein‘

als weiße Debütanntinnen gekleidet anzusehen, treten

dazu hier am Schlossflügelende bzw. -anfang des-überhaupt-Wissbaren bereits

‚alle‘ der ‚tieferen‘, Modalitäten ein, bis (spätestens

nebenan ‚historisch‘ angeeignet/essend) mit sämtzlichen

zusammen]

![]() Vorsicht bitte! Die womöglich eher

retrospektiv (von ‚heutigen‘, etwa Saumhöhen betreffenden, Verhältnissen aus denkend)

entstandene, bis sogar

sexuell/macht motivierte, Erklärung, für das ‚beim Knixen‘

übliche, ausbreitende Anheben der Röcke, als (mindestens symbolisch) zur

herrschaftlichen Inspektion geziemender Bekleidung und Anzugsordnung (bis

darunter/dahinter) gehörig, findet hier oben eben eine besonders

deutlich sichtbare, bis recht peinlich

entblößen könnende, Referenz-Anwendungs-Reverenz.

Vorsicht bitte! Die womöglich eher

retrospektiv (von ‚heutigen‘, etwa Saumhöhen betreffenden, Verhältnissen aus denkend)

entstandene, bis sogar

sexuell/macht motivierte, Erklärung, für das ‚beim Knixen‘

übliche, ausbreitende Anheben der Röcke, als (mindestens symbolisch) zur

herrschaftlichen Inspektion geziemender Bekleidung und Anzugsordnung (bis

darunter/dahinter) gehörig, findet hier oben eben eine besonders

deutlich sichtbare, bis recht peinlich

entblößen könnende, Referenz-Anwendungs-Reverenz.

Alle sechs ‚vorherigen‘

Denkmöglichkeitenaspekte  tragen epistemologischerweise/erkenntnistheoretisch – und sei es auch, gar gerade ihnen

derart selbstverständlicht,

mehr oder minder sorgfältig verborgen – so mancher, insbesondere reduktionistischer, Theorien-Strumpfbänder

konzeptionellen Denkens (und nicht

zuletzt daher/bishierher oft als alternativlos empfundenen

/ zu bekennnenden Verstehens).

tragen epistemologischerweise/erkenntnistheoretisch – und sei es auch, gar gerade ihnen

derart selbstverständlicht,

mehr oder minder sorgfältig verborgen – so mancher, insbesondere reduktionistischer, Theorien-Strumpfbänder

konzeptionellen Denkens (und nicht

zuletzt daher/bishierher oft als alternativlos empfundenen

/ zu bekennnenden Verstehens).

[Versuchungen,

die/den anderen Menschen ![]() (mindestens) zu

verdächtigen: ‚dasselbe zu denken, fühlen, sagen, sehen, wollen‘

(wie

ich, zumal derzeit, oder ‚an deren/dessen Stelle‘. äh ‚wie immer/mehrheitlich alle‘)

– sind vielfach basal widerlegt

(mindestens) zu

verdächtigen: ‚dasselbe zu denken, fühlen, sagen, sehen, wollen‘

(wie

ich, zumal derzeit, oder ‚an deren/dessen Stelle‘. äh ‚wie immer/mehrheitlich alle‘)

– sind vielfach basal widerlegt![]() dennoch/daher

omnipräsent(er als

‚nicht nur dafür gehaltene‘, unbestrittene Verständigungserfahrungen

und Emphatien) geblieben – gleich gar wo (repräsentierend)

dieselben

dennoch/daher

omnipräsent(er als

‚nicht nur dafür gehaltene‘, unbestrittene Verständigungserfahrungen

und Emphatien) geblieben – gleich gar wo (repräsentierend)

dieselben ![]() Semiotik/en (Ausdrücke/Zeichen) verwendet werden] Deutungen

am/durchs Institut für

Semiotik/en (Ausdrücke/Zeichen) verwendet werden] Deutungen

am/durchs Institut für  #jojo

#jojo

Zum (bis in den) Zusammenhang (nicht allein und immerhin des ![]() grammatischen

Ausdrucks höchst selbst) gehören

mindestens zweierlei, nur allzu gerne verwechselte,

bis miteinander gleichgesetzte, zwar wesentlich verschiedene, doch einander

manchmal (anstatt ‚immer‘ oder gar ‚vollständig‘), überlappende Aspekte:

grammatischen

Ausdrucks höchst selbst) gehören

mindestens zweierlei, nur allzu gerne verwechselte,

bis miteinander gleichgesetzte, zwar wesentlich verschiedene, doch einander

manchmal (anstatt ‚immer‘ oder gar ‚vollständig‘), überlappende Aspekte:

![]() Alles

hänge mit Allem zusammen (ob nun unter Teilen, den bekannten Erkenntnishilfen

bis -notwendigkeiten menschlichen Verstehens,

oder/aber auch von gar pluralen Ganzheit/en

postuliert bis erfahren) meint und benennt,

dass hinreichend integral umfassend beobachtet und (zugleich/dennoch

ausreichend) genau detailiert betrachtet:

Korrelation/en.

Alles

hänge mit Allem zusammen (ob nun unter Teilen, den bekannten Erkenntnishilfen

bis -notwendigkeiten menschlichen Verstehens,

oder/aber auch von gar pluralen Ganzheit/en

postuliert bis erfahren) meint und benennt,

dass hinreichend integral umfassend beobachtet und (zugleich/dennoch

ausreichend) genau detailiert betrachtet:

Korrelation/en.

Das in einem mehr oder

minder großen raumzeitlichen ‚Zusammenhang‘ mit-

bis nacheinander Auftreten / ‚Dasein‘ von Dingen/Personen, zumindest aber von Ereignissen (dem heute ‚eigentlichen‘/einzigen Gegenstand

wissenschaftlicher Forschung). – Eben gerade ohne, dass deswegen, oder

dazu, zwischen ihnen – ![]() selbst falls oder da sie (alle)

miteinander wechselwirken sollten – überhaupt eine, oder gar ausschließlich

nur, kausale (immerhin: wirkursächliche, stoffursäcjliche,

formursächliche und/oder zweckursächliche - wie ‚noch‘ bei Aristoteles zu

finden) Beziehungsrelationen dazwischen(!) bestehen müss(t)en (wie sie Kausalitätsfanatiker/Menschen allüberall annehmen und bestätigt finden wollen; – so dass eine basale, doch besonders unbeliebte:

falsifizierende, Aufgabe von

Wissenschaften ist – oder zumindest wurde – Nichtursächlichkeiten,

Unabhängigkeiten zwischen [‚zunächst‘ bzw. ‚anscheinend‘ bis ‚schon immer‘ für

zusammenhängend gehaltenen] Variablen nachzuweisen).

selbst falls oder da sie (alle)

miteinander wechselwirken sollten – überhaupt eine, oder gar ausschließlich

nur, kausale (immerhin: wirkursächliche, stoffursäcjliche,

formursächliche und/oder zweckursächliche - wie ‚noch‘ bei Aristoteles zu

finden) Beziehungsrelationen dazwischen(!) bestehen müss(t)en (wie sie Kausalitätsfanatiker/Menschen allüberall annehmen und bestätigt finden wollen; – so dass eine basale, doch besonders unbeliebte:

falsifizierende, Aufgabe von

Wissenschaften ist – oder zumindest wurde – Nichtursächlichkeiten,

Unabhängigkeiten zwischen [‚zunächst‘ bzw. ‚anscheinend‘ bis ‚schon immer‘ für

zusammenhängend gehaltenen] Variablen nachzuweisen).

Schließlich bleibt ein

ordentlich angezogener, womöglich alltäglich verselbstverständlicht vertrauter, 'stand-up Strunpf (namentlich

‚sich/anderen es/etwas-erklärendes‘ bis gar ‚verstehen

könnendes‘) auch ohne zusätzliches (kognitiv bis emotional reflektierend, bis

gar als Theorie [an]erkanntes) Strumpfband

(auf Erden) einige Zeit oben, während in der Schwerelosigkeit andere Halter

bedeutsamer ... Sie wissen bestimmt schon, hält

eine zusätzliche Befestigung (gar unabhängig

davon, ob am linken und/oder rechten Bein, respektive an welchem Arm,

getragen – und bei hinreichend identischem

Bewegungsverhalten in derselben sonstigen Umgebung) ja meist (anstatt: ‚immer‘)

noch etwas länger, ‚als‘ etwa beim Knicks oder gar einer ‚Unartigkeit‘.

#hierfoto

[Alle – zumindest bis zumal wissenschaftlichen – Erkenntnisdisziplinen kommen notwendigerweise ‚hier im Roten Salon vorbei‘ – zeigen (womöglich bis möglichst höchstens da – kollektiv synchronisiert) ihre Strumpfbänder – eben lieber brav (bürgerlich) verschämt überhaupt (durchaus eventuell verständlicherweisen und schon gar) nicht (öffentlich) – vor.]

#hierfoto

![]() Also Vorsicht bitte! Jetzt/Hier wird es

ziemlich heftig: Denn auf und gegenüber dem ‚weißen Rauschen‘ – oder gar

dem entsprechend ‚rein‘ erscheinenden Kleid – wirkt ja nicht allein das.

vielleicht eher weniger verpönte Blau, recht verstörend als – gleich gar

das recht unterschiedlich bedingte, blutige – Rot. – Wobei weniger

Tabuisierungen peinlicher, unhygienischer Totschlagsgemetzel und deren –

immerhin biologisch zyklischen – quasi Gegenteilsoptionen

geleugnet werden, als des Blaus komplementäre Gesamtzusammenhangsperspektive,

und des Rots fehlersensitive Detailvereinzelung

illustriert sein sollen.

Also Vorsicht bitte! Jetzt/Hier wird es

ziemlich heftig: Denn auf und gegenüber dem ‚weißen Rauschen‘ – oder gar

dem entsprechend ‚rein‘ erscheinenden Kleid – wirkt ja nicht allein das.

vielleicht eher weniger verpönte Blau, recht verstörend als – gleich gar

das recht unterschiedlich bedingte, blutige – Rot. – Wobei weniger

Tabuisierungen peinlicher, unhygienischer Totschlagsgemetzel und deren –

immerhin biologisch zyklischen – quasi Gegenteilsoptionen

geleugnet werden, als des Blaus komplementäre Gesamtzusammenhangsperspektive,

und des Rots fehlersensitive Detailvereinzelung

illustriert sein sollen.

Nur sind und werden, bis wären, gerade auch – ja eben gerade nicht notwendigerweise immer nur völlig beliebig rauschende - Korrelationen erklärungsbedürftig – so dass/da (zumal ‚im Vorhinein‘) weder ausgeschlossen werden kann, dass die Korrelation hauptsächlich, bis allein, von den sie (gar durchaus intersubjektiv als solche) Beobachtenden gemacht wird, noch, dass sie von Dritten (etwa innerraumzeitlichen und/oder insofern ‚transzendenten‘ Erklärungsvariablen) getragen bzw. ‚bewirkt‘/beeinflisst, bis etwa mehr oder minder synchronisiert, wird.

Berühmt-berüchtigte Beispiele, wie der (hier gar emblematisch verwendete) Rückgang der Storchenpopulation, am Neusiedelersee zur Zeit der Industriealisierung zusammen mit zurückgehenden menschlichen Geburtenraten, illustrieren nur und immerhin eine (forschungsstrategisch besonders bedeutsame/nützliche – da auflösbare/erklärliche) Problemseite des Korrelation-versus-Kausalität-Widerspruchs (mechanisch. summenverteilungspardigmatischer Denkformen).

Dass/Falls ebem

Dinge, Ereignisse und/oder Personen zusammen/benachbart sein/werden können ohne

voneinander abhängig respektive bedingt ... mag Kausalitätsfanatiker, bis

achtsame Leute, schon affizieren.

Dass/Falls ebem

Dinge, Ereignisse und/oder Personen zusammen/benachbart sein/werden können ohne

voneinander abhängig respektive bedingt ... mag Kausalitätsfanatiker, bis

achtsame Leute, schon affizieren. [‚Korrelation‘ ist also nicht (länger) nur Ausdruck des Vorwurfs, bis Befundes, einen

falschen ursächlich Zusammenhang zwischen zwei (sich

eben beide, als von einer/mehreren anderen beeinflusste bis bestimmte) Variablen zu behaupten/unterstellen,

sondern könnte auch dem (eher unbekanntlich/ungern) erreichten wissenschaftlichen Forschungsverrständnis nahe kommen/entspringen: regelmäßig

mit welcher Wahrscheinlichkeit aufeinanderfolgene Zustände, anstatt (deren)

‚Ursachen‘, zu beschreiben/erkennen]

[‚Korrelation‘ ist also nicht (länger) nur Ausdruck des Vorwurfs, bis Befundes, einen

falschen ursächlich Zusammenhang zwischen zwei (sich

eben beide, als von einer/mehreren anderen beeinflusste bis bestimmte) Variablen zu behaupten/unterstellen,

sondern könnte auch dem (eher unbekanntlich/ungern) erreichten wissenschaftlichen Forschungsverrständnis nahe kommen/entspringen: regelmäßig

mit welcher Wahrscheinlichkeit aufeinanderfolgene Zustände, anstatt (deren)

‚Ursachen‘, zu beschreiben/erkennen]

Zumindest nicht weniger wichtig, doch eher noch

schwieriger erkennbar, bzw. inzwischen noch massiver verstellt an und von der Voraussetzung,

dass es Zusammenhänge gibt, wird deren (mindestens dialektische)

‚Rückseite‘, dass es dann zumindest auch die denkerische Möglichkeit, bzw. damit bereits eine Behauptung, von Nichtzusammenhängendem

gebe(n

müsste). Einen Kern dieser

Schwierigkeit hat immerhin Leonardo Da Vinci

Zumindest nicht weniger wichtig, doch eher noch

schwieriger erkennbar, bzw. inzwischen noch massiver verstellt an und von der Voraussetzung,

dass es Zusammenhänge gibt, wird deren (mindestens dialektische)

‚Rückseite‘, dass es dann zumindest auch die denkerische Möglichkeit, bzw. damit bereits eine Behauptung, von Nichtzusammenhängendem

gebe(n

müsste). Einen Kern dieser

Schwierigkeit hat immerhin Leonardo Da Vinci

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() .......

.......![]()

![]() ausformuliert: «Gib einem Menschen zwei unzusammenhängende Gedanken und

etwas Zeit, so wird er einen Zusammenhang finden, er kann gar nicht anders.»

ausformuliert: «Gib einem Menschen zwei unzusammenhängende Gedanken und

etwas Zeit, so wird er einen Zusammenhang finden, er kann gar nicht anders.»

Eine weitere gewichtige Ausdrucks-Form dieses

Problemsyndroms wird abendländisch vereindeutigendem

bzw. reduktionistischem Debken, namentlich aus Asien

bzw. ‚holistischerseits‘, ‚egoismuskritisch‘ pointiert, vorgehalten: Das

individuelle Subjekt, namens ‚i/Ich‘ (oder gar ‚Selbst‘)

denke –

in Folge der analytischen Trennung des und im Denken/s in Einzahlen / im singular – tatsächlich vom anderen Menschen/Wesen (bis

überhaupt Allem) getrennt zu sein (ygl. auch

Norbert Elias wider diese Sichtweise ‚aus der

Goldfischglas-Perspektive‘ drüben beim Bemerken/Entdecken des Kulturellen und Soziologischen

als Forschungsgegenstand), das aber sei (insgesamt gesehen, gleich gar als Absolutum/Universum) nicht wahr, etwa bereits

feldtheoretisch und empirisch – beim

Perspektivenwechsel, wenn also das Verbindende anstatt dem Trennenden

gesucht/genannt wird – widerlegt – den «Alles hängt mit Allem zusammen»-Grundsatz

grundsätzlich.

Eine weitere gewichtige Ausdrucks-Form dieses

Problemsyndroms wird abendländisch vereindeutigendem

bzw. reduktionistischem Debken, namentlich aus Asien

bzw. ‚holistischerseits‘, ‚egoismuskritisch‘ pointiert, vorgehalten: Das

individuelle Subjekt, namens ‚i/Ich‘ (oder gar ‚Selbst‘)

denke –

in Folge der analytischen Trennung des und im Denken/s in Einzahlen / im singular – tatsächlich vom anderen Menschen/Wesen (bis

überhaupt Allem) getrennt zu sein (ygl. auch

Norbert Elias wider diese Sichtweise ‚aus der

Goldfischglas-Perspektive‘ drüben beim Bemerken/Entdecken des Kulturellen und Soziologischen

als Forschungsgegenstand), das aber sei (insgesamt gesehen, gleich gar als Absolutum/Universum) nicht wahr, etwa bereits

feldtheoretisch und empirisch – beim

Perspektivenwechsel, wenn also das Verbindende anstatt dem Trennenden

gesucht/genannt wird – widerlegt – den «Alles hängt mit Allem zusammen»-Grundsatz

grundsätzlich.

Nein danke, ![]() aus

jener einen, kosmisch-ominösen Dienstbotenstreit-Ecke

dort drunten äh drüben des Meinens (wo gar zunächst das Objektiv der

Fotokamera war), hält sich eben ‚eigentlich‘ jede wohlerzogene

Schlossbegleitung sonst strengstens, äh ganz, heraus.

aus

jener einen, kosmisch-ominösen Dienstbotenstreit-Ecke

dort drunten äh drüben des Meinens (wo gar zunächst das Objektiv der

Fotokamera war), hält sich eben ‚eigentlich‘ jede wohlerzogene

Schlossbegleitung sonst strengstens, äh ganz, heraus.

#hierfoto

‚Oh Schreck – oh Schreck!

– Was soll ich müssen Können?‘

Denn das mit dem Wechsel der Modalitäten vom schwarzen Blazer zur roten

Blazer-Jacke  ist ja eher harmlos (innerakademisch geschlossen

akzeptabel[es entweder-ja-oder-nein]) – verglichen mit der,

eben gar einsam im ‚roten Rock‘ (der Fehlerfahndung/Verfehlungen)

ist ja eher harmlos (innerakademisch geschlossen

akzeptabel[es entweder-ja-oder-nein]) – verglichen mit der,

eben gar einsam im ‚roten Rock‘ (der Fehlerfahndung/Verfehlungen)

#hierfoto

[Gar zudem auch noch, das wenigstens brav in der

Schuldecke ihrer Abweichungstrafempfangs breites /

inspirationsgeschlossenes Knien

#hierfoto

verweigernde, ungezogen provozierende

(satisfaktionsunfähige) Personen]

verweigernde, ungezogen provozierende

(satisfaktionsunfähige) Personen]

#hierfoto

nur allein auf sich selbst – ok und/oder allenfalls (doch eben ontologisch existenziell gerade als solches bestritten) empirisch Vorfindliches, bis sonst Jemand/Etwas – gestellt / ‚beschränk‘, bis ‚genial‘ – bemühten [Abb. Bergsteigerin],

hier immer wieder, und

wider, neu, in die bedrohlich dunkle rote ‚para-

bis pseudo-Ecke‘ (griechisch:) ‚halb‘,

‚bloß‘ und ‚daneben‘ repräsentierend/bezeichnend ![]()

#hierfoto

bis (‚pseudo‘) ganz hinaus aus den etablierten Wissenschaften, [Abbs.] #hierfoto

nicht einmal immer ganz so allein in ihren eigenen wirklichkeitenhandhaberischen – längst nicht immer nur – Garten oder etwa Reputationshierechie-Treppe des doppelten Tolleranzprinzips,

#hierfoto

#hierfoto

gestalten, (namentlich in Schutzräune bis Türme) verbannten Unschuld äh (mindestens Ideen-)Schwangeren oder alt-erfahrenen Delinquentin(en), an der Wand hinunter zur schließlich peinlicherweise stets dahinter- und daruntergesehen haben werdenden (aller Wissenschaften) Majestät Geschichte.

Bereits

seit #hier

Bereits

seit #hier![]() Aristoteles ‚urkundlich‘

belegt und namentlich von #hier

Aristoteles ‚urkundlich‘

belegt und namentlich von #hier![]() Immanuel Kant korrigiert werden – und zwar ‚neben‘ und

‚in‘/‚für‘ Raum und Zeit bis ‚außerhalb‘ davon, und

diese(n Schlosshof drunten) gar ‚umfassend‘

– vom und zum (jedenfalls vernünftig) verstehenden

Denken (in/als wiedermal zwölf – bzw. genauer: viermal

dreierlei – Konzepte/Kategorien eingeordnete) axiomatische, a-priorisch

gesetzte und kaum (noch) überhaupt (zudem nicht als solche – alles Vorfindliche

inklusive des Denkens selbst, begreifbar einteilende – Voraussetzungen

eingestanden) bemerkte, basale Denkformen / Hyper-Sphärenhüllen verwendet:

Immanuel Kant korrigiert werden – und zwar ‚neben‘ und

‚in‘/‚für‘ Raum und Zeit bis ‚außerhalb‘ davon, und

diese(n Schlosshof drunten) gar ‚umfassend‘

– vom und zum (jedenfalls vernünftig) verstehenden

Denken (in/als wiedermal zwölf – bzw. genauer: viermal

dreierlei – Konzepte/Kategorien eingeordnete) axiomatische, a-priorisch

gesetzte und kaum (noch) überhaupt (zudem nicht als solche – alles Vorfindliche

inklusive des Denkens selbst, begreifbar einteilende – Voraussetzungen

eingestanden) bemerkte, basale Denkformen / Hyper-Sphärenhüllen verwendet:

[Triple-X – damals/hier

verkörpert von Barbara Bach, als Anya Amasova, gar verdächtig anfällig für: ‚des

Beeinflussens‘ verabredungsorientierte Erklärungsreflexe – lege

Zusammenhänge zwischen dieser ‚Tabelle/Liste‘ und der Gliederungsstruktur des

[Triple-X – damals/hier

verkörpert von Barbara Bach, als Anya Amasova, gar verdächtig anfällig für: ‚des

Beeinflussens‘ verabredungsorientierte Erklärungsreflexe – lege

Zusammenhänge zwischen dieser ‚Tabelle/Liste‘ und der Gliederungsstruktur des ![]() Institutes für Wesentliches offen

– inzwischen, aufgrund des unabwendlich fortzuschreibenden Bündnisses BeRiT gegenwärtiger Gemeinwesen

Institutes für Wesentliches offen

– inzwischen, aufgrund des unabwendlich fortzuschreibenden Bündnisses BeRiT gegenwärtiger Gemeinwesen ![]() mit Wissenschaften, Technik

und Ökonomie,

mit Wissenschaften, Technik

und Ökonomie, ![]() drüben,

droben bei/in jenen, für alle, Modalitäten ‚angesiedelt‘

erinnerlich]

drüben,

droben bei/in jenen, für alle, Modalitäten ‚angesiedelt‘

erinnerlich]

Der [sic!

singularisch doch mehrerer] Quantität[en – immerhin nacheinander/stückweise –

bemerken dürfend]:

Einheit (das Mass – ordnende Einteilungen

auf unterschiedlichen Skalennniveaus

bedeutend, und Zuweisungen an/als ‚innen oder außen‘-Konzepte

bedingend) –

Immerhin, bereits und ausgerechnet des Raumes bedürftig, drunten über das rein Arithmetische

hinausgehend.

Vielheit (die, namentlich mathematische, bis messbare, Größe – was ja einer, bis

der, indogermanischen Verengung, bis Verirrung, des Denkens auf den Singular

entspringen mag, namentlich ohne das – dann/so eben auch noch zum Einzigen/Alles

verabsolutierte/vergottete – (bekanntlich von Martin Buber so bezeichnete)

‚Ungeheuer der Anderheit‘ los zu werden)

Allheit

(das Ganze)

Zwar nicht etwa, wie viele meinen, ein Qualitätsaspekt, doch ist ‚die‘ Allheit,

sind Ganzheiten – vielleicht, bis auf (gleich gar indiividualitätslose) quantenphysikalische

‚Elementarteilchen‘, ihrer ‚inneren Struktur‘ nach – qualitativ anders, als

(abendländische) Homogenitätsvorstellungen, namentlich der Auflösung all der

Teile zum Ganzen, unterstellen/verlangen.

Der [sic! Singularisch, oder doch allerlei] Qualität:

Realität

– Zu ‚der‘/denen Phantasie, Virtualität etc. eher mit dazugehören, denn ausgerechnet Gegenteile

davon wären – und zumindest im asiatischen Denkgebrauch bzw. sino-tibetischen Sprachverständnissen (soweit und wo

überhaupt) nur pluralisch / stets

Mehrzahlen / Vielfalten (gar nicht allein immerhin stets alternativer Wahrnehmungsperspektiven) existent.

Negation

– Weder grundsätzlich ‚böse‘, noch nur so negativ wie verdächtigerweise

bereits übliche Namen dafür sagen: ‚Nein‘,

nicht und Nichts/Leere (ohnehin längst nicht ein und Dasselbe) finden zudem – jedenfalls

semitisch und asiatisch – unterschiedliche sprachlich-denkerische

Ausdrucks- und Benennungsformen.

Limitation

(Einschränkung/Grenzziehung/Definition) Was

auch für Grenzen gilt, die sogar Kreativität anzuregen und insbesondere

Sicherheit zu vermitteln vermägen, gerade falls und

wo sie nicht absolut undurchlässig erkannt sind/werden,

und ein zumindest menschenfreundliches Grenzregiem

herrscht/vorstellbar.

Der [sic!

singularisch] Relation (für die hier weder allein die Mathematik

noch drüben nur die andere

Schlossanlage ‚zuständig‘ ist):

der Inhärenz und

Subsistenz (substantia et accidens)

– Substanz (zumal was [die]

Reproduzierbarkeitsfelsen, doch auch was Erinnerung

angeht)

der

Kausalität und Dependenz (Ursache und Wirkung,

bis/mit, gar wechselwirkenden, Abhängigkeiten) und zwar in allen (vier aristotelischen) Varianten

der Gemeinschaft [sic! so

bis heute. nicht etwa nur Aristoteles bis Kant. in basaler, namentlich psychologischer, Verkennung sozialer

‚Makrokosmen‘] (Wechselwirkung zwischen

dem Handelnden und Leidenden) – Gesellschaft/Bewusstheitenfeldern

(zumal des Gemeinwesens).

Der [sic!

singularisch-ambivalent gedeuteten/verwendeten] Modalität:

Möglichkeit – Unmöglichkeit