|

Massstab (Maßstab) des bzw. der Menschen müssen zwar keineswegs S/sie selbst sein – aber so ganz von sich – von der eigenen Erfahrungswelt - zu abstrahieren fällt zumindest sehr schwer, ist keineswegs immer erforderlich und wäre (falls es tatsächlich umfassend möglich sein sollte – bei aller denkbaren Faszination dieser Illusion) noch nicht einmal ausschliesslich von (Verständigungs- bzw. sonstigem) Nutzen. |

ãî |

|

|

Ziel, Zweck und Notwendigkeit der Bildung sowie des Gebrauchs von Kategorien ist ja die - Handlungen überhaupt erst ermöglichende - Reduzierung von Komplexität – (ver)schafft uns also (Entscheidungs-)Möglichkeiten oder gar -sicherheit. Sich nicht eingestehen zu wollen, dass derartige Gewissheiten erforderlich seien, ist kaum weniger unverantwortlich, als die so populäre Unterschlagung der Einsicht, dass gerade diese Sicherheit (durch Zuweisung von Wirklichkeit an Kategorien, respektive umgekehrt, gewonnene – obwohl sie in vielen Fällen durchaus hinreichen kann) gar keine tatsächlich absolute Gewissheit zu sein/werden vermag! Derartige Meta-Kognition – also die Fähigkeit und insbesondere Bereitschaft, individuell wie kollektiv, eigenes Wissen in Frage zu stellen – ist vor allem begrenzt durch: |

|

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

|

|||||

|

|

Die wohl naheliegende Berufung auf höhere Autoritäten – wie: die Mehrheit der Fachleute oder einer Bevölkerung bzw. eines Teils davon, die alten, seit langem - und selbstverständlich schon daher - bewährten Traditionen, die sogenannten Tatsachen bzw. wirkliche respektive dafür gehaltene Empirie, die Naturgegebenheiten, die bekanntlich zu nichts zwingenden Logiken und Gott respektive Offenbarung(en) - oder auch 'schlicht(er)' auf Befehle - mag zwar vielleicht, (etwa nachstehende?), Kategorien vorgeben, kann ausgerechnet uns aber weder von der Verantwortung (vor dem eigenen Sein und Werden, anderen Menschen und dann auch gerade diesen, wie insbesondere weiteren, Autoritäten gegenüber) gerade sie (und keine anderern Einteilungen) zu ge- bzw. zu missbrauchen -, noch von der jeweiligen, trotz aller Sparsamkeit letztlich unvermeidlichen, hermeneutischen Entscheidung, was bzw. wer jeweils, und zwar konkret in diesem einzelnen Fall, darunter (und über diese Kategorie[sierung]) fällt, zu entbinden. |

|

(Eine) Liste der Kategorien: |

a) Tiere, die dem Kaiser gehören; b) einbalsamierte Tiere; c) gezähmte; d) Milchschweine; e) Sirenen; f) Fabeltiere; g) herrenlose Hunde; h) in dieser Klassifikation enthaltene; i) die sich wie toll gebärden; j) unzählige; k) mit einem ganz feinen Kamelhaar-Pinsel gemalte; l) und so weiter; m) die den Wasserkrug zerbrochen haben; n) die von weitem Mücken ähneln ("Die Ordnung der Tierwelt nach einer chinesischen Enzyklopaedie", nach Borges, zit. in: Foucault, M.: Les mots et les chose, Paris 1966, S. 7) |

||||

|

Der faszinierende Gedanke, dass uns Theologie, Philosophie und/oder (wenigstens) wissenschaftliche

Forschung immerhin zu grundsätzlich besseren Kategorien verhülfe (gar als unser Selbst

bzw. die gerade vorherrschenden Machtinteressen), ist allerdings recht

verlockend (trügerisch).

Eine sehr wichtige |

||||||

|

«Nicht richtet, damit nicht ihr gerichtet werdet! Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr meßt, wird zugemessen werden euch.» |

Ìç ÷ñéíåôå, Éíá ìç ÷ñéèçôå. Åí ø ãáñ ÷ñéìáôé ÷ñéíåôå ÷ñéèçáåóèå, ÷áé åí ù ìåôñù ìåôñåéôå ìåôñçèçóåôáé õìéí. |

|||||

|

Physikerinnen – was auch immer das genau(er), gar für die vorfindliche Gesamtheit des überhaupt 'Wissbaren' heißen mag – sehen (zumindest manchmal), dass das, was sie – jedenfalls bisher und bis auf weiteres - überhaupt zu messen vermögen, nur eine sehr dünne Schicht einer/der Wirklichkeit ist/sei. Und zwar (bereits) aus Mangel an sprachlichen Instrumenten jenes Andere / 'Tiefere' / 'Größere' / 'Kleinere' / Mehr / 'Übrige' überhaupt beschreiben respektive fassen zu können. Auch, oder gerade, die 'Grammatik' der uns bzw. ihnen zur Verfügung stehenden Mathematik – in ihrer sehr beeindruckenden, bekanntlich über das Empirische (i.e.S.) hinausreichende, Leistungsfähigkeit – vermag das (wenigstens bisher) nicht. - Gehandelt – sprich gewogen, gemessen, kategorisiert und beurteilt - aber wird notwendigerweise dennoch: |

Insbesondere hinsichtlich 'ihrer' wohl wesentlichsten drei (der sieben), innerhin bedingt messbaren, Aspekte: der Entfernung (Meter), der Zeit (Sekunde) und der Masse (Kilogram). |

||||||

|

Denker versus Handler Aspekt (und

denkerische nicht-Entscheidbarkeit bei gleichzeitiger

Verhaltensunausweichlichkeit)

Selbst wo – was selten genug geschieht – eine intersubjektive Übereinstimmung über die Sachverhalte besteht ist deren Detung und Bedeutung für die einzelnen mehr oder weniger Betiligten nicht als einheitlich zu unterstellen bzw. zu erwarten – wo und soifern Vernunft nicht für eine Seite alleine reklamiert werden soll. |

|

Der unhandliche Umstand, dass sich nur 40% der Bevölkerung in allen für wesentlich hehaltenen Hinsichten gleichermaßen (wissenschaftlich eindeutig signifikant) den Kategorien 'weiblich' bzw. 'männlich' zugeordnet werden können und die grosse Mehrheit eben (auch 'jenseits' der Biologie) etwas dazwischen ist, mag bzw. sollte nicht nur verantwortungsbewussten Statistikern zu denken geben.

|

Bei rationalen (zwar

vielfach – doch, vielleicht

sogar leider, nicht immer zurecht - mit 'vernünftig' oder sogar 'weise' gleich zu

setzenden) Entscheidungen auf |

|||

|

|

||||

|

|

||||

|

Von den geradezu ungeheuerlichen (immerhin teils durch externe Faktoren wie Wind, Luftfeuchtigkeit, mehr oder weniger persönlicher unmittelbarer Vor[her]erfahrung etc. erklärliche) Unterschieden zwischen, mittels normierter Gerätschaften, gemessener [gar nicht so selten irrigerweise für 'objektiv' erklärter] und den (gar intersubjektiv) gefühlten Temperaturen - erst gar nicht weiter zu reden, |

|

|||

|

|

||||

|

|

||||

|

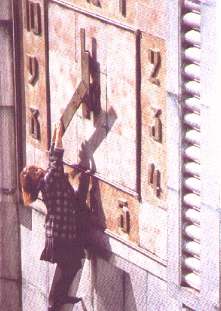

Es überrascht wohl nicht weiter, dass - auch in der Beschränkung auf die drei dimensionale Welt von Länge, Breite, Höhe und eventuell noch des Gewichts, dafür aber immerhin auf höchstem Meßskalen-Niveau - der menschliche Körper als Vergleich bzw. Mass herangezogen wird. Ist ferner Einheitlichkeit und/oder Zuverlässigkeit gefragt wird dafür eben ein 'besonderer', respektive ein eigens dazu erklärter, Mensch (etwa ein Fürst) eingesetzt. - Wo (mehr) Dauerhaftigkeit respektive allgemeinere Vergleichbarkeit (gar über kulturelle Unterschiede und Grenzen hinweg oder für immerhin quasi-absolute Zwecke) erforderlich ist, bieten sich Konstanten in der 'Natur' - oder jedenfalls das was, möglichst intersubjektiv übereinstimmend, dafür gehalten wird - an. |

||||

|

Bereits im 17. Jahrhundert war an einem alten Pariser Gebäude ein Massstab

aus Eisen, die «Toise» angebracht (sechs Fuß

lang, auf dem Stab gab es zwölf Zoll-Markierungen und zwölf «Striche» pro

Zoll). Doch bereits 1668 musste der Stab ersetzt werden, aber auch

dieser rostete in wenigen Jahrzehnten dahin. (vgl.

etwa P.M. 83/09 S. 85) Im Jahr 1790 während der Grossen Revolution - saßen in der französischen Hauptstadt Wissenschaftler zusammen und berieten: Das Problem waren Längenmaße und Gewichte. Zu den Längenmaßen kam ein interessanter Vorschlag: Warum nicht die Länge eines Pendels zur internationalen Maßeinheit erheben? Damit eine Pendeluhr richtig geht, muß das Pendelgewicht an einem ganz bestimmten Punkt des Pendels befestigt sein. Den Abstand zwischen oberem Pendelende und Pendelgewicht kann man messen. Ja, man kann gleich ein Pendel anfertigen, das kein Gewicht benötigt, weil es die richtige Länge hat, um in jeder Sekunde einmal zu schwingen. Was aber stellte sich heraus? Die Länge des Pendels ist nicht überall auf der Welt gleich. Sie schwankt von 991 Millimeter am Äquator bis 996 Millimeter in der Arktis. Da aber ein international akzeptables Mass gesucht werden sollte, wurde der Gedanke verworfen. Nützlich war der Vorschlag dennoch, denn wahrscheinlich hat er die Gelehrten zur 'richtigen' und vor allem verwirklichten Lösung geführt. Nämlich: Die Entfernung zwischen Nordpol und Äquator zu nehmen, sie durch zehn Millionen zu teilen und das Ergebnis »Meter« zu nennen. Die Entfernung war schon genau bekannt, sie betrug 443296 Pariser »Strich« Man konnte also einen Maßstab anfertigen, der als erster genau die Länge eines Meters besaß. So genau jedenfalls wie es zu jener Zeit für ausreichend angesehen wurde bzw. überhaupt möglich war. Inzwischen reicht diese Genauigkeit für wissenschaftliche bzw. technische Anwendungen zwar längst nicht mehr aus und es fand sich eine weit präzisere Lösung – doch der allerdings erhebliche Rest der Messproblematik erscheint (dagegen, recht) einfach lösbar: Von dieser Maßeinheit, dem Meter, wurden alle übrigen technichen Normen abgeleitet. Eine Tonne? So viel wiegt ein Kubikmeter Wasser, also ein mit Wasser gefüllter Würfel von einem Meter Kantenlänge bei einer Temperatur von vier Grad Celsius. Ein Liter? Der tausendste Teil eines Kubikmeters, also der Inhalt eines Würfels von zehn Zentimeter Kantenlänge. Das revolutionäre Neue steckt schon in diesen Bezeichnungen. Bis dahin hatte auf der Welt das Zwölfersystem vorgeherrscht, zwölf Zoll pro Fuß, zwölf Strich pro Zoll. Nun wurde mit einer einzigen Entscheidung, gefällt auf einer Wissenschaftlersitzung, das Zehner- oder Dezimalsystem eingeführt. Einige Gelehrte wollten in ihrer Begeisterung für das neue System Bitte lesen Sie weiter auf Seite 87 S. 85 ... auch die Zeit auf Zehnergrößen umstellen: 100 Minuten pro Stunde und 100 Sekunden pro Minute. Aber das wurde abgelehnt. Im Jahr 1799 führte Frankreich in der Ära Napoleons das metrische System offiziell ein. Weltweit durchgesetzt war es damit noch lange nicht. Es dauerte bis 1868, ehe der Meter im Königreich Preußen zur vorgeschriebenen Größe wurde. Und noch heute beharren so wichtige Staaten wie Großbritannien und die USA auf Meßgrößen wie »Yard« (91,4 Zentimeter), »Foot« (drei »Feet« sind ein Yard) und »Inch« (ein »Foot« hat zwölf »Inches« oder Zoll). Allerdings ist auch hier vielleicht der Übergang zum metrischen System zu erwarten.) ... Während also Engländer und US-Amerikaner in den sauren Apfel beißen und das Pariser Ur-Meter aus Platin schlucken müssen, sind auch auf Mitteleuropäer neue Meßgrößen zugekommen. Längst sind ja die Zeiten vorbei, da man sagen konnte: Ein Meter ist so lang wie die Originalmeterstäbe (aus zehn Prozent Iridium, neunzig Prozent Platin) in den Tresoren der jeweils zuständigen Regierungsbehörden. Keine Rede mehr von diesen Urmeter-Abkömmlingen! Sie sind längst nicht mehr präzise genug. Hier die offizielle Definition eines Meters von 'heute': »Ein Meter ist das 1 650 763,73fache der Wellenlänge der von Atomen des Nuklids 86 Kr beim Übergang vom Zustand 5d5 zum Zustand 2p10 ausgesandten, sich im Vakuum ausbreitenden Strahlung.« ...Wichtig ist, daß man in jedem besseren Labor der Welt nun genau messen kann, wie lang ein Meter ist. Man braucht dazu Spezialgeräte, die registrieren können, welche Wellenlänge die Strahlung hat, die von Krypton-Atomen ausgesandt wird, wenn diese ihren »Anregungszustand« wechseln.... Weltweit 'verbindlich' ist heute das sogenannte »SI« (Systéme International d'Unités - Internationales System der Einheiten). Es gibt sieben SI-Basiseinheiten. Diese sind der Meter für die Länge, das Kilogramm für die Masse, die Sekunde für die Zeit, das Ampere für die elektrische Stromstärke, das Kelvin für die Temperatur (genauer: für die »Wärmedynamik«), die Candela für die Lichtstarke und das Mol*) für die Stoffmenge. *) Das Wort Mol ist von Molekül abgeleitet. Ein Mol mißt die Anzahl der in einem Stoff vorhandenen Teilchen wie Atom, Elektron usw. Man muß angeben, aus welchen Teilchen das Mol besteht. Grundgröße ist der Kohlenstoff. Ein Mol entspricht der Anzahl von Atomen, die in zwölf Gramm Kohlenstoff der Art 12C enthalten sind: 6,02252 mal 1023. Zweite Information: Alle übrigen Maßeinheiten sind von den sieben Grundnormen abgeleitet. Man kann verstehen, was jeweils gemeint ist, wenn man bedenkt, aus welchen Si-Grundeinheiten eine Einheit zusammengesetzt ist Newton, Joule und Kilowatt (statt 'Pferdestärken') werden dann schnell verständlich. Was ist ein Newton? Es ist die SI-Maßeinheit .S. 87 / Ein Meter wurde von Wissenschaftlern als das 1650763,73fache der Wellenlänge der Strahlung des Elements Krypton 86 definiert. Diese als überaus genau geltende Begriffsbestimmung ist nun einigen Physikern zu vage geworden. »Die Wellenlänge des Kryptons kann geringfügig schwanken«, gibt Karl Kessler von der Nationalen Behörde für Normung (National Bureau of Standards) in Washington zu bedenken. Eine zehnmal so exakte Beschreibung soll die bisherige ablösen: Ein Meter sei die Strecke, die Licht im 299 792 458sten Teil einer Sekunde zurücklegt. Diese neue Definition wird durch sehr genaue Atomuhren ermöglicht, die die Eigenschwingung von Atomen zur Zeitbestimmung nutzen. Astronomen sollen mit dem Lichtgeschwindigkeits-Maßstab die Abstände zwischen einzelnen Planeten noch präziser als bisher bestimmen können. Die Länge eines Meters bleibt jedoch unverändert. Wem die penible Definition für den Hausgebrauch zu kompliziert ist, der kann sich also auch weiterhin an die alte Schullehre halten: Ein Meter ist immer noch so viel wie die Strecke von hundert Zentimetern. FOTOS #ok#: Immer noch 'gültig' das aus Platinmetallen gegossene »Ur«-Meter in Sèvres bei Paris. S. 103 (P.M. 83/12) Seit der 17. Generalkonferenz für Maß und Gewicht 1983 ist ein Meter definiert als die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer einer 299 792 458 stel Sekunde zurücklegt. Die Ursprünge der Meter-Definition reichen jedoch zurück in die Zeit der Französischen Revolution, als es auch darum ging, das Chaos unterschiedlicher Maßeinheiten zu beenden. Nach einer Definition der Französischen Akademie der Wisseuschaften sollte der Meter festgelegt sein als der zehnmillionste Teil eines Viertelkreises vom Pol zum Äquator. Die Länge des Meridians, aus der dann der Meter abgeleitet wurde, ermittelten die französischen Astronomen Jean Baptiste Delambre und Pierre François Méchain durch Messungen eines Meridianbogens zwischen Dünkirchen (Frankreich) und Barcelona (Spanien). Da die Endpunkte bei Dünkirchen und Barcelona nicht genau auf dem gleichen Meridian liegen, suchte man einen Kompromiß-Meridian, auf den man sich beziehen konnte. Die Wahl fiel auf den »Meridian von Paris«, der dem Brockhaus zufolge bei den Koordinaten 2 Grad, 20 Minuten und 14 Sekunden östlicher Länge durch Paris verläuft. 1889 legte dann die internationale Generalkonferenz für Maß und Gewicht den von Delambre und Méchain ermittelten Meter auf einem Stab aus 90 Prozent Platin und 10 Prozent Indium - dem sogenannten Urmeter - fest. Die Fortschritte in der Meßtechnik führten schließlich zur heute gültigen Definition des Meters. * FOTOS #ok#: Anfangs war der Meter definiert als zehnmillionster Teil eines Erdkreises vom Pol zum Äquator. Dabei einigte man sich auf einen Kompromiß: den »Meridian von Paris« (rote Linie), der durch die Sternwarte (Foto) führt S. 71 (P.M. 97/01)

|

|

|

|

Auch für das (gar) 'mehr' als dreidimensionale All(es) ... |

||

|

... ergibt sich die so leicht dichotomisierbare (müssige und so bescheiden daherkommende, arrogante) Streitfrage ob Mensch und/oder Welt als Massstab dienen sollen. Als einzige zumindest scheinbare Alternative kommt zwar 'durchaus das Übernatürliche'/Absolute in Frage, doch bedarf es bekanntlich immer immanenter Interpretatoren (mit der omnipräsenten Option des Priester- und sonstigen [Fremdinteressen-geleiteten] Truges). Diese Option schliesst also faktisch die andere(n menschlichen bzw. anthropologischen) gerade mit ein und befreit keineswegs von ihnen (und insbesomdere deren Unvollkommenheiten)! Und solange es immer wieder rational (und wäre es auch 'nur' noch) nicht 'erklärbare' (d.h. genauer: nicht zuverlässig beherrschbare/nach unserem Belieben reproduzierbare) Phänomene gibt führt sogar dieses Paradigma (der 'Götze': menschliche, 'künstliche' bzw. 'höhere' Ratio) im (selben) Kreis herum. Als überindividuell für gültig erklärbarer Bezugs- bzw. Orientierungspunkt bleibt also allenfalls der Mensch in seinen Bezoehungsgeflechten - und zwar wohl eher in Form der Orientierung an der 'Goldenen Regel', als ... Sie wissen wohl schon, dass Unterlassen zwar immerhin etwas einfacher aber nicht ausreichend ist. |

||

|

Nicht unähnlich dem Konflikt der, etwa auf der Ebene von Interessen,

zwischen individuellen Menschen und (ihren)

sozialen Figurationen (Norbert Elias)

ausgemacht werden kann, bestehen auch Zielkollisionen zwischen Menschen und

ihrer (gar 'natürlichen') Umwelt. Selbst das, an sich recht

gewichtige, Argument, dass der Mensch auf beides (eine

immerhin sein physisches Überleben ermöglichende – dazu allerdings nicht

unbedingt 'rein natürliche' - Umwelt und auf sozialen Kontakt – wenigstens

mit sich selbst) angewiesen zu sein wenigstens scheint, zwingt – jedenfalls bisher respektive nicht alle –

keineswegs zur Null-Summen-'Spiel'-

oder sogar zur (vielleicht auch noch

fatalistischeren bzw. Missbrauch beabsichtigenden)

Unterwerfungs-Perspektive. ... |

||

|

|

|

|

|

|

Messtechnisch gesehen mag der Mensch sich (meist) im mittleren Bereich zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos befinden und bewegen. Doch ist, selbst darum, als verbindliches Menschenrecht, vorzusehen, dass er, gleich gar staatlicherseits bzw. global, nicht vollständig – und insbesondere nicht (natur)wissenschaftlich exakt – 'vermessen' und 'verwogen' werden darf. – Erst recht nicht ohne selbst mündig mitbestimmen zu können inwieweit er persönlich, auch noch 'objektiv', darauf reduziert wird. |

||||

|

|

Im Übrigen bleibt dringend davor zu warnen, den Kompass weiterhin so leichtfertig bzw. überzeugt mit dem Maßstab zu verwechseln respektive gleichzusetzen wie dies in modernen Gesellschaften (deren 'Danach') und Wertedebatten gemeinhin geschieht. |

|

|

||

|

|

|

|||

|

|

|||

|

|

Kommentare und Anregungen sind jederzeit willkommen: (unter webmaster@jahreiss-og.de). |

||

|

|

|

|

by |