|

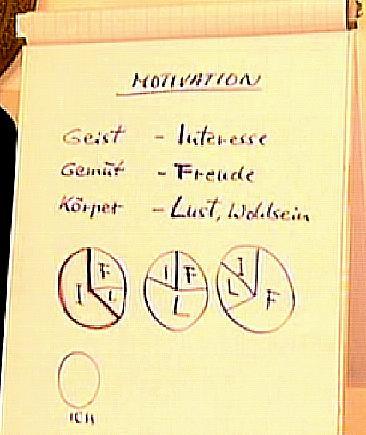

Psychologische Modalität

– gar dessen, was nicht gerade glücklich, doch mangels besserer Begrifflichkeiten, bis mangels

etablierter Denkalternativenbereitschaft, meist ‚Seele/Psyche‘ genannt, |

Von innen, unten, oben und selbst außen agieren allerlei Wege, gar Emotionen, zu bzw. in vielerlei, durchaus wechseln könnende Empfindungen hinein und sogar heraus. |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

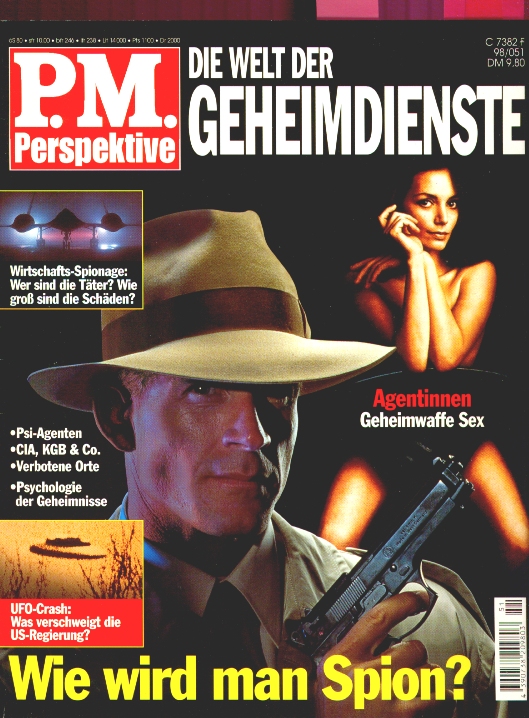

![]() Die

recht häufig verwendeten – hier gemeinten bis sogar abgebildeten – Qualen sind/werden lebensgefährlich;

bereits Nachahmungen oder ‚schon‘/gerade Vorstellungen können gegen geltende

Die

recht häufig verwendeten – hier gemeinten bis sogar abgebildeten – Qualen sind/werden lebensgefährlich;

bereits Nachahmungen oder ‚schon‘/gerade Vorstellungen können gegen geltende ![]() Rechtsnormen verstoßen, zumindest aber

Rechtsnormen verstoßen, zumindest aber ![]() ethische Zivilisationsansprüche – respektive Sie persönlich und/oder andere Wesenheiten

– erheblich verletzen.

ethische Zivilisationsansprüche – respektive Sie persönlich und/oder andere Wesenheiten

– erheblich verletzen.

[Viele ä

[Viele ä![]()

![]() sind

sind ![]() überzeugt. und/oder werden

bemüht

überzeugt. und/oder werden

bemüht ![]() ‚diesen

Rauch‘ wegge- bis verschlossen, drinnen/hüben zu halten, bis zu

bestreiten/beseitigen]

‚diesen

Rauch‘ wegge- bis verschlossen, drinnen/hüben zu halten, bis zu

bestreiten/beseitigen]

[Also doch, oh-ups Schrecken aller Schrecken – nicht allein Schwärzestes, sondern auch noch all dies, sprich mich, äh Sie / Euer

Gnaden, durchschauend, bis bloßstellend]

[Also doch, oh-ups Schrecken aller Schrecken – nicht allein Schwärzestes, sondern auch noch all dies, sprich mich, äh Sie / Euer

Gnaden, durchschauend, bis bloßstellend]

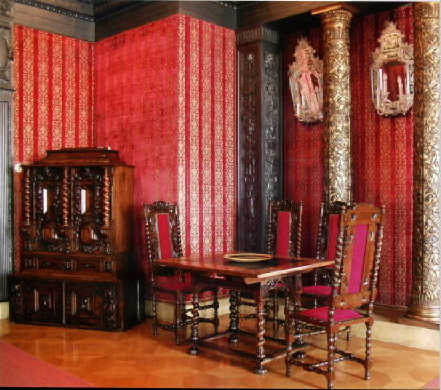

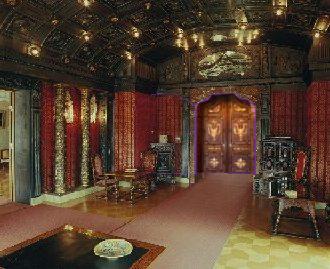

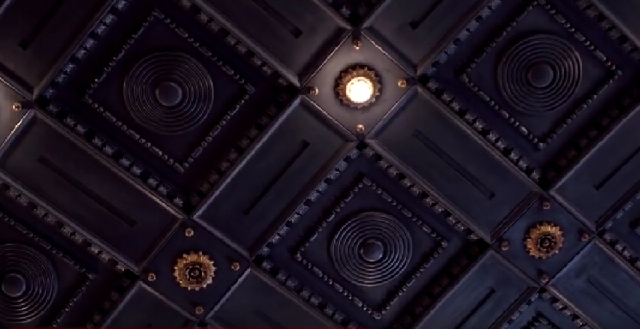

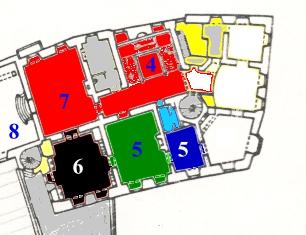

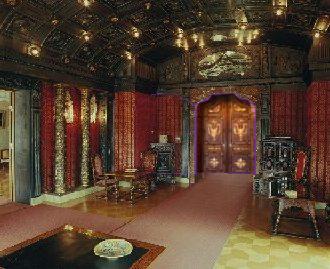

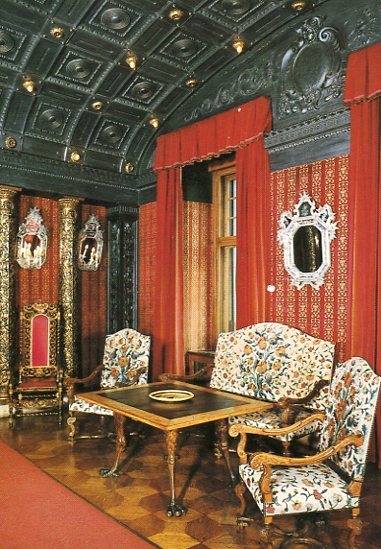

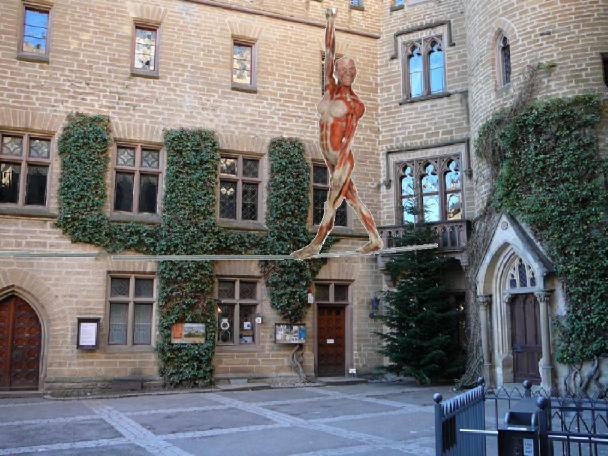

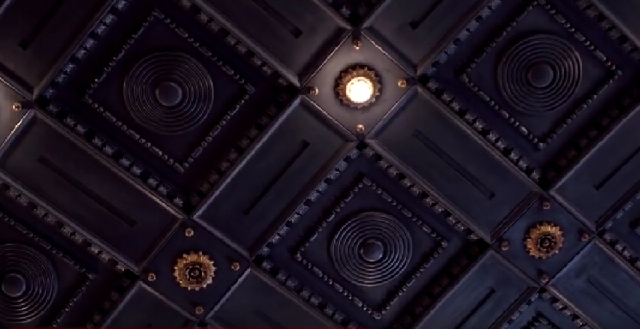

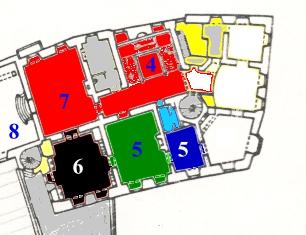

Die gar einzigartige – wohl doch

‚nur‘ eher ‚verhältnis(se)mäßig grau‘

denn ‚absolut schwarz‘ – mit Grafit überzogene

Stuckkasettendecke des – hier ‚analogisierten‘ – Raumes, gilt

als (eine bis die) ‚Ursache‘

dieses/seines Namens, jedenfalls im Schloss. – Psycho-logisch ist übrigens etwa, dass sogar

und gerade die – auch sachgerechte, analytiysch-rot ‚herüberleuchtende‘ – sehr gute, oder immerhin

überlebensbefähigende, ‚gestrigen‘

Sichtweisen und

Handhabungsverfahren der Aufgaben,

Schwierigkeiten, Empfindungen, Gefühle und so weiter,

elementar (bis ‚ganz allein‘ / immerhin –

mit)ursächlich für die aktuellen Probleme, bereits von ‚heute‘, sind/werden

können.  [Sich-Empfindungsfähigkeiten überspannendes

Kasettendeckengewölbe in Grafit]

[Sich-Empfindungsfähigkeiten überspannendes

Kasettendeckengewölbe in Grafit]

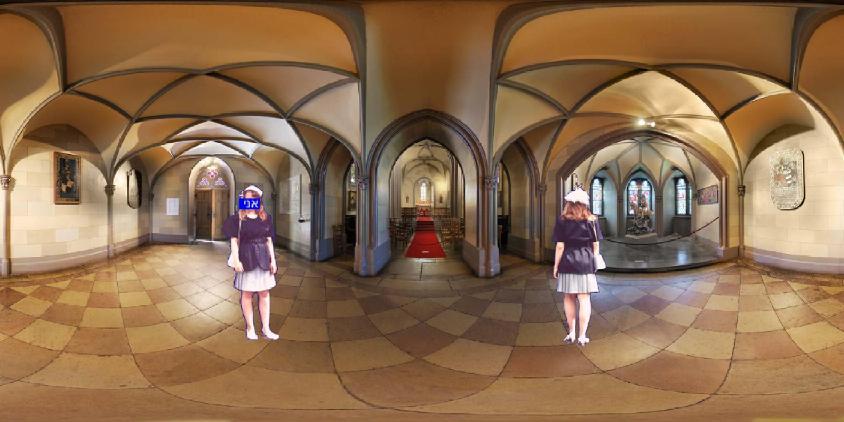

![]() [Ihre(/r) Schlossbegleiterin (Artigkeit) bemerkt etwas Wesentliches –

[Ihre(/r) Schlossbegleiterin (Artigkeit) bemerkt etwas Wesentliches – ![]() gar drüben zum/vom

verborgenen ‚Badischen Salon‘] ‚Steine im Fluss‘® war/ist V.F.B.s

Antwort.

gar drüben zum/vom

verborgenen ‚Badischen Salon‘] ‚Steine im Fluss‘® war/ist V.F.B.s

Antwort.

„Des, bis der, Menschen Aufmerksamkeitsspannen

sind meist recht kurz“ / Zeitenangelegenheit:

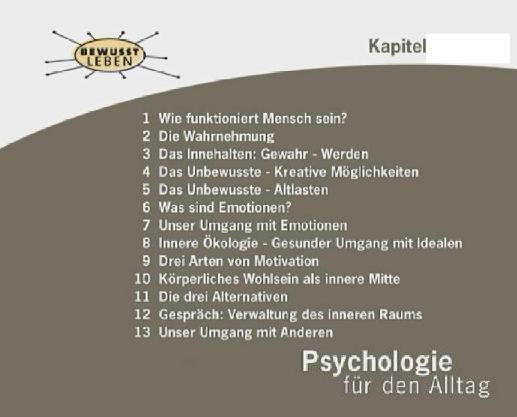

[Nicht nur George Penningtons, durchaus

psycho-logisches, vielleicht weniger akademisch orientiertes, Werk sucht auch Knappheiten zu berücksichtigen] Interesse erlahmt

oft rasch, Langeweile ist das Schlimmste – im Seminar!

[Nicht nur George Penningtons, durchaus

psycho-logisches, vielleicht weniger akademisch orientiertes, Werk sucht auch Knappheiten zu berücksichtigen] Interesse erlahmt

oft rasch, Langeweile ist das Schlimmste – im Seminar!

s

|

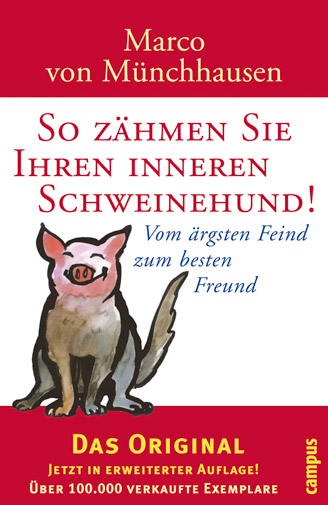

Zehn der , gar ‚dümmsten‘, Fehler jedenfalls ‚kluger‘ Menschenheit

|

||

|

Vor allem eins: Dir selbst sei treu

… 17 Vier Spiele mit der [sic!]

Vergangenheit … 21 1. Die Verherrlichung der Vergangenheit … 22 2. Frau Lot … 23 3. Das schicksalhafte Glas Bier … 24 4. Der verlorene Schlüssel, oder »mehr

desselben« … 27 Die

Geschichte mit dem Hammer … 37 Die verscheuchten Elefanten … 51 Selbsterfüllende Prophezeiungen … 57 Vor Ankommen wird gewarnt … 63 Wenn du mich wirklich

liebtest,

würdest du gern Knoblauch essen … 71 »Sei spontan!« … 87 Wer mich liebt, mit dem stimmt etwas nicht … 97 Edel sei der Mensch, hilfreich

und gut … 105 Diese verrückten Ausländer [/

‚Ungläubigen

‘]… 115 Das Leben als Spiel … 121 |

sind ja

längst nicht die einzigen «Eine weise Person findet, dank der Weisheit, aus Situationen wieder heraus, in die

ein kluger Mensch, dank seiner

eigens angeeigneten Klugheit, gar nicht erst hineingeraten wäre.» |

4. Ent-Katastrophisieren 5. Alternative Gedanken entwickeln 6. Alternative Gefühle

entwickeln 7 . Alternative Handlungen entwickeln 8 . Vorteile und

Nachteile [statt nur einander] vergleichen 10. Und dann? לבב 11. Übertriebene Übertreibungen 12. Auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten 13. Aus der Not eine Tugend machen 14. ‚Negativ‘-wirkende Vorstellungen durch

‚positiv‘-empfundene ersetzen 15. ‚Positiv‘-wirkende Vorstellungen üben 17. Sich

ablenken [wovon/wozu] 18. Ihre [eigene] Verteidigung übernehmen

2[0]. Weiterbildung

und Vergnügen planen [21.] 3. Problemlösungen finden [Fragen unter- bis entscheiden] [22.] 4. Das Ziel /

Den Weg in kleinere Schritte unterteilen [24.] 6. Neue Verhaltensweisen ausprobieren [25.] 7. Entspannungsübungen

und Anspannungen ‚Vorbilder

schaden nicht notwendigerweise immer nur.‘ |

[Nicht

etwa notwendigerweise allein, nur – doch/sondern aspektisch] Wesentlich sei/wären also: ‚begrenze/knappe

Wesentlich sei/wären also: ‚begrenze/knappe ![]() Aufmerksamkeit/en‘ – was allerdings auch, bis eher noch mehr, für/bei

Aufmerksamkeit/en‘ – was allerdings auch, bis eher noch mehr, für/bei ![]() überindividuelle/n

Kollektive/n – gleich gar deren ‚Gemurmel‘, bis ‚Regierungen‘ (Bewusstheiten) – gilt.

überindividuelle/n

Kollektive/n – gleich gar deren ‚Gemurmel‘, bis ‚Regierungen‘ (Bewusstheiten) – gilt. ![]()

![]() [Erläuterungen

dieses Schlosses und ‚seiner Zimmer‘ werden

manche, manchmal erwarten/(ablehnen)

wollen]

[Erläuterungen

dieses Schlosses und ‚seiner Zimmer‘ werden

manche, manchmal erwarten/(ablehnen)

wollen]

„Kein Schwein ruft mich

an“ (Abschaltungspflichten

für/gegen Mobiltelefone im Schloss/Seminar bekannt) „Keine Sau interessiert sich für mich“

(zweiprozentige

Aufmerksamkeit plus die übrigen 98%)

komprimierte bereits ein Sänger.

[Wissenschaften erdreisten sich gar beide

modalen Richtungen zu öffnen – während ihnen die Terrassentüre zur/der

alltäglichen/grauen, nie umgebungslosen Alleinheit

häufiger verschlossen/verstellt erscheint]

[Wissenschaften erdreisten sich gar beide

modalen Richtungen zu öffnen – während ihnen die Terrassentüre zur/der

alltäglichen/grauen, nie umgebungslosen Alleinheit

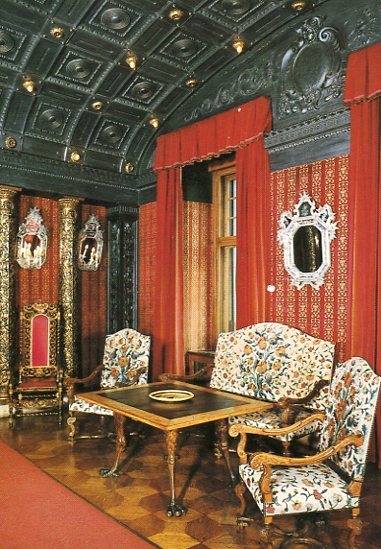

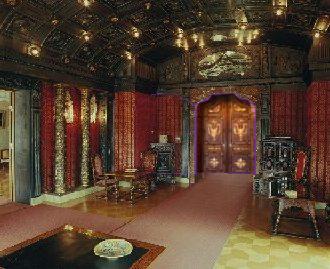

häufiger verschlossen/verstellt erscheint]  [Zumal (doch

nicht nur) die ‚Südwandtüre‘ des Schwarzen Salons verbindet mit/von der gar ‚grauen‘ Nichtalleinheiten-Terasse, zwar

alltäglichen, doch durchaus

[Zumal (doch

nicht nur) die ‚Südwandtüre‘ des Schwarzen Salons verbindet mit/von der gar ‚grauen‘ Nichtalleinheiten-Terasse, zwar

alltäglichen, doch durchaus

‚bewusst‘ – im Sinne/Verständnis

von – Selbst-ups ‚so beabsichtigend‘, bis

‚bewusst‘ – im Sinne/Verständnis

von – Selbst-ups ‚so beabsichtigend‘, bis ![]() organisiert, Lebbarem]

organisiert, Lebbarem]

Bereits insofern und von da

her mag, bis droht, klar gespiegelt zu

werden,  dass es überhaupt keine so gur (immerhin tabakrauchdicht) abschließbare Trennschiebetüre, sondern allenfalls

eine nach und von drünem aus stets offene – doch eine von hier aus verschließbare und teils, namentlich ‚sich selbst‘,

respektive anderen, ‚verschlossen( wirken

könnende‘, nicht etwa ‚nur‘ so scheinend)e,

auch/gerade ‚personalseitige‘ –

Durchgangswand

dass es überhaupt keine so gur (immerhin tabakrauchdicht) abschließbare Trennschiebetüre, sondern allenfalls

eine nach und von drünem aus stets offene – doch eine von hier aus verschließbare und teils, namentlich ‚sich selbst‘,

respektive anderen, ‚verschlossen( wirken

könnende‘, nicht etwa ‚nur‘ so scheinend)e,

auch/gerade ‚personalseitige‘ –

Durchgangswand  [Die Schränke enthalten allerlei Hilfsmittel

der Modalität]

[Die Schränke enthalten allerlei Hilfsmittel

der Modalität]

zwischen dem Schwarzen Salon und dem ![]() (drüben/analytisch wesentlich heller) Roten Salon gibt: Zumal Kognitives weder ganz ohne analytische (und gar ups analysierbare)

Denkempfindungen, noch völlig ohne emotionale Denkgefühle/Erinnerungen (und gar nicht einmal ohne jedes ‚intuitives Flüstern‘ immerhin innerer und/oder äußerer ‚Selbst-Beobachtung‘) gegeben ist/wird – ohne kartesisch ‚daneben‘ bzw. ‚zu kurz

greifen‘, und ‚Denken‘ mit ‚Sein‘ verwechseln, bis identifizieren, zu müss(t)en.

(drüben/analytisch wesentlich heller) Roten Salon gibt: Zumal Kognitives weder ganz ohne analytische (und gar ups analysierbare)

Denkempfindungen, noch völlig ohne emotionale Denkgefühle/Erinnerungen (und gar nicht einmal ohne jedes ‚intuitives Flüstern‘ immerhin innerer und/oder äußerer ‚Selbst-Beobachtung‘) gegeben ist/wird – ohne kartesisch ‚daneben‘ bzw. ‚zu kurz

greifen‘, und ‚Denken‘ mit ‚Sein‘ verwechseln, bis identifizieren, zu müss(t)en.

[Immerhin-ups

im ‚Spiegel‘(-

oder äquivalentem Tests) ‚sich‘-erfahrbarer

Anderheit/en bis Selbigkeit: Gar als

der/einer ‚lebenden Seele‘ – weder

notwendigerweise gleich

[Immerhin-ups

im ‚Spiegel‘(-

oder äquivalentem Tests) ‚sich‘-erfahrbarer

Anderheit/en bis Selbigkeit: Gar als

der/einer ‚lebenden Seele‘ – weder

notwendigerweise gleich ![]() analytisch, oder semiotisch vernünftig

bis verbalsprachlich,

analytisch, oder semiotisch vernünftig

bis verbalsprachlich, ![]() verständlich ‚denkend‘,

noch allein auf Gefühle/Emotionen

verständlich ‚denkend‘,

noch allein auf Gefühle/Emotionen ![]() reduzierbar]

reduzierbar]

Bewusstheit/en (also [Empfindungs-]Zustände,

ups-plurale – nicht zuletzt

auch und gerade ‚als solche drüben analytisch

nicht bemerkte‘ bzw. insbesondere ‚schmerzliche‘  ]

]

Wie auch immer/Ob ‚Bewusstsein‘ und/mit ‚(Da-)Sein‘ und/oder ‚Ereignis‘ bis (gar Denk- respektive Ausdrucks-)‚Verhalten‘ zusammenhängen möge/n]

und

auch nicht ausschließlich menschliche,

sondern zumindest etwa auch tierische oder transindividuelle) werden

häufig als des/der Psychologischen Modalität

Forschungsgegenstand  [Versuchungen

den gemeinten Zustand ‚sich s/meiner

empfindend

[Versuchungen

den gemeinten Zustand ‚sich s/meiner

empfindend ![]() gewahr zu sein/werden‘

zu widerlegen, dürfen jedenfalls

bisher eher als gescheitert gelten]

gewahr zu sein/werden‘

zu widerlegen, dürfen jedenfalls

bisher eher als gescheitert gelten]

angesehen, bis untersucht oder womöglich

– typischerweise/methodisch (also weltwirklichkeitenhandhabend) in bis als Details – verloren.  [Überzeugtheitenhochschloss –‚drüben‘

recht zentral im Selbstefragentum

des ‚Tuns & Lassens ‚fällt weiteres Licht‘]

[Überzeugtheitenhochschloss –‚drüben‘

recht zentral im Selbstefragentum

des ‚Tuns & Lassens ‚fällt weiteres Licht‘]

[Lady Gramatica kann einem hier durchaus, in ihrer

farblos grau zwischen schwarz

und weiß gestuften, bis heraldisch-hohenzollerisch silbernen,

‚Schuluniform‘, be- oder vergegnen] ‚Psyche‘

– das (alt)griechische Wort

‚Schmetterling‘, von dem ‚Seele‘ – seit dem 16. vorchristlichen Jahrhundert in

Mykenae geläufiger Ausdruck ‚dafür‘ – seinem germanischen Zusammenhang

als ‚zum See gehörig‘ verdankt, auch insofern nicht unbedingt, bzw. nicht weit

entfernt, gesehen werden muss, bzw. die Denkform – ‚natülrlich‘, ‚eweise‘ mindestens zunächst mit der

Bezeichnung durchaus über-, neben-, irgendwie höchstens und doch

‚feinstofflich‘ inner-, oder außermenschlichen Wesenheit verbunden; und ein weiteres großes Rätsel,

‚Psyche‘

– das (alt)griechische Wort

‚Schmetterling‘, von dem ‚Seele‘ – seit dem 16. vorchristlichen Jahrhundert in

Mykenae geläufiger Ausdruck ‚dafür‘ – seinem germanischen Zusammenhang

als ‚zum See gehörig‘ verdankt, auch insofern nicht unbedingt, bzw. nicht weit

entfernt, gesehen werden muss, bzw. die Denkform – ‚natülrlich‘, ‚eweise‘ mindestens zunächst mit der

Bezeichnung durchaus über-, neben-, irgendwie höchstens und doch

‚feinstofflich‘ inner-, oder außermenschlichen Wesenheit verbunden; und ein weiteres großes Rätsel, ![]() bis Geheimnis,

der/unserer sogenannten ‚Natur‘ betreffend – findet

eine gaze Fülle (gar

so unpräzise erscheinender)

Bedeutungen / Übersetzungen / Assoziierungen (dass prompt heftig um den ‚Status‘ / das Ansehen

dieser Forschungsdisziplin[en] als ‚Naturwisseschaft‘

gezankt und gerungen – eben Reinheit,

das was manche Leute darunter verstehen s/wollen, beansprucht – und damit

bis Geheimnis,

der/unserer sogenannten ‚Natur‘ betreffend – findet

eine gaze Fülle (gar

so unpräzise erscheinender)

Bedeutungen / Übersetzungen / Assoziierungen (dass prompt heftig um den ‚Status‘ / das Ansehen

dieser Forschungsdisziplin[en] als ‚Naturwisseschaft‘

gezankt und gerungen – eben Reinheit,

das was manche Leute darunter verstehen s/wollen, beansprucht – und damit ![]() gesellschafts-

bis geisteswissenschaftliche

Fragestellungen betroffen – wird).

gesellschafts-

bis geisteswissenschaftliche

Fragestellungen betroffen – wird).

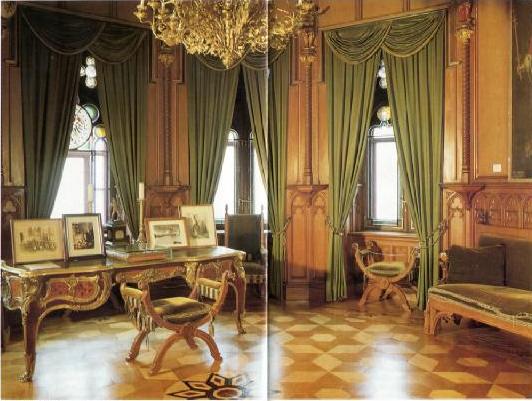

[Mochte Frau in den

Schwarzen Rauersalon? – Theologisch-philosophische

Grundaufgabe: Mehrdeutig verwendete gleichlautende wissenschaftsfachliche

Begrifflichkeiten er- äh

bereit- bis auseinanderhalten]  Das

denkerisch-begriffliche

Spektrum reicht exemplarisch von/für ‚Seele‘, Hauch, Atem über ‚hauchzarten Schmetterling‘

(zumindest semitisch

auch immerhin ein – gleichwohl sehr,

sehr scheuer – Vogel NeFeSCH נפש)

bis zu ‚dem‘ heute meist nur noch adjektivisch gebräuchlichen.(bis eher belächelten) ‚Gemüt‘.. Und der,

systematisierende, gar systemische, Anspruch mag einerseits weit über nachbarräumliche, zumal rationale, Aspekte

hinaus erhoben – da selbst die [rezeptive] ‚Wahrnehmung‘ im psychologischen ‚Ganzen‘ mit erfasst gemeint

werden, (immerhin statt notwedigerweise damit und davon umfassend abgedeckt,

ist) – und ‚anderseits‘/weitereseits

(in der Regel mittels Abschiebung in's, zudem

gar brav auf Verwerflichkeit reduzierte,

Aggressionsfeld) die ganzen – womöglich dieser Modalität

originären – Bereiche des

Thymotischen (hebräisch: JeTZeR יצר – nicht direkt mit dem ‚öffentlichen‘

physiologischen Korridor doch ‚intern‘/intrinsisch über recht direkte Wendeltreppen, mit dem übrigen Gebäude insgesamt verbundene,

eben nicht allein sprachlich – immerhin gibt es ja

längst ein anderes, eigenes Wortfeld für sogenanntes ‚Gefühlsleben‘ und einen

anatomischen, biologiesierbaren, äh

orgaischen, angeblichen Körperort dafür)

ausgeschlossen/ignoriert. werden soll.

Das

denkerisch-begriffliche

Spektrum reicht exemplarisch von/für ‚Seele‘, Hauch, Atem über ‚hauchzarten Schmetterling‘

(zumindest semitisch

auch immerhin ein – gleichwohl sehr,

sehr scheuer – Vogel NeFeSCH נפש)

bis zu ‚dem‘ heute meist nur noch adjektivisch gebräuchlichen.(bis eher belächelten) ‚Gemüt‘.. Und der,

systematisierende, gar systemische, Anspruch mag einerseits weit über nachbarräumliche, zumal rationale, Aspekte

hinaus erhoben – da selbst die [rezeptive] ‚Wahrnehmung‘ im psychologischen ‚Ganzen‘ mit erfasst gemeint

werden, (immerhin statt notwedigerweise damit und davon umfassend abgedeckt,

ist) – und ‚anderseits‘/weitereseits

(in der Regel mittels Abschiebung in's, zudem

gar brav auf Verwerflichkeit reduzierte,

Aggressionsfeld) die ganzen – womöglich dieser Modalität

originären – Bereiche des

Thymotischen (hebräisch: JeTZeR יצר – nicht direkt mit dem ‚öffentlichen‘

physiologischen Korridor doch ‚intern‘/intrinsisch über recht direkte Wendeltreppen, mit dem übrigen Gebäude insgesamt verbundene,

eben nicht allein sprachlich – immerhin gibt es ja

längst ein anderes, eigenes Wortfeld für sogenanntes ‚Gefühlsleben‘ und einen

anatomischen, biologiesierbaren, äh

orgaischen, angeblichen Körperort dafür)

ausgeschlossen/ignoriert. werden soll.

[Beiderlei zunächst/zumindest griechische ‚Schwestern‘, Philosophia und Theologia, befassen

sich/Wissenschaften durchaus mit

demselben – nennen/verwenden und beschreiben/begreifen auch/gerade ‚es‘ (N.N.) inzwischen

unterschiedlich:

[Beiderlei zunächst/zumindest griechische ‚Schwestern‘, Philosophia und Theologia, befassen

sich/Wissenschaften durchaus mit

demselben – nennen/verwenden und beschreiben/begreifen auch/gerade ‚es‘ (N.N.) inzwischen

unterschiedlich: ![]() ‚Psyche‘ für/als ‚innerweltlich‘/immanent/raumzeitlich vorfindlich

versus

‚Psyche‘ für/als ‚innerweltlich‘/immanent/raumzeitlich vorfindlich

versus ![]() ‚Seele‘ als/für transzendent/wjrklich

gewesen (bis

bleibend) sein

werdend/raumzeitlos. – Na klar wurde/war der Schwarze Salon verboten]

‚Seele‘ als/für transzendent/wjrklich

gewesen (bis

bleibend) sein

werdend/raumzeitlos. – Na klar wurde/war der Schwarze Salon verboten]

[Wesentlicher, als die

ohnehin eher zu überlappungsnahe übersetzende

begriffliche ‚Trennung‘ in/von ‚Schmetterling‘ (ψυχή /psyche/)

und ‚vom/zum See kommend‘ (verschrecklicher

Seelenvogel), kommt die theo-logische ups-negativa

Einsicht hinzu:

[Wesentlicher, als die

ohnehin eher zu überlappungsnahe übersetzende

begriffliche ‚Trennung‘ in/von ‚Schmetterling‘ (ψυχή /psyche/)

und ‚vom/zum See kommend‘ (verschrecklicher

Seelenvogel), kommt die theo-logische ups-negativa

Einsicht hinzu: ![]() (zumal

christlich wie jüdisch) ganz ohne

(zumal

christlich wie jüdisch) ganz ohne

die gnostische Vorstellung des zur/als ‚Seele‘ ausgedeuteten, ‚immateriellen, rettungs- respektive erlösungsbedürftigen,

da in Materie

/ Körper / Schöpfung / Welt / Sünde gefangenen, unsterblichen Kern, göttlichen Restfunkens /

Urlichtgefäßsplitters‘ denken/lehren/erzählen/auskommen

zu kömmen & zu dürfen. – Statt empirisch

ψυχή /psyche/ (sei gleich/gegen) πνεύμα

/pneuma/ (entsprechend) נשמה /naschama/

gar ‚Odem/Atmen‘ oder נפש /nefesch/ eigentlich ‚Leben‘ bis ‚Herz‘

לב or איש even ‘person‘ –

‘spirit‘, ‘gost‘, ‘feeling‘, ‘sense‘,

‘esprit‘, ‘wit‘, ‘humo[u]r‘, ‘mind‘, ‘relex‘ mit resch-waw-chet-ר־ו־ח … zu

identifizieren]

[Zumal falls/da schmerzliche Gedanken von

schmerzenden Fingern verschieden steht zu erwarten, dass beides auch, gar

ähnliche, physiologische Repräsentationen …] Psycho-logische

Kern

[Zumal falls/da schmerzliche Gedanken von

schmerzenden Fingern verschieden steht zu erwarten, dass beides auch, gar

ähnliche, physiologische Repräsentationen …] Psycho-logische

Kern![]() these: Manche Lebewesen,

zumal Menschen,

these: Manche Lebewesen,

zumal Menschen,  verhalten sich nicht

nur/allein/rein biologisch (immerhin bereits ‚von sich aus‘/reizbar),

sondern empfinden / erleben sich (als ‚sich selbst‘),

undװaber folglich auch Anderheit/en qualial empfindend. – wobei diese

unvermeidliche (so bereits/immerhin Martin Buber, eben nicht dabei

stehen bleiben müssend) wichtige

verhalten sich nicht

nur/allein/rein biologisch (immerhin bereits ‚von sich aus‘/reizbar),

sondern empfinden / erleben sich (als ‚sich selbst‘),

undװaber folglich auch Anderheit/en qualial empfindend. – wobei diese

unvermeidliche (so bereits/immerhin Martin Buber, eben nicht dabei

stehen bleiben müssend) wichtige

![]() Perspektive

der grammatikalisch ersten Person nur allzu eil- und leichtfertig als

‚subjektiv‘ verachtet/verstellt, bis gerade so zur einzig richtig gültigen

verallgemeinert, wird.

Perspektive

der grammatikalisch ersten Person nur allzu eil- und leichtfertig als

‚subjektiv‘ verachtet/verstellt, bis gerade so zur einzig richtig gültigen

verallgemeinert, wird.  [Zweierlei

Spiegel viermal gepaart an den Wänden, bis noch einmal weiter droben

romsmfrt gegenüber]

[Zweierlei

Spiegel viermal gepaart an den Wänden, bis noch einmal weiter droben

romsmfrt gegenüber]

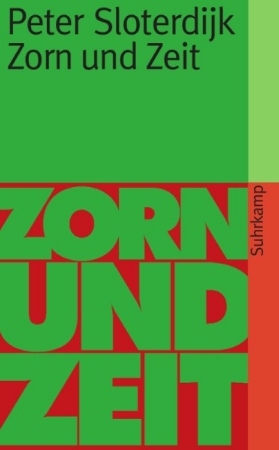

[Zitate P.S. Gespräch #Hilfsmittel]

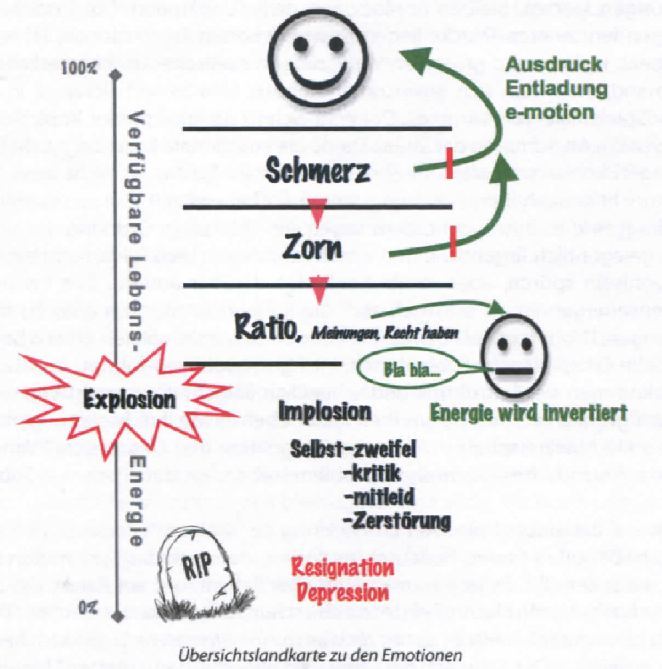

[Zitate P.S. Gespräch #Hilfsmittel]![]() Papstzitat des

Kabbaerettisten zum Unterschied von / zwischen Wut und Zorn.

Papstzitat des

Kabbaerettisten zum Unterschied von / zwischen Wut und Zorn.

Als akademische

Einzelwissenschaft ist diese modale Disziplin

bekanntlich ![]() recht jung – umso begehrter (oder wenigstens popularisiert/er)

erscheint sie vielen Leuten, die sich, und zumal anderen,

davon ‚die Tore zur Selbsterkenntnis, respektive Selbsterkennbarkeit, bis

Entblößung, zu öffnen/schließen‘ versprechen und/oder befürchten/androhen.

recht jung – umso begehrter (oder wenigstens popularisiert/er)

erscheint sie vielen Leuten, die sich, und zumal anderen,

davon ‚die Tore zur Selbsterkenntnis, respektive Selbsterkennbarkeit, bis

Entblößung, zu öffnen/schließen‘ versprechen und/oder befürchten/androhen.  [#Hilfsmittel]

[#Hilfsmittel]

Dabei/Dagegen sehen

Fachleute speziell diese Verheißungen eher skeptisch und immerhin (inzwischen)

anti-mechani stisch betrachtet (die Gründung des ersten Lehrstuhls erfolgte 1879, bereits gegen Ende des Höhepunkts deterministischen

Wissenschaftsverständnisses) in kaum erreichbar weiter Forschungsferne.

Umso

höher die alltäglichen persönlichen,

bis administrativen, gar juristischen

Erwartungen an ‚die Psychologie‘,

und insbesondere assoziative/intuitive Befürchtungen davor/dagegen.

Umso

höher die alltäglichen persönlichen,

bis administrativen, gar juristischen

Erwartungen an ‚die Psychologie‘,

und insbesondere assoziative/intuitive Befürchtungen davor/dagegen.

Die

annähernde ‚Allzuständigkeit‘, bis ‚Alleinzuständigkeit‘, der

einzelwissenschaftlichen Fachdisziplin ![]() Psychologie

erstrecke sich im Einzelnen auf:

Psychologie

erstrecke sich im Einzelnen auf:

Die ![]() Lehre(n – gar תורת) vom Sinnes-Wahrnehmen – die

Proteste der unmittelbar benachbarten Biologie

(zumal bereits bedürfnisorientiert selektiver und physiologischer Arten) und der Physik (mit einem

weiten Spektrum human respektive tierisch unterschiedlich, bis nicht,

wahrnehmbarer bzw. nicht wahrgenommener, insbesondere elektromagnetischer

Rauschensimpulse) gelten manchen als bereits hinreichend

okupiert, äh unterlegen,

jene von Mathematik bis Sprachen (wider die Singularismen und Deutungshoheit der

Ausdrücke) werden annähernd so gerne/fleißig überhört, wie die leise doch

dafür entsetzte, Besorgnis der

Lehre(n – gar תורת) vom Sinnes-Wahrnehmen – die

Proteste der unmittelbar benachbarten Biologie

(zumal bereits bedürfnisorientiert selektiver und physiologischer Arten) und der Physik (mit einem

weiten Spektrum human respektive tierisch unterschiedlich, bis nicht,

wahrnehmbarer bzw. nicht wahrgenommener, insbesondere elektromagnetischer

Rauschensimpulse) gelten manchen als bereits hinreichend

okupiert, äh unterlegen,

jene von Mathematik bis Sprachen (wider die Singularismen und Deutungshoheit der

Ausdrücke) werden annähernd so gerne/fleißig überhört, wie die leise doch

dafür entsetzte, Besorgnis der ![]() ästhetischen Modalität übersehen, bis

wegrationalisiert, wird.

ästhetischen Modalität übersehen, bis

wegrationalisiert, wird.

[Spätestens didaktisch sind ‚Wege ins Erinnerungsvernögen‘ wesentlich basaler]

[Spätestens didaktisch sind ‚Wege ins Erinnerungsvernögen‘ wesentlich basaler]

![]() Lehre(n – gar תורת): Des/der Menschen ‚geistige

Prozesse‘ – reklamiert immerhin teilweise auch

jede

Lehre(n – gar תורת): Des/der Menschen ‚geistige

Prozesse‘ – reklamiert immerhin teilweise auch

jede ![]() andere, und namentlich die besonders rot, äh eng, benachbarte

andere, und namentlich die besonders rot, äh eng, benachbarte ![]() analythische, Modalität/Einzelwissenschaft,

gar jeweils für sich.

analythische, Modalität/Einzelwissenschaft,

gar jeweils für sich.  [Wo

auch immer ‚innere Prozesse‘ – gleich gar

innerhalb der MRT-Röhre messbar bis repräsentiert

– stattfinden mögen]

[Wo

auch immer ‚innere Prozesse‘ – gleich gar

innerhalb der MRT-Röhre messbar bis repräsentiert

– stattfinden mögen]

![]() Lehre(n – gar תורת) der/von

Emotionen und andere

Lehre(n – gar תורת) der/von

Emotionen und andere ![]() sogenannte

Bewusstseinszustände – sind, auch falls sie als ‚Prozesse‘ anerkannt werden,

wie die beiden folgenden Ansprüche, nicht auf

‚das Psychische‘ zu beschränken/reduzierbar:

sogenannte

Bewusstseinszustände – sind, auch falls sie als ‚Prozesse‘ anerkannt werden,

wie die beiden folgenden Ansprüche, nicht auf

‚das Psychische‘ zu beschränken/reduzierbar:

|

[Vier gleichartige der (insgesamt fünf) ‚venezianischen Paarungen‘ .des Schwarzen Salons. bestehen aus je einem Anderheitenspiegel undװaber einem Selbigkeitenspiegel – zwar nebeneinander, doch hier in alphabetischer Willkür erwähnt, zusammen hängend] |

‚Du und ich, aber-ups auch sie und/oder er‘ weisen sowohl

Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf (was

ja, gar nicht so selten, vergessen, bis bezweifelt / bekämpft, wird).

– Dies/e zu erklären / verstehen,

oder sogar zu beeinflussen, versprachen

bereits geradezu unüberschaubar

viele kategorisierende ‚Typologien‘. Berühmt-berüchtigt

sind immerhin jene, die auf Rückschlüssen aus

Äußerlichkeiten / der Physionomie (gleich gar genotypisch, äh

Geschlecht/ern, Orten pp.) beruhen, respektive aus/mit/in (zumeist Geburts-)Zeiten rechnen. |

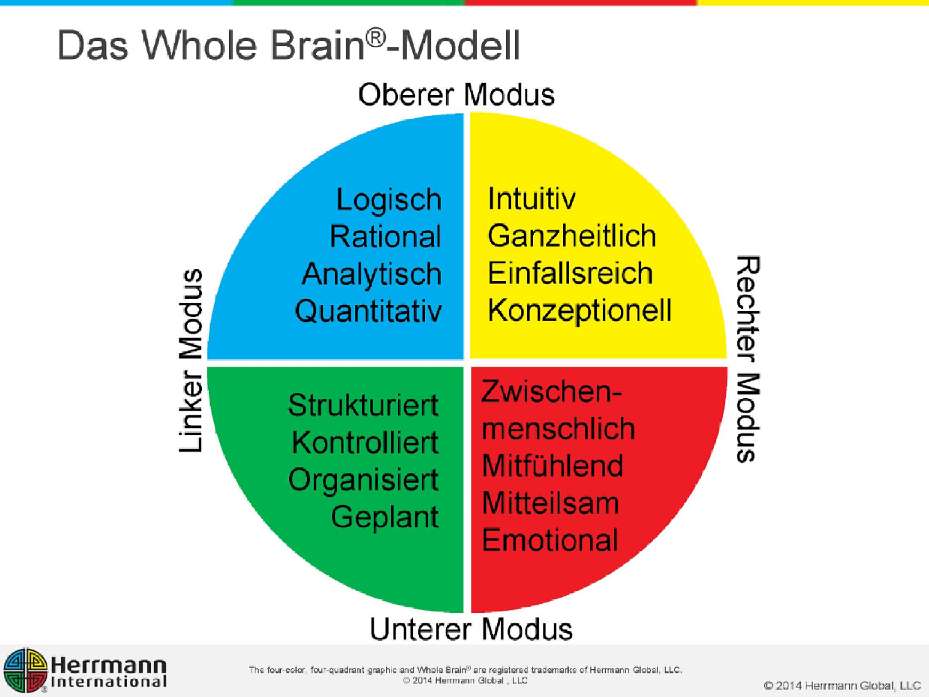

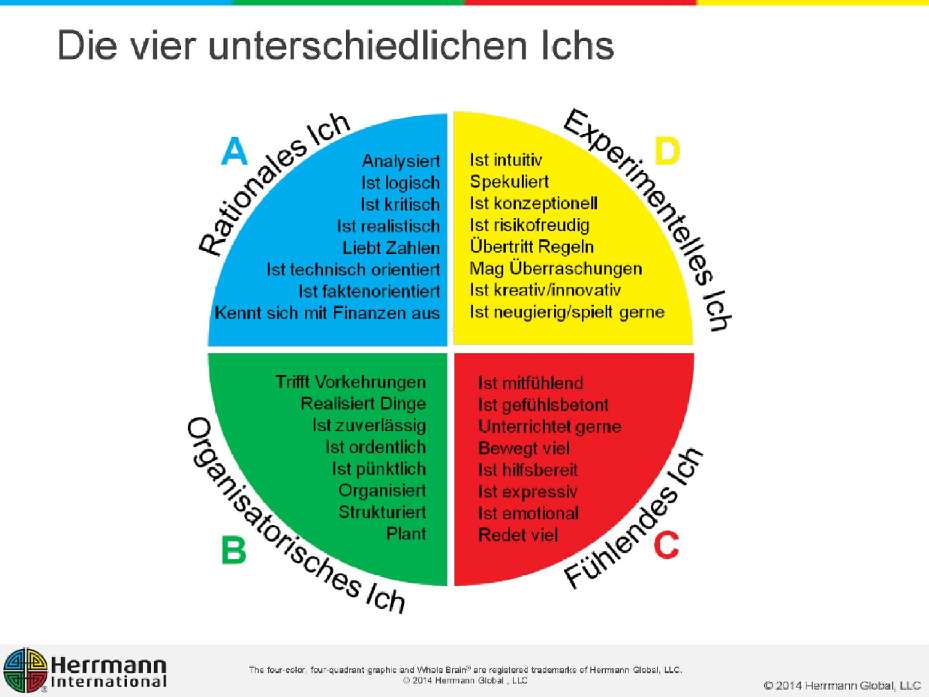

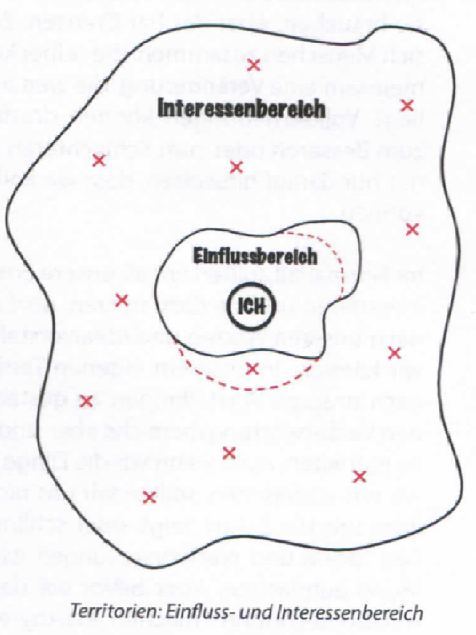

[Nur/Immerhin eine, exemplarische, zahlreicher nützlicherer/bewährter Persönlichkeitstypologien – immerhin über jene ‚entweder .gut/gesund, oder .böse/schlecht.‘ hinausgehend – anteilig verstanden, bis messen s/wollend] |

Beeinflussbarkeitsfragen, insbesondre durch Analyse, Bitte / Dank, Denken, Liebe, Konzentration / Meditation, Medikation / Operation, Training, Verletzung, Vertrauen, Zwang pp., und/also solche nach/der Verantwortlichkeit/en (eigene, akzeptable, therapeutische, gesellschaftliche etc.), sind/werden von besonderer Relevanz (was ihre ‚gültige Wirksamkeit‘ – Validität und ‚zuverlässige Reproduzierbarkeit‘ – Releabilität angeht). |

[Philosophisch/Theologisch all zumeist deterministisch als/zu ‚Bestimmung(sfaktoren der Hypothesen)‘ gedeutet, interessieren signifikante Einflussgrößen / unabhängige Variable (der/die Forschung)] |

|

[Die beiden übrigen Spiegel, hier aus edelstem Muranoglas, sind einander gegenüberliegend höher unterm Deckengewölbe an der südlichen und nördlichen Wand lichtwirksam. – Vgl. zumindest N. Hermann, M. v. Münchhausen und G. Pennington mit P. Watzlawick; O.G.J.] |

Zumal/Bereits

griechisches Denken war/ist früh um wesentlichere Komplexitätsreduzierungen

bemüht: Klassische Charakter(typ)e(n)

bündeln |

An. bis

bereits ‚auf‘, diversen-ups Wegen, von ‚der Person‘ zu ‚Persönlichkeiten’,

komplementär respektive

polar exemplifiziert,

irritieren/beeindrucken Eine – zwar weitere,

doch eher selten und dann vereinzelt vorkommende – Kategorie, geradezu

von/unter allen prototypisch

ungeheuerlich abweichender (dies selbst jedoch

kaum bzw. spät |

[Rechthaben-Sitzgruppe am verteilungsparadigmatischen Spieltisch – zum/mit den Dritte/n] |

![]() Lehre(n – gar תורת) von ‚der‘ [aic!]

Lehre(n – gar תורת) von ‚der‘ [aic!] ![]() Persönlichkeit

und i/Ihre krankhaftigkeits-ups Störungen – jedenfalls dafür

gehaltener, dazu/dadurch erklärter, namentlich dieses Singulars

indoeuropäischer Denkweisen, respektive Ängste und Schreckenserfahrungen mit

‚multiblen, bis gespaltenen Persänlichkeiten‘ – hier nicht etwa bestreitend.

Persönlichkeit

und i/Ihre krankhaftigkeits-ups Störungen – jedenfalls dafür

gehaltener, dazu/dadurch erklärter, namentlich dieses Singulars

indoeuropäischer Denkweisen, respektive Ängste und Schreckenserfahrungen mit

‚multiblen, bis gespaltenen Persänlichkeiten‘ – hier nicht etwa bestreitend.

![]() Lehre(n – gar תורת) vom ich

und der/die/das andere/n.

Lehre(n – gar תורת) vom ich

und der/die/das andere/n.  [Spätestens

dank/auf/von der alltagsgräulichen (sozialpsychologisch-psychosozialen) Terrasse

umgeben zu sein/werdendraußen: Andergeit/en, gar ungeheuerliche]

[Spätestens

dank/auf/von der alltagsgräulichen (sozialpsychologisch-psychosozialen) Terrasse

umgeben zu sein/werdendraußen: Andergeit/en, gar ungeheuerliche]

Ohnehin treten die entwicklungspsychologische ![]() Lehre(n – gar תורת), namentlich jene des Lernens, hinzu.

Lehre(n – gar תורת), namentlich jene des Lernens, hinzu.  [Bereits definitionsgemäß

(als/soweit) ‚Naturwissenschaft‘ in

Konfrontation bis Kooperation mit Biotischem/belebtem Physiologischem]

[Bereits definitionsgemäß

(als/soweit) ‚Naturwissenschaft‘ in

Konfrontation bis Kooperation mit Biotischem/belebtem Physiologischem]

[Artigkeiten – zumindest

brav in, eben auch hohenzollerisches, schwarz-und-weiß/‚silber‘

gekleidet(e Modalität. äh junge

Einzelwissenschaft)]  Des Dasein-/Werdensrauschens immerhin ‚unserseits‘ wohl

‚härteste‘ / ‚zäheste‘, seine komplexitätstheoretisch ‚schwarzes (Interverrieren)‘

Des Dasein-/Werdensrauschens immerhin ‚unserseits‘ wohl

‚härteste‘ / ‚zäheste‘, seine komplexitätstheoretisch ‚schwarzes (Interverrieren)‘

![]() genannten,

Strukturen überhaupt, auch szientistisch und philosophisch

kaum ernstlich bestreitbare, sondern vielmehr (und sei es also weg)erklärungsbedürftige,

Bewusstheit/en, scheinen bis sind/werden zeitgenössisch nah mit des/der aktuell, (zwar 'mezzokosmisch')

lokal (doch überhauot, bis nahezu überall)

auf Erden lebenden Menschen - immerhin quasi 'inhaltlich' - 'weichsten',

gar 'flüchtigsten', mehr oder minder differenziert,

oft 'Gehirn' genannten,

biologisch blebten Organ (und allenfalls Nevensystemen verbunden gedacht, bis beobachtbar (weitere,

kaum weniger sensitive Körperteile finden wissenschaftlich, zumindest

szientistisch, derzeit ja weniger, wo nicht noch unangemessenere, öffentliche Ver-

äh Beachtung):

genannten,

Strukturen überhaupt, auch szientistisch und philosophisch

kaum ernstlich bestreitbare, sondern vielmehr (und sei es also weg)erklärungsbedürftige,

Bewusstheit/en, scheinen bis sind/werden zeitgenössisch nah mit des/der aktuell, (zwar 'mezzokosmisch')

lokal (doch überhauot, bis nahezu überall)

auf Erden lebenden Menschen - immerhin quasi 'inhaltlich' - 'weichsten',

gar 'flüchtigsten', mehr oder minder differenziert,

oft 'Gehirn' genannten,

biologisch blebten Organ (und allenfalls Nevensystemen verbunden gedacht, bis beobachtbar (weitere,

kaum weniger sensitive Körperteile finden wissenschaftlich, zumindest

szientistisch, derzeit ja weniger, wo nicht noch unangemessenere, öffentliche Ver-

äh Beachtung):

#hierfoto

Nein, völlig rein weisses Beliebigkeitsrauschen ist

das an (zumal empirischen) Einblicken, was

manche für den Überblick zu halten tendieren,

gar 'in' gleich auch noch verallgemeinert 'den Kopf' nicht. Und selbst ob (oder

wenigstens 'wann') 'es' je 'Terra incognita' war, bleibt eher unentscheidbar:

Denn werder kühlt ein unbedeckter Kopf im Winter nicht aus (antike Anatomen haben immerhin diese Funktion, äh

Eigenschaft, der 'Blutkühlung' beobachtet - und prompt brav 'vereinzigt'/verabsolutiert) noch müssen

heutige neurologische Vorstellungsmodelle signifikannt näher an, bzw. weiter

von, 'der' empirischen 'Realität'

oder gar Komplexität sein (die sie, äh wir, damit beschreiben,

bis verstehen, oder gar beherrschgen s/wollen) als etwa künftige. -  Die

Denkformen und Redeweisen vom 'kompliziertesten/detail- oder immerhin teilchenreichsten

Stück(en 'leuchtender') Materie im/des ganzen

Universum/s' könnte

eben/'nä(h)mlich' auch immerhin an

'unsere Grenzen begreifenden Verstehens' heranführen, und zwingt nicht

notwendigerweise nur zu (etwa erschrockener oder

prinzipieller, bis frustrierter) Vereinfachung(szentrierung):

Die

Denkformen und Redeweisen vom 'kompliziertesten/detail- oder immerhin teilchenreichsten

Stück(en 'leuchtender') Materie im/des ganzen

Universum/s' könnte

eben/'nä(h)mlich' auch immerhin an

'unsere Grenzen begreifenden Verstehens' heranführen, und zwingt nicht

notwendigerweise nur zu (etwa erschrockener oder

prinzipieller, bis frustrierter) Vereinfachung(szentrierung):

![]() 'Bildgebede'

elektro-chemische Aktivitätssubtraktionsverfahren zur Lokalisation/Verortung (bis immerhin

Vergötterung) von 'was auch immer' im Gehirn

'Bildgebede'

elektro-chemische Aktivitätssubtraktionsverfahren zur Lokalisation/Verortung (bis immerhin

Vergötterung) von 'was auch immer' im Gehirn  zeigen

(bzw. können

zwar anderes - und insbesondere 'weniger' - als viele Leute meinen, bis versprechen, doch) immerhin unaufgehobene Zusammenhänge zwisvhen (ja eben zu erwartenden spezifischen neurologischen

Prozessen korreliert mit - vgl. A.K.

- den) begrifflich/denksemiotisch -

abendländisch im 'Banne der' zudem

popularisierten 'Aufklärung' (E.B.)

- so fein säuberlich - in angeblich 'rationale' vertrauens- bis

subjektunabhänig gegebene 'Sachlichkeit'/Gegenstände und(versus gar

als relativ abzulehnende 'emotionalisierte Empfindungen' - getrennten

'Fiktionen' belegen. - Befremdlich an der vorherrschenden Präsentations-, bis

Erscheinungsweise, 'der Gehirnforschung' ist, dass es auch, bis gerade (angebbaren). Fachleuten nicht zu gelingen

schint, die irruge Vorstellung von 'im Gehirn' isoliert für etwas Bestimmtes

zuständigen (gar verantwortlichen) Zentren,

sprachpragmatisch wegzudenken / los zu werden.

zeigen

(bzw. können

zwar anderes - und insbesondere 'weniger' - als viele Leute meinen, bis versprechen, doch) immerhin unaufgehobene Zusammenhänge zwisvhen (ja eben zu erwartenden spezifischen neurologischen

Prozessen korreliert mit - vgl. A.K.

- den) begrifflich/denksemiotisch -

abendländisch im 'Banne der' zudem

popularisierten 'Aufklärung' (E.B.)

- so fein säuberlich - in angeblich 'rationale' vertrauens- bis

subjektunabhänig gegebene 'Sachlichkeit'/Gegenstände und(versus gar

als relativ abzulehnende 'emotionalisierte Empfindungen' - getrennten

'Fiktionen' belegen. - Befremdlich an der vorherrschenden Präsentations-, bis

Erscheinungsweise, 'der Gehirnforschung' ist, dass es auch, bis gerade (angebbaren). Fachleuten nicht zu gelingen

schint, die irruge Vorstellung von 'im Gehirn' isoliert für etwas Bestimmtes

zuständigen (gar verantwortlichen) Zentren,

sprachpragmatisch wegzudenken / los zu werden.

Philosophia protokollierte

immerhin bereits, dass (und sei/wäre)

es (auch) merkwürdigerweise eine der gefärlichsten Ideen ist, anzunehmen; Menschen würden

‚im‘, oder ‚mit dem Kopf‘ denken und empfinden (vgl.

Ludwig Wittgenstein bis R.K.S.).

Philosophia protokollierte

immerhin bereits, dass (und sei/wäre)

es (auch) merkwürdigerweise eine der gefärlichsten Ideen ist, anzunehmen; Menschen würden

‚im‘, oder ‚mit dem Kopf‘ denken und empfinden (vgl.

Ludwig Wittgenstein bis R.K.S.).

[Manchen verbotene Türe des Grünen Salons in den Schwarzen]  So manche Versuche den, oder immerhin einen, (jeweiligen) eigenen (namentlich dem Biotischen

enthobenen) Untersuchungsgegenstand der Psychologie zu erdenken, bis zu finden, scheiterten bekanntlich enpirisch etwa

an der (manche Leute angeblich, bis

vielleicht sogar, kränkenden) - wenn

auch, und immerhin biologisch, eher wenig überraschenden – Beobachtung: Dass

nicht nur Menschen empfindungs- oder immerhin denkfähig sind:

So manche Versuche den, oder immerhin einen, (jeweiligen) eigenen (namentlich dem Biotischen

enthobenen) Untersuchungsgegenstand der Psychologie zu erdenken, bis zu finden, scheiterten bekanntlich enpirisch etwa

an der (manche Leute angeblich, bis

vielleicht sogar, kränkenden) - wenn

auch, und immerhin biologisch, eher wenig überraschenden – Beobachtung: Dass

nicht nur Menschen empfindungs- oder immerhin denkfähig sind:

![]() Dazu gehört/kommt grundsätzlich, dass es, seit über 2.500 Jahren

des (allein abendländischen) Bemühens,

nicht gelang eine brauchbare Definition/Umschreibung

von ‚Seele/Psyche‘ vorzulegen. So dass sich

wissenschaftliche Alternativen, wie jene (mit A.K.

etal. sogar/zumal ‚theologische/philosiohische‘) von nicht – in spezifischen körperlichen oder leiblichen Details

– verortbaren ‚Zentren menschlicher (bis

nmenschlicher) Akte‘, namens ‚ich‘ zu reden /

auszugehen, anbieten, dem/denen Empirie,

inklusive jener des eigen Leibes (mit/in/aus Soziokulturalitäten)

oder ‚wenigstens‘ Körpers (mit Gehirnorgan,

Nerven und einigem mehr), gegenübersteht,

respeltive wechselwirkt.

Dazu gehört/kommt grundsätzlich, dass es, seit über 2.500 Jahren

des (allein abendländischen) Bemühens,

nicht gelang eine brauchbare Definition/Umschreibung

von ‚Seele/Psyche‘ vorzulegen. So dass sich

wissenschaftliche Alternativen, wie jene (mit A.K.

etal. sogar/zumal ‚theologische/philosiohische‘) von nicht – in spezifischen körperlichen oder leiblichen Details

– verortbaren ‚Zentren menschlicher (bis

nmenschlicher) Akte‘, namens ‚ich‘ zu reden /

auszugehen, anbieten, dem/denen Empirie,

inklusive jener des eigen Leibes (mit/in/aus Soziokulturalitäten)

oder ‚wenigstens‘ Körpers (mit Gehirnorgan,

Nerven und einigem mehr), gegenübersteht,

respeltive wechselwirkt. ![]()

[Immerhin

die so gängigen, folgenschweren doch (zumindest

‚gnostischen Denkmustern‘ entsprungen)

verdächtig( irrig)en dichotomen Konfrontationen ‚Geist/Seele‘ versud ‚Materie‘

erübrigend/alternierend]

[Immerhin

die so gängigen, folgenschweren doch (zumindest

‚gnostischen Denkmustern‘ entsprungen)

verdächtig( irrig)en dichotomen Konfrontationen ‚Geist/Seele‘ versud ‚Materie‘

erübrigend/alternierend]

Besoders das Thymotische,

die Würde bzw. der Stolz (eine durchaus prekäre und geistesgeschichtlich zumindest

im Ozzident emotioal, bis moralisch, hochaufgeladene Trennung, bis

Gegenstand/Sachverhalt) berührt eine Fülle

individueller und/oder kollektiver

Kränkungen, Überhebungen und (Un-)Zufriedenheiten.![]()

[Weit offene Türen des Schwarzen Salons sowohl

zur analytischen Modalität des helleren Roten als

auch vom biotischen/belebten Modalität des Grünen (gleichermaßen Vorfindlichen)] Basal und bereits bio-logisch daran/dabei ist, dass schon bzw. erst die

auf naturwissenschaftlichen Vorfindlichkeiten/Empirie beschränkte Lenbensdefiniton Affizierbarkeiten - die etwa wirkstofflich und/oder kognitiv durchaus beeinflussbare

Schwellenfähigkeit, 'überhaupt reizbar zu sein' - erfordert, aber damit

auch die Möglichkeiten alternierender, bis

gegensätzlicher, auszuwählender Reaktionsoptionen

auf einen bestrimmten Reiz eröffnet. Sogar das so gerene dichotom auf 'Kampf

oder Flucht' reduzierte Bespiel kann & darf als Entscheidungsmöglichkeit (gar – wenn aich selten als 'beliebige/willkürliche'

oder 'neurtale' misszudetendene - Wahlfreiheit), wenigstens aber

aktuelle, gar unreflektierte, bis wiederholte und/oder geänderte, Wahlnotwendigkeit, verstanden und etwa durch Übersprungs- oder

Zwischenformen 'erweiterbar' beobachtet und gedeutet werden.

[Weit offene Türen des Schwarzen Salons sowohl

zur analytischen Modalität des helleren Roten als

auch vom biotischen/belebten Modalität des Grünen (gleichermaßen Vorfindlichen)] Basal und bereits bio-logisch daran/dabei ist, dass schon bzw. erst die

auf naturwissenschaftlichen Vorfindlichkeiten/Empirie beschränkte Lenbensdefiniton Affizierbarkeiten - die etwa wirkstofflich und/oder kognitiv durchaus beeinflussbare

Schwellenfähigkeit, 'überhaupt reizbar zu sein' - erfordert, aber damit

auch die Möglichkeiten alternierender, bis

gegensätzlicher, auszuwählender Reaktionsoptionen

auf einen bestrimmten Reiz eröffnet. Sogar das so gerene dichotom auf 'Kampf

oder Flucht' reduzierte Bespiel kann & darf als Entscheidungsmöglichkeit (gar – wenn aich selten als 'beliebige/willkürliche'

oder 'neurtale' misszudetendene - Wahlfreiheit), wenigstens aber

aktuelle, gar unreflektierte, bis wiederholte und/oder geänderte, Wahlnotwendigkeit, verstanden und etwa durch Übersprungs- oder

Zwischenformen 'erweiterbar' beobachtet und gedeutet werden.

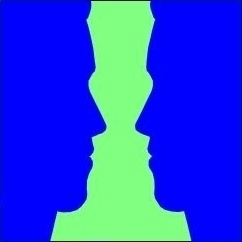

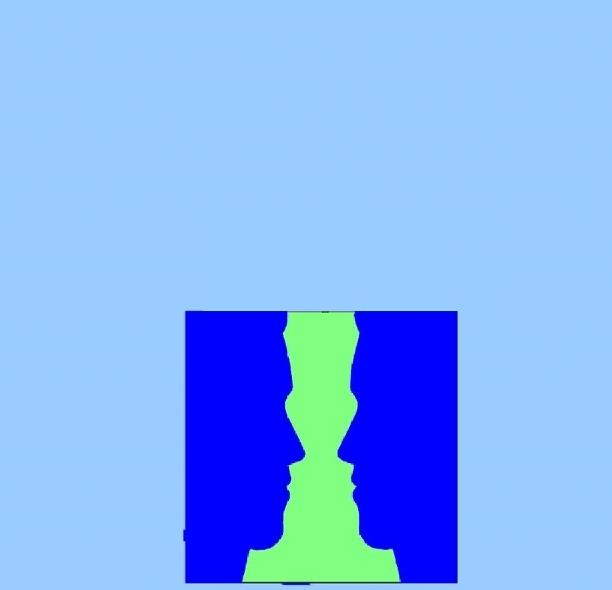

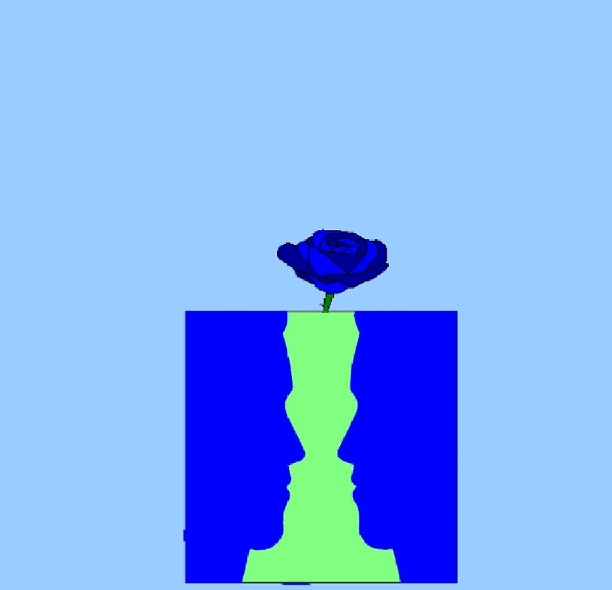

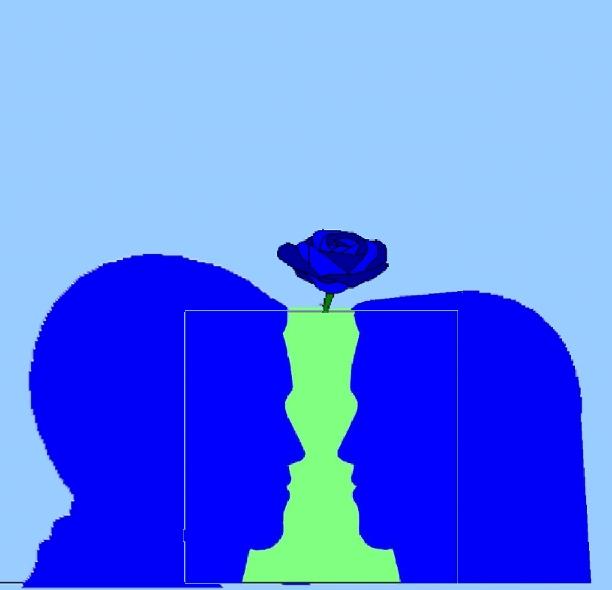

Vexierbild und

ich-hab's-schon-immer-gewusst ![]() Ob, wann bzw. wie es

ein 'Empfindungen' haben Dürfen oder ein sie ertragen Müssen ist bzw. wird kaum

- und schon gar nicht grundsätzlich, allgemein

und für immer eindimensional - entscheidbar.

Ob, wann bzw. wie es

ein 'Empfindungen' haben Dürfen oder ein sie ertragen Müssen ist bzw. wird kaum

- und schon gar nicht grundsätzlich, allgemein

und für immer eindimensional - entscheidbar.

Gerade und ausgerechnet der Thomas-Durch-

bzw. Übergang vom und zum - eben je nach Ihrer persönlichen

wie sachlichen Vorgehens- oder Betrachtungsweise(n) -

'nächsten' respektive 'vorherigen' Raum, dem Roten Saloon des Analytischen

ist (im Schloss - der

Wirklichkeiten des/unseres Lebens bis Daseins) nicht klar durch eine übliche (Querdenk-)Wand, gar

mit beidseitig zugänglichen Türe(n),

markiert/gebildet - sondern steht erschreckend, bis erfreulich, weit, und

manchmal durchaus sichtbar, offen! - Eben mit einigen Konsequenzen solch

bau(art)licher Gegebenheiten. Zu denen in diesem Falle eben gerade nicht

gehören muss, nicht hinreichend klar

und deutlich zwischen Rot und Schwarz, also

den Räumen/Zugehörigkeiten bzw. Aufenthalten darin unterscheiden

zu können. - Viel eher geht es um die Möglichkeiten, anstatt um empfundene

Zwänge (nur von dieser Seite aus läßt sich

nämlich die paradoxe doppelflügelige Holztüre der Ignoranzen gegen das Analytische ver- und entriegeln, die von drüben her dennoch immer offen bleibt),

einzusehen, dass es, - gar stets - mehr Antriebe/Kräfe als Gründe

– eine, bis die, Motivationslücke der Diskontinuität

zur Tat existieren, eben

bedingte Freiheit/en, statt völligem Determinismus

oder belibiger Willküre - gibt und, dass weitererseits etwa biologische, ökobinische

respektive kulturelle, ethische

pp. Interessen bzw. Vorentscheidungen bedeutende Einflüsse auch auf unsere

Kognitionen/bemerkten Denkvorgänge haben.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[Merkwürdig

schief erscheinen mögende Literatur-, bis

Forschungslage: ‚Negatives (zumal

zu Denken/gemäß Gnosis)‘ funktioniert zuverlässig, Vertrauen zwar nicht

etwa weniger als Gegenteile. – Doch mit jenen ‚Optimisten‘ zu

fliegen/arbeiten, die ihre professionellen Pflichten versäumen, da ‚es schon gut gehen‘ werde / ‚die Seminar

besuchten‘, bleibt allerdings kaum zu empfehlen/verlangen]

[Merkwürdig

schief erscheinen mögende Literatur-, bis

Forschungslage: ‚Negatives (zumal

zu Denken/gemäß Gnosis)‘ funktioniert zuverlässig, Vertrauen zwar nicht

etwa weniger als Gegenteile. – Doch mit jenen ‚Optimisten‘ zu

fliegen/arbeiten, die ihre professionellen Pflichten versäumen, da ‚es schon gut gehen‘ werde / ‚die Seminar

besuchten‘, bleibt allerdings kaum zu empfehlen/verlangen]  [Eigentlich

durften Frauen den Schwarzen Salon der Männer(spiele/Raucher)

ja gar nicht betreten – militärisch

gestrenge Meldungen mögen nun allerdings] Zum vielleicht manche zunächst irritierenden

Buchtitel, bis häufig uneingestandenen, übersehenen respektive wehement

bestrittenen Zweck, ‚unglücklich zu

sein(/werden)‘ einleitend ‚Weltliteratur‘ / ‚Tora‘ im weitesten Bedeutungensinne dieser Begriffsverwendungen

verdichtet bei

[Eigentlich

durften Frauen den Schwarzen Salon der Männer(spiele/Raucher)

ja gar nicht betreten – militärisch

gestrenge Meldungen mögen nun allerdings] Zum vielleicht manche zunächst irritierenden

Buchtitel, bis häufig uneingestandenen, übersehenen respektive wehement

bestrittenen Zweck, ‚unglücklich zu

sein(/werden)‘ einleitend ‚Weltliteratur‘ / ‚Tora‘ im weitesten Bedeutungensinne dieser Begriffsverwendungen

verdichtet bei ![]() Fedor Michailowitsch Dostojewski zur Fragestellung: „»Was kann man nun von einem [sic!] Menschen

. . . erwarten?

Fedor Michailowitsch Dostojewski zur Fragestellung: „»Was kann man nun von einem [sic!] Menschen

. . . erwarten?  [Der Vielfalten Vielzahlenfüllen – zumal

inklusive der Erde und des Meeres, mit allen Gaben – bemerk(t)en nicht

allein/erst die Venzianer]

[Der Vielfalten Vielzahlenfüllen – zumal

inklusive der Erde und des Meeres, mit allen Gaben – bemerk(t)en nicht

allein/erst die Venzianer]

Überschütten Sie

ihn mit allen Erdengütern, versenken Sie

ihn in Glück bis über die Ohren, bis über den Kopf, so daß an die Oberfläche

des Glücks wie zum Wasserspiegel nur noch Bläschen aufsteigen, geben Sie ihm

ein pekuniäres [sic!] Auskommen, daß ihm nichts anderes

zu tun übrigbleibt, als zu schlafen, Lebkuchen zu vertilgen und für den

Fortbestander Menschheit zu sorgen - so wird er doch, dieser selbe Mensch, Ihnen

auf der Stelle aus [sic!] purer Undankbarkeit,

einzig aus

[sic! weitere gängige

‚Erklärungen‘/Behauptungen, namentlich von ‚Dummheit‘

und ‚Verführungen‘ bis ‚Bosheit‘

respektive ‚Kriminalität‘, sind

geläufig; O.G.J. durchaus moralisierungsskepisch, anderes/wesentlicheres, als noch

so ‚groben Unfug‘. Vermutend / erhoffend:

aspektisch zumindest hinzukommende

Absichtsentscheidungen, gar dumme, falsche, folgsame, gutwilliuge, irrige, komplementäre, problemerhaltende, rationmale,

strittige und Lückenhaftes, ![]() Vergesslichkeiten

Vergesslichkeiten

![]() bis

#Verzichte# nicht

bis

#Verzichte# nicht ![]() reduktionistisch

/ Kontraste-maximierend / belehrend / bedauerend / apellieremd (und

wäre es änderungs)interessiert unterschlagen müssend]

reduktionistisch

/ Kontraste-maximierend / belehrend / bedauerend / apellieremd (und

wäre es änderungs)interessiert unterschlagen müssend]

Schmähsucht einen Streich spielen.

Er wird sogar die Lebkuchen aufs Spiel setzen und sich

vielleicht den verderblichsten Unsinn

wünschen,

den aller ![]() unökonomischsten

Blödsinn, einzig um [sic!] in diese ganze positive Vernünftigkeit sein eigenes

unheilbringendes phantastisches Element beizumischen. Gerade seine

phantastischen Einfälle, seine banale Dummheit wird er behalten wollen ...«“

unökonomischsten

Blödsinn, einzig um [sic!] in diese ganze positive Vernünftigkeit sein eigenes

unheilbringendes phantastisches Element beizumischen. Gerade seine

phantastischen Einfälle, seine banale Dummheit wird er behalten wollen ...«“  [Spätestens

sozialpsychologisch erwartbarer/vorauszusetzender Weise neigen nicht nur/allein individuelle Menschen

dazu, ihre Zufriedenheit / Kontemplation leicht(fertig)/mutwillig, zu gefährden, bis zu vernichten –

sondern gerade (und

vor allem ‚Größere/Vorgesetzte/Heteronome‘) auch –

eben gegen Dummheit(en)/wegen Bosheit, respektive zwecks

Kriminalitätsbeschränkung, zur Führung/Beherrschung – sozial

figurierte ‚Kollektive‘ verhalten sich häufig (bis zu häufig lebensgefährdend – wider

besseres-Wissen-Können: hinter/unter ihrer zwar begrenzten Rdoch durchaus

Rationalität zurückbleibend) zu (mindestens) ihren

eigen Nachteilen]

[Spätestens

sozialpsychologisch erwartbarer/vorauszusetzender Weise neigen nicht nur/allein individuelle Menschen

dazu, ihre Zufriedenheit / Kontemplation leicht(fertig)/mutwillig, zu gefährden, bis zu vernichten –

sondern gerade (und

vor allem ‚Größere/Vorgesetzte/Heteronome‘) auch –

eben gegen Dummheit(en)/wegen Bosheit, respektive zwecks

Kriminalitätsbeschränkung, zur Führung/Beherrschung – sozial

figurierte ‚Kollektive‘ verhalten sich häufig (bis zu häufig lebensgefährdend – wider

besseres-Wissen-Können: hinter/unter ihrer zwar begrenzten Rdoch durchaus

Rationalität zurückbleibend) zu (mindestens) ihren

eigen Nachteilen]  (Verlinkende und anderer Hervorhebungen O.G.J.

gerade mit P.W. noch mehr/weitere Gründe/Erklärungen solcher

Befunde erwägend, dass Menschen – gar einzigartige Individuen

– durchaus auch andere/eigene ‚Elemente einzubringen/auszutesten‘

hätten.)

(Verlinkende und anderer Hervorhebungen O.G.J.

gerade mit P.W. noch mehr/weitere Gründe/Erklärungen solcher

Befunde erwägend, dass Menschen – gar einzigartige Individuen

– durchaus auch andere/eigene ‚Elemente einzubringen/auszutesten‘

hätten.)

“  [Vorbemerkung des Verlages 7

[Vorbemerkung des Verlages 7

Vor allem eins: Dir selbst sei treu … 17

Vier Spiele mit der [sic!] Vergangenheit 21

1. Die Verherrlichung der

Vergangenheit .22

2. Frau Lot 23

3. Das

schicksalhafte Glas Bier 24

4. Der verlorene Schlüssel, oder »mehr desselben« 27

Die Geschichte mit dem Hammer 37

Die verscheuchten Elefanten 51

Selbsterfüllende Prophezeiungen 57

Wenn du mich

wirklich liebtest, würdest du gern

Wer mich liebt, mit dem stimmt

etwas nicht 97

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut 105

Diese verrückten Ausländer 115

Epilog 127

Literaturverzeichnis 130; P.W, 1985 wiederholt neu aufgelegt; verlinkende

Hervorhebungen O.G.J. bemerkend, dass/wie

schief zumal Such(- äh Erhaltungs-)bedürfnisse gefährdend Gefundenes ja gar nicht länger …]  [Jedenfalls für, bis gegen,

[Jedenfalls für, bis gegen, ![]() O.G.J.‘s Biographie,

von basaler (Schutzpanzerungs-)Bedeutung

/ ‚eulenspiegelischer‘ ‚Wirkung:

Glücksverbote / Unglücksgebote betreffend]

O.G.J.‘s Biographie,

von basaler (Schutzpanzerungs-)Bedeutung

/ ‚eulenspiegelischer‘ ‚Wirkung:

Glücksverbote / Unglücksgebote betreffend]

Zu den besonders gewichtigen Strategien um sich, und/oder andere ‚Glückssucher‘, möglichst zuverlässig/nachhaltig unglücklich zu machen, bzw. leidend zu erhalten, äh so vorzufinden und anzutreffen, gehören, mit P.W. etal. kategorisiert/formuliert, bekanntlich basal:

[Auch ‚die zehn (nach deren

Bekunden) dümmsten Fehler kluger Leute‘ listen-begründet

wesentliche Fallen des Denkens, bis Empfindens, zumal (falsch) nachdenkender Menschen, mit

‚richtigstellenden‘, bis ups

gehbaren, (Hinaus-)Wegen / 25

Techniken (kognitiver Therapie), auf: »The 10 Dumbest Mistakes Smart People Make

And How to Avoid Them«

[Auch ‚die zehn (nach deren

Bekunden) dümmsten Fehler kluger Leute‘ listen-begründet

wesentliche Fallen des Denkens, bis Empfindens, zumal (falsch) nachdenkender Menschen, mit

‚richtigstellenden‘, bis ups

gehbaren, (Hinaus-)Wegen / 25

Techniken (kognitiver Therapie), auf: »The 10 Dumbest Mistakes Smart People Make

And How to Avoid Them«  „Achtung,

[zehn sehr

wichtige/verheerende: O.G.J.]

„Achtung,

[zehn sehr

wichtige/verheerende: O.G.J.] ![]() Denkfallen!“

Denkfallen!“

![]() Forschungsfragestellung: „Warum tun wir Dinge, von denen wir genau wissen, daß sie dumm sind, wenn wir sie tun oder wenn wir

sie getan liaben?

Forschungsfragestellung: „Warum tun wir Dinge, von denen wir genau wissen, daß sie dumm sind, wenn wir sie tun oder wenn wir

sie getan liaben?

Arthur

Freeman und Rose DeWolf zeigen überzeugende Möglichkeiten auf, wie man selbstbehinderndes Denken ändern und damit mehr persönliche Lebensfreude gewinnen kann.“ (Klappentext des Verlages; verlinkende

Hervorhebungen O.G.J.)  [Richterin: ‚Es hat manchmal schon eine

äußerst entmutigende Wirkung, dass der Mensch im stande ist, sich seiner

Verantwortung einfach zu entziehen.‘]

[Richterin: ‚Es hat manchmal schon eine

äußerst entmutigende Wirkung, dass der Mensch im stande ist, sich seiner

Verantwortung einfach zu entziehen.‘]

![]() Vorwort 7

Vorwort 7

[Mehr, nicht erst/allein apokalyptische,

Bedrohungsszenarien wirken zwar durchaus

– doch selten, bis nie, vorgeblichen

Erwartungen gemäß] Zumal angesichts gemeinwesentlicher

Zielvorgaben, bis globaler Koordinierungsbedürfnisse, erschreckend/entlarvend, dass/wo/falls Menschen,

[Mehr, nicht erst/allein apokalyptische,

Bedrohungsszenarien wirken zwar durchaus

– doch selten, bis nie, vorgeblichen

Erwartungen gemäß] Zumal angesichts gemeinwesentlicher

Zielvorgaben, bis globaler Koordinierungsbedürfnisse, erschreckend/entlarvend, dass/wo/falls Menschen, ![]() zu allen Zeiten, allen Mahnungen und besseren

Einsichten zum Trotz

[oder ‚warum‘ auch immer sonst; O.G.J.], ihre Ideen in den einmal eingefahrenen Bahnen

bis zum Exzeß, bis gum „geht nicht mehr" weiter trieben. Vgl. Eva Schmidt

Vorwort in/zu Ilse Wolf’s Anlass sich so intensiv mit dem abendländischen ‚Mode-Reigen durch fünf Jahrhunderte‘ zu

befassen; Ausstellungskatalog 1993.

zu allen Zeiten, allen Mahnungen und besseren

Einsichten zum Trotz

[oder ‚warum‘ auch immer sonst; O.G.J.], ihre Ideen in den einmal eingefahrenen Bahnen

bis zum Exzeß, bis gum „geht nicht mehr" weiter trieben. Vgl. Eva Schmidt

Vorwort in/zu Ilse Wolf’s Anlass sich so intensiv mit dem abendländischen ‚Mode-Reigen durch fünf Jahrhunderte‘ zu

befassen; Ausstellungskatalog 1993.

[Menschen

bleiben erstaunlich zäh – in

mancherlei Hinsichten]

![]() Einführung:

Woher wissen wir, welches die zehn dümmsten

Einführung:

Woher wissen wir, welches die zehn dümmsten

Fehler sind? 9 ![]()

Auch, da

jene die sie machen selbst diese, spätestens

hinterher, so bezeichnen/erkennen: „Zugegebenermaßen ist eine Liste von dummen Denkfehlern ![]() keine genauso präzise Angelegenheit wie das Feststellen

einer Blutgruppe unter dem Mikroskop oder

die Aufreihung der

zehn größten Städte […], aber hinter der […] vorgestellten Liste stehen Tausende von Jahren menschlicher Beobachtung. Diese zehn Denkmuster

sind diejenigen, die uns den meisten Ärger zu bereiten scheinen. Keines von ihnen ist irgendwie kompliziert. Und dennoch [sic!] verursachen sie endlose

Komplikationen, Sorgen und Unannehmlichkeiten.

keine genauso präzise Angelegenheit wie das Feststellen

einer Blutgruppe unter dem Mikroskop oder

die Aufreihung der

zehn größten Städte […], aber hinter der […] vorgestellten Liste stehen Tausende von Jahren menschlicher Beobachtung. Diese zehn Denkmuster

sind diejenigen, die uns den meisten Ärger zu bereiten scheinen. Keines von ihnen ist irgendwie kompliziert. Und dennoch [sic!] verursachen sie endlose

Komplikationen, Sorgen und Unannehmlichkeiten.

[Durchaus (leichter, bis überhaupt nur) mit Humor zu nehmen

– da/wo ‚es sehr ernst wird/ist‘] Allen Fehlern, die in den Kapiteln [zwei

bis elf] beschrieben werden, ist

folgendes gemeinsam:

Allen Fehlern, die in den Kapiteln [zwei

bis elf] beschrieben werden, ist

folgendes gemeinsam:

1. Sie

ereignen sich in unseren Denkprozessen.

2. Sie

bereiten uns große Schwierigkeiten.

3. Sie haben

zur Folge, daß es uns schlecht geht.

4. Sie sind

relativ leicht zu vermeiden.

5. Sie sind

Reaktionen, die wir vermeiden würden, wenn wir klar und vernünftig

über sie nachdächten.“ (Zitat

S. 16; Kursievdrzck im Original, Fettdruck und alle verlinkenden Hervorhebungen

O.G.J.)

![]() Die Verantwortung für Ihre Gefühle

übernehmen

12

Die Verantwortung für Ihre Gefühle

übernehmen

12

Kernthese: „Sie können

die Art und Weise ändern, wie Sie über die Ereignisse in Ihrem Leben denken. […] unsere Gefühle und unsere

Handlungen sind nicht von unseren Gedanken getrennt. Sie stehen alle in Beziehung zueinander. Das Denken ist das Tor zu

unseren Gefühlen - und unsere Gefühle bilden das Tor zu unseren Handlungen.

Kernthese: „Sie können

die Art und Weise ändern, wie Sie über die Ereignisse in Ihrem Leben denken. […] unsere Gefühle und unsere

Handlungen sind nicht von unseren Gedanken getrennt. Sie stehen alle in Beziehung zueinander. Das Denken ist das Tor zu

unseren Gefühlen - und unsere Gefühle bilden das Tor zu unseren Handlungen.

Während Sie dieses Buch lesen, werden Sie entdecken, wie die

Änderung Ihrer Denkweise Sie dazu befähigen kann, Verantwortung [sic!] für Ihre Gefühle zu übernehmen,

statt sich von Ihren Gefühlen beherrschen zu lassen.

Sie werden entdecken, daß die Gefühle, die Ihnen Probleme bereiten, nicht irgendwo tief in Ihrem Innern lagern und

dort vor sich hin schäumen. Gefühle werden tatsächlich in dem Augenblick

produziert, in dem wir sie brauchen. Und wir rufen sie durch die Art, wie wir denken,

hervor.

Während Sie dieses Buch lesen, werden Sie entdecken, wie die

Änderung Ihrer Denkweise Sie dazu befähigen kann, Verantwortung [sic!] für Ihre Gefühle zu übernehmen,

statt sich von Ihren Gefühlen beherrschen zu lassen.

Sie werden entdecken, daß die Gefühle, die Ihnen Probleme bereiten, nicht irgendwo tief in Ihrem Innern lagern und

dort vor sich hin schäumen. Gefühle werden tatsächlich in dem Augenblick

produziert, in dem wir sie brauchen. Und wir rufen sie durch die Art, wie wir denken,

hervor.

Wenn Sie das nicht glauben [sic! ‚sich dies

nicht vorstellen, so etwas nicht für

möglich halten,‘; O.G.J. ‚Glauben‘

(bereits/auch ‚begrifflich‘ primär) nicht für eine vorläufige, gar

schlechte/re, irgendwann dadutch abzulösende ‚ Vorform von Wissen‘

haltend/verwendend] können,

betrachten Sie einmal folgende Beispiele:“

![]() Die unzuverlässige Freundin

Die unzuverlässige Freundin

![]() Die schlechten Eltern

Die schlechten Eltern

![]() Was Ihre Handlungen bestimmt 14

Was Ihre Handlungen bestimmt 14

![]() Kluge Leute sind auch nur [sic!] Menschen 15

Kluge Leute sind auch nur [sic!] Menschen 15

[Spiegel

menschenheitlicher Grunderfahrung: ‚Erare hzmanum est‘] Lassen / Können sich also auf kognitiv( therapeutisch-geschult-vernünftig)e Weise nicht vor folgenden ups Fehlerarten bewahren / gegen alle Irrtümer schützen (lassen).

[Spiegel

menschenheitlicher Grunderfahrung: ‚Erare hzmanum est‘] Lassen / Können sich also auf kognitiv( therapeutisch-geschult-vernünftig)e Weise nicht vor folgenden ups Fehlerarten bewahren / gegen alle Irrtümer schützen (lassen).

![]() Die Rolle der kognitiven

Therapie

16

Die Rolle der kognitiven

Therapie

16

„[…] Wird

das Erlernen dieser Ihre Entscheidungsfähigkeiten verbessernden

Techniken es Ihnen

ermöglichen, in Zukunft alle Fehler zu vermeiden? Leider [sic!] nein. ![]() Schließlich ist es stets möglich, daß sich

auch die sorgfältigst bedachten Entscheidungen als

falsch erweisen. Viele unserer Handlungen schienen zu dem gegebenen

Zeitpunkt eine gute Idee zu sein. Aufgrund

der Informationen [sic!], die Ihnen

zur Verfügung standen, würden Sie wahrscheinlich das selbe

wieder tun. Sie können [sic!] nicht sagen, daß Sie nicht klar gedacht haben.

Schließlich ist es stets möglich, daß sich

auch die sorgfältigst bedachten Entscheidungen als

falsch erweisen. Viele unserer Handlungen schienen zu dem gegebenen

Zeitpunkt eine gute Idee zu sein. Aufgrund

der Informationen [sic!], die Ihnen

zur Verfügung standen, würden Sie wahrscheinlich das selbe

wieder tun. Sie können [sic!] nicht sagen, daß Sie nicht klar gedacht haben.

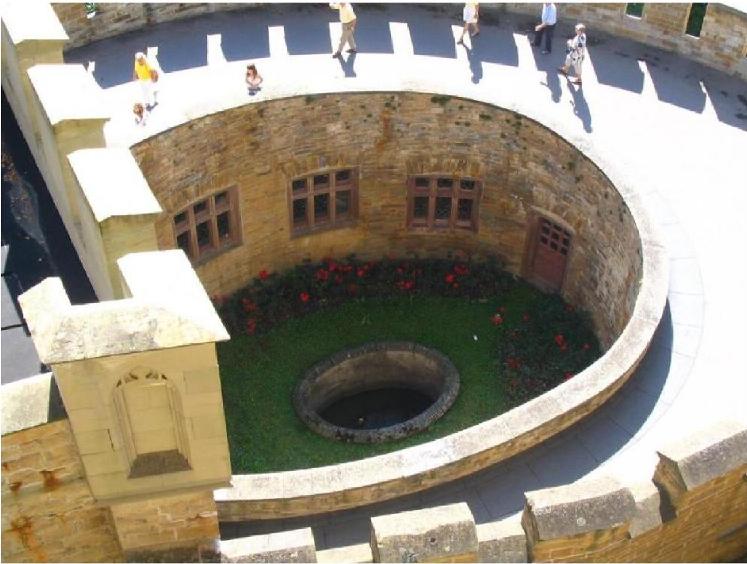

[Abb.

Wahlsaal Venedig! Unvollkommene Wahlen

und endlich begrenzte Auswahlmöglichkeiten]

[Abb.

Wahlsaal Venedig! Unvollkommene Wahlen

und endlich begrenzte Auswahlmöglichkeiten]

Manchmal tun

Sie vielleicht etwas, von dem Sie genau wissen, daß es

dumm ist,

aber Sie haben sich ziemlich bewußt entschieden,

es trotzdem

zu tun. ![]() Meistens [sic!] sind dies Fälle, in denen dem

sofortigen Vergnügen vor einem längerfristigen Ziel der Vorzug gegeben wird.

[…]

Meistens [sic!] sind dies Fälle, in denen dem

sofortigen Vergnügen vor einem längerfristigen Ziel der Vorzug gegeben wird.

[…]

Sie würden

sich dann einfach besser fühlen. Sie können natürlich [sic!] einwenden, daß sie sich weigern, der [sic!]

harten Realität ins Gesicht zu sehen. Und manche tun das vielleicht auch.

![]() Aber es ist

ebenso [sic!] gut möglich, daß sie zwischen

zwei unangenehmen Alternativen wählen. Leider ist

das oft die einzige Wahl,

die wir haben.

Aber es ist

ebenso [sic!] gut möglich, daß sie zwischen

zwei unangenehmen Alternativen wählen. Leider ist

das oft die einzige Wahl,

die wir haben.

In [dem zuvor systematisch ausgeführten/verallgemeineterten] Fall bestand die Wahl darin, entweder ihr medizinisches Risiko z u erhöhen oder ohne ihre geliebte Bräune aus zu kommen. Die Liebhaber der Sonnenbräune entschieden sich eben

für die ihnen am wenigsten unangenehmer scheinende Alternative - auch

wenn andere dies für einen Fehler halten.

Sie handeln kaum ungewöhnlich, wenn Sie sich manchmal

ganz kühl,

klar und bewußt entscheiden, etwas zu tun,

von dem Sie genau wissen,

daß Sie es

besser nicht tun sollten, wie zum Beispiel ein

zweites Stück [zu essen, oder … etwa zu rauchen].

[Wenn und solange, bis da, ‚unsere/die ה-Realität/en‘

nicht vollständig determiniert

(Freiheiten existent), respektive ‚wieder und dagegen

neu betretbar‘ (Unterschiede, gar Respektsabstände

/ Diskontinuitätslücken,

zwischen Repräsentationen und Rקפר,דקמאןקראקצ) sind/werden … ]  Daher werden die Informationen [sic!] dieses Buches Sie nicht

davon abhalten, sogenannte ehrliche [sic! was O.G.J. hier

fehlt: (Weitere) Fälle

Daher werden die Informationen [sic!] dieses Buches Sie nicht

davon abhalten, sogenannte ehrliche [sic! was O.G.J. hier

fehlt: (Weitere) Fälle ![]() besserer, bis durchaus kluger, Fehler, die (längst nicht nur kluge) Menschen und deren

Figurationen durchaus machen; vgl. zumindest

V.F.B. Lückenmanagement] Fehler zu begehen - solche, die Sie

begehen, weil Sie die Zukunft nicht vorhersagen können, oder

solche, die Sie begehen, weil Sie sie begehen wollen.

besserer, bis durchaus kluger, Fehler, die (längst nicht nur kluge) Menschen und deren

Figurationen durchaus machen; vgl. zumindest

V.F.B. Lückenmanagement] Fehler zu begehen - solche, die Sie

begehen, weil Sie die Zukunft nicht vorhersagen können, oder

solche, die Sie begehen, weil Sie sie begehen wollen.

[Dero Fürstlichkeiten

der Fehler Wohnung, drüben, oben im Hochschloss

über des ‚Glauberns‘

Überzeugtheitenfestung]

[Dero Fürstlichkeiten

der Fehler Wohnung, drüben, oben im Hochschloss

über des ‚Glauberns‘

Überzeugtheitenfestung] ![]() Und sie

werden Sie vermutlich auch nicht davon

abhalten, »unehrliche« Fehler zu machen, wenn Sie dazu neigen. Die folgenden

Kapitel beschäftigen sich nicht mit negativen Charaktereigenschaften

wie Unehrlichkeit [sic! Was

ist/wäre dann mit Unhöflichkeiten pp.?

O.G.J. eher an vorherrschenden Erkenntnisfehlern orientiert, etwa: ‚hätten nur

alle die gleiche (einfache), da richtige, Einsicht, dann …‘] oder Gier [sic! zumal Überzehungen

von Polaritäten das stets ambivalent

doppelgesichtige Dualismen-Problemsyndroms

sind/werden; O.G.J. gentelness, mindestens aber ethisch Mass,

statt

Und sie

werden Sie vermutlich auch nicht davon

abhalten, »unehrliche« Fehler zu machen, wenn Sie dazu neigen. Die folgenden

Kapitel beschäftigen sich nicht mit negativen Charaktereigenschaften

wie Unehrlichkeit [sic! Was

ist/wäre dann mit Unhöflichkeiten pp.?

O.G.J. eher an vorherrschenden Erkenntnisfehlern orientiert, etwa: ‚hätten nur

alle die gleiche (einfache), da richtige, Einsicht, dann …‘] oder Gier [sic! zumal Überzehungen

von Polaritäten das stets ambivalent

doppelgesichtige Dualismen-Problemsyndroms

sind/werden; O.G.J. gentelness, mindestens aber ethisch Mass,

statt Moralismen, orientiert]  oder Unmoral [sic!], weil sich

oder Unmoral [sic!], weil sich ![]() zum einen nicht alle

einig darüber sind, wie diese Begriffe

definiert werden

sollten.

zum einen nicht alle

einig darüber sind, wie diese Begriffe

definiert werden

sollten. ![]() Zum anderen kommt es selten vor, daß ein Gewohnheits-Einbrecher sich mit den Worten verteidigt:

»Ich hab einfach nicht nachgedacht. Euer Ehren« und ihm geglaubt [sic!] wird.

Zum anderen kommt es selten vor, daß ein Gewohnheits-Einbrecher sich mit den Worten verteidigt:

»Ich hab einfach nicht nachgedacht. Euer Ehren« und ihm geglaubt [sic!] wird.

[Selbst wo alle

dasselbe für ‚richtig/nötig/gut halten‘ – unterbleibt es durchaus häufig] Was diese Techniken können, ist, Fehlurteile und falsche Schritte bekämpfen [sic!], zu denen

es“ komme,

„weil

Sie zu dem jeweiligen Zeitpunkt

nicht nachgedacht haben. Und das ist ein sehr wichtiger Beitrag. Durch

das Erlernen dieser

Techniken können Sie Fehler, die entscheidende

Auswirkungen auf Ihr Lehen haben, vermeiden

oder zumindest lernen, besser mit ihnen umzugehen.“

(Ar.Fr. R.DW. S. 17; kursiv im Original, verlinkenden

und illustrierende Hervorhebungen O.G.J.)

[Selbst wo alle

dasselbe für ‚richtig/nötig/gut halten‘ – unterbleibt es durchaus häufig] Was diese Techniken können, ist, Fehlurteile und falsche Schritte bekämpfen [sic!], zu denen

es“ komme,

„weil

Sie zu dem jeweiligen Zeitpunkt

nicht nachgedacht haben. Und das ist ein sehr wichtiger Beitrag. Durch

das Erlernen dieser

Techniken können Sie Fehler, die entscheidende

Auswirkungen auf Ihr Lehen haben, vermeiden

oder zumindest lernen, besser mit ihnen umzugehen.“

(Ar.Fr. R.DW. S. 17; kursiv im Original, verlinkenden

und illustrierende Hervorhebungen O.G.J.)

![]() Ihre Denkkraft mobilisieren 18

Ihre Denkkraft mobilisieren 18  [Dichte Schiebtüre

zum/vom Roten Salon, äh analytischen Denken geöffnet] [Farbe

der Fehlerfandung

des Roten Salons der analytischen

Modalität: Wie stark trifft für Sie/Euer Gbaden, auf

mich, 1.-50. zu?]

[Dichte Schiebtüre

zum/vom Roten Salon, äh analytischen Denken geöffnet] [Farbe

der Fehlerfandung

des Roten Salons der analytischen

Modalität: Wie stark trifft für Sie/Euer Gbaden, auf

mich, 1.-50. zu?]

![]() Ein

Fehler-Quiz 19 gäbe (in

fünf Graden des Zutreffens von Fragebogen-Aussagen auf/für einen) Hinweise (ob

und) welche der zehn verheerendsten, ohnehin meist (bis

individuell) gemischten, Denkformen einem jeweils besonders zu

schaffen machen:

Ein

Fehler-Quiz 19 gäbe (in

fünf Graden des Zutreffens von Fragebogen-Aussagen auf/für einen) Hinweise (ob

und) welche der zehn verheerendsten, ohnehin meist (bis

individuell) gemischten, Denkformen einem jeweils besonders zu

schaffen machen: ![]()

[א ‚Klein Hühnchen‘/Schreckenszenarien anfällig?] ![]() „1. Auch geringfügige Probleme können

mich schon aus der Fassung bringen.

„1. Auch geringfügige Probleme können

mich schon aus der Fassung bringen.

2. Andere werfen mir vor, aus Mücken Elefanten zu machen.

3. Ich rege mich leicht auf.

4. Es hat keinen Zweck, es zu versuchen, denn ich weiß, daß

es nichts nützen wird.

5. Ich weiß schon im voraus, daß

es schief gehen wird.

[ב Sind

Euer Gnaden gedankenlesend?]

![]() 6. Ich weiß oft, was andere denken.

6. Ich weiß oft, was andere denken.

7. Menschen, die mir nahe stehen, sollten meine Wünsche

kennen.

8. Man kann von der Körpersprache der Leute auf ihre

Gedanken schließen.

9. Wenn Menschen viel Zeit miteinander verbringen, sind

ihre Gedanken oft in Einklang miteinander.

10. Ich war schon oft grundlos beunruhigt über das, was

andere denken könnten.

[ auf

mich/sich personalisierend?] ![]() 11. Ich bin für das Glück meiner Lieben

verantwortlich.

11. Ich bin für das Glück meiner Lieben

verantwortlich.

12. Wenn etwas schiefgeht, denke ich immer, daß es mein Fehler ist.

13. Ich finde, daß ich mehr als andere Leute kritisiert werde.

14. Ich weiß genau, wenn Leute etwas gegen mich haben - sie

müssen es noch nicht mal direkt sagen oder meinen Namen erwähnen.

15. Ich bin schon unfairerweise für Dinge getadelt worden,

für die ich gar nichts kann.

[ד Mir/Sich selbst vertrauend?] ![]() 16. Mein allzu großes Selbstvertrauen bringt

mich oft in Schwierigkeiten.

16. Mein allzu großes Selbstvertrauen bringt

mich oft in Schwierigkeiten.

17. Mein Selbstvertrauen

scheint die Leute abzuschrecken.

18. Ich finde, wenn man bei einer Sache Erfolg hat, kann man bei

allem anderen genauso erfolgreich sein.

19. Für meine Mißerfolge sind andere Leute verantwortlich

gewesen.

20. Wenn man erst einmal Erfolg gehabt hat, kann man sich

zurücklehnen, weil der Schwung einen auf der Erfolgsleiter hält.

[ה Kritikern vertrauend?] ![]() 21. Irgendwie schaffen es die Leute immer, mit ihrer Kritik auf meine empfindlichsten Stellen zu

zielen.

21. Irgendwie schaffen es die Leute immer, mit ihrer Kritik auf meine empfindlichsten Stellen zu

zielen.

22. Was Kritik angeht, habe ich einen sechsten Sinn. Ich merke genau, wann ich gemeint bin.

23. Negative Bemerkungen von anderen können mich wirklich

verletzen, mich sogar ![]() [sic!] deprimieren.

[sic!] deprimieren.

24. Ich höre die negativen Bemerkungen und überhöre

Komplimente.

25. Ich glaube,

daß alle wertenden Bemerkungen etwa gleich viel zählen.

[ו perfektionistisch?] ![]() 26. Ich bin beunruhigt, wenn ich etwas nicht zu Ende bringen kann.

26. Ich bin beunruhigt, wenn ich etwas nicht zu Ende bringen kann.

27. Als »durchschnittlich« oder »einer unter vielen«

bezeichnet zu werden, ist eine Beleidigung.

28. Ich reiche lieber gar keine Arbeit ein als eine. die

meine selbst gesetzten Maßstäbe nicht

erfüllt.

29. Es ist mir wichtig, als jemand zu gelten, der nie von

den untadeligsten Maßstäben abweicht.

30. Auch ein geringfügiger

Fehler kann mir schon den ganzen Tag ruinieren - oder mein Leben.

[ז vergleichensanfällig?] ![]() 31. Verglichen mit anderen bin ich ein

Versager.

31. Verglichen mit anderen bin ich ein

Versager.

32. Ich sehe mich immer im

Wettbewerb mit anderen.

33. Es beunruhigt mich, von den Erfolgen anderer zu hören.

34. Es ![]() [sic!] deprimiert mich, daß ich noch nicht die Position erreicht habe, die

ich zu diesem Zeitpunkt erreicht haben sollte.

[sic!] deprimiert mich, daß ich noch nicht die Position erreicht habe, die

ich zu diesem Zeitpunkt erreicht haben sollte.

35. Ich finde, man muß sich mit anderen vergleichen, wenn

man Erfolg haben will.

[ח Eventuallitätensorge?] ![]() 36. Das Leben

ist gefährlich.

36. Das Leben

ist gefährlich.

37. Man muß bei allem, was man tut und sagt, sehr

vorsichtig sein, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten.

38. Ich gehe nicht gern Risiken ein.

39. Ich habe schon einige Chancen verpaßt, weil ich nicht

bereit war, etwas zu riskieren.

40. Ich unterlasse manche Handlungen,

wenn ich glaube, daß ich verletzt

oder zurückgewiesen werden könnte.

[ט sollensorientiert?] ![]()

![]()

![]() 41. Ich fühle mich schuldig wegen

etwas, das ich in der

Vergangenheit zu tun versäumt habe.

41. Ich fühle mich schuldig wegen

etwas, das ich in der

Vergangenheit zu tun versäumt habe.

42. Ich glaube,

daß es wichtig ist, sich nach den Regeln zu richten.

43. Wenn ich auf meine

Vergangenheit zurückblicke, sehe ich mehr Mißerfolg als Erfolg.

44. Ich fühle mich unter Druck, immer das Richtige zu tun.

45. All meine Pflichten und Aufgaben überwältigen mich oft.

[י affiziert’s mich (jetzt)?] ![]() 46. Die Meinung

anderer interessiert mich nicht.

46. Die Meinung

anderer interessiert mich nicht.

47. Mir wird oft vorgeworfen, daß ich nicht richtig zuhöre.

48. Ich fühle mich sofort angegriffen, wenn Leute mich bitten - oder mir gar auftragen -, etwas zu tun.

49. Ich finde, daß die

Dinge auf meine Art oder gar nicht

gemacht werden sollten.

50. Ich neige dazu, Dinge aufzuschieben, sogar solche, die wichtig sind.“

[Insofern vernünftigerweise, doch/eben von der so eng benachbarten

roten Modalität des Analytischen her aufgezogen/gesehen –

[Insofern vernünftigerweise, doch/eben von der so eng benachbarten

roten Modalität des Analytischen her aufgezogen/gesehen – ![]() vor (‚Rotkäppchens innere Schweinehündin‘) Verhaltensfragen umfassender (als ‚nur/immerhin‘ rationell verständig/so oft

vor (‚Rotkäppchens innere Schweinehündin‘) Verhaltensfragen umfassender (als ‚nur/immerhin‘ rationell verständig/so oft

![]() ‚denkerisch‘-genannt)

empfindender Psyche gestellt]

‚denkerisch‘-genannt)

empfindender Psyche gestellt]

[‚Wegen‘

ihrer enormen Wichtigkeit ist

Urteilskraft die ups

schwächste aller Kräfte – denn sie exekutiert

selbst überhaupt nicht/s]

[‚Wegen‘

ihrer enormen Wichtigkeit ist

Urteilskraft die ups

schwächste aller Kräfte – denn sie exekutiert

selbst überhaupt nicht/s]

[Ob

Startblock- oder Kotau-Haltung – erstes/mutiges Kapital, äh Anfangskapitel, ups]

„1. Es

besser wissen 24

(können & dürfen als die 50 vorstehenden Überzeugtheiten einem suggerieren wollen)

[Ob

Startblock- oder Kotau-Haltung – erstes/mutiges Kapital, äh Anfangskapitel, ups]

„1. Es

besser wissen 24

(können & dürfen als die 50 vorstehenden Überzeugtheiten einem suggerieren wollen)

![]() Wenn Ihre Intelligenz [gar /koxmah/ חכמה; O.G.J. von Kenntnissenmengen bis Klugheit unterscheidend] Sie im Stich läßt 25

Wenn Ihre Intelligenz [gar /koxmah/ חכמה; O.G.J. von Kenntnissenmengen bis Klugheit unterscheidend] Sie im Stich läßt 25

![]() Wenn Sie Ihre Streßschwelle

überschreiten 27

Wenn Sie Ihre Streßschwelle

überschreiten 27 ![]()

![]() Ihre Schwelle

Ihre Schwelle ![]() verschieben 29

verschieben 29

![]() Verwundbarkeitsfaktoren

30

Verwundbarkeitsfaktoren

30

![]() Eine Verwundbarkeits-Checkliste 31

Eine Verwundbarkeits-Checkliste 31

![]() Streß vermehrt Fehler

32

Streß vermehrt Fehler

32  [Stresslage (als) Fünfstufen-Verwundbarkeitenquitzfornuliert: Wie stark (0/1 - 4/5),

zunächst separat betrachtet, „Ihre

[Stresslage (als) Fünfstufen-Verwundbarkeitenquitzfornuliert: Wie stark (0/1 - 4/5),

zunächst separat betrachtet, „Ihre ![]() Gefühle (spüren Sie eine emotionale Veränderung?), Ihre

Gefühle (spüren Sie eine emotionale Veränderung?), Ihre ![]() Gedanken

(neigt [nachstehender] Faktor [jeweils] dazu, Ihre Gedanken zu

beherrschen?) und Ihr

Gedanken

(neigt [nachstehender] Faktor [jeweils] dazu, Ihre Gedanken zu

beherrschen?) und Ihr ![]() Verhalten (verhalten

Sie sich anders, wenn dieser

Faktor auftritt?)“ beeinflussbar durch/von

(den

Faktoren/Größen):

Verhalten (verhalten

Sie sich anders, wenn dieser