|

|

Zumal (oh Schreck) zivilisatorische

|

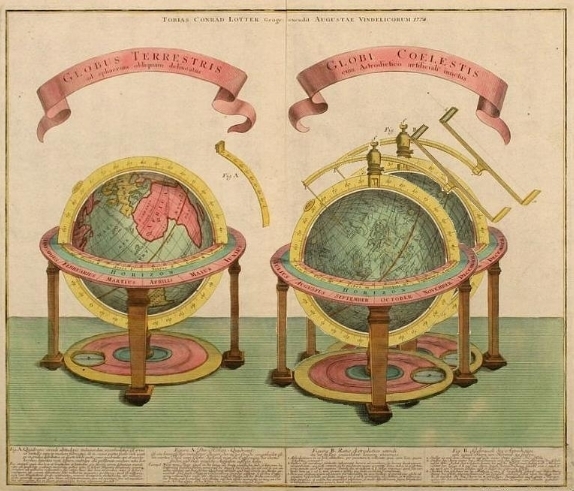

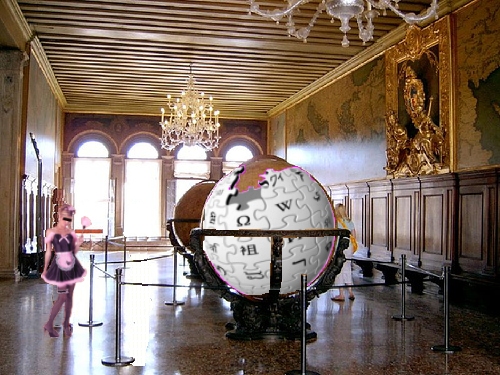

Gegen/Von ‚Osten‘ an der 25 Meter breiten Hauptein- /

Ausgangswand und (s)einer Stirnseite, über dem (1797 ‚entfernten‘) Thronegestühl auf dem

Podest / Tribuna des 54 Meter langen, großen Ratssaales / Sala

del Maggior Consiglio der Seeneis(s)ima Venezia, befindet sich eines der wohl

grossflächigsten Ölgemälde überhaupt: ![]() Tintorettos (Werkstatt um 1588 entstammende: ‚Himmlische Heerscharen im) Paradies‘ (7 x 24 m), ‚eigentlich‘ und

hauptsächlich ‚die Krönung der (also welcher?) Jungfrau‘ zeigend/meinend, wo – auch schon vor dem Brand von 1577 – der/dieser entscheidenden ‚irdischen

(Rats-)Versammlung‘

der

Tintorettos (Werkstatt um 1588 entstammende: ‚Himmlische Heerscharen im) Paradies‘ (7 x 24 m), ‚eigentlich‘ und

hauptsächlich ‚die Krönung der (also welcher?) Jungfrau‘ zeigend/meinend, wo – auch schon vor dem Brand von 1577 – der/dieser entscheidenden ‚irdischen

(Rats-)Versammlung‘

der  ‚Adelsrepublik‘/Nobilòminioligarchie, semiotisch/abgebildet, wesentlich(st)e Themen[vorstellungsspektren]

‚Adelsrepublik‘/Nobilòminioligarchie, semiotisch/abgebildet, wesentlich(st)e Themen[vorstellungsspektren]  erinnernd gegenüber, und –

bis an die, sowie von der, ‚überhimmlischen Decke‘ – höher darüber, gestellt sind, äh waren und zumindest jenen, die davon bemerken, bis ‚betroffen essen‘ wollen, erhalten blieben.

erinnernd gegenüber, und –

bis an die, sowie von der, ‚überhimmlischen Decke‘ – höher darüber, gestellt sind, äh waren und zumindest jenen, die davon bemerken, bis ‚betroffen essen‘ wollen, erhalten blieben.

‚Ein‘, bis das, ‚Motiv‘ (gar

Beweggrund / Movens) / Topos/ / Vorstellungskonzept  dessen –

nein ‚deren‘ (zu oft Miss-)Verständnisse,

Verwendungen und Beanspruchungen weiter von wesentlichen

Bedeutungen/Auswirkungen sind, waren und (gewesen sein) werden – also gerade nichts

singuläres/einziges ('wären'/bleiben):

dessen –

nein ‚deren‘ (zu oft Miss-)Verständnisse,

Verwendungen und Beanspruchungen weiter von wesentlichen

Bedeutungen/Auswirkungen sind, waren und (gewesen sein) werden – also gerade nichts

singuläres/einziges ('wären'/bleiben):

So

versteift ‚sich‘/anderen mache (im

weitesten, nicht allein individuelle oder ‚natürlich‘

genanngten Wortsinne) Person/en auf

Verloren-Sein/Gehen, bis Wieder-zurück-Suchen/Holen (vgl.

latinisiert ‚re-ligion‘– oder sogar/immerhin neu, dawider, oder überhaupt, vgl.

‚legion‘, Finden)-S/Wollen:

So

versteift ‚sich‘/anderen mache (im

weitesten, nicht allein individuelle oder ‚natürlich‘

genanngten Wortsinne) Person/en auf

Verloren-Sein/Gehen, bis Wieder-zurück-Suchen/Holen (vgl.

latinisiert ‚re-ligion‘– oder sogar/immerhin neu, dawider, oder überhaupt, vgl.

‚legion‘, Finden)-S/Wollen:

und zwar nicht etwa allein, oder eindeutig, des

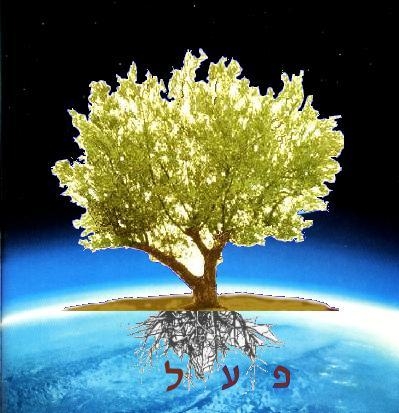

Gartens (in/aus [Richtung]) Eden /gan beden/ oder eines פרד״ס PaRDeS , äh Paradieses (selbst

falls, und gerade wo. damit nicht ausschließlich beeindruckend, betörend-[ver]führende,

bis magische, ‚Wundergartentierparkanlagen‘ – zumal

vorgeblicher ‚Naturbelassenheiten‘ anstelle/als assyrische/nimrodischer Herrschaftskulturalismen,

dieser [Namens- bis Denk-]Herkunft

– sondern auch, bis überhaupt, ‚Vorstellungenkonzeptevielfalten‘.

und zwar nicht etwa allein, oder eindeutig, des

Gartens (in/aus [Richtung]) Eden /gan beden/ oder eines פרד״ס PaRDeS , äh Paradieses (selbst

falls, und gerade wo. damit nicht ausschließlich beeindruckend, betörend-[ver]führende,

bis magische, ‚Wundergartentierparkanlagen‘ – zumal

vorgeblicher ‚Naturbelassenheiten‘ anstelle/als assyrische/nimrodischer Herrschaftskulturalismen,

dieser [Namens- bis Denk-]Herkunft

– sondern auch, bis überhaupt, ‚Vorstellungenkonzeptevielfalten‘. bezeichnet/gemeint, bis betreffend gefunden ...).

bezeichnet/gemeint, bis betreffend gefunden ...).

Was nicht selten, bis sogar kaum verhinderlich, vor

zumal erwünschten und möglichen (gleich

gar zivilisatorischen/überformbaren – nicht allein

Was nicht selten, bis sogar kaum verhinderlich, vor

zumal erwünschten und möglichen (gleich

gar zivilisatorischen/überformbaren – nicht allein ![]() ‚schlaraffenlämdischen‘

oder immerhin ‚von Milch und Honig

überfließenden‘) Füllen steht/kommt, wie sie

immerhin seitens ‚der Tora[h]/Bibel, mit ‚G-ttesreich‘ und als ‚himmlischem Jerusalem‘, uudװaber

zwar ‚auf Erden‘/‚im Lande‘ הארץ /ha'eretz/ mit kostenlos unbegrenzter

Trinkwasserversorgung für alle (nicht etwa nur/immerhin ‚herab gekommen‘, auch ‚über die Sonne hinaus‘, ohne auf diesen/einen

Stern angewiesen/beschränkt zu sein/werden;

sowie keineswegs ohne Beiträge des

und der Menschen – eben in Unterschieden,

bis Widersprüchen,

zu/mit Maria/Venezia/Ekklesia im «Hortus

[conclusus] / ‚Paradisgerten‘ [umzäunten; ‚vergleiche‘/beachte den jüdischen ‚Zaun‘ der ‚Halacha/s(ordnung/en)

und [H/]Aggadot/[H]Aggadim(geschichtenberichte)

um‘ die Tora]» befindlich[e]/bewahrt[e

‚Urs turmia‘]) erahnbar,

bis ermöglichend versprochen ...

‚schlaraffenlämdischen‘

oder immerhin ‚von Milch und Honig

überfließenden‘) Füllen steht/kommt, wie sie

immerhin seitens ‚der Tora[h]/Bibel, mit ‚G-ttesreich‘ und als ‚himmlischem Jerusalem‘, uudװaber

zwar ‚auf Erden‘/‚im Lande‘ הארץ /ha'eretz/ mit kostenlos unbegrenzter

Trinkwasserversorgung für alle (nicht etwa nur/immerhin ‚herab gekommen‘, auch ‚über die Sonne hinaus‘, ohne auf diesen/einen

Stern angewiesen/beschränkt zu sein/werden;

sowie keineswegs ohne Beiträge des

und der Menschen – eben in Unterschieden,

bis Widersprüchen,

zu/mit Maria/Venezia/Ekklesia im «Hortus

[conclusus] / ‚Paradisgerten‘ [umzäunten; ‚vergleiche‘/beachte den jüdischen ‚Zaun‘ der ‚Halacha/s(ordnung/en)

und [H/]Aggadot/[H]Aggadim(geschichtenberichte)

um‘ die Tora]» befindlich[e]/bewahrt[e

‚Urs turmia‘]) erahnbar,

bis ermöglichend versprochen ... (noch weitgehend unbekanntes, und vor allem unaussprechliches, Laut[zahl]zeichen

/otijot/ - hier stellvertretend geschriebene

/taw/-Variable für ‚unsichtbar-sichtbare‘, bis ‘unknown unknowns‘, Weltwirklichkeiten. noch ausstehender Begrifflichkeiten-Konzepte und – gar

auch ‚neue Schöpfung‘ pp. genannte – Vorfindlichkeiten damit/daraus/dafür).

(noch weitgehend unbekanntes, und vor allem unaussprechliches, Laut[zahl]zeichen

/otijot/ - hier stellvertretend geschriebene

/taw/-Variable für ‚unsichtbar-sichtbare‘, bis ‘unknown unknowns‘, Weltwirklichkeiten. noch ausstehender Begrifflichkeiten-Konzepte und – gar

auch ‚neue Schöpfung‘ pp. genannte – Vorfindlichkeiten damit/daraus/dafür).  – Sofern/Jedenfalls wo nicht (mehr – philosophisch/theologisch gar

substanzbegrifflich verwendet) unterstellend, äh treu/authentisch

festhaltend überzeugt, angenommen/gewollt/gesollt wird, «selbst (schon/endlich)

jenes ‚wahre, eigentliche, einzige, himmlische, verheißene pp. ewig-goldene‘ Jerusalem zu sein / ererbt, bis ersetzt, und es inne, zu

haben», wie (schon,

äh zumindest – nein, ja: nur) das ehemalige Staatswesen Venedig dies, sein/ein

Jahrtausend lang – (emblematisch) wohl am Deutlichsten bereits in/mit den Mosaiken der

‚Dogenbasilika‘ von San Marco – verhaltensfaktisch dabei allerdings und übrigens

zeitweise etwas weniger judenfeindlich,

bis gar muslimefreundlicher, als die meisten übrigen Christen(heiten) – tat. Gerade derartiger

(kulturalistischer,

bis durchaus zivilisatorischer, namentlich wi[e]dergeborener

Neuschöpfungs-, äh Neuordnungs-)Anspruch, als mindestens/immerhin virtualita (‚im/als

Glauben[süberzeugtheiten / Hoffnungsgewissheit] vorwegnehmend‘) machtgestützt erfüllt – steht so

mancher Vollendung eben logisch

notwendigerweise – sowohl seiner/ihrer (da

ja bereits für eingetreten gehaltenen) Erfüllung, als auch mancher Erkennbarkeit seiner/ihrer (noch

immer / längst noch, bis auf diese Weisen überhaupt) nicht Erfülltheit – im Wege (

– Sofern/Jedenfalls wo nicht (mehr – philosophisch/theologisch gar

substanzbegrifflich verwendet) unterstellend, äh treu/authentisch

festhaltend überzeugt, angenommen/gewollt/gesollt wird, «selbst (schon/endlich)

jenes ‚wahre, eigentliche, einzige, himmlische, verheißene pp. ewig-goldene‘ Jerusalem zu sein / ererbt, bis ersetzt, und es inne, zu

haben», wie (schon,

äh zumindest – nein, ja: nur) das ehemalige Staatswesen Venedig dies, sein/ein

Jahrtausend lang – (emblematisch) wohl am Deutlichsten bereits in/mit den Mosaiken der

‚Dogenbasilika‘ von San Marco – verhaltensfaktisch dabei allerdings und übrigens

zeitweise etwas weniger judenfeindlich,

bis gar muslimefreundlicher, als die meisten übrigen Christen(heiten) – tat. Gerade derartiger

(kulturalistischer,

bis durchaus zivilisatorischer, namentlich wi[e]dergeborener

Neuschöpfungs-, äh Neuordnungs-)Anspruch, als mindestens/immerhin virtualita (‚im/als

Glauben[süberzeugtheiten / Hoffnungsgewissheit] vorwegnehmend‘) machtgestützt erfüllt – steht so

mancher Vollendung eben logisch

notwendigerweise – sowohl seiner/ihrer (da

ja bereits für eingetreten gehaltenen) Erfüllung, als auch mancher Erkennbarkeit seiner/ihrer (noch

immer / längst noch, bis auf diese Weisen überhaupt) nicht Erfülltheit – im Wege (![]() was zu bemerken lebensgefährlich bleibt).

was zu bemerken lebensgefährlich bleibt).

So ist/war es auch der Serenisima (zumal / ‚zumindest‘

zu Zeiten ihrer Existenzform[en] als ‚sich selbstständig verwaltendes Gemeinwesen‘, bis als ‚souveräner Staat‘) nicht gelungen, jenen

dichotomen Entweder-Oder-Entscheidungen-Gegensatz (vermeintlich sicher geborgener Gewissheit[sverteilung]):

(menschliche/s) Individualwesen

versus (überindividuelles,

bis übermenschliches) Sozialgebilde, qualifiziert aufhebend zu

überwinden / überformen,

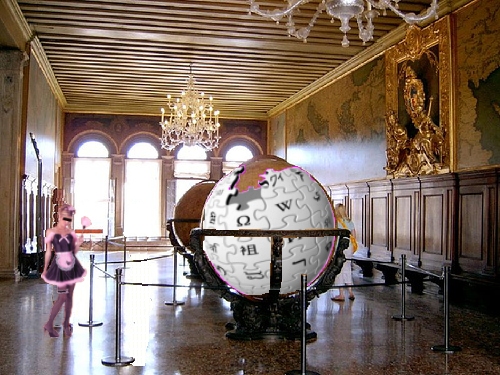

dem auch Lord Ralf Gustavs

‚Hono Soziologicus‘ zeitweilig, in der Verzweckungs-Varainate: Institutionenfeindschaft, unterlag.  Institutioneller Verfahrensregelungs-

und Kontrollbedarf auch und sogar der / von Volkssouveränität wider beliebige Willkür (der/dieser Autorität)! [Erläuterung ‚eingestanden( protokolliert)en‘ Dazu- bzw. Umlernens seitens forschender

Menschen (selbst – nicht erst, bis/versus immerhin, Eurer Schülerinnen und

Schüler, zumal dererseits bigraphisch ebenfalls mit Institutionen konfrontiert) bzw. Textauszug #hier]

Institutioneller Verfahrensregelungs-

und Kontrollbedarf auch und sogar der / von Volkssouveränität wider beliebige Willkür (der/dieser Autorität)! [Erläuterung ‚eingestanden( protokolliert)en‘ Dazu- bzw. Umlernens seitens forschender

Menschen (selbst – nicht erst, bis/versus immerhin, Eurer Schülerinnen und

Schüler, zumal dererseits bigraphisch ebenfalls mit Institutionen konfrontiert) bzw. Textauszug #hier] ![]()

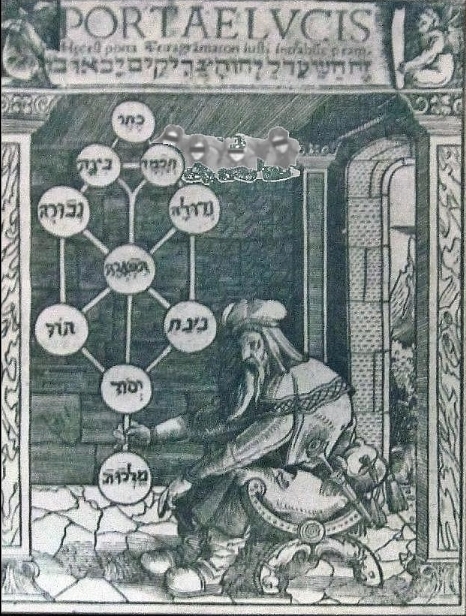

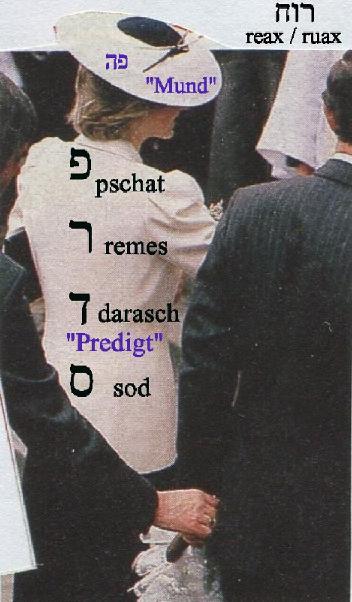

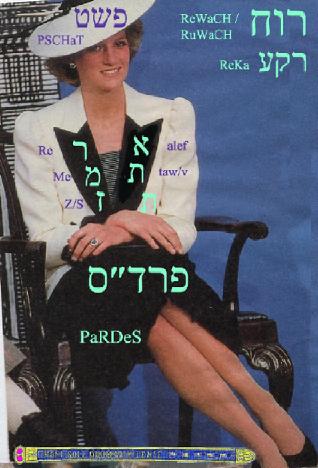

So bleiben aber auch die mindestens – immerhin allgemeiner bekannten (als etwa die sieben bis

mindestens 32 des ‚Nussgartens‘) – wenigstens vier (pe-resch-daled/t-ssamech) Verständnishüllen

und Verwendungsebenen (PaRDeS

– ‚bewahrter [Zitrus-Obst-]Garten‘, gar umzäunte [‚salomonisch‘] bis Lesartoption: ‚Festung‘ [bei Nehemia]) dessen, was immerhin

/taw/ geschreiben steht, weder verzichtbar(e) noch hinreichend(e Voraussetzungen

besserer Zukunft/en, bis gar Gegenwart/en).  [Weder zureichende, noch irgendwie

‚paradiesische‘, Erläuterung/en bzw. Nennung dieser vier Christen und Juden,

jedenfalls bis zum Beginn der ‚Neuzeit‘, durchaus geläufigen ‚Goldäpfel‘, unerschöpflicher

Reichweitenblasenfirmamente hermeneutischer Mischungseinsichten.]

[Weder zureichende, noch irgendwie

‚paradiesische‘, Erläuterung/en bzw. Nennung dieser vier Christen und Juden,

jedenfalls bis zum Beginn der ‚Neuzeit‘, durchaus geläufigen ‚Goldäpfel‘, unerschöpflicher

Reichweitenblasenfirmamente hermeneutischer Mischungseinsichten.]  Im /

Beim «Garten köstlicher Worte», gehe es – mit Rabbi Lawrence

Kushner – sogar

darum, ‚wie‘ überhaupt alles, was Menschen

mindestens ‚wissen‘ sollten, bis ‚müssen‘, in

nur ‚wenigen‘ Büchern, jenen der Tora,

zu ‚stehen‘ vermag: Mehr als zu sehen, und

nicht einmal eines davon fällt / leuchtet immer allen überall gleichermaßen,

und/oder in miteinander verträglichen

Arten und Weisen, auf / ein.

Im /

Beim «Garten köstlicher Worte», gehe es – mit Rabbi Lawrence

Kushner – sogar

darum, ‚wie‘ überhaupt alles, was Menschen

mindestens ‚wissen‘ sollten, bis ‚müssen‘, in

nur ‚wenigen‘ Büchern, jenen der Tora,

zu ‚stehen‘ vermag: Mehr als zu sehen, und

nicht einmal eines davon fällt / leuchtet immer allen überall gleichermaßen,

und/oder in miteinander verträglichen

Arten und Weisen, auf / ein.

«Vor langer Zeit

erkannten unsere Lehrer, dass die Tora wie ein wunderschöner Obstgarten ist.

Aus der Entfernung sieht man nur ein Stück Land mit Bäumen. Wenn man näher

kommt, sieht man, dass jeder Baum Blätter, Blüten und Früchte trägt. Wenn man

noch näher kommt, stellt man fest, dass jede Frucht mit einer Haut bedeckt ist.

Und, wenn man nicht locker lässt und die Haut abstreift, ist ein köstlicher

Geschmack unser Lohn. Jetzt erkennst du, dass etwas, was zunächst nur ein Stück

Land voll mit Bäumen zu sein schien, tatsächlich Schicht für Schicht köstliche

Dinge birgt.» (La.Ku.) ![]()

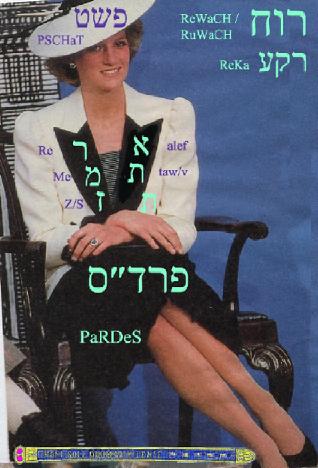

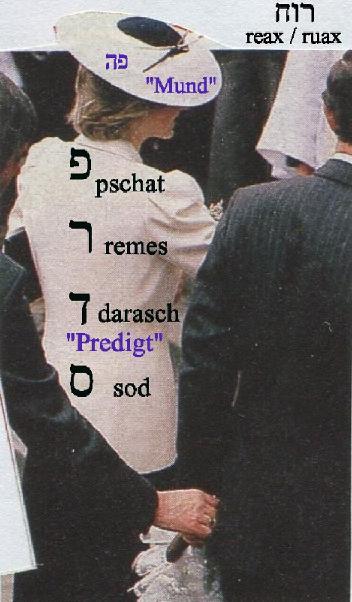

‚Vorne‘ mit dem Pe/Fe-Laut- / -Ziffern-Zeichen  den otijot der Öffnung/en (jedenfalls des Alefbets), ‚äußerlich‘, ‚zuerst‘ an der ‚Oberfläche‘

dessen was (wo – insbesondere als

Differenz-Muster) erkennbar,

bis klar, und

vielleicht sogar

eindeutig, maximal kontrastklar (schwarz auf Rückseite weiß) erscheinend,

den otijot der Öffnung/en (jedenfalls des Alefbets), ‚äußerlich‘, ‚zuerst‘ an der ‚Oberfläche‘

dessen was (wo – insbesondere als

Differenz-Muster) erkennbar,

bis klar, und

vielleicht sogar

eindeutig, maximal kontrastklar (schwarz auf Rückseite weiß) erscheinend,  [Fürstin-פרד״ס hermeneutischer Vier-weg-Schichten]

[Fürstin-פרד״ס hermeneutischer Vier-weg-Schichten]

doch

einen zumindest ‚verschlungen‘ Deutungs- und Verstehensweg, eher beginnend, anstatt damit bereits für

beendet halten( müssend / wollen)d.  /peschut/-Merkwort(wurzeln פ־ש־ט) dessen, was da steht oder erklingt, eben ‚wahrnehmend geschieht‘,

ist – semitischem Denken verdächtig

– ‚einfach‘ (seiner diesmal gemeinten Bedeutung ‚entkleidet

/ nackt‘), etwa

‚wort-wörtlich‘, Ausgedrücktes / Gezeigtes P/F-SCH-T/A פ־ש־ט׀ע – eben mit so weitreichenden, bis widersprüchlichen,

und vielfältigen Bedeutungshöfen respektive

Verwendungsmöglichkeiten, wie (es erst)

manch fortgeschrittene Übersetzungsschwierigkeiten – gerade/‚bereits‘ der (für verstanden/erkannt

gehaltenen, bis beurteilten) ‚ganzen‘ (Kugrl/Blase einer/der unausweichlich

mjndestens) grammatikalisch repräsentierten Gesichte an sich – in/aus andere/n Sprachen immerhin erahnen

lassen könn(t)en.

/peschut/-Merkwort(wurzeln פ־ש־ט) dessen, was da steht oder erklingt, eben ‚wahrnehmend geschieht‘,

ist – semitischem Denken verdächtig

– ‚einfach‘ (seiner diesmal gemeinten Bedeutung ‚entkleidet

/ nackt‘), etwa

‚wort-wörtlich‘, Ausgedrücktes / Gezeigtes P/F-SCH-T/A פ־ש־ט׀ע – eben mit so weitreichenden, bis widersprüchlichen,

und vielfältigen Bedeutungshöfen respektive

Verwendungsmöglichkeiten, wie (es erst)

manch fortgeschrittene Übersetzungsschwierigkeiten – gerade/‚bereits‘ der (für verstanden/erkannt

gehaltenen, bis beurteilten) ‚ganzen‘ (Kugrl/Blase einer/der unausweichlich

mjndestens) grammatikalisch repräsentierten Gesichte an sich – in/aus andere/n Sprachen immerhin erahnen

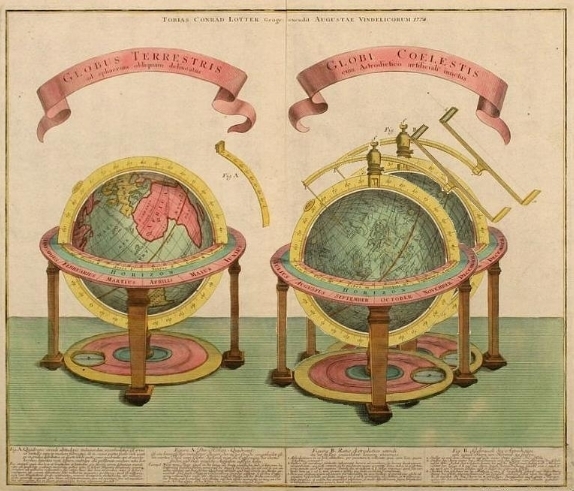

lassen könn(t)en.  [Das

mechanische Weltbild überwältigt

viele Menschen, und überzeugt sich

selbst: so gut wie vollständig

allumfassend fortgeschritten

zwingend zu sein – zumal da ‚der‘ / sein

Überblick wachsend

erscheint]

[Das

mechanische Weltbild überwältigt

viele Menschen, und überzeugt sich

selbst: so gut wie vollständig

allumfassend fortgeschritten

zwingend zu sein – zumal da ‚der‘ / sein

Überblick wachsend

erscheint]

«Der

Buchstabe [sic! /otijot/

sind zwar mehr als auch das;

O.G.J. doch ‚vor

Rauch‘ warnend] פה pe ist der erste Buchstabe von

pschat. Das bedeutet die „Geschichte an sich", die man erfährt, wenn

man nur oberflächlich in der Tora liest, ohne tiefer nachzudenken.

Zum Beispiel: Als Adam Gott ungehorsam war und vom Baum der Erkenntnis [sic!

allerdings eben nicht etwa (wie nur allzu häufig vermeint/versucht wird)

jeglicher überhaupt, sondern ausdrücklich spezifiziert jener dichotomen von

‚gut und\aber böse/schlecht‘; O.G.J.] aß, schämte er sich [‚ward

jedenftalls ‚nackt‘ und bemerkte dies;

O.G.J.] und deshalb[sic!] versteckte er

sich (Tora: Genesis[/bereschit] 3,8-10).

Das ist die Geschichte an sich [und zwar bereits, teils vielleicht kaum

vermeidlich, interpretierend (für eine ‚predigende Absicht‘ / ‚erkennende Zielsetzung‘ passend

aus Alternativenfüllen ihrer Darstellungsmöglichkeiten) gewählt und aspektisch reduzierend

zusammengefasst, in einer, von der Grammatik des hebräischen Textes

verschieden, Zielsprache widergebend gewählt; O.G.J.]. » (La.Ku. 2001;

verlinkende Hervorhebungen und Überheblichkeiten O.G.J.)  Entscheidbarkeiten zwischen (in immerhin Immanuel

Kant’s ‚Welt‘ der

Objekte von) ‚Ja und (oh Schreck, gar vorzugsweise /LO/) Nein‘ setzen loglich eine Beziehungsrelation voraus:

Mindestens eine semiotische Verständigungssphäre, in der und für die, es

überhaupt ‚Richtiges und Falsches oder/aber diesbezüglich aktuell, bis

dauerhaft, Unentscheidbares‘ gibt. In deutschen Dialekten bedeutet /ne/ ‚nein‘ in griechischen Idiomen hingenen ‚ja‘. Mehr noch, kann

sogar der intersubjektiv konsensfähig, als ‚falsch gebraucht‘-erkannte

Ausdruck/Satz (irrtümlich, bis absichtlich

– ‚uneigentlich‘) zutreffend verstanden/beantwortet werden. Weder können, noch

müssen, (die

‚Sphärenblasen‘)‚Gesagtes‘/‚Gezeigtes‘

und ‚Gemeintes‘ deckungsgleich (selbig

gar auch noch mit dem [jeweils] ‚Verstandenen‘,

bis ‚Gemachten‘)

sein/werden (‚beiderlei‘

Wortfelderreichweiten haben begriffliche

Erfordernisse/Bere[/i]chtigung) – zumal da (gar – manchmal

überraschenderweise – immer) paradigmatisch mehrere (zumindest mehr oder minder höfliche/wirksame – anstatt nur:

‚schlechte[re[‘)

verbale und nonverbale Formen und Medien verfügbar …

Entscheidbarkeiten zwischen (in immerhin Immanuel

Kant’s ‚Welt‘ der

Objekte von) ‚Ja und (oh Schreck, gar vorzugsweise /LO/) Nein‘ setzen loglich eine Beziehungsrelation voraus:

Mindestens eine semiotische Verständigungssphäre, in der und für die, es

überhaupt ‚Richtiges und Falsches oder/aber diesbezüglich aktuell, bis

dauerhaft, Unentscheidbares‘ gibt. In deutschen Dialekten bedeutet /ne/ ‚nein‘ in griechischen Idiomen hingenen ‚ja‘. Mehr noch, kann

sogar der intersubjektiv konsensfähig, als ‚falsch gebraucht‘-erkannte

Ausdruck/Satz (irrtümlich, bis absichtlich

– ‚uneigentlich‘) zutreffend verstanden/beantwortet werden. Weder können, noch

müssen, (die

‚Sphärenblasen‘)‚Gesagtes‘/‚Gezeigtes‘

und ‚Gemeintes‘ deckungsgleich (selbig

gar auch noch mit dem [jeweils] ‚Verstandenen‘,

bis ‚Gemachten‘)

sein/werden (‚beiderlei‘

Wortfelderreichweiten haben begriffliche

Erfordernisse/Bere[/i]chtigung) – zumal da (gar – manchmal

überraschenderweise – immer) paradigmatisch mehrere (zumindest mehr oder minder höfliche/wirksame – anstatt nur:

‚schlechte[re[‘)

verbale und nonverbale Formen und Medien verfügbar …

Zumal/Da

viele ‚Unannehmlichkeiten‘ des zweiten erheblichen (bereschit,

äh ‚groß [gar aufgeblasen]en‘), eben ReSCH  ‚Zeichens‘ (bis Verhaltens – in paRdes

und/oder zumal Paradies/en) eher selten (respektive

von/bei anderen und kaum [metakognitiv, kritisch] bei/an sich selbst) bemerkt werden (müssen, sowie ignoriert werden können). – רמז /remez/-Merkwort(wurzel

– ach ja mit/in s-endend) ‚der Hebräer‘ dafür/dagegen ‚Hinweisen‘ und ‚Anhaltspunkten‘

der/in/an/von Referenzen verwendeten/vermiedenen Ausdrucksweisen (jeglicher Interaktionen), nach zu gehen – zumal persönlich (individuell und/oder kollektiv) assoziativen, bis allegorischen, historischen, soziokulturellen,

lesartlichen pp.

‚Zeichens‘ (bis Verhaltens – in paRdes

und/oder zumal Paradies/en) eher selten (respektive

von/bei anderen und kaum [metakognitiv, kritisch] bei/an sich selbst) bemerkt werden (müssen, sowie ignoriert werden können). – רמז /remez/-Merkwort(wurzel

– ach ja mit/in s-endend) ‚der Hebräer‘ dafür/dagegen ‚Hinweisen‘ und ‚Anhaltspunkten‘

der/in/an/von Referenzen verwendeten/vermiedenen Ausdrucksweisen (jeglicher Interaktionen), nach zu gehen – zumal persönlich (individuell und/oder kollektiv) assoziativen, bis allegorischen, historischen, soziokulturellen,

lesartlichen pp.  [Reverenzhinweis der Deutung auf innerraumzeitliche Umgebungenbezogenheiten] Die

grundlegendste, vorentscheidend ermöglichenden Indizien/Mittel und Wege liefern sowie verbergen

einem übrigens, gerade jene

grammatikalischen Strukturen einer Sprache, die jene Leute die diese zu

beherrschen haben/meinen, kaum bemerken kännen, da/soweit diese Ihr/das

vorstellungshorizontliches Denkfirmament form(ul)ieren.

[Reverenzhinweis der Deutung auf innerraumzeitliche Umgebungenbezogenheiten] Die

grundlegendste, vorentscheidend ermöglichenden Indizien/Mittel und Wege liefern sowie verbergen

einem übrigens, gerade jene

grammatikalischen Strukturen einer Sprache, die jene Leute die diese zu

beherrschen haben/meinen, kaum bemerken kännen, da/soweit diese Ihr/das

vorstellungshorizontliches Denkfirmament form(ul)ieren. «Der Buchstabe resch ist der erste Buchstabe des Wortes remes, das bedeutet „Hinweis". Wenn du über eine Geschichte

oder ein Wort in der Tora nachdenkst, führt dies in der Regel dazu, dass du

über andere, weitere Dinge nachdenkst. Wenn du fragst, was ein Wort bedeutet,

wirst du feststellen, dass es dich an etwas erinnert, worüber du heute oder

früher nachgedacht hast oder was du schon einmal getan hast oder gerade tust.

Vielleicht hast du wie Adam [אדם dieses Wort enthält, im Hebräischen. unter anderen, die Bedeutung/Lesee- und

Verstehensmöglichkeit: ‚Menschen(heit)‘;

O.G.J.] selbst schon einmal etwas getan, wofür du dich geschämt hast und

weshalb [sic! negative Sanktionsaussichten sind zumindest nicht weniger

motivierend; O.G.J.] du versucht hast, dich zu verstecken [bis es zu

leugnen/verbergen]. Adams Geschichte enthält also Hinweise auf Dinge in deinem

eigenen Leben.» (La.Ku.)

«Der Buchstabe resch ist der erste Buchstabe des Wortes remes, das bedeutet „Hinweis". Wenn du über eine Geschichte

oder ein Wort in der Tora nachdenkst, führt dies in der Regel dazu, dass du

über andere, weitere Dinge nachdenkst. Wenn du fragst, was ein Wort bedeutet,

wirst du feststellen, dass es dich an etwas erinnert, worüber du heute oder

früher nachgedacht hast oder was du schon einmal getan hast oder gerade tust.

Vielleicht hast du wie Adam [אדם dieses Wort enthält, im Hebräischen. unter anderen, die Bedeutung/Lesee- und

Verstehensmöglichkeit: ‚Menschen(heit)‘;

O.G.J.] selbst schon einmal etwas getan, wofür du dich geschämt hast und

weshalb [sic! negative Sanktionsaussichten sind zumindest nicht weniger

motivierend; O.G.J.] du versucht hast, dich zu verstecken [bis es zu

leugnen/verbergen]. Adams Geschichte enthält also Hinweise auf Dinge in deinem

eigenen Leben.» (La.Ku.) ![]() Der erste hinweisende #hier

Der erste hinweisende #hier![]() Midrasch findet sich zudem bekanntlich bereits innerhalb der Tanach / hebräischen Bibel selbst; wo

(Prophet) Micha interpretiert / offenbart, dass es sich bei dem ‚Mann‘,

der am Fluss mit (Erz-)Vater Jakow rang, als, bis damit, dieser

‚G-tt(es)treiter(/t)‘ /jisrael/ wurde / wird, eben (doch ‚nur-? / immerhin-?‘) ein ‚Engel‘ gewesen sei. Ja, selbst die

Auslegungsverfahren der

‚Gematria‘ (‚Buchstabenrechnunmg,

bis ‚Geonetrie‘ –

beide Fachbezeichnungen sprachliche (Re-)Importe aus dem Griechischen ins

Iwrit) ist

eher eine Frage des richtigen Erfahrungsalters, als eine des Verbietens (der

‚Kab[b]ala[h]‘, was eigentlich ‚Überlieferung‘/‚Tradition‘ benennt, eben

ohne gleich näher zu spezifizieren welche davon).

Midrasch findet sich zudem bekanntlich bereits innerhalb der Tanach / hebräischen Bibel selbst; wo

(Prophet) Micha interpretiert / offenbart, dass es sich bei dem ‚Mann‘,

der am Fluss mit (Erz-)Vater Jakow rang, als, bis damit, dieser

‚G-tt(es)treiter(/t)‘ /jisrael/ wurde / wird, eben (doch ‚nur-? / immerhin-?‘) ein ‚Engel‘ gewesen sei. Ja, selbst die

Auslegungsverfahren der

‚Gematria‘ (‚Buchstabenrechnunmg,

bis ‚Geonetrie‘ –

beide Fachbezeichnungen sprachliche (Re-)Importe aus dem Griechischen ins

Iwrit) ist

eher eine Frage des richtigen Erfahrungsalters, als eine des Verbietens (der

‚Kab[b]ala[h]‘, was eigentlich ‚Überlieferung‘/‚Tradition‘ benennt, eben

ohne gleich näher zu spezifizieren welche davon).

Das

dalet gilt insbesondere als ‚Türe/Pforte‘, namentlich der Auslegung/en, durch und in die zwar alles Verstehen (von /dawar/ דבר) des ‚Wortes‘, der ‚Aussage‘ wie des ‚Zustandes‘ der

‚Sache‘/‚Angelegenheit‘ (hebräisches

Denken vermag ‚all dies‘ mit dem gleichen dalet-b/wet-resch ‚Ausdruck‘, plus -

wie ja meistens- auch noch mit einigen

weiteren, zu repräsentieren/fassen) doch gerade hinsichtlich der großen/wesentlichen

Entscheidungsfragen erfolgt: Falls es

mich/uns betrifft, ist es überhaupt (jedenfalls vorläufig, ‚hallachisch‘ – zumal durch

Mehrheitsbeschluss rechtsverbindlich) entscheidungsbedürftig, oder kann/muss es (‚h/aggadisch‘ – narrativ/diskursiv) ‚offen‘ bleiben?

namentlich der Auslegung/en, durch und in die zwar alles Verstehen (von /dawar/ דבר) des ‚Wortes‘, der ‚Aussage‘ wie des ‚Zustandes‘ der

‚Sache‘/‚Angelegenheit‘ (hebräisches

Denken vermag ‚all dies‘ mit dem gleichen dalet-b/wet-resch ‚Ausdruck‘, plus -

wie ja meistens- auch noch mit einigen

weiteren, zu repräsentieren/fassen) doch gerade hinsichtlich der großen/wesentlichen

Entscheidungsfragen erfolgt: Falls es

mich/uns betrifft, ist es überhaupt (jedenfalls vorläufig, ‚hallachisch‘ – zumal durch

Mehrheitsbeschluss rechtsverbindlich) entscheidungsbedürftig, oder kann/muss es (‚h/aggadisch‘ – narrativ/diskursiv) ‚offen‘ bleiben?  [Spätestens mit der ‚gezeigten‘ bis

‚gepredigten‘ Absicht/der Forderung sind/werden Empfänger

adressiert] Und/Aber welches Verhalten

erfolgt(e/unterbleibt) weitererseits handlungsfakisch, eben (nicht etwa allein damit beabsichtigter, oder

erklärter, massen) ‚Soll‘ mit ‚Ist‘ vergleichend? – /darasch/-Merkwort(wurzel)-דרש ‚sich

erkundigen, suchen‘, auch nach und in

jenem, (einen/andere, bis alle, eben

meist unterschiedlich)

betreffenden Kontext, der über den bereits erheblichen situativen Zusammenhang,

hinausgeht, in dem das (klanglich,

schriftlich, rechnerisch, gestisch etc. dargestellte) ‚Bild‘– auf/aus dem Papier / Monitor / Neuronennetzwerk respektive Geschehensrauschen, vom

Vorstellungsvermögen / Erinnerungssinn/en deutend erlebt/ursächlich verstanden

gemeint – im

‚Raum(zeitlichen)‘ /rewach/ רוח resch-waw-chet und\aber somit dem

‚Gemeinten/Beabsichtigten‘, bis ‚Getanen/Erreichten‘ רוח /ruach/ (bekanntlich mit/als ‚Geist‘ – gar verus

‚Materie‘– bestenfalls einseitig verstanden, ebenen nicht etwa alleine oder

zwingend physiologischen, ‚Windesbrausens‘;

vgl. Buber & Rosenzweig) steht.

[Spätestens mit der ‚gezeigten‘ bis

‚gepredigten‘ Absicht/der Forderung sind/werden Empfänger

adressiert] Und/Aber welches Verhalten

erfolgt(e/unterbleibt) weitererseits handlungsfakisch, eben (nicht etwa allein damit beabsichtigter, oder

erklärter, massen) ‚Soll‘ mit ‚Ist‘ vergleichend? – /darasch/-Merkwort(wurzel)-דרש ‚sich

erkundigen, suchen‘, auch nach und in

jenem, (einen/andere, bis alle, eben

meist unterschiedlich)

betreffenden Kontext, der über den bereits erheblichen situativen Zusammenhang,

hinausgeht, in dem das (klanglich,

schriftlich, rechnerisch, gestisch etc. dargestellte) ‚Bild‘– auf/aus dem Papier / Monitor / Neuronennetzwerk respektive Geschehensrauschen, vom

Vorstellungsvermögen / Erinnerungssinn/en deutend erlebt/ursächlich verstanden

gemeint – im

‚Raum(zeitlichen)‘ /rewach/ רוח resch-waw-chet und\aber somit dem

‚Gemeinten/Beabsichtigten‘, bis ‚Getanen/Erreichten‘ רוח /ruach/ (bekanntlich mit/als ‚Geist‘ – gar verus

‚Materie‘– bestenfalls einseitig verstanden, ebenen nicht etwa alleine oder

zwingend physiologischen, ‚Windesbrausens‘;

vgl. Buber & Rosenzweig) steht.  «Der

Buchstabe dalet ist der erste Buchstabe des Wortes drasch, das bedeutet [oft auch] „Predigt". Einige der Lehren

in den Geschichten erinnern dich vielleicht an andere Geschichten in der Tora,

diese wiederum können dich etwas über dein Leben lehren. Wenn Gott weiß, wo

Adam sich versteckt hat, warum fragt er ihn dann: „Wo bist du?" Vielleicht

möchte Gott, dass Adam erkennt, dass er sich in Wirklichkeit nur [bis nicht

einmal dauerhaft erfolgreich; O.G.J.] vor sich selbst versteckt, wenn er

versucht, sich vor Gott zu verbergen.» (La.Ku.)

«Der

Buchstabe dalet ist der erste Buchstabe des Wortes drasch, das bedeutet [oft auch] „Predigt". Einige der Lehren

in den Geschichten erinnern dich vielleicht an andere Geschichten in der Tora,

diese wiederum können dich etwas über dein Leben lehren. Wenn Gott weiß, wo

Adam sich versteckt hat, warum fragt er ihn dann: „Wo bist du?" Vielleicht

möchte Gott, dass Adam erkennt, dass er sich in Wirklichkeit nur [bis nicht

einmal dauerhaft erfolgreich; O.G.J.] vor sich selbst versteckt, wenn er

versucht, sich vor Gott zu verbergen.» (La.Ku.)  Was wir/Menschen verständlich

machen, bis bewirken s/wollen, bedarf

also (eines der gefärlichen

Geheimnisse)

zumindest differenzierender, bis differenzierter, (namentlich Führungs-)Voraussetzungen;

Was wir/Menschen verständlich

machen, bis bewirken s/wollen, bedarf

also (eines der gefärlichen

Geheimnisse)

zumindest differenzierender, bis differenzierter, (namentlich Führungs-)Voraussetzungen;  [Gerade

die herrschaftsgewaltlich soziokulturelle

bis politische Macht des/der überindividuellen Gemeinwesen/s, die PaRDeS

‚begleitend beobachtet‘, bis ‚vorführt‘,

befremdet/überrascht

viele] die uns/Ihnen gar nicht notwendigerweise immer alle vollständig

verborgen sein/bleiben/werden müssen.

[Gerade

die herrschaftsgewaltlich soziokulturelle

bis politische Macht des/der überindividuellen Gemeinwesen/s, die PaRDeS

‚begleitend beobachtet‘, bis ‚vorführt‘,

befremdet/überrascht

viele] die uns/Ihnen gar nicht notwendigerweise immer alle vollständig

verborgen sein/bleiben/werden müssen.

/sod/-Merkwort(wuezel)-סוד

/sod/-Merkwort(wuezel)-סוד  «Der vierte Buchstabe in dem Wort pardes, der Buchstabe samech, ist der erste Buchstabe

des Wortes sod, das bedeutet [ebenfalls nicht als einziges,

dafür gebräuchliches/verwendetes, hebräisches Wortfeld; O.G.J.] „Geheimnis".

Diese Schicht [sic! Schalenmodelle wurden und werden bereits der Analogie vom

‚Obstgarten‘ noch weniger ‚gerecht‘, als mathematische Mengenblasenkonzepte

immerhin die wechselseitigen Durchdringungen der (vier) idealtypisch vereinzeln

analysierten Aspekte ausdrücken könnten; O.G.J.] der Tora ist

„geheim", nicht weil sie nicht erzählt werden darf, sondern weil ihr Sinn

[und/oder zumal

gnädiges/ungnädiges Geschehen, jedenfalls aber G-tt; O.G.J.], selbst

wenn er entdeckt wird, geheimnisvoll [sowie ‚randlos‘; Albert Keller] bleibt.

Nur ein fortgeschrittener Schüler [jede als ‚männlich‘ erkennbare Pluralform, hier etwa תלמודים /talmudim/, semitischen Denkens schließt

weibliche Wesen bekanntlich mit ein, die weibliche Mehrzahlform תלמודות /talmudot/ Männer hingegen aus; O.G.J.] der

Tora vermag die [sic! eben ebenfalls alles andere als je so singuläre, wie meist

vereinzelt erkennbare; O.G.J.] geheime Bedeutung zu verstehen

[sic! jedenfalls

‚davon verstanden/betroffen/ergriffen zu sein/werden‘; O.G.J. eben gerade

dessen innerraumzeitlich Deutungsbedarf, mittels PaRDeS-Unterscheidungen

verwendend], wenn Gott sagt: „Gestern, Adam, warst du so groß,

dass du von einem Ende der

Welt bis zum anderen reichtest, aber jetzt, nachdem [bis solange? O.G.J.] du

[das Ziel verfehlt] hast, kannst du dich zwischen den

Bäumen des Gartens verstecken" (Midrasch

Genesis Rabba 19,9).»

«Der vierte Buchstabe in dem Wort pardes, der Buchstabe samech, ist der erste Buchstabe

des Wortes sod, das bedeutet [ebenfalls nicht als einziges,

dafür gebräuchliches/verwendetes, hebräisches Wortfeld; O.G.J.] „Geheimnis".

Diese Schicht [sic! Schalenmodelle wurden und werden bereits der Analogie vom

‚Obstgarten‘ noch weniger ‚gerecht‘, als mathematische Mengenblasenkonzepte

immerhin die wechselseitigen Durchdringungen der (vier) idealtypisch vereinzeln

analysierten Aspekte ausdrücken könnten; O.G.J.] der Tora ist

„geheim", nicht weil sie nicht erzählt werden darf, sondern weil ihr Sinn

[und/oder zumal

gnädiges/ungnädiges Geschehen, jedenfalls aber G-tt; O.G.J.], selbst

wenn er entdeckt wird, geheimnisvoll [sowie ‚randlos‘; Albert Keller] bleibt.

Nur ein fortgeschrittener Schüler [jede als ‚männlich‘ erkennbare Pluralform, hier etwa תלמודים /talmudim/, semitischen Denkens schließt

weibliche Wesen bekanntlich mit ein, die weibliche Mehrzahlform תלמודות /talmudot/ Männer hingegen aus; O.G.J.] der

Tora vermag die [sic! eben ebenfalls alles andere als je so singuläre, wie meist

vereinzelt erkennbare; O.G.J.] geheime Bedeutung zu verstehen

[sic! jedenfalls

‚davon verstanden/betroffen/ergriffen zu sein/werden‘; O.G.J. eben gerade

dessen innerraumzeitlich Deutungsbedarf, mittels PaRDeS-Unterscheidungen

verwendend], wenn Gott sagt: „Gestern, Adam, warst du so groß,

dass du von einem Ende der

Welt bis zum anderen reichtest, aber jetzt, nachdem [bis solange? O.G.J.] du

[das Ziel verfehlt] hast, kannst du dich zwischen den

Bäumen des Gartens verstecken" (Midrasch

Genesis Rabba 19,9).»

Werden den Worten/ Isch/ für ‚Mann‘ das jud und

/ischah/ für ‚Frau‘ das he entzogen, also G-ttes ‚Flagge‘/‚Kürzel‘ angezogen

ergen sich eben zweimal/zweilei alef-schin /esch/ ‚Feuer‘ – gar ‚Mächt‘ /ezer/

einader (anstatt gemeinsam jud-he-‚Auslassungszeichen‘-he) ‚gegenüber‘

/kenegdo/. – Kommt mit aus dem ‚reinen‘ anstatt ‚einfachen‘ Wortlautbestand der

Torasprache(n), erklärlich und doch nicht beherrschvar begriffen, zustande.

Werden den Worten/ Isch/ für ‚Mann‘ das jud und

/ischah/ für ‚Frau‘ das he entzogen, also G-ttes ‚Flagge‘/‚Kürzel‘ angezogen

ergen sich eben zweimal/zweilei alef-schin /esch/ ‚Feuer‘ – gar ‚Mächt‘ /ezer/

einader (anstatt gemeinsam jud-he-‚Auslassungszeichen‘-he) ‚gegenüber‘

/kenegdo/. – Kommt mit aus dem ‚reinen‘ anstatt ‚einfachen‘ Wortlautbestand der

Torasprache(n), erklärlich und doch nicht beherrschvar begriffen, zustande.

Was jedoch/hingegen das Verstehen (zumal

all) der

Ereignisse, äh (nur

– allerdings teils sogar geradezu ‚genetusch‘ antrainierbar)

‚erinnerter Geschichten‘

(‚davon‘ und ‚darüber‘), angeht sind/werden

also/zwar mehrere,

bis viele, Ebenen und Kanale, doch nicht immer gleich wesentlicher Arten, und aktuell schon gar nicht

vollständig umfassend bemerkt,

vorfindlich; Kathegoriesierungen

wie/nach ‚rischting

und/oder falsch‘ müssen, bis können, zudem nicht immer die einzigen, und

auch nicht die immerhin besten / nützlichsten, dafür/darunter

.... Doch, bringen nicht alle Erzählweisen

der Vielfalten Vielzahlen (gleich) deutlich zum Ausdruck,

zumal und wo ‚Erzählende‘, und/oder ‚empfängerseitig‘, die Meinung (bis Gesinnung) von der / den Eindeutigkeit/en überzeugen solle, bis (durchsetzen)

will.

![]()

Curtsying

means / sows that you

are not queen of / over the person you bow / curtsy to, Milady.

Curtsying

means / sows that you

are not queen of / over the person you bow / curtsy to, Milady.  [Wenigstens

Emblematiken schrecken in ‚venexianischen Zusammenhängen nicht

notwendigerweisen alle (nur ab)] Anglo-amerikanische

Wissenschaftsverfahren gehen äußerst ernsthaft durch ein leicht

selbstironisches Schmunzeln persönlich ‚entgottet‘ voran.

[Wenigstens

Emblematiken schrecken in ‚venexianischen Zusammenhängen nicht

notwendigerweisen alle (nur ab)] Anglo-amerikanische

Wissenschaftsverfahren gehen äußerst ernsthaft durch ein leicht

selbstironisches Schmunzeln persönlich ‚entgottet‘ voran.

Venezia und zumal ihre ‚allerduchlauchtigsten‘ Verfahren der

Herrschaftsausübungen, eben nicht allein über andere Menschen, Lebewesen

und sonstige Gegebenheiten und / also Möglichkeiten

überhaupt, sondern sogar / gerade auch über sich – namentlich die mächtig

einflussreichen Personen und Institutionen – selbst, sind vielfach Gegenstände zahlreicher akademischer

Untersuchungen – aber auch ‚der schwarzen

Legende‘.  [Oxbridge student more generally

interested] Wenige wichtige

dieser vielen wissenschaftlichen

Arbeiten sind inzwischen auch ‚online‘ zugänglich. Noch weniger –

auch, doch längst nicht allein. ‚kunsthistorisch‘ und ‚bildanalytisch‘ ansetzende – davon werden hier etwas ausführlicher

herangezogen.

[Oxbridge student more generally

interested] Wenige wichtige

dieser vielen wissenschaftlichen

Arbeiten sind inzwischen auch ‚online‘ zugänglich. Noch weniger –

auch, doch längst nicht allein. ‚kunsthistorisch‘ und ‚bildanalytisch‘ ansetzende – davon werden hier etwas ausführlicher

herangezogen.

[In seiner ebenfalls recht fein gelungenen  Online-Abhandlung: ‚Wie die Jungfrau zum Staat[e] kam‘ weist auch der Historiker Thomas Maissen – gar immerhin bereits irgendwo auf einem Weg vom (ja gar

nicht weniger deutungsbedürftigen) verbalsprachlichen ‘liguistic‘ zum (etwas

umfassenderen, gar komplexeren,

anstatt etwa alleine optischen, oder etwa realitätslos beliebigen) ‘semiotic

turn‘ philosophischen

Verstehens (der vorfindlichen Repräsentationen, ‚Abbildern‘ gegenüber /

von ontologisch allenfalls epistemologisch begrenzt fassbaren Repräsentierten)

– darauf hin: dass eben bereits der /

jeder Staatsbegriff selbst,

jedenfalls sprachlich-denkerisch, eine wesentlich jüngere (Vorstellungs- und

Verwendungs-)Konzeption birgt, als so manche politische Figuration der / von Menschen, für die ‚wir‘ (von) heute

(aus) kaum eine / ‚selbstverständlich‘

keine andere/n – von derartig prägenden Vorerfahrungskuppeln

unabhängige

– Bezeichnung/en verwenden /

erwarten / kennen, als eben diese ‚stato‘-Wort-‚Erfindungen‘ des 15./16.

Jahrhunderts (wobei das – nunmehrig ‚Status‘ bis

‚Stsst‘ bedeuten könnende – Wortfeld, gerade zu Venedig, so ‚neu‘ nicht war, wo

Online-Abhandlung: ‚Wie die Jungfrau zum Staat[e] kam‘ weist auch der Historiker Thomas Maissen – gar immerhin bereits irgendwo auf einem Weg vom (ja gar

nicht weniger deutungsbedürftigen) verbalsprachlichen ‘liguistic‘ zum (etwas

umfassenderen, gar komplexeren,

anstatt etwa alleine optischen, oder etwa realitätslos beliebigen) ‘semiotic

turn‘ philosophischen

Verstehens (der vorfindlichen Repräsentationen, ‚Abbildern‘ gegenüber /

von ontologisch allenfalls epistemologisch begrenzt fassbaren Repräsentierten)

– darauf hin: dass eben bereits der /

jeder Staatsbegriff selbst,

jedenfalls sprachlich-denkerisch, eine wesentlich jüngere (Vorstellungs- und

Verwendungs-)Konzeption birgt, als so manche politische Figuration der / von Menschen, für die ‚wir‘ (von) heute

(aus) kaum eine / ‚selbstverständlich‘

keine andere/n – von derartig prägenden Vorerfahrungskuppeln

unabhängige

– Bezeichnung/en verwenden /

erwarten / kennen, als eben diese ‚stato‘-Wort-‚Erfindungen‘ des 15./16.

Jahrhunderts (wobei das – nunmehrig ‚Status‘ bis

‚Stsst‘ bedeuten könnende – Wortfeld, gerade zu Venedig, so ‚neu‘ nicht war, wo

![]() ‚Stato da

Mar‘ territorial wesentliche Teile des Einflussbereichs der Serenissima bezeichnet/e, die so gern bis

fragwürdig vereinfachend als

/ zum

‚Stato da

Mar‘ territorial wesentliche Teile des Einflussbereichs der Serenissima bezeichnet/e, die so gern bis

fragwürdig vereinfachend als

/ zum ![]() ‚Kolonialreich‘

gedeutet /

übersetzet werden, respektive durchaus

herrschaftlich verwendet / beherrscht wurden), und/oder ‚uns‘

gegenwärtig damit / ‚darin‘ (re)präsent(iert)e Erscheinungsformen,

respektive Erlebnisse.

‚Kolonialreich‘

gedeutet /

übersetzet werden, respektive durchaus

herrschaftlich verwendet / beherrscht wurden), und/oder ‚uns‘

gegenwärtig damit / ‚darin‘ (re)präsent(iert)e Erscheinungsformen,

respektive Erlebnisse.  [‚Philosophia‘, oder ist es ‚Theologia‘ zoft

im besser als ‚Dogenpalast‘ bekannten Palazzo Comunal Venedigs. Äh in der

Gallerie Foscaries zwischen einst dogalen Wohnräumen]

[‚Philosophia‘, oder ist es ‚Theologia‘ zoft

im besser als ‚Dogenpalast‘ bekannten Palazzo Comunal Venedigs. Äh in der

Gallerie Foscaries zwischen einst dogalen Wohnräumen]

«Ganz unbesehen von Moden[sic! bis durchaus ‚weltanschaulichen‘ /

realitätenhandhaberischen Überzeugtheiten; O.G.J.] ist[sic!]

es hilfreich,

systematisch [auch diese Abbildungen sind nicht etwa vollständiger als

Textbestände erhalten oder erfasst; O.G.J.] Bilder als Quellen zu berücksichtigen, um soziale Lernprozesse

historisch zu verstehen.

Individuen und Gruppen sind beim Lernen keine

unbeschriebenen Blätter; sie erwerben [ihnen] neue Kenntnisse, indem sie diese mit

bestehendem Wissen[sic!]

verknüpfen oder assoziieren. Das gilt auch

für Konzepte, die uns selbstverständlich

und zeitlos erscheinen mochten,

obwohl sie es nicht sind – etwa der Staat. Die Tatsache[sic! immerhin eine mögliche,

bis gar konsensfähig, ‚gedeutete

Beobachtung‘; O.G.J.], dass der moderne

Nationalstaat gegenüber supranationalen Instanzen wie privaten[sic! auch

zivielgesellschaftliche Nichtregierungsorganistaionen / NGOs, Bewegungen,

Parteien, ‚Religionen‘, Wissenschaft[en] und etwa öffentliche Medien oder sonstige

‚überregionale‘ Konzerne, könnten, bis sollen, in dem, zumal ökonomisiert, ‚(vor)belegten Vorhalt der ‚Privatsache‘

aufgehen‘? O.G.J.] Unternehmen

schleichend[sic! schon länger, dennoch sind Staaten und Staatenverbände heute

international wesentlich mitentscheidende politische Akteure; O.G.J.] an Bedeutung verliert, führt

die Historizität dieser Organisationsform des Politischen vor Augen. Wie das Phänomen selbst, so ist

das Wort "Staat" ein Produkt der Frühen Neuzeit. Seit der

italienischen Renaissance taucht [das gar bereits venexianisch gebräuchliche;

O.G.J.] "stato" etwa bei ![]() Machiavelli

auf, und in Auseinandersetzung mit ihm und der "ragione di stato",

der [moralisch/ethisch; O.G.J. zumal unter dem Ver4dacht der

Menschenfeindlichkeit respektive emergent höherrangi empfundener / gesehener

Gemeinwesentlichkeit – gleich gar venezianisch] umstrittenen Staatsraison,

breitet sich das Wort im Deutschen – erst – in der zweiten Hälfte des 17.

Jahrhunderts aus.

Machiavelli

auf, und in Auseinandersetzung mit ihm und der "ragione di stato",

der [moralisch/ethisch; O.G.J. zumal unter dem Ver4dacht der

Menschenfeindlichkeit respektive emergent höherrangi empfundener / gesehener

Gemeinwesentlichkeit – gleich gar venezianisch] umstrittenen Staatsraison,

breitet sich das Wort im Deutschen – erst – in der zweiten Hälfte des 17.

Jahrhunderts aus.

Der[sic!] Kern d[ies]es modernen Staatsverständnisses

ist die[sic!] Souveränität, die "Kompetenzkompetenz" des Herrschers. Definiert wird dieses

fundamentale staatsrechtliche Konzept erstmals 1578 vom

Franzosen ![]() Jean Bodin:

"La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une

République" – die Souveränität ist die uneingeschränkte und zeitlich

unbegrenzte Gewalt in einem Staat[sic! gar eher auf einem / seinem / dem eher

staatsformunabhängigen Territorium meinend;

O.G.J. sowhl mit / gegen supranationale bzw. vertragliche alös auch mit

+berraumzeitlich-prinzipiellen Aspektem konfrontieremde Grenzenregieme

erkennend / behauptend]. Uneingeschränkt bedeutet, dass diese Gewalt

unmittelbar zu Gott [also nicht von / dirch andere/n,

zumal höhere/n. Mächte/n verhindert, ausgeübt; O.G.J. willkürliche

Beliebigkeitsirrtümer enstehender moderner Freiheitsvorstellungen ‚witternd‘]

ist, dass kein irdischer Herrscher einem Souverän etwas dreinzureden hat und

dass keine untergeordnete Institution von seiner [nämlich ‚dieses jeweiligen

irdischen Herrschers‘, in wessen / welchen ‚Namen‘ auch immer (Vernunft/en,

Gemeinwohl, Interessen, Kulturalismen, Verantwortung, Notwendigkeit/en und

Inspirationen / Offenbarungen sind hier ja längst nicht die einzigen)

erfolgter; O.G.J.] Gesetzgebung ausgespart ist. Das lässt sich

leicht postulieren. Doch [nicht etwa nur; O.G.J.] im 16. Jahrhundert ist es alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Gibt es nicht

Kaiser und Papst, die sich als Stellvertreter Gottes in die weltliche und geistliche Universalherrschaft

teilen? Gibt es nicht Adlige, Städte, Klöster oder Universitäten, die alle dank

wohlgehüteter Privilegien einen besonderen Rechtsstatus

beanspruchen können?

Jean Bodin:

"La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une

République" – die Souveränität ist die uneingeschränkte und zeitlich

unbegrenzte Gewalt in einem Staat[sic! gar eher auf einem / seinem / dem eher

staatsformunabhängigen Territorium meinend;

O.G.J. sowhl mit / gegen supranationale bzw. vertragliche alös auch mit

+berraumzeitlich-prinzipiellen Aspektem konfrontieremde Grenzenregieme

erkennend / behauptend]. Uneingeschränkt bedeutet, dass diese Gewalt

unmittelbar zu Gott [also nicht von / dirch andere/n,

zumal höhere/n. Mächte/n verhindert, ausgeübt; O.G.J. willkürliche

Beliebigkeitsirrtümer enstehender moderner Freiheitsvorstellungen ‚witternd‘]

ist, dass kein irdischer Herrscher einem Souverän etwas dreinzureden hat und

dass keine untergeordnete Institution von seiner [nämlich ‚dieses jeweiligen

irdischen Herrschers‘, in wessen / welchen ‚Namen‘ auch immer (Vernunft/en,

Gemeinwohl, Interessen, Kulturalismen, Verantwortung, Notwendigkeit/en und

Inspirationen / Offenbarungen sind hier ja längst nicht die einzigen)

erfolgter; O.G.J.] Gesetzgebung ausgespart ist. Das lässt sich

leicht postulieren. Doch [nicht etwa nur; O.G.J.] im 16. Jahrhundert ist es alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Gibt es nicht

Kaiser und Papst, die sich als Stellvertreter Gottes in die weltliche und geistliche Universalherrschaft

teilen? Gibt es nicht Adlige, Städte, Klöster oder Universitäten, die alle dank

wohlgehüteter Privilegien einen besonderen Rechtsstatus

beanspruchen können?

Die[se]

Souveränität ist [bis ‚bleibt‘ und zwar keineswegs mit ‚Selbstbewusstsein‘, oder ‚Schlimmerem‘,

identisch; O.G.J.] also umstritten, als das Konzept auftaucht, denn es widerspricht – zumal im ![]() Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation [dem Venezia ja gegenübersteht, und bis nach 1797 (beinahe –1804

aufgelöst) nicht (mehr) angehört / kniete; O.G.J.] – den

herkömmlichen, gültigen Ordnungsvorstellungen und der Verfassungsrealität. Die [wie eben, oben reduktionistisch singularisiert

verabsolutierend definierte] Souveränität wird [gar ‚auch heute noch‘ respektive ‚inzwischen wieder‘?

O.G.J. Naivitäten bis Populismen / Rebellion entblößend – welche ihrerseits ‚an

der Macht befindlich‘ nichts mehr hassen als deren Begrenzungen und Kontrollen

ihres Tuns durch Institutionen] von vielen Menschen als fremdartig und

bedrohlich empfunden, während ihre Anhänger betonen, dass die souveräne

Obrigkeit mit ihrem Gewaltmonopol die

Erlösung[sic!] von ([nicht etwa

allein, wie auch damals, insbesondere Jahrzehntelang im 16. u. 17. Jahrhundert,

nie nur; O.G.J.] religiösen) Bürgerkriegen und äußeren Invasionen darstellt.

» Jedenfalls in

Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation [dem Venezia ja gegenübersteht, und bis nach 1797 (beinahe –1804

aufgelöst) nicht (mehr) angehört / kniete; O.G.J.] – den

herkömmlichen, gültigen Ordnungsvorstellungen und der Verfassungsrealität. Die [wie eben, oben reduktionistisch singularisiert

verabsolutierend definierte] Souveränität wird [gar ‚auch heute noch‘ respektive ‚inzwischen wieder‘?

O.G.J. Naivitäten bis Populismen / Rebellion entblößend – welche ihrerseits ‚an

der Macht befindlich‘ nichts mehr hassen als deren Begrenzungen und Kontrollen

ihres Tuns durch Institutionen] von vielen Menschen als fremdartig und

bedrohlich empfunden, während ihre Anhänger betonen, dass die souveräne

Obrigkeit mit ihrem Gewaltmonopol die

Erlösung[sic!] von ([nicht etwa

allein, wie auch damals, insbesondere Jahrzehntelang im 16. u. 17. Jahrhundert,

nie nur; O.G.J.] religiösen) Bürgerkriegen und äußeren Invasionen darstellt.

» Jedenfalls in ![]() monokratischen,

so die, diesbezüglich vielleicht doch etwas zu eifrig überzogene. These

Th.Ma.s, «Monarchien» lasse «sich diese[sic! gar eher

jedwede von Menschen über Menschen, tauschändlerisch / nimrodisch (Duldung, bis Schutz, gegen

Unterwerfung und Gefolgschaft), ausgeübte? O.G.J. Variante der Universalie] Macht problemlos[sic! zwar vielleicht (sender- wie

empfängerseitig komplementär und/oder

gegensätzlich) besonders überraschenderweise, doch gerade eher

uneindeutig; O.G.J.] darstellen: Dies geschieht durch den Fürsten in Rüstung,» den

Feldherrn, «der siegreich über die [auch emblematisch dazu, bereits im Altertum, nicht immer nur, gar

nicht alle; O.G.J.] erschlagenen Feinde einherreitet, oder der thronende König, zu

dessen Füßen eine[sic! es sind

potenziell durchaus gleichzeitig alle Bevölkerungsteile, bis sämtliche

unterstellete Ethnien, ‚im Angebot‘; O.G.J.] demütige[sic! jenes Wortfeld an dem der

‚heute‘ / neuzeitlich wohl wesentlichste, bis absichtliche, begrifflich-konzeptionelle Kollektivtrug

besonders zum Ausdruck kommen mag, respektive in dessen Verständnissen /

Wortgebrauch besonders eindrücklich sind/werden; O.G.J.]

Landespersonifikation kniet, die seinen Schutz genießt[sic! jedenfalls ‚benötigt‘ und für sein, bis des

Gemeinwesens, Wohlwollen sorgend,

durchaus Opfer – oder wenigstens Landeskinder – hervorbringen,

muss; O.G.J.] – wie Francia [und Navarre] bei Simon

Vouët vor Ludwig XIII. » (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)

monokratischen,

so die, diesbezüglich vielleicht doch etwas zu eifrig überzogene. These

Th.Ma.s, «Monarchien» lasse «sich diese[sic! gar eher

jedwede von Menschen über Menschen, tauschändlerisch / nimrodisch (Duldung, bis Schutz, gegen

Unterwerfung und Gefolgschaft), ausgeübte? O.G.J. Variante der Universalie] Macht problemlos[sic! zwar vielleicht (sender- wie

empfängerseitig komplementär und/oder

gegensätzlich) besonders überraschenderweise, doch gerade eher

uneindeutig; O.G.J.] darstellen: Dies geschieht durch den Fürsten in Rüstung,» den

Feldherrn, «der siegreich über die [auch emblematisch dazu, bereits im Altertum, nicht immer nur, gar

nicht alle; O.G.J.] erschlagenen Feinde einherreitet, oder der thronende König, zu

dessen Füßen eine[sic! es sind

potenziell durchaus gleichzeitig alle Bevölkerungsteile, bis sämtliche

unterstellete Ethnien, ‚im Angebot‘; O.G.J.] demütige[sic! jenes Wortfeld an dem der

‚heute‘ / neuzeitlich wohl wesentlichste, bis absichtliche, begrifflich-konzeptionelle Kollektivtrug

besonders zum Ausdruck kommen mag, respektive in dessen Verständnissen /

Wortgebrauch besonders eindrücklich sind/werden; O.G.J.]

Landespersonifikation kniet, die seinen Schutz genießt[sic! jedenfalls ‚benötigt‘ und für sein, bis des

Gemeinwesens, Wohlwollen sorgend,

durchaus Opfer – oder wenigstens Landeskinder – hervorbringen,

muss; O.G.J.] – wie Francia [und Navarre] bei Simon

Vouët vor Ludwig XIII. » (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)

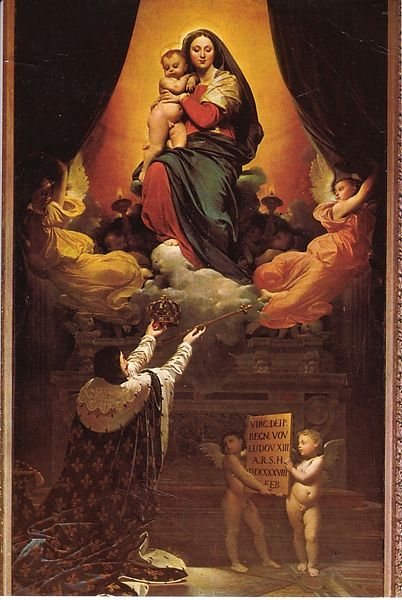

|

Gemälde Ludwigs XIII. von

Simon Vouët (1590 -

1649). - So mancher Mensch hielt sich bekanntlich/ausdrücklich, bis

hält sich verhaltensfaktisch, für ‚den Staat‘ (vgl. also nicht etwa allein

explizit Louis XIV.). |

Zudem

kniet allerdings gerade Ludwig XIII. – wie

auch Vorgänger und Nachfolger auf dem französischen Königsthron, äh

‚auf‘ überlieferten Gemälden –, eben

anders als etwa damals Serenisima Venetia (die vielmehr selbst mit / zu [einer] Madonna vermengt), vor der

römisch-katholischen Himmelskönigin, ‚seiner‘ (einen,

westlichen) Kirche,

um ihr / von ihr her, seine heilige Herrschaft zu weihen. |

Weiteres Gemälde mit Louis

XIII. vor der überirdischen Maria kniend.

- Sich als (etwa preußisch, gar ‚erster‘) Diener seines/des ‚Staates‘

auszugeben, bis zu verstehen, oder gar zu verhalten, werden ja noch mehr

Leute versucht haben. |

|

|

Weder

schließen einander ‚Demut‘, äh

‚Arroganz‘, und – zumal souveräne oder individuelle, bis kollektive – ‚Selbstbewusstheit/en‘

gegenseitig notwendigerweise aus oder ein, gleich gar nicht qualifizierte / ‚eigentliche‘, anstatt manch

popularisiert üblich

(empfunden)

vorherrschender, Formen des jeweils mit / unter / in diesen

begrifflichen Wortglockenkonzepten Gemeinten

/ Repräsentierten / Unterstellten; noch ist / wäre / war (semiotisches / denkerisches, bis physiologisches /

kätperliches) Knien,

oder sonst ein Beugen überhaupt, ein zusammenhanglos eindeutiges, oder gar zwingend

erforderliches, Ausdrucksmittel, schon gar nicht von einem davon / für nur

etwas wovon … |

|

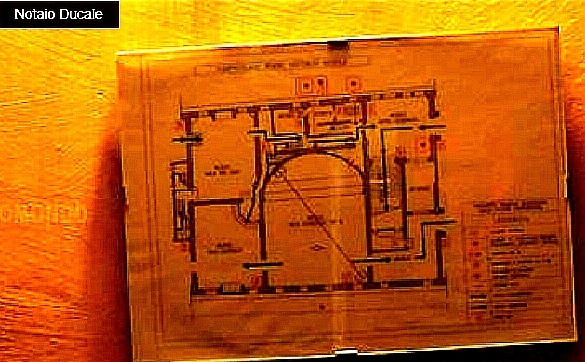

[Venezianische,

zumeist siebenfache, bis gar dreizehnfältige, Thronereihe hinter / mit – gar durchaus qualifizierten Respekt habendem, jedenfalls immerhin

Reverenz/en erweisend und Belege vorweisend

– diesem Ratsgremium vortragendem, Edelmann]

[Venezianische,

zumeist siebenfache, bis gar dreizehnfältige, Thronereihe hinter / mit – gar durchaus qualifizierten Respekt habendem, jedenfalls immerhin

Reverenz/en erweisend und Belege vorweisend

– diesem Ratsgremium vortragendem, Edelmann]

Für ein ‚Ratsregiment‘[sic!]  von gleichgestellten Männern sei diese

von gleichgestellten Männern sei diese ![]() ‚monokratische‘ Form der Selbstdarstellung hingegen und «allerdings

nicht brauchbar. Aber auch hier liegt die ikonographische beim[sic!] Motiv der

schützenswerten[sic!] Landespersonifikation. Was, wenn diese Allegorie nicht unterwürfig[sic!] kniet,

sondern gleichwertig[sic!]

neben dem Mann[sic!] thront oder steht, wie auf zahlreichen niederländischen

Bildern, die, etwa 1623 bei Jan Tengnagel, den Statthalter aus dem Haus Oranien

– den militärischen Führer des Landes – neben eine selbstbewusste[sic! nicht

notwendigerweise das Gegenteil von ‚demütig‘, nicht einmal von

‚gedemütigt‘, was sie ja gar (wie ‚keusch‘ dabei, trotzdem auch immer

durchaus / gerade) wurde/war – und / so weniger eng zusammenhängt, als /

wie dies sprachlich / denkerisch erscheinen mag, oder vielleicht soll;

O.G.J.] Hollandia [dem zumal

‚religiös-kulturell‘ auch noch ‚protestantisch‘ gewordenen Bevölkerungsteil der

damals spanischen Niederlande, deren ökonomische Handelsorientierung etwa der

venezianischen und hanseatischer oder inzwischen ‚belgisch‘ gelebter /

genannter, weitgehend ähnelt; O.G.J.] hinstellen?

‚monokratische‘ Form der Selbstdarstellung hingegen und «allerdings

nicht brauchbar. Aber auch hier liegt die ikonographische beim[sic!] Motiv der

schützenswerten[sic!] Landespersonifikation. Was, wenn diese Allegorie nicht unterwürfig[sic!] kniet,

sondern gleichwertig[sic!]

neben dem Mann[sic!] thront oder steht, wie auf zahlreichen niederländischen

Bildern, die, etwa 1623 bei Jan Tengnagel, den Statthalter aus dem Haus Oranien

– den militärischen Führer des Landes – neben eine selbstbewusste[sic! nicht

notwendigerweise das Gegenteil von ‚demütig‘, nicht einmal von

‚gedemütigt‘, was sie ja gar (wie ‚keusch‘ dabei, trotzdem auch immer

durchaus / gerade) wurde/war – und / so weniger eng zusammenhängt, als /

wie dies sprachlich / denkerisch erscheinen mag, oder vielleicht soll;

O.G.J.] Hollandia [dem zumal

‚religiös-kulturell‘ auch noch ‚protestantisch‘ gewordenen Bevölkerungsteil der

damals spanischen Niederlande, deren ökonomische Handelsorientierung etwa der

venezianischen und hanseatischer oder inzwischen ‚belgisch‘ gelebter /

genannter, weitgehend ähnelt; O.G.J.] hinstellen?

[[Vielleicht, bis wahrscheinlich, steht die sogenannte ‚Landespersonifikation‘

(wie etwa Britannia. California, Francia. Germania, Helvetia, Hollandia, Matilda, Navarre, Nippon, Uncle Sam und Venezia

pp.) weniger für ‚die Bevölkerung‘ (zumal nicht aus Individuen oder als Familiensippen – denn wer  beugte hier denn sonst,

mittels und in allerlei Formen von Gefolgschaft, bis Flehen, gar – wie die Frau

mit ihrer Tochter (gemalt von Carl Becker) um 1600 im Palazzo Comunale – nicht

allein nur / immerhin allegorisch, ‚seine Knie‘ bei den, oder für die,

Hoheiten?), sondern eher

deren / die jeweiligen (auch und gerade nicht mit einer Ethnie / ‚dem Volk‘ identische)

Gemeinwesenheiten, etwa von Gruppierungen und Gemeinschaften bis zur ‚ganzen

Gesellschaft‘, nach / in der Art und

eise des Landes, gar jene Machterscheinungen von Menschen über / an ‚ihresgleichen‘

repräsentierend / symbolisierend, die soziologisch und politologisch, bis immerhin sprachkulturell und

denkgrammatikalisch, damit zusammenhängen, dass / wenn Mensch(en)

nicht ganz alleine, irgendwo nur für / von sich selbst lebend – zumindest

auf Duldungen durch andere ange- und verrwiesen – lebt.]

beugte hier denn sonst,

mittels und in allerlei Formen von Gefolgschaft, bis Flehen, gar – wie die Frau

mit ihrer Tochter (gemalt von Carl Becker) um 1600 im Palazzo Comunale – nicht

allein nur / immerhin allegorisch, ‚seine Knie‘ bei den, oder für die,

Hoheiten?), sondern eher

deren / die jeweiligen (auch und gerade nicht mit einer Ethnie / ‚dem Volk‘ identische)

Gemeinwesenheiten, etwa von Gruppierungen und Gemeinschaften bis zur ‚ganzen

Gesellschaft‘, nach / in der Art und

eise des Landes, gar jene Machterscheinungen von Menschen über / an ‚ihresgleichen‘

repräsentierend / symbolisierend, die soziologisch und politologisch, bis immerhin sprachkulturell und

denkgrammatikalisch, damit zusammenhängen, dass / wenn Mensch(en)

nicht ganz alleine, irgendwo nur für / von sich selbst lebend – zumindest

auf Duldungen durch andere ange- und verrwiesen – lebt.]

Noch klarer[sic! eher ‚deutlich anders

konzipiert‘, wo/indem weder die Bevölkerung noch die ‚Landespersonifikation‘

Venexia, sondern deren Führungselite für diese, bis vor ihnen dienend, kniet;

O.G.J. an sonstige Fürstlichkeiten erinnert] ist Tintorettos Hierarchie [als(o) ‚heilige

Rangordnung‘] in der Sala

del Maggior Consiglio des Dogenpalastes[sic!]:

[#Abb. Tintoretto.]  ???

???

Venetia, mit dem Zepter in der Hand auf einer

Wolke thronend, reicht dem knienden Dogen Nicolò

del Ponte einen Lorbeerkranz [respektive viele weitere Darstellungen des knienden,

so auch die ‚Fischerkrone‘ Corono empfangenden,

Dogen auch auf Votivbildern und Münzen; O.G.J.]. Die Staatspersonifikation [und ihr

jeweiliges Symbol, wie etwa der Markuslöwe; O.G.J.] ist dem höchsten Repräsentanten der Lagunenrepublik übergeordnet. Sie steht [oder thront] da als die entscheidende Mittlerin zwischen den

Venezianern und dem Allmächtigen[sic!],

dessen göttliches Licht in der Aureole

direkt über ihr durchbricht – Venetia ist unmittelbar bei Gott, während der Doge wie auf einem[sic! annähernd jedem

venezianischen; O.G.J.] Votivbild zu ihr [oder einem ihrer

ihrer Symbole; O.G.J. Hyperrealitäten bis Gätzendienste nicht ausschließend an

‚Gesslers Hut‘ & Co. erinnert] emporblickt. Ikonographisch handelt es sich [nicht etwa

allein; O.G.J.] bei Tintorettos Venetia tatsächlich[sic! Jedenfalls ‚absichtlich‘; O.G.J.] um einen Marientypus, um die "Regina coeli", die Himmelsherrscherin. Die Nähe von Venetia und

Doge zu mariologischen Votivbildern macht die[se, eben gemäß m.v., den Brauch von Venedig, eben nicht

unbedingt beabsichtigte / akzeptierte; O.G.J.] Differenzierung bereits für Zeitgenossen schwierig. So

identifiziert der durchreisende Engländer Thomas Coryate 1608 Tintorettos

Venetia als "the Virgin Mary". Derselbe Coryate nennt die

Lagunenstadt in mariologischer Metaphorik "a pure Virgin and incontamined

mayde", eine Jungfrau[sic! allerdings wurde bis wird, gerade Venedig zumal

von aussen (doch kaum von römischen Vatikan) her, höchst ambivalent, namentlich

kaufhändlerisch, bis räuberisch, reicher

und/oder diplomatischer, bis listiger, gar grausamer,  Unkeuschheiten verdächtigt und beschuldigt;

zumal Venetia weder xenophobische Berührungsängste, etwa mit dem Osten, sogar

dem Orient und Afrika oder Muslimen, ja nicht einmal Juden gegenüber, zeigte, noch vorbehaltlos

hingegeben seinen eigenen Herrschenden vertraute (zumal es diese,

doch eher überschaubar grosse Gruppierung mehrerer hundert, auch wechsekseitig

aufmerksam skeptischer, Familien, vielmehr institutionalisiert streng kontrolliert überwachte), und sich weder

der Comoedia, dem Maskentragen, noch – mehr oder minder platonisch-keuschen –

Liebeskünsten (etwa von ‚Cortigiani‘ und männlichen

‚Höflingen‘ – oder 1797 den Überlegenen) verschloss;

O.G.J.], die ihre Schönheit [und ihre, eben nicht allein monetären, Vermögen;

O.G.J.] unbefleckt [unbraubt] über mehr als tausend

Jahre bewahrt habe, obwohl viele fremde Potentaten versucht hätten, sie zu

entjungfern [unterwerfen].

Unkeuschheiten verdächtigt und beschuldigt;

zumal Venetia weder xenophobische Berührungsängste, etwa mit dem Osten, sogar

dem Orient und Afrika oder Muslimen, ja nicht einmal Juden gegenüber, zeigte, noch vorbehaltlos

hingegeben seinen eigenen Herrschenden vertraute (zumal es diese,

doch eher überschaubar grosse Gruppierung mehrerer hundert, auch wechsekseitig

aufmerksam skeptischer, Familien, vielmehr institutionalisiert streng kontrolliert überwachte), und sich weder

der Comoedia, dem Maskentragen, noch – mehr oder minder platonisch-keuschen –

Liebeskünsten (etwa von ‚Cortigiani‘ und männlichen

‚Höflingen‘ – oder 1797 den Überlegenen) verschloss;

O.G.J.], die ihre Schönheit [und ihre, eben nicht allein monetären, Vermögen;

O.G.J.] unbefleckt [unbraubt] über mehr als tausend

Jahre bewahrt habe, obwohl viele fremde Potentaten versucht hätten, sie zu

entjungfern [unterwerfen].

Die

Jungfräulichkeit», eben einer der (zumal

daher – weit mehr als immerhin hypersexuell potent) besonders hoch aufgeladenen

Topoi, sei «die entscheidende

Analogie zwischen Marienbild

und staatlicher Souveränität. Nur wer seinen politischen Körper [bis gar ‚Leib‘, im ehemals

qualifizierten Sinne, oder noch kulturalistischer,

bis geradezu/erkennbar paradoxerweise züchterisch, ‚Angehauchtes‘; zumal

nicht jede Sprache in/mit allen ihren Wärtern/Denkformen gleichartig zwischen

‚junger Frau‘ und ‚Jungfrau‘ trennt, gar biologisiert und kulturalisiert, – wie

etwa ‚bürgerliche‘ Gesellschaftsideale, über ‚Mütter‘, äh ‚Heilige‘, und

‚Mägde‘, äh ‚Huren‘, verfügen (wollen); O.G.J.] unversehrt behalten kann», sei «souverän. Nicht nur Maria, auch Athene / Minerva werden damit zur

ikonographischen Vorlage von ([eben nicht etwa ‚allein‘; O.G.J.] republikanischen [sondern ‚sämtlichen‘;

O.G.J. von emblematischenFortschritten derart emt-täuscht, veränderte Namen bis

Symbole nicht notwendigerweise für Verbesserungen zu halten – nicht einmal

falls, wem oder wo diese ‚neu‘])

Staatspersonifikationen. Im geschilderten Sinn handelt es sich dabei anfangs[sic!] aber nicht um eine einsame Jungfrau [gar allein im

Garten / Turm / Tschador / Öikos / Haushalt / Frauentrakt /

Denkempfindenabgesondert / eingeschlossen; O.G.J. auch Personal bis

Gespielinnen zumal ‚der Psyche refernziell‘], sondern um eine Paarbeziehung: Doge und Venetia, Statthalter [respektive (eben

allerlei – männlich emnlematisierte / personifizierte) Fürstlichkeiten bis

König/e und Kaiser] und Hollandia [auch/gerade

Ekklesia/Gemeinwesen, bis Organisation, und Priester/Pastor, bis Präsident,

sind omnipräsent geworden; O.G.J.]. Das Muster dieser keuschen[sic! zwar ‚gnostisch‘-Materie-wider-Geist-verachtend

so empfubnden / genannten doch was ‚tsrnen‘ müssen, sollen wollend? O,.G,J. sowohl.ups ‚Askese‘ als auch ‚Libertinismus‘ verdächtigend Beziehungsrelation des

Unterwerfens unter Verteilungsverhältnisse zu sichern – was Dyaden

(‚emblematische‘ / emergente, zumal soziale, , hyperreale nicht etwa

ausgenommen) häufig oder immer auch, anstatt notwendigerweise nur oder unfair,

enthalten] Ehe entstammt ebenfalls

der Marienikonographie: Es ist der seit dem Hochmittelalter [zumal im

ritterlichen Minne-Konzept; O.G.J.] verbreitete hortus conclusus Maria [respektive die ‚reine Lehre‘, äh

‚Jungfrau‘; O.G.J.] sitzt oder steht in

einem (Paradies[sic!]-)Garten (hortus), der von

einem Zaun [bis zu einer unüberwindlichen Mauer; O.G.J. ‚altlastig‘, äh ‚von Dornenkecken des CHeT חית geprägt‘] umschlossen (conclusus) ist. Das Motiv geht auf die[sic! jedenfalls

‚eine‘ geläufige/dominante; O.G.J. auch christlicherseits mehr als eine

kritisch wertschätzend] Auslegung des

Hohenlieds zurück, und entsprechend[sic!] der dortigen Liebesmetaphorik kann Maria auch

als Kirche (Ecclesia) verstanden werden, die als keusche Braut (so genannte

Maria sponsa) dem Bräutigam Christus[sic!] in symbolischer Ehe verbunden» sei.

Die

Jungfräulichkeit», eben einer der (zumal

daher – weit mehr als immerhin hypersexuell potent) besonders hoch aufgeladenen

Topoi, sei «die entscheidende

Analogie zwischen Marienbild

und staatlicher Souveränität. Nur wer seinen politischen Körper [bis gar ‚Leib‘, im ehemals

qualifizierten Sinne, oder noch kulturalistischer,

bis geradezu/erkennbar paradoxerweise züchterisch, ‚Angehauchtes‘; zumal

nicht jede Sprache in/mit allen ihren Wärtern/Denkformen gleichartig zwischen

‚junger Frau‘ und ‚Jungfrau‘ trennt, gar biologisiert und kulturalisiert, – wie

etwa ‚bürgerliche‘ Gesellschaftsideale, über ‚Mütter‘, äh ‚Heilige‘, und

‚Mägde‘, äh ‚Huren‘, verfügen (wollen); O.G.J.] unversehrt behalten kann», sei «souverän. Nicht nur Maria, auch Athene / Minerva werden damit zur

ikonographischen Vorlage von ([eben nicht etwa ‚allein‘; O.G.J.] republikanischen [sondern ‚sämtlichen‘;

O.G.J. von emblematischenFortschritten derart emt-täuscht, veränderte Namen bis

Symbole nicht notwendigerweise für Verbesserungen zu halten – nicht einmal

falls, wem oder wo diese ‚neu‘])

Staatspersonifikationen. Im geschilderten Sinn handelt es sich dabei anfangs[sic!] aber nicht um eine einsame Jungfrau [gar allein im

Garten / Turm / Tschador / Öikos / Haushalt / Frauentrakt /

Denkempfindenabgesondert / eingeschlossen; O.G.J. auch Personal bis

Gespielinnen zumal ‚der Psyche refernziell‘], sondern um eine Paarbeziehung: Doge und Venetia, Statthalter [respektive (eben

allerlei – männlich emnlematisierte / personifizierte) Fürstlichkeiten bis

König/e und Kaiser] und Hollandia [auch/gerade

Ekklesia/Gemeinwesen, bis Organisation, und Priester/Pastor, bis Präsident,

sind omnipräsent geworden; O.G.J.]. Das Muster dieser keuschen[sic! zwar ‚gnostisch‘-Materie-wider-Geist-verachtend

so empfubnden / genannten doch was ‚tsrnen‘ müssen, sollen wollend? O,.G,J. sowohl.ups ‚Askese‘ als auch ‚Libertinismus‘ verdächtigend Beziehungsrelation des

Unterwerfens unter Verteilungsverhältnisse zu sichern – was Dyaden

(‚emblematische‘ / emergente, zumal soziale, , hyperreale nicht etwa

ausgenommen) häufig oder immer auch, anstatt notwendigerweise nur oder unfair,

enthalten] Ehe entstammt ebenfalls

der Marienikonographie: Es ist der seit dem Hochmittelalter [zumal im

ritterlichen Minne-Konzept; O.G.J.] verbreitete hortus conclusus Maria [respektive die ‚reine Lehre‘, äh

‚Jungfrau‘; O.G.J.] sitzt oder steht in

einem (Paradies[sic!]-)Garten (hortus), der von

einem Zaun [bis zu einer unüberwindlichen Mauer; O.G.J. ‚altlastig‘, äh ‚von Dornenkecken des CHeT חית geprägt‘] umschlossen (conclusus) ist. Das Motiv geht auf die[sic! jedenfalls

‚eine‘ geläufige/dominante; O.G.J. auch christlicherseits mehr als eine

kritisch wertschätzend] Auslegung des

Hohenlieds zurück, und entsprechend[sic!] der dortigen Liebesmetaphorik kann Maria auch

als Kirche (Ecclesia) verstanden werden, die als keusche Braut (so genannte

Maria sponsa) dem Bräutigam Christus[sic!] in symbolischer Ehe verbunden» sei.

«Sehr

populär[sic!] ist der hortus conclusus in den Niederlanden; und dort wird er

während des jahrzehntelangen Unabhängigkeitskriegs gegen Spanien in ein

politisches Umfeld verlegt. Nun ist es nicht mehr die (katholische) Maria,

sondern in den [die] (reformierten) Generalstaaten Hollandia, die in einem

Garten sitzt. Und bei den Bildern handelt es sich, anders als bei Tintoretto,

um Flugblätter, Massenprodukte patriotischer Propaganda ohne höhere

künstlerische Ambitionen und ohne[sic?] Anspruch auf Dauerhaftigkeit [während

bisher wohl kaum ein Staatswesen ohne überindividuelle

Unsterblichkeitshoffnungen oder kontrafaktische Ewigkeitsansprüche seines

Fortbestehens aus kam; O.G.J. ].

Das hier

gezeigte Beispiel, das Testament des Friedens [oder des Anstands] von 1615 [im

Vorfeld des 30-jährigen europäischen auch ‚Überzeugtheitenkrieges‘; O.G.J.],

zeigt die so genannte niederländische Magd[sic!], die von einem Engel mit

Lorbeer gekrönt wird. An ihrer Seite hat sie das niederländische Wappentier,

den Löwen, der sie und den Freiheitshut auf der Lanze mit dem Schwert gegen

ihre Peiniger verteidigt. Der Führer des Widerstands ist im Orangenbaum

symbolisiert, der Statthalter aus dem Haus Oranien. Ihnen gegenüber, außerhalb

des Zaunes, sieht man die Angreifer, welche die – körperliche, territoriale –

Integrität der holländischen Jungfrau beeinträchtigen wollen: eine Gruppe

katholischer Prälaten, ganz links spanische Soldaten. Unzweideutig[sic!] ist

die erotische Metaphorik beim Soldaten, der seine Kanone zwischen den

gespreizten Beinen auf das Zauntor und durch dieses auf die

Landespersonifikation richtet, die aber in Zaun und Löwe gleichsam einen

schutzbereitenden Keuschheitsgürtel um sich hat. » (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) [Abbs. Hortus cobclusus PARDES Zaun um Tora

#hier]

Das hier

gezeigte Beispiel, das Testament des Friedens [oder des Anstands] von 1615 [im

Vorfeld des 30-jährigen europäischen auch ‚Überzeugtheitenkrieges‘; O.G.J.],

zeigt die so genannte niederländische Magd[sic!], die von einem Engel mit

Lorbeer gekrönt wird. An ihrer Seite hat sie das niederländische Wappentier,

den Löwen, der sie und den Freiheitshut auf der Lanze mit dem Schwert gegen

ihre Peiniger verteidigt. Der Führer des Widerstands ist im Orangenbaum

symbolisiert, der Statthalter aus dem Haus Oranien. Ihnen gegenüber, außerhalb

des Zaunes, sieht man die Angreifer, welche die – körperliche, territoriale –

Integrität der holländischen Jungfrau beeinträchtigen wollen: eine Gruppe

katholischer Prälaten, ganz links spanische Soldaten. Unzweideutig[sic!] ist

die erotische Metaphorik beim Soldaten, der seine Kanone zwischen den

gespreizten Beinen auf das Zauntor und durch dieses auf die

Landespersonifikation richtet, die aber in Zaun und Löwe gleichsam einen

schutzbereitenden Keuschheitsgürtel um sich hat. » (Th.Ma.; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.) [Abbs. Hortus cobclusus PARDES Zaun um Tora

#hier]

[Ab. niederländische Städtepersonifikationen mit Ketten vor Spaniens Stadthalter/Eroberer

kniend] Jedenfalls «Hollandia»

sei

«frei [‚geworden‘ oder ‚eigentlich - trotz/auch in

Zwangsketten (‚innerlich‘ / ihrem Wesen bzw. gottesgeschöpflichen Status nach) schon/immer ‚gewesen‘? O.G.J.],

jungfräulich[sic!] und keusch[sic!] und will das bleiben. Dafür braucht sie

[zumal; O.G.J.] nach den Vorstellungen der Zeit einen Partner, einen Bräutigam,

der diesen Wunsch in einer symbolischen[sic!] und damit[sic!] rein

platonischen, nicht vollzogenen[sic!] Ehe liebevoll[sic! gleichwohl wäre ‚weise

Regierung‘ deutlichst mehr, als immerhin, oder gar nur, dieses Affektive; O.G.J.]

respektiert[sic! Respektskonzeptionen,

die darunter brav (bis [wider]willig, jedenfalls Opfer

bringend) verstehen, und darauf hinauslaufen: Sich, diese gar vorbehaltlos

unterstützend, den Wünschen der Gegenüberseite zu fügen, – laufen zumindest reduktionistische Gefahren,

summenverteilierisch, bestenfalls wechselseitig abwechselnd, mächtig

(dichotom entweder-oder-paradigmatisch) so manches (gemeinsam möglich, bis

nötig, gewesne/gewordene) Ziel, mindestens aber gerade/ausgerechnet

(dialogisch, bis von Loyalität trotz/im Nein-Voten, qualifizierten) Respekt, zu verfehlen;

O.G.J.] – so wie[sic! eben in den omnipräsent verselbstverständlichten

heteronomistischen Interaktonsformen (der

Tyranie, äh zumal ‚von

[überirdisch] besseren [All-]Wissenden aus/her‘) basal strittig; O.G.J.] Christus[sic!] das mit Maria/Ecclesia»

tue. «Die spanischen Herrscher haben, [zumindest; O.G.J.] nach Ansicht der

Niederländer, genau das nicht gemacht, und deshalb ist der niederländische

Unabhängigkeitskampf entbrannt, zur Verteidigung von missachteten

Freiheitsrechten, nicht aber zur Abschaffung der Monarchie [oder gar

hoheitlicher Herrschaftsformen überhaupt; O.G.J.].  Eine Medaille von 1583 erfasst diese wenig

harmonische[sic! eher mindestens einseitig ‚illoyal‘, bis tyrannisch‘ und

‚repressiv‘,empfundene/beabsichtigte, als eine Frage

ästhetischer Resonanzkategorien der Beziehungsrelation; O.G.J.] Paarbeziehung

ebenfalls mit der Ehemetaphorik [vgl. auch venexianische Vermählung ‚des Dogen‘

mit dem Meer, bis zum (gleich gar priesterlichen) Fischerring;

O.G.J.]. Auf der Vorderseite legt ein Spanier unter den Augen seines Königs

Philipp II. die [artig oder gezwungenermassen kniende]

weibliche Landespersonifikation in Ketten.» Ein ähnliches Motiv findet sich

auch in der Darstellung der in Ketten vor Spaniens Eroberer und Stadthalter

knienden flanderischen Städtepersonifikationen. - Doch, so auch von/inn den

Textumschriften der Medalie angedeutet: «(w)o der König gegenüber dem

Volk[sic!] zum Tyrannen wird, dort steht dem Volk[sic!] nach göttlichem und

menschlichem Recht [aber in mancherlei Konflikten mit einigen ‚kirchlichen

Lehren‘ / ‚obrigkeitlicher Theologien‘; O.G.J.] die Scheidung zu. Die Rückseite

der Medaille zeigt entsprechend Hollandia, […] mit dem [eben ‚auch sie‘: O.G.J.] beschützenden Löwen,

wie sie dem König den Ehering[sic!] zurück gibt,

während die abgenommenen Fußfesseln[/Ketten] am Boden liegen. Wie

Maria/Ecclesia in eine mystische[sic? so vielleicht aber eben auch, bis eher

gerade irrig, ‚nur eine mythisch-mythologische‘; O.G.J.] Ehe mit Christus[sic!] eintritt, so hat sich

Hollandia dem Spanier verbunden, doch dann ihre mystische[sic!

‚ideologisch-sakrale‘? O.G.J.] Ehe aufgelöst, als sich dieser als tyrannischer Landesherr[sic!] entpuppte. An seine Stelle

tritt nun der fürsorgliche Beschützer aus dem Volk[sic!] Oranien, denn die

Niederländer gehen noch lange[sic! wo nicht (etwa als einzige der Menschenheit)