|

|

|||

|

Volles Abendzeremoniell |

Dear

Friends, Ladies and Gentlemen, Your

Excellencies, Mrs. President, Royal Highnesses,

Your Majesty! |

|

Realitäten wechselwirken zwar durchaus, doch nicht unvermittelt – zumal damit. |

‚Wirklich sei was wirkt’ und\aber jenseits dieser ontologischen Kausalitätsauffassung des Bestimmens gegebene Realitäten werden – jedenfalls im Plural, bis im Widerspruch zum indoeuropäischen Kosmos-Konzept / Singular(-Gebrauch) – auch/zumal sino-tibetisch kaum bestritten.

Jenes ‚Ganze‘ zu betrachten, das sich nicht allein aus Teilen zusammengesetzt verstehen, und noch nicht einmal von seinen Elementen her, umfassend begreifen lässt, stellt derart vorfindliche Teile – also auch uns, gar selbst © Sie, hier bis dort – notwendigerweise vor kaum, bis nicht, lösbare Aufgaben. – Und das wäre es auch schon, das ist bereits Alles ‚für heute Abend‘ undװaber morgen.

«Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.»

Und ‚gute Nacht!‘ doch klänge, oder wäre, solches

vielleicht doch schon etwas zu sehr, so wie der fromme Wunsch einer ‚angenehmen

Ruh‘, nachdem soeben tunlichst für deren Gegenteil gesorgt ward?

Und «Ceterum censio vor Übertreibungen .... Sie wissen vielleicht schon.» Auch sind, oder wenigstens scheinen, uns ja nicht alle Wege verschlossen, überhaupt Etwas (also Teile, bis zumindest Aspekte) des Alles zu betrachten, das eine und andere davon sogar zu ergreifen, etwas weniger davon (oder wenigstens sich bis einander) auch noch verstehen, und immerhin Vereinzeltes davon noch (wenn auch eher erst in unserem Bewusstsein/Bewusswerden, als mit unseren ‚übrigen‘ Sinnesorganen) zu sehen, respektive repräsentierend ‚ezeigt‘ zu bekommen – vielleicht sogar unserseits davon erfasst, wenigstens aber betroffen, zu sein respektive zu werden.

Ein höchst gefährliches Unterfangen also,

sehen Sie sich folglich bitte unbedingt gut vor! Und sollten Sie sich nicht persönlich darauf einlassen

wollen, stößt dies auf so erhebliches Verständnis, wie sonst wohl kaum jemals

oder irgendwo. Und es verbleibt Ihnen dennoch die Möglichkeit zur inhaltlich-sachlichen

Betrachtung, oder zu unserer Kontrolle, virtuell hier/dabei zu bleiben, so Sie

dies wollen sollten.

Ein höchst gefährliches Unterfangen also,

sehen Sie sich folglich bitte unbedingt gut vor! Und sollten Sie sich nicht persönlich darauf einlassen

wollen, stößt dies auf so erhebliches Verständnis, wie sonst wohl kaum jemals

oder irgendwo. Und es verbleibt Ihnen dennoch die Möglichkeit zur inhaltlich-sachlichen

Betrachtung, oder zu unserer Kontrolle, virtuell hier/dabei zu bleiben, so Sie

dies wollen sollten.  [Das ganze

Jahr-eises-kalt

…]

[Das ganze

Jahr-eises-kalt

…]

Tatsächliche Wahrheit realer Wirklichkeit[en] (mit Anderheit[em])

Wahrheit אמת EMeT und Lüge שקר SCHeKeR. – gleicht gar nicht so notwendigerweise ausgerechnet im Singular wie indoeuropäisch gemeint, bis verlangt, wird – zumindest auf Iwrit gibt es bekanntlich zudem mehrere so übersetz- und verstehbare Wörter.

![]() JeSCH

יש

und/oder\aber אין AJIN עין, dass/falls es überhaupt etwas Seinedes/Werdendes gibt und nicht (nur) Nichts existiert,

respektive dieses nicht völlig leer ist/wird:

JeSCH

יש

und/oder\aber אין AJIN עין, dass/falls es überhaupt etwas Seinedes/Werdendes gibt und nicht (nur) Nichts existiert,

respektive dieses nicht völlig leer ist/wird:

![]() JeSCH

OlaM שלום bis OlaMoT עולמות und\aber עולםהבא OlaM HaBA

JeSCH

OlaM שלום bis OlaMoT עולמות und\aber עולםהבא OlaM HaBA

![]() Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

[Vorwort 7

Teil 1 - Konfusion 11

Genesis 11,7

![]() Traduttore, traditore

14

Traduttore, traditore

14

![]() Paradoxien 25

Paradoxien 25

![]() Die Vorteile der Konfusion 38

Die Vorteile der Konfusion 38

![]() Der Kluge Hans 41

Der Kluge Hans 41

![]() Das Kluge-Hans-Trauma 44

Das Kluge-Hans-Trauma 44

![]() Subtile Beeinflussungen 47

Subtile Beeinflussungen 47

![]() »Außersinnliche Wahrnehmungen«

50

»Außersinnliche Wahrnehmungen«

50

Teil II - Desinformation 55

Alexander Pope (Ordnung ist des Himmels oberstes

Gesetz.)

Albert Einstein (Die Theorie bestimmt,

was wir beobachten können.)

![]() Nichtkontingenz – oder: Die

Entstehung von Wirklichkeitsauffassungen 58

Nichtkontingenz – oder: Die

Entstehung von Wirklichkeitsauffassungen 58

![]() Das neurotische Pferd 59

Das neurotische Pferd 59

![]() Die abergläubische Ratte 59

Die abergläubische Ratte 59

![]() Warum einfach, wenn's kompliziert

auch geht? 61

Warum einfach, wenn's kompliziert

auch geht? 61

![]() Der vielarmige Bandit 64

Der vielarmige Bandit 64

![]() Von Zufall und Ordnung 67

Von Zufall und Ordnung 67

![]() »Psychische Kräfte« 70

»Psychische Kräfte« 70

![]() Interpunktion - oder: Die Ratte und

der Versuchsleiter 72

Interpunktion - oder: Die Ratte und

der Versuchsleiter 72

![]() Semantische Interpunktion 76

Semantische Interpunktion 76

![]() Wo alles wahr ist, auch das Gegenteil

77

Wo alles wahr ist, auch das Gegenteil

77

![]() Der metaphysische Versuchsleiter

82

Der metaphysische Versuchsleiter

82

![]() Die zerkratzten Windschutzscheiben

84

Die zerkratzten Windschutzscheiben

84

![]() Das Gerücht von Orleans 85

Das Gerücht von Orleans 85

![]() Experimentell erzeugte Desinformation

91

Experimentell erzeugte Desinformation

91

![]() Die Macht der Gruppe 92

Die Macht der Gruppe 92

![]() Herrn Slossenn

Boschens Lied 97

Herrn Slossenn

Boschens Lied 97

![]() Candid Camera

98

Candid Camera

98

![]() Die Ausbildung von Regeln 99

Die Ausbildung von Regeln 99

![]() Interdependenz 103

Interdependenz 103

![]() Das Gefangenendilemma 103

Das Gefangenendilemma 103

![]() Was ich denke, daß

er denkt, daß ich denke 108

Was ich denke, daß

er denkt, daß ich denke 108

![]() Drohungen 111

Drohungen 111

![]() Die Glaubhaftigkeit einer Drohung

113

Die Glaubhaftigkeit einer Drohung

113

![]() Die Drohung, die ihr Ziel nicht

erreichen kann 115

Die Drohung, die ihr Ziel nicht

erreichen kann 115

![]() Die unbefolgbare

Drohung 119

Die unbefolgbare

Drohung 119

![]() Geheimdienstliche Desinformation

123

Geheimdienstliche Desinformation

123

![]() Unternehmen Mincemeat

131

Unternehmen Mincemeat

131

![]() Unternehmen Neptun 139

Unternehmen Neptun 139

![]() Die zwei Wirklichkeiten 142

Die zwei Wirklichkeiten 142

Teil III - Kommunikation 145

![]() Der Schimpanse 149

Der Schimpanse 149

Aristoteles

![]() Zeichensprache 152

Zeichensprache 152

![]() Projekt Sarah 157

Projekt Sarah 157

![]() Der Delphin 160

Der Delphin 160

![]() Außerirdisdie Kommunikation 173

Außerirdisdie Kommunikation 173

![]() Wie kann außerirdisdie

Kommunikation hergestellt werden? 176

Wie kann außerirdisdie

Kommunikation hergestellt werden? 176

![]() Antikryptographie - oder: Das »Was«

von

Antikryptographie - oder: Das »Was«

von

Weltraumkommunikation 179

![]() Projekt Ozma

184

Projekt Ozma

184

![]() Vorschläge für einen kosmischen Code

185

Vorschläge für einen kosmischen Code

185

![]() Radioglyphen und Lincos

192

Radioglyphen und Lincos

192

![]() Eine Nachricht aus dem Jahre 11.000

v. Chr.? 193

Eine Nachricht aus dem Jahre 11.000

v. Chr.? 193

![]() Pionier 10 [NASA-Sonde] 199

Pionier 10 [NASA-Sonde] 199

![]() Unvorstellbare Wirklichkeiten

201

Unvorstellbare Wirklichkeiten

201

![]() Imaginäre Kommunikation 205

Imaginäre Kommunikation 205

![]() Newcombs Paradoxie 206

Newcombs Paradoxie 206

![]() Flachland 214

Flachland 214

![]() Reisen in die Zeit 219

Reisen in die Zeit 219

[Zitat]

![]() Die ewige Gegenwart 235

Die ewige Gegenwart 235

Offenbarung

10,6

Bibliographie 23

Personen- und Sachregister 247; Paul

Watzlawick, verlinkende Hervorhebungen und einige Illustrationen O.G.J.]

[Wie wirklich

[wirkend] ist die Wirklichkeit?] Fragte etwa P.W.

und gab bereits wichtige ‚grammatische‘ Antworten in kommunikativer

Hinsicht, so dass wir sinnvoll/erhellend zwischen verschiedenen, dennoch

ineinander ‚verwoben‘ bleibenden, ‚Ebenen‘ bzw. ‚Sphären‘ genannten Vorstellungshüllen zu trennen vermögen, gar Horizonte die

so gerne hierarchisierend als ‚Wirklichkeit erster‘, und solche (wahrnehmender/erlebender) ‚zweiter, Ordnung‘ bezeichnet

werden. – Wobei bereits der Ordnungsbegriff

[Wie wirklich

[wirkend] ist die Wirklichkeit?] Fragte etwa P.W.

und gab bereits wichtige ‚grammatische‘ Antworten in kommunikativer

Hinsicht, so dass wir sinnvoll/erhellend zwischen verschiedenen, dennoch

ineinander ‚verwoben‘ bleibenden, ‚Ebenen‘ bzw. ‚Sphären‘ genannten Vorstellungshüllen zu trennen vermögen, gar Horizonte die

so gerne hierarchisierend als ‚Wirklichkeit erster‘, und solche (wahrnehmender/erlebender) ‚zweiter, Ordnung‘ bezeichnet

werden. – Wobei bereits der Ordnungsbegriff

jenen Kossmos, namentlich: ‚schmucker Schönheit‘, zu

entblößen vermag, der damit hier erreichtet/erhalten werden soll, bis könne – äh

müsse.

jenen Kossmos, namentlich: ‚schmucker Schönheit‘, zu

entblößen vermag, der damit hier erreichtet/erhalten werden soll, bis könne – äh

müsse.

«Dieses Buch

handelt davon, daß die sogenannte Wirklichkeit das

Ergebnis von Kommunikation ist. Diese These scheint den Wagen vor das Pferd zu

spannen, denn die Wirklichkeit ist doch offensichtlich

das, was wirklich der Fall ist, und Kommunikation nur die Art und Weise, sie zu beschreiben

und mitzuteilen.

Es soll gezeigt werden, daß dies nicht so ist; daß das wacklige Gerüst unserer Alltagsauffassungen der

Wirklichkeit im eigentlichen Sinne

wahnhaft ist, und daß wir fortwährend mit seinem

Flicken und Abstützen beschäftigt sind - selbst auf die erhebliche Gefahr hin,

Tatsachen verdrehen zu müssen, damit sie unserer Wirklichkeitsauffassung nicht

widersprechen, statt umgekehrt unsere Weltschau den unleugbaren Gegebenheiten

anzupassen.

Es soll ferner gezeigt werden, daß» die absolut sichere Überzeugtheit davon/‚der Glaube‘ [im heute meist üblichen sekundären, weiteren, ‚den Wissen‘ unter- bis entgegengeordneten Sinne], «es gäbe nur eine Wirklichkeit, die gefährlichste all dieser Selbsttäuschungen ist; daß es vielmehr zahllose Wirklichkeitsauffassungen gibt, die sehr widersprüchlich sein können, die alle das Ergebnis von Kommunikation und nicht der Widerschein ewiger, objektiver Wahrheiten sind. [...]»

Die bereits «gefährliche Wahnidee [....] wird dann aber noch gefährlicher, wenn sie sich mit der messianischen Berufung verbindet, die Welt dementsprechend aufklären und ordnen zu müssen - gleichgültig, ob die Welt diese Ordnung wünscht oder nicht. Die Weigerung, sich einer bestimmten Definition der Wirklichkeit (zum Beispiel einer Ideologie) zu verschreiben, die »Anmaßung«, die Welt in eigener Sicht zu sehen und auf eigene Façon selig zu werden, wird [...] zum »think-crime« in Orwells Sinne abgestempelt [...] Vielleicht kann dieses Buch einen bescheidenen Beitrag dazu leisten, den Blick für bestimmte Formen psychologischer Violenz zu schärfen und so den modernen Gehirnwäschern und selbsternannten Weltbeglückern die Ausübung ihres üblen Handwerks zu erschweren.» (Paul Wartzlawick S. 7+9; verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)

Es geht bei und an dieser bzw. gar jeder Interaktion mit dem (wie des/der) Wirklichen nicht allein um ein labortechnisch-sauberes analytisches Trennen und Auseinanderhalten, etwa im Sinne der Welt chemischer Stoffe (über deren diesbezügliche Schwierigkeiten schon so manches bemerkt wurde), sondern um eine denkerisch-verstehende Unterscheidung und das Erkennen zunächst bzw. wenigstens zweier ziemlich berühmter, gar berüchtigter, Levels, die notwendigerweise ineinander verstrickt bleiben und durchaus interdependent miteinander wechselwirken – also ein erhebliches Ordnungsproblem illustrieren/beleben.

Interessiert äh interesannt an der These vom kommunikativen Charakter, bis an den Theoerien interaktionaler Wirklichkeiten, sind/werden insbesondere die Fragen:

Wie weit gehend total, bis totalitär, sie gemeint sind und gehen?

Gibt es nur, respektive ist alles überhaupt ausschließlich 'Kommunikation' (in diesem erweiterten Sinne)?

Auch im Lichte (anti)monokausalitischer Warnungen vor dichotomisierenden Nullsummenpardigmen des mechanisch-tozallitären 'Weltbildes' mag an den Denkformen der Zusammenhänge von Allem mit Allem illustrativ sein, und richtig bleiben: Dass ein/das/die vom weißen, über buntes bis schwarzes, Rauschensspektrum der Interaktion unterschiedliche Stabilitätsgraduierungen und verschiedene Reprodumtionswahrscheinlichkeiten dessen anbietet, was als 'Aufrechterhaltung äh Beständigkeit von Strukturen erfahren/empfunden – oder immerhin als Muster, bis Ordnung, wahrgenommen – werden mag.

[Abb.

exemplarisch Elektromagnetisches Rausschensspektrum]

[Abb.

exemplarisch Elektromagnetisches Rausschensspektrum]

![]() Pablo Picasso – wollte

nicht suchen und fand gar eher.

Pablo Picasso – wollte

nicht suchen und fand gar eher.

Ein paar Kindern, bei deren quasi ‚Schulausflug‘, in die meist ‚Welt‘ genannt עולם der Wirklichkeiten zu folgen mag ja immerhin möglich sein/werden.

![]() Wirklich ist/sei ‚was

wirkt‘, so etwa C.G. Jung (vgl. Thomas-Theorem). –

Hyperrealitäten – weniger, bis überhaupt nicht, wie es/etwas ist (fachsprachlich: ‚ontologisch / Ontologie‘ genannt),

hat Wirkung, sondern hauptsächlich wie es bei uns (betreffend)

ankommt und (gleich gar intersubjektiv konsens- und

eben damit konfliktfähig) gedeutet wird.

Wirklich ist/sei ‚was

wirkt‘, so etwa C.G. Jung (vgl. Thomas-Theorem). –

Hyperrealitäten – weniger, bis überhaupt nicht, wie es/etwas ist (fachsprachlich: ‚ontologisch / Ontologie‘ genannt),

hat Wirkung, sondern hauptsächlich wie es bei uns (betreffend)

ankommt und (gleich gar intersubjektiv konsens- und

eben damit konfliktfähig) gedeutet wird.

![]() Noch (und gerade) nicht einmal Realita

und Virtualita

schließen einander wechselseitig, notwendig aus.

Noch (und gerade) nicht einmal Realita

und Virtualita

schließen einander wechselseitig, notwendig aus.  - Auch der, teils irreführend dichotom

trennend verstandene, 1989 von

- Auch der, teils irreführend dichotom

trennend verstandene, 1989 von ![]() Jaron Lanier eingeführte Begriff 'virtual reality

/ Virtuelle Realität' betont jedenfalls den Realitätscharakter von

Simuliertem, sich/einem vorgeblich 'bloß' aber immerhin – oder eben elektronisch/computeranimiert allgemein

und vielen Lebewesen recht eindrücklich – Vorgestelltem/Ausgedachtem,

vor (während und/oder nach) seiner oder

ganz ohne seine darüber hinausgehende/n (namatlich: 'stofflich' bis gar 'materiell' genannten)

Realisierung/Umsetzung, An- bis Wahrgenommenen.

Jaron Lanier eingeführte Begriff 'virtual reality

/ Virtuelle Realität' betont jedenfalls den Realitätscharakter von

Simuliertem, sich/einem vorgeblich 'bloß' aber immerhin – oder eben elektronisch/computeranimiert allgemein

und vielen Lebewesen recht eindrücklich – Vorgestelltem/Ausgedachtem,

vor (während und/oder nach) seiner oder

ganz ohne seine darüber hinausgehende/n (namatlich: 'stofflich' bis gar 'materiell' genannten)

Realisierung/Umsetzung, An- bis Wahrgenommenen.

Der vom/durchs französische/n 'virtuel' (fähig zu wirken, möglich) auf das lateinische 'virtus' (Tugend, Tapferkeit, Tüchtigkeit, Kraft, Männlichkeit) zurückgehende Ausdruck steht also/(un)bekanntlich keineswegs im Gegensatz zu 'real'/'wirklich', sondern sucht – auf/vor dem prekären Hintergrund eines antagonistisch gewollten Gegensatzes: Geist oversus Matreie - allenfalls (bis vergebvens – so war immerhin die kirchenlateinische Idee des christlichen Mittelaters ein Wort für die unsichtbare 'virtualita' Anwesenheit Christi, zumal in der Hostie, zu schaffen - und Bildschirme, Projektoren, Bücher pp. sind ohnehien vergleichsweise handfest) von 'physisch/phsysiologisch' Vorfindlichem zu scheiden. - Viel eher gilt quasi umgekejrt, dass icht nur/erst (cyberspace) virtuelle, sondern auch/bereits legendäre und erst recht literarisch erdachte Persönlichkeiten – hauptsächlich aber Ideen und Vorszellungen überhaupt – recht ansehliche, ja durchaus größere/wichtigere Wirkungen auf die und in 'der vorfindlichen Wirklichkeit erster Ordnung' haben, als diese auf 'ihre', nein auf der Menschen, denkerischen Repräsentatio(svorstellung)en davon.

Zwar scheinen Vorstellungen nur Vorstellungen zu sein – doch sind sie derart unverzichtbar, dass sie wichtiger/wirklicher als das zu werden tendieren, was sie vorstellen/darstellen sollen, und\aber unvermeidlich – auch 'hyperreal' genannt - rhetorisch, bis deutend, abbildend erschaffen/d.

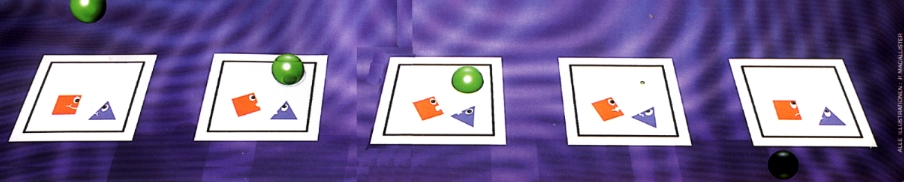

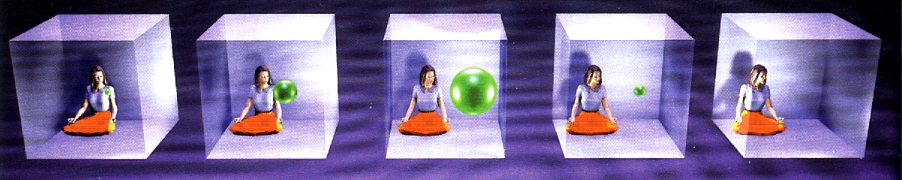

„Flachland“ und/oder immerhin bereits das Höhlengleichnis des

Philosophen Platons bei/mit P.W. (illustriert

etwa vom P.M.-Magazin):

„Flachland“ und/oder immerhin bereits das Höhlengleichnis des

Philosophen Platons bei/mit P.W. (illustriert

etwa vom P.M.-Magazin):

„Es gibt ein

kleines, [1974; O.G.J.] fast hundert Jahre altes Buch, dessen Autor der damalige

Direktor der City of London School, der Hochwürdige Edwin A. Abbott war. Obwohl er über

vierzig andere Werke verfaßte, die alle von seinem Fach,

der klassischen Literatur und Religion, handelten, ist »sein einziger Schutz

gegen völlige Vergessenheit« - um Newmans [117] lapidare Bemerkung zu borgen -

jenes unscheinbare Buch mit dem Titel »Flachland - Eine phantastische

Geschichte in vielen Dimensionen« [1].

Obwohl es

sich nicht bestreiten läßt, daß

Flachland in einem - nun, recht flachen Stil verfaßt ist, ist

es doch ein sehr ungewöhnliches Buch; ungewöhnlich nicht nur deswegen, weil es

gewisse Erkenntnisse der modernen theoretischen Physik vorwegnimmt, sondern

besonders wegen seiner scharfsinnigen psychologischen Intuition, die auch

sein

langatmiger viktorianischer Stil

nicht zu erdrücken vermag. Und es scheint nicht übertrieben, zu wünschen, daß es (oder eine modernisierte Version) zur Pflichtlektüre

für Mittelschüler gemach t würde. Der Leser wird den Grund dafür bald erkennen.

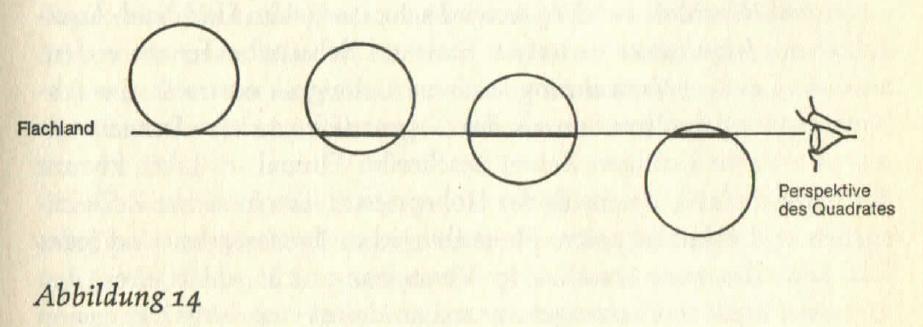

Flachland ist die

Erzählung eines Bewohners einer zweidimensionalen Welt [sic!]; also einer Wirklichkeit, die nur Länge und Breite, aber keine Höhe

kennt; einer Welt [sic!], die flach wie

ein Bogen Papier und von Linien, Dreiecken, Quadraten, Kreisen usw. bevölkert

ist. Diese können sich frei auf, oder besser gesagt, in

dieser Oberfläche bewegen, doch sind sie wie Schatten unfähig, sich über sie zu

erheben oder unter sie abzusinken. Es brau t nicht betont zu werden, daß

sie sich dieser Beschränkung unbewußt sind, denn die

Idee einer dritten Dimension, der Höhe, ist für sie unvorstellbar.

Der Erzähler

dieser Geschichte hat ein ihn völlig überwältigendes Erlebnis, dem ein

sonderbarer Traum vorausgeht. In seinem Träume findet er sich plötzlich in

einer eindimensionalen Welt, deren Bewohner entweder Striche oder Punkte sind,

die sich alle auf ein und der selben

Linie vor- oder rückwärts bewegen. Diesen Strich nennen sie ihre Welt [sic!], und für die Bewohner von Strichland ist die Idee, sich auch nach rechts oder

links, statt nur nach vorne oder rückwärts zu bewegen, vollkommen

unvorstellbar. Vergeblich versucht unser Träumer also, dem längsten Strich in

Strichland (ihrem Monarchen) die Wirklichkeit von Flachland verständlich zu

machen. Der König hält ihn für

geistesgestört,

und angesichts solch hartnäckiger Borniertheit verliert der Träumer schließlich

die Geduld:

Wozu noch

mehr Worte verschwenden? Wisse, daß ich die Vollendung deines

unvollständigen Selbsts bin. Du bist eine Linie, aber

ich bin eine Linie von Linien, in meinem Lande ein Quadrat genannt: Und selbst

ich, obwohl dir unendlich überlegen, gelte wenig im Vergleich zu den großen

Edlen von Flachland, von wo ich, in der Hoffnung, deine Unwissenheit zu

erleuchten, gekonmen bin. [2]

Auf diese

wahnwitzigen Behauptungen hin stürzen sich der König und alle seine strich- und

punktf örmigen Untertanen

auf das Quadrat, das aber durch das Läuten der Frühstücksglocke in die flachländische Wirklichkeit zurückgeholt wird.

Im Laufe des

Tages tritt ein weiteres ärgerliches Ereignis ein. Das Quadrat gibt seinem

kleinen Enkel, einem Sechseck*, Unterricht in den Grundbegriffen der Arithmetik

und ihrer Anwendung auf die Geometrie. Es zeigt ihm, wie die Zahl der

Quadratzoll eines Quadrats einfach dadurch berechnet werden kann, daß man die Seitenlänge in Zoll zu ihrer zweiten Potenz

erhebt:

Das kleine

Sechseck überlegte sich dies eine Weile und sagte dann: »Du hast mich aber auch

gelehrt, Zahlen zur dritten Potenz zu erheben: Ich nehme an, 3³ muß eine

geometrische

Bedeutung haben; was bedeutet es?« »Nichts, gar

nichts«, antwortete ich, »wenigstens nicht in der Geometrie; denn die Geometrie

hat nur zwei Dimensionen.« Und dann zeigte ich dem

Jungen, wie ein Punkt, der sich um drei Zoll verschiebt, eine Linie von drei

Zoll erzeugt, die sich durch die Zahl 3 ausdrücken läßt;

und wie eine Linie von drei Zoll, die sich drei Zoll weit parallel zu sich

selbst

verschiebt,

ein Quadrat von drei Zoll Seitenlänge ergibt, das durch 3² ausgedrückt

werden kann.

Worauf mein

Enkel wiederum auf seinen früheren Einwand zurückkam, in dem er mich unterbrach

und ausrief: »Nun denn , wenn ein Punkt durch die Bewegug

von drei Zoll eine Linie von drei Zoll erzeugt, die durch 3 dargestellt wird;

und wenn eine grade Linie von drei Zoll, die sich parallel zu sich selbst

verschiebt, e in Quadrat von drei Zoll Seitenlänge ergib t, dargestellt durch

3²; so muß ein Quadrat von drei Zoll Seitenlänge, das

sich irgendwie parallel zu sich selbst bewegt

(obwohl ich

mir nicht vorstellen kann, wie), etwas ergeben (obwohl ich mir nicht vorstellen

kann, was), das in jeder Richtung drei

Zoll mißt - und das muß

durch 3³ dargestellt sein.«

»Geh z u

Bett«, sagte ich, etwas über seine Unterbrechung verärgert, »wenn du weniger

Unsinn sprächest, hättest du mehr Vernunft.« [3]

Und so

wiederholt das Quadrat, ohne sich von seinem eigenen T r a ume

eines Besseren belehren zu lassen, den selben Irrtum, von dem

er [es!] den König von Strichland

zu befreien versucht hatte. Im Laufe des Abends aber will ihm das Geschwätz

seines Enkelkindes nicht aus dem

Kopf [sic!] gehen, und

schließlich ruft es laut aus : »Der Junge ist ein

Dummkopf, sage ich; 3³ kann keine Entsprechung in der Geometrie haben.«

Plötzhch aber hört

er [es] eine Stimme: »Der Junge ist kein

Dummkopf; und 3³ hat eine offensichtliche geometrische Bedeumng.« Es ist die Stimme eines

sonderbaren Besuchers, der aus Raumland gekommen

* Wie der

Erzähler erklärt, ist es ein Naturgesetz in Flachland, daß

ein männliches Kind immer um eine Seite mehr als sein Vater hat, sofern der

Vater wenigstens ein Quadrat und nicht bloß ein gesellschaftlich tiefstehendes

Dreieck ist. Wenn

schließlich

die Seitenzahl so groß ist, daß die Figur sich nicht

mehr von einem Kreis unterscheiden läßt, gehört diese

Person der Kreis- oder Priesterkaste an.

Zu sein

behauptet - einer unvorstellbaren Welt [sic!], in der die Dinge drei

Dimensionen haben. Und ähnlich, wie das Quadrat selbst sich in seinem Traume

bemüht hatte, versucht nun der Besucher, ihm die Augen dafür zu öffnen, wie

eine dreidimensionale Wirklichkeit beschaffen und wie beschränkt Flachland im

Vergleich zu ihr ist. Und genauso, wie das Quadrat selbst sich dem König von

Strichland als Linie von Linien vorstellte, definiert sich der Besucher als

Kreis von Kreisen, der in seinem Heimatland eine Kugel genannt wird. Dies aber

kann das Quadrat natürlich nicht fassen, denn

es sieht seinen Besucher als Kreis - allerdings als einen Kreis mit sehr

befremdlichen, unerklärlichen Eigenschaften: Er wächst und nimmt wieder ab,

schrumpft gelegentlich zu einem Punkt oder verschwindet völlig.

Mit großer

Geduld erklärt ihm die Kugel, daß an all dem nichts

Merkwürdiges ist: Sie ist eine unendliche Zahl von Kreisen, deren Durchmesser

von einem Punkt bis zu dreizehn Zoll steigt und die auf einander gelegt sind.

Wenn sie sich also durch die zweidimensionale Wirklichkeit von Flachland

bewegt, ist sie für einen Flachländer zunächst unsichtbar, erscheint dann als

Punkt, sobald sie die Fläche von Flachland berührt, wird dann zu einem Kreis

mit stetig wachsendem Durchmesser, bis ihr Durchmesser wieder abzunehmen

beginnt und sie schließlich ganz verschwindet (Abbildung 14)

Dies erkläre

auch die überraschende Tatsache, daß die Kugel das

Haus des Quadrats trotz der verschlossenen Türen betreten konnte. Die Kugel

betrat es natürlich von oben, doch die Idee

»von oben«

ist dem Denken des Quadrats so fremd, daß es sie

nicht fassen kann und sich daher weigert, sie zu glauben [sic1]. Schließlich

sieht die Kugel keinen anderen Ausweg, als dem Quadrat, indem sie es nach Raumland mitnimmt, eine Erfahrung zu vermitteln, die wir

heute ein transzendentales Erlebnis nennen würden:

Ein

unbeschreibliches Grauen packte mich. Da war Finsternis; dann eine

schwindelerregende, schreckliche Sicht, die nichts mit Sehen zu tun hatte; ich sah eine Linie,

die keine Linie war; Raum [sic! eher ‚Ebene, die doc

keine …‘? O.G.J.], der kein Raum war: ich war ich selbst und nicht ich selbst.

Als ich meiner Stimme wieder mächtig war, schrie ich in Todesangst:

»Dies ist

entweder Wahnsinn, oder es ist die Hölle.« »Es ist

weder das eine noch das andere«, antwortete die ruhige Stimme der Kugel, »es

ist Wissen; es sind drei Dimensionen: öffne deine Augen wieder und versuche,

ruhig zu blicken.« [4]

Von diesem

mystischen Augenblicke an nehmen die Ereigiüsse einen

tragikomischen Verlauf. Trunken durch das überwältigende Erlebnis des

Eintretens in eine vöUig neue Wirklichkeit, möchte

das Quadrat nun die Geheimnisse immer höherer Welten [sic!] erforschen, der Reiche [sic!] von vier, fünf und sechs

Dimensionen. Doch die Kugel will nichts von

diesem

Unsinn wissen: »Ein solches Land gibt es nicht. Die bloße Idee ist völlig undenkbar.« Da das Quadrat aber nicht aufhören will, darauf zu

bestehen, schleudert es die erzürnte Kugel schließlich in die Enge von

Flachland zurück.

An diesem

Punkte wird die Moral der Geschichte sehr realistisch. Das Quadrat sieht sich

vor die glorreiche, dringende Aufgabe gestellt, ganz Flachland zum Evangelium

der drei Dimensionen zu bekehren.

Doch es

fällt ihm nicht nur immer schwerer, die Erinnerung an jene dreidimensionale

Wirklichkeit wach zu rufen, die anfangs so klar und unvergeßlich

schien, sondern es wird sehr rasch vom Flachland-Äquivalent der Inquisition

verhaftet. Statt am Scheiterhaufen zu enden, wird es zu ewiger Verwahrung in

einem Gefängnis verurteilt, das Abbotts erstaunliche Intuition als das

Gegenstück gewisser Irrenanstalten in unseren heutigen Zeiten beschreibt.

Einmal im Jahre kommt der Oberste Kreis, das heißt der Hohepriester, ihn in

seiner Zelle besuchen und erkundigt sich, ob es ihm schon besser geht. Und

jedes Jahr kann das arme Quadrat der Versuchung nicht widerstehen, den

Obersten

Kreis zu überzeugen versuchen, daß es eine dritte

Dimension wirklich gibt - worauf jener den Kopf schüttelt und sich ein weiteres

Jahr lang nicht sehen läßt.

Flachland stellt die Relativität der Wirklichkeit

schlechthin dar, und aus diesem Grunde möchte man wünschen, daß

das Buch von jungen [sic!] Menschen gelesen werde. Die

Geschichte der Menschheit zeigt, daß es kaum eine

mörderischere, despotischere Idee gibt als den Wahn einer »wirklichen«

Wirklichkeit (womit natürlich die eigene Sicht gemeint

ist), mit all den schrecklichen Folgen, die sich aus dieser wahnhaften

Grundannahme dann streng logisch ableiten lassen. Die Fähigkeit, mit relativen

Wahrheiten zu leben, mit Fragen, auf die es keine Antworten gibt, mit dem

Wissen, nichts zu wissen, und mit den paradoxen Ungewißheiten

der Existenz, dürfte dagegen das Wesen

menschlicher

Reife und der daraus folgenden Toleranz für andere sein. Wo diese Fähigkeit

fehlt, werden wir, ohne es zu wissen, uns selbst wiederum der Welt [sic!] des Großinquisitors

ausliefern und das Leben von Schafen leben, dumpf und verantwortungslos und nur gelegentlich

durch den beizenden Rauch eines prächtigen Autodafés oder

der Schlote

von Lagerkrematorien unseres Atems beraubt.“ (Paul Watzlawick, S. 214 ff, verlinkende Hervorhebungen O.G.J.)  [Spätestens Bücherverbrennungen …]

[Spätestens Bücherverbrennungen …]

Freiheitsdialog – ist gar Wirkliches wirklich (oder nur dadurch/dann wirklich) wenn/wo es

zwingend ist/wird?

Freiheitsdialog – ist gar Wirkliches wirklich (oder nur dadurch/dann wirklich) wenn/wo es

zwingend ist/wird?

«Good morning, Neson College!»

|

Speaker [with a full

curtsy]: «Good

evening Your Grace! This benevolent attention is a great pleasure for us. Some of our gifted

language fans prepared a dialog for you. May © we present our protagonists [both girls bob a

court curtsey, too]

of the smal play about freedom and liberty or

determination! Da ist unsere Alice [diese knickst] die als Freifraulein ups, in der Debatte die Position der Libertas verficht, und die Lady daneben [auch diese ©] ist Dorothy, hier mal in der Rolle der Zofe [Dorothy knixst vor Alice, dann hilft sie ihr sich artig an der Mauer niederzulassen und kauert sich selbst elegant dazu] und Dienerin, brav auf den Determinismus vertrauend! |

|||

|

|

|

|

|

|

|

Das Stilmittel des Zwiegesprächs ist ja weit älter, als die berühmten großen Dialoge antiker Philosophen, mit denen wir uns erst gar nicht vergleichen wollen. Vielmehr werden wir davon bewegt, dass es sogar einen ganzen Buchstaben ups – das semitische Waw - gibt, der ihm gleich zu Gesprächsbeginn sowie von Anfang an gewidmet ist: UND/ABER ... our question is: Are they, both the lady's maid and her mistress ..., is one of the intelectual positions ..., are we or people ... actually trapped - between walls .... perhaps ourselves made ones? They shall test .... at least another kind of social status relationship and some language, for us here. Let's have a look ... © and please!» |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

[Alice und Dorothy erheben sich, wenden sich einander zu und die Freiin beginnt mit einem tiefen Knirr vor ihrer Zofe zu behaupten]: «Es gibt Freiheit!» Dienerin ©: «Ich habe zu sagen: Es gibt keine Freiheit!» Feiin: «Eine von uns - da wir uns widersprechen - behauptet etwas Falsches.» Dienerin: «Beides kann nicht zugleich wahr sein. - © In der Tat!» |

«She, Dorothy does kindly

accept the general logic of only two, it's right or wrong,

... [smiles a bit] ... possibilities - Tertium

non datur - as she has to, by her

mistress's guideline. But, as © you all know, there are indeed alternatives

imaginable to broaden the horizons of the truth. - Well let's accept the

quite usual Socratic to Aristotelic condition and see how far we will

get, for the moment.» |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Feiin: «Auch wenn jemand es nicht nur nach aussen behauptet, sondern es einzusehen meint, hat sie oder er diese Auffassung von etwas Falschem, © Deiner Auffassung nach, zwangsläufig. Der Jemand ups kann nichts dafür, es hängt nicht von seiner Entscheidung ab, er oder sie muss das Falsche für wahr halten.» Dienerin: «Unter den, von © Euch geschilderten Umständen, allerdings.» Freiin: «Und wenn die deterministischen Sätze bestimmt hätten, dass © Du das Falsche behauptest und als wahr zu erkennen glaubst ups, gälte das ebenso für © Dich?» Dienerin © : «Zwangsläufig.» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Freiin: «Da aber eine von uns etwas Falsches behauptet, und unterstellen wir einmal, dass sie nicht lügt, dass sie eben auch selbst für wahr hält, was sie sagt - setzt sich auch die Wahrheit nicht notwendig durch. - Sondern es kann ebenso zwangsläufig aus einer Überlegung oder Diskussion das Falsche herauskommen. Und wir haben, da es uns beiden nach © Deiner Auffassung, auch fälschlich als wahr vorkommen könnte - ohne, dass wir etwas dazu können - von uns aus keine Möglichkeit, dies aus uns Eigenem heraus zu korrigieren und zu steuern.» Dienerin: «Ja - es sei denn © wir seien dazu programmiert.» Freiin: «Weil aber eine von uns © Deiner Auffassung nach, auf etwas Falsches hin programmiert ist, und wir auch beide daraufhin festgelegt sein könnten, wäre auch möglich, dass wir, anstatt das Falsche auf das Wahre hin, in der Diskussion zu verbessern, wir © das Wahre diskutierend gerade zum Falschen hin verbiegen.» Dienerin ©: «Dies vermag ich nicht zu bestreiten.» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Freiin: «Dann aber - und immer wenn ich die Unfreiheit der Diskutanten unterstelle, oder gar nachwiese - ist unsere Diskussion so sinnvoll, wie ein Wortwechsel zwischen Papagaien - oder genauer, nur wie ein Redekampf zwischen zwei Schallplatten / Audio-CDs. - Das heißt doch: Ich kann im Grunde, wenn ich nicht frei bin, nicht Urteilen! Wenn ich Dinge sagen © muss, ohne die freie Möglichkeit Stellung dazu zu nehmen, bin ich überhaupt nicht der Wahrheit fähig.» Dienerin ©: «Ihr zeigt - um überhaupt gültig behaupten zu können: 'Es existiert keine Freiheit', muss man frei sein! Würde eine von uns behaupten: 'Es gibt keine Wahrheit', so widerlegte sie sich durch diese Behauptung ja auch selbst. © Quod erat demonstrandum. - . Doch wenn nun ich © Eure Dienerin sage: 'Alle Dienerinnen lügen immer'? - © Ihr kennt die berühmte biblische, sogenannte Antinomie von jenem Kreter. - Ist uns Freiheit immer nur punktuell, also unter bestimmten Bedingung gegeben, und unter anderen Bedingungen oder Hinsichten nicht? ©» Feiin: «In © Deinem English dictionary steht - sogar gut übersetzbar - der Satz: 'Es regnet.'. Und Du hast ihn mir heute noch ins Japanische zu tragen! [Dorothy © folgsam] Doch, ist es schon deswegen ein schlechtes, gar falsches Buch, da diese Aussage ja gar nicht zutrifft? - Sage ich hingegen: © 'Du bist meine Zofe.' So stehe ich doch in einer gewissen Freiheit hinter diesem Satz, der damit sogar ebenso eine Behauptung ist, wie die Feststellung, dass es hier gerade nicht regnet. Während das 'es regnet' in dem Buch, und sogar in mehren Sprachen, trotzdem und gleichzeitig als grammatisch richtiger Satz vorkommt.» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dienerin: «Obwohl © Ihr zurecht sagt, und schon damit auch ich, als © Eure Dienerin, zu behaupten habe und möchte, dass es hier jetzt mal nicht regnet! - Um dies und überhaupt jrgend etwas behaupten zu können brauche also selbst ich, die © Euch verpflichtete Zofe, so eine ups Art Freiheit, ich muss © persönlich zu der Behauptung, und inhaltlich dahinter, stehen können, und es damit auch verantworten, falls ich, warum auch immer, falsch bzw. - verzeiht © nir bitte die Kühnheit dieser, - for such a naughty maid - abwegigen Vorstellung - richtig läge. [Alice lächelnd © zu Dirothy] Weit mehr als jetzt nur irgendwo den, hoffentlich grammatisch richtigen, japanischen Regen-Satz für © Euch wieder zu finden.» |

|

|

|

|

|

Beide ©: «Konnitiwa! ach 'ame ga futte'imasu' ist es auf Japanisch und vor allem unserseits vielmals [beide Waii mit Knicksen] arigatoogozaimasu rüber nach Asien!» |

|

|||

|

Freiin: «Es gibt also Freiheit, die allerdings spätestens da nicht absolut sein kann, wo ich die Existenz © anderer Wesen anerkenne, an deren vergleichbare Freiheit die meinige damit angrenzen kann. Wenn ich © Dir nun aber vorgelebt, oder gar gleich befohlen, hätte, etwas zu behaupten, respektive sogar auszuführen, von dem eine von uns und/oder wir beide meinen, es sei falsch - hätte ich uns doch beide in arge Bedrängnis gebracht.» Dienerin [kniet rasch vor Alice nieder]: «Und ich habe zumindest Eure Strafe dafür verdient, Euch nicht einmal dann vor einem Fehler bewahrt zu haben, wenn ich unziemlicherweise widersprochen, mich gar - pfui, welch frevelhafter Gedanke - geweigert hätte [Dorithy macht einen Kotai] Euch zu folgen.» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Freiin [kniet nun ebenfalls, vor Dorothy nieder]: «Danke, dass Du das Mögliche versuchst und brav selbst jene Folgen meines Vergehens, für die Du nichts kannst, bereitwillig mit mir teilst - anstatt mich artig zu verlassen. Doch selbst hättest Du mir hingegen, warum auch immer, gehorcht wäre meine Schuld ja nicht - wie vielleicht ein dabei auch noch angerichteter, etwa wirtschaftlicher Schaden - nur irgendwie auf uns verteilt, sondern - wenigstens um das was jede von uns wider besseres Wissen getan hat – größer, und insgesamt nicht nur einer von uns allein zurechenbar, geworden.» Dienerin: «Ich könnte mich, soweit ich es - verzeiht mir bitte [nun senkt Alice ihr Haupt] - besser gewusst und dennoch getan hätte, nicht auf Euren Befehl, oder Eure Bewaffnung, als äussere Zwänge berufen, um selbst weniger schuld zu sein. Ohnehin sind Menschen und Organisationen für, die von ihnen selbst unerwarteten, Folgen ihres Tuns, ja nicht weniger verantwortlich, als für die intendierten Wirkungen. Spätestens infolge der Unvollständigkeit verfügbarer Kenntnisse, zumal des Überblicks, lassen sich nun aber nicht alle Fehler ohne Reste und Spuren vermeiden: Ist also immrthin solches Lernen möglich! Und dabei bzw. damit wäre zumindest eine Art von Vergebung, wo nicht - so allerdings bei Weitem nicht immer allein schon hinreichende - Sühne, nötig. - Doch was Ihr mir befahlt, war ja gar nicht falsch! Ich bitte Euch untertänig [Dorothy macht noch einen Kotau vor der knienenden Alice] aufzustehen, Ihr habt ja noch nicht einmal virtuell etwas Unrechtes getan!» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Freiin [hebt den Kopf]: «Möge es uns erspart bleiben, dass das Gedächtnis sagt: 'Das hast Du getan!' und mein Stolz, mit seiner,noch nicht einmal vorgeblich harmlosen rhetorischen, Frage: 'Das soll ich getan haben?' Sieger bleibt - wie ja bereits Nietzsche formulierte. - Du aber, meine unterwürfige Dienerin hast ja erst recht keine Schuld, an meinen hypothetischen Vergehen. ... Vergib und hilf mir, bitte!» [Alice senkt den Kopf wieder] Dienerin [springt schnell auf, knickst rasch rasch tief vor, eilt zu der knienden Alice und assistiert ihr sorgsam beim Aufstehen]: «Danke, sehr freundlich von © Euch! Ich meinte indes ja schon arrogant, meine Schuld wäre ohnehin viel zu groß um überhaupt ... - © Ihr kennt ja den Patriarchen Kain. Wenn wir nun aber von © jemand anderem wüsten, der oder die etwas Falsches zu tun beabsichtigt, und wir würden bis können es nicht verhindern?» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Freiin: «So ist dieser Misserfolg bestimmt nicht immer leicht zu ertragen und uns hoffentlich, trotz der Enttäuschung, Mitgefühl, ja Verantwortung, für die Opfer möglich! - Doch © Du hasr ganz recht: wer einigermaßen aufmerksam ist wird eine sehr, sehr große Zahl davon bemerken - und sich, die beiden Grundfragen 'wer hilft wenn nicht ich' und 'wann wenn nicht jetzt', zumindest oder eher auf seinen tatsächlichen Einflussbereich beschränkt, stellrn müssen. Was unsere, wie alle übrigen notwendigerweise immer darüber hinausreichenden, Interessenbereiche angeht ist eine benachbarte, respektive subsidarisch eine größere, soziale Figuration, mit Ihren Kapazitäten und gar entsprechenden Experten, gefragt - die allerdings von den Opfern erfahren und in ihrem Tun bzw. Lassen kontrolliert werden müssen.» Dienerin: «Für einen © ordentlichen anstatt fanatischen Umgang mit so hohen Idealen wie 'persönlicher Betroffenheit vom Ergehen Dritter', der 'Vervollkomenung der Welt' etc. gilt, dass es © Euch und mich in erhebliche Schwierigkeiten bringt, sie hier und heute von © anderen und/oder mir aus einzufordern. Denn alle wirklichen Ideale sind definitionsgemäß ein Stück größer als © Menschen - messen wir uns oder gar © andere daran, müssten wir logischerweise scheitern [beide ©] und uns ehrlicherweise [beide knien nieder und legen sich Halsgeigen-Pranger an] schämen, und würden gar auch noch der anderen Scham herum zeigen.» Beide: «Mea

culpa, mea maxima culpa!» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Freiin: «Hier liegen wir nun also beide konsequenterweise von unseren Idealen bedrückt, dabei sind oder wenigstens waren deise doch ein so guter, gar unverzichtbarer Kompass - manche müssen doch regelrecht heilig gehalten werden und bedrücken doch so.» Dienerin: «Also darf eine unwürdige Zofe wie ich schon gar nicht daran denken, Ideale in die Hand zu nehmen, um sie anderen und deren Tun als Mass, im und für das Hier und das Jetzt, anlegen zu wollen, jedenfalls nicht ohne die heiligen Ideale durch dieses Messen zu entwerten.» Freiin: «Nicht einmal eine geweihte Priesterschaft würde mich dadurch heiligen - allenfalls, gar zu recht, bestrafen -, dass sie mir eine geweihte oder sonstige Last auf- oder anlegt. Legen wir also uns, unserern Mitmenschen unserer Gesellschaft Ideale als Hypothek, als Bringschuld auf bzw. als Mühlstein um den Hals, dürfte die zielführende Orientierung an ihnen schwer fallen bis unmöglich werden, wo alle Ideale gleich hohe und schwer rund um uns her erdrücken. - Geben wir sie also einmal versuchsweise, lieber an höherer Stelle, ab!» |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

[Beide erheben sich, einander gegenseitig mühsam stützend, wenden sich dem Flaggenmast zu, knicksen mühsam unter ihren Lasten, lösen diese von ihren Hälsen, hängen sie am Mast ein, um sie ein Stück daran hochzuziehen. Dann knicksen sie befreit gemeinsam Hand in Hand vor dem erhöten Symbolm, lassen sich los, kehren beschwingt zur Mauer zurück und wenden sich wieder einander zu.] |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Dienerin ©: «Begegne ich nun einem unvollkommenen Mitmenschen oder mir selbst, sage und denk ich besser nicht wieder: 'Du hast Mist gebaut!' sondern lieber: © 'Welcome to the club! © Ihr übst auch noch, gell, ich üb auch noch.' Es ist deutlich leichter wohlwollend mit © Menschen und unseren Fehlern umzugehen, zu erkennen: 'Ah das war © nicht perfekt, aber ich denke ich habe etwas gelernt.'» Freiin: «Ja, ich auch [sieht zum Flaggenmast hinüber] schau mal da drüben. [Dorothy © und sieht ebenfalls hin] die ganzen Ideale sind erhalten geblieben. Doch jetzt können wir sie immer gut sehen, uns an ihrer zeitlosen Richtungsvorgabe orientieren, um das Ziel zu finden und uns nicht wieder nur im eigenen Kreis zu drehen. Ihr Anblick vermittelt gar Hoffnung und Kraft, die Aussicht und Wege dahin kommen zu können, Frustrationen zu überwinden und Hindernisse lieber zu umgehen, als auszumessen. Die Ideale haben dadurch, dass sie an geeigneter Stelle aufgehoben werden, an Wirksamkeit gewonnen.» |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dienerin: «Jenes der © Freiheit - von der wir nicht nur reden, sondern die wir haben und nicht vollständig an andere delegieren können - ist also keine Freiheit von allem und jedem, vielmehr eine, in all diesen Entscheidungen, tun zu können was recht und lassen zu dprfen was falsch ist. ... Wir müssen also nicht einmal über zweiwertige Logiken des entweder-oder hinausdenken um bedingte Freiheit des und der Menschen © zu akzeptieren.» Freiin: «Die kreative Freiheit aber, jene die mit Kant darin besteht einen Anfang – henräisch ausgrechenet ReSCHiT – zu machen, kann und braucht also nicht immer nur, und schon gar nicht allein, vollendet werden. - Vielmehr wird es mir, bei allem Bemühen, entschuldigung [beide knicksen synchron sehr formell] gnadenbedürftig an jener Gerechtigkeit, die ich vor [Alice wendet sich zu einem tiefen Knicks ihrer Zofe zu] Dir liebe Dorothy, vor © Ihnen und Euch allen, vor [beide knicksen einander kurz zugewandt 'spiegelbildlich'] mir selbst und vor © G'tt gehabt haben sollte.» |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Beide © «Thank you all very much for your precious attention! And, good evening.» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dank den beiden Musikerinnen Lady

Dorothy, ihrer Baroness Alice und denen ganzem Colleg

auch für dieses Spiel.

Dank den beiden Musikerinnen Lady

Dorothy, ihrer Baroness Alice und denen ganzem Colleg

auch für dieses Spiel. ![]()

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Falls, bis da (Freiheit), in den

Sinnen, wirklich( mitwirkend)e

Wirklichkeiten existieren, dass diese (also

gleich gar deren, bis damit wechselwirkende, Erleben/Erfahren

undװaber

grammatisches/sprachlich-denkerische Repräsentationen) nicht vollständig ausschließlich

allein von uns, bis mir, determinierbar/bestimmt.

Falls, bis da (Freiheit), in den

Sinnen, wirklich( mitwirkend)e

Wirklichkeiten existieren, dass diese (also

gleich gar deren, bis damit wechselwirkende, Erleben/Erfahren

undװaber

grammatisches/sprachlich-denkerische Repräsentationen) nicht vollständig ausschließlich

allein von uns, bis mir, determinierbar/bestimmt.  Widrigenfalls wäre/bleibt immerhin

(er)klärungsbedürftig warum/wie/wann das ‚für wirklich Gehaltene‘, dann nicht

besser erdacht / ‚funktioniert‘?

Widrigenfalls wäre/bleibt immerhin

(er)klärungsbedürftig warum/wie/wann das ‚für wirklich Gehaltene‘, dann nicht

besser erdacht / ‚funktioniert‘?

Wenn/Da Wirklichkeiten

(sogenannt ‚erster Ordnung‘ –

gar/immerhin im Plural repräsentabel) existieren, folgt bereits

grammatikalisch aus/gemäß dem Futurum exactum / ‚vollendetem Zukunftstempos‘. dass ‚was nun /

gegenwärtig wirklich ist‘, auch dann ‚(damals)

wirklich gewesen sein wird‘, wenn eine derart andere Gegenwart gegenwärtig,

dass nicht einmal Spuren oder menschliche Zeugen, jenes Wirklichen präsent (vgl. die erhebliche, bis omnipräsente, Irritation gar

nicht ohne Grammatik auszukommen, hier als/in Formen überraumzeitlicher

Bewusstheit/en). Gleich gar mit teils recht erheblichem

Auseinandersetzungsbedarf ‚damit/deswegen‘(vgl.

‚Versöhnungsbedarf mit‘, gar versus ‚Erlösungshoffnungen von‘ bis

‚Auflösungsversprechungen der‘ Realität/en, gar von Anderheit/en).

Wenn/Da Wirklichkeiten

(sogenannt ‚erster Ordnung‘ –

gar/immerhin im Plural repräsentabel) existieren, folgt bereits

grammatikalisch aus/gemäß dem Futurum exactum / ‚vollendetem Zukunftstempos‘. dass ‚was nun /

gegenwärtig wirklich ist‘, auch dann ‚(damals)

wirklich gewesen sein wird‘, wenn eine derart andere Gegenwart gegenwärtig,

dass nicht einmal Spuren oder menschliche Zeugen, jenes Wirklichen präsent (vgl. die erhebliche, bis omnipräsente, Irritation gar

nicht ohne Grammatik auszukommen, hier als/in Formen überraumzeitlicher

Bewusstheit/en). Gleich gar mit teils recht erheblichem

Auseinandersetzungsbedarf ‚damit/deswegen‘(vgl.

‚Versöhnungsbedarf mit‘, gar versus ‚Erlösungshoffnungen von‘ bis

‚Auflösungsversprechungen der‘ Realität/en, gar von Anderheit/en).

Zumindest, und jedenfalls, haben Dinge,

Ereignisse und sogar ([zumal teilnehmend]

beobachtende) Personen, die Menschen

für wirklich/real halten, verhaltensfaktisch reale/wirkliche Konsequenzen (vgl. ‚Thomas-Theorem‘ als/die Grundeinsicht

gesellschaftswissenschaftlichen Forschens und Erklärens). Ohnehin

gehören sogenannte ‚Abstrakta‘ wie etwa Gedanken/Ideen, der Geldwert einer Münze,

bis einer Banküberweisung, oder der Nutzen/Sinn eines Satzes respektive dieser

Behauptung, nicht weniger konkret zu, gar wichtigen (womöglich intersubjektiv konsensfähigen), jedenfalls oft recht

wirksamen Vorfindlichkeiten, als (zumindest scheinbar) leichter haptisch

/ händisch Fassbares.

Zumindest, und jedenfalls, haben Dinge,

Ereignisse und sogar ([zumal teilnehmend]

beobachtende) Personen, die Menschen

für wirklich/real halten, verhaltensfaktisch reale/wirkliche Konsequenzen (vgl. ‚Thomas-Theorem‘ als/die Grundeinsicht

gesellschaftswissenschaftlichen Forschens und Erklärens). Ohnehin

gehören sogenannte ‚Abstrakta‘ wie etwa Gedanken/Ideen, der Geldwert einer Münze,

bis einer Banküberweisung, oder der Nutzen/Sinn eines Satzes respektive dieser

Behauptung, nicht weniger konkret zu, gar wichtigen (womöglich intersubjektiv konsensfähigen), jedenfalls oft recht

wirksamen Vorfindlichkeiten, als (zumindest scheinbar) leichter haptisch

/ händisch Fassbares.

Und zwar auf/vor den Hintergründen dessen was sie annehmend interessiert unterstellen, wie die Wirklichkeit/en funktioniere/n, respektive wie sie (zumal durch vorbildliche Beiträge) eigentlich besser gestaltet funktionieren würde/sollten.

Die basalste Modalität alles (pluralistisch

anstatt; ‚

Die basalste Modalität alles (pluralistisch

anstatt; ‚des‘) überhaupt Wirklichen, die

arithmetisch-algebraische überrascht so manche durch Diskontinuitäten – gleich

gar/immerhin, mehr oder minder deutlich/klar, (doch

erst mittels, gar unterlass- bis änderbarer, Wahrnehmungen – vgl. ästhetische

Modalität) erkennbarer und\aber zudem unterschiedlicher (durchaus vielfältig und vielzahlig

deutungsbedürftiger – vgl. semiotische Modalität) Signale/Zeichen. –

Zumal seitens des indoeuropäischen Verständnisses / Gebrauchs der

Singularentdeckung als (gar blasphemisch-gotteskästerlicher) Verrat empfindbar / skandalös.  [Was

(respektive ob überhaupt) Zahlen bis /otijot/ אותיות sind oder werden, das

wissen wir nicht!

‚Ihre/Unsere‘ Repräsentationen (namentlich

‚Zeichen /taw/ תו wie Ziffer, Buchstabe, Note bis so manche

Signale mehr) erscheinen zwar variabel vereinbar, doch dann/daher

keineswegs vollkommen beliebig/willkürlich zählend zu reproduzieren /

verständlich]

[Was

(respektive ob überhaupt) Zahlen bis /otijot/ אותיות sind oder werden, das

wissen wir nicht!

‚Ihre/Unsere‘ Repräsentationen (namentlich

‚Zeichen /taw/ תו wie Ziffer, Buchstabe, Note bis so manche

Signale mehr) erscheinen zwar variabel vereinbar, doch dann/daher

keineswegs vollkommen beliebig/willkürlich zählend zu reproduzieren /

verständlich]

Dass Abstände / Umgebungen / Zusammenhänge,

zumal räumliche und\aber gleich gar (philosophisch

öfters ‚übersehen‘) zeitliche, bestehen, lässt sich – als modale

Bedingung/en der Möglichkeit/en (etwa von רוח

bis רקע)

– kaum wegdenken, ohne resch-quf-ajin ר־ק־ע /reka/ das

jeweilige ‚Firmament‘ zu vergessen / ‚übersehen‘, bis zu verlieren / bestreiten

/ verabsolutieren. Der Verrat am pantheistischen Ideal ‚des ausdehnungslos,

ganz ungeteilt nur bei sich selbst befindlichen Punktes‘ wird topologisch noch

übertroffen: etwa von (‚flachländischen‘)

Schrecken mehrdimensionaler nichteuklidischer Geometrie (wie gekrümmter Direktheit/en oder ontagonal

erscheinender Parallelitäten pp.).

Dass Abstände / Umgebungen / Zusammenhänge,

zumal räumliche und\aber gleich gar (philosophisch

öfters ‚übersehen‘) zeitliche, bestehen, lässt sich – als modale

Bedingung/en der Möglichkeit/en (etwa von רוח

bis רקע)

– kaum wegdenken, ohne resch-quf-ajin ר־ק־ע /reka/ das

jeweilige ‚Firmament‘ zu vergessen / ‚übersehen‘, bis zu verlieren / bestreiten

/ verabsolutieren. Der Verrat am pantheistischen Ideal ‚des ausdehnungslos,

ganz ungeteilt nur bei sich selbst befindlichen Punktes‘ wird topologisch noch

übertroffen: etwa von (‚flachländischen‘)

Schrecken mehrdimensionaler nichteuklidischer Geometrie (wie gekrümmter Direktheit/en oder ontagonal

erscheinender Parallelitäten pp.).

[Repräsentationen versus Repräsentiertes bis

Lückenmanagement, gar vom sprung des Denkens, bis zu

jenem der Tat]

[Repräsentationen versus Repräsentiertes bis

Lückenmanagement, gar vom sprung des Denkens, bis zu

jenem der Tat]

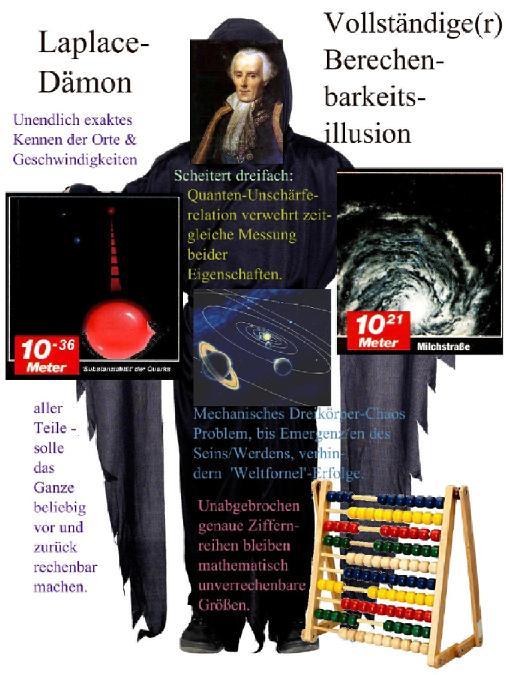

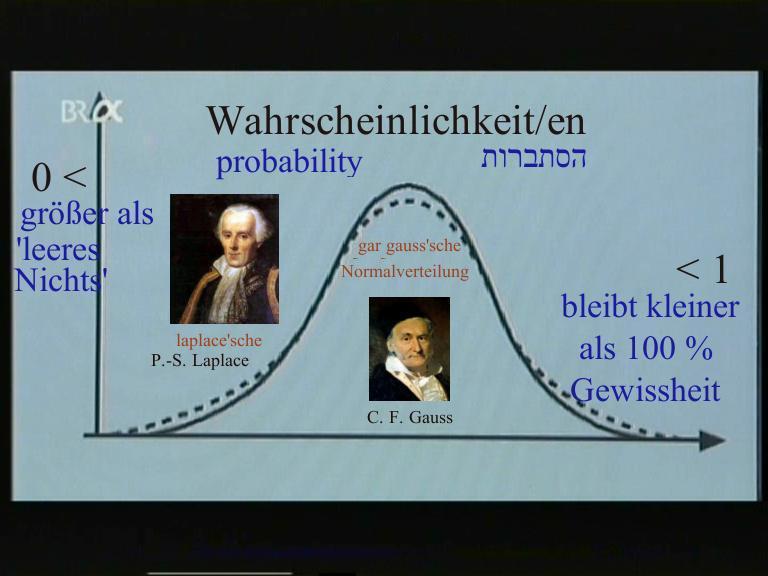

Zwar hat bereits ‚die Geisteswissenschaft

Mathematik‘ den ‚laplace‘schen Dämon vollständiger

Berechenbarkeit‘ auf(hinter)grund des ‚mechanischen Weltbildes‘ (mit dessen Überblicksillusionshöhepunkt schon im 19. Jahrhundert

erhofft / befürchtet) längst, auch als rechnerisch unmöglich /

untaugliche Beschreibung der Dinge, widerlegt, sowie durch (so peinlich erweiterte) Konzepte laplace‘scher Wahrscheinlichkeit/en zur (insbesondere vorhersehenden) Repräsentation

von Ereignissen ersetzt (dass – gleich gar der ‚Gelegenheitenfenster‘ bis ‚schicksalhaft‘-nennbare – Grenzenränder des

überhaupt qualifuziert Wissbaren erkennbar). –

Doch haben dies die wenigsten Leute überhaupt bemerkt, und gleich gar nicht

akzeptiert (oder gar ‚zwischen Null und Eins‘

anstatt ‚

Zwar hat bereits ‚die Geisteswissenschaft

Mathematik‘ den ‚laplace‘schen Dämon vollständiger

Berechenbarkeit‘ auf(hinter)grund des ‚mechanischen Weltbildes‘ (mit dessen Überblicksillusionshöhepunkt schon im 19. Jahrhundert

erhofft / befürchtet) längst, auch als rechnerisch unmöglich /

untaugliche Beschreibung der Dinge, widerlegt, sowie durch (so peinlich erweiterte) Konzepte laplace‘scher Wahrscheinlichkeit/en zur (insbesondere vorhersehenden) Repräsentation

von Ereignissen ersetzt (dass – gleich gar der ‚Gelegenheitenfenster‘ bis ‚schicksalhaft‘-nennbare – Grenzenränder des

überhaupt qualifuziert Wissbaren erkennbar). –

Doch haben dies die wenigsten Leute überhaupt bemerkt, und gleich gar nicht

akzeptiert (oder gar ‚zwischen Null und Eins‘

anstatt ‚entweder-oder‘ zu denken gelernt).

Eher noch weniger wirksam bekannt, dass/wie wissenschaft/en ‚aufhörten‘ / begrenzen zu fragen: ‚Was ist (beispielsweise) der Mensch?‘, da sie/sich darauf (ontologische Problemstellungen) keine (epistemologisch / wissenschaftstheoretisch/ methodisch) hinreichend zuverlässige (und noch wenige hinreichend vollständig umfassende)Antworten finden lassen, sehen sie sich auf die Fragen ‚Was können wir wie (hier gar vom Menschen) wissen?‘ bis immerhin jene ‚Was bedeutet wem, das Wort Mensch, wann?‘ verwiesen.

[Im/Zum Raum (des

Seienden und\aber des Werdenden) findet, wer will, ganz erhebliche

Mengen von/an Meinungen (nicht selten bereits

für ‚Wissen‘ gehalten), die Mathemati als eine

– zumal unendlich große – Menge (eben in diesem engeren Sinne)

veranschaulichend zeichnen darf. Bereits und immerhin in der griechischen

Antike war manchen (urkundlich belegt)

klar, dass ‚Wissen‘ nur aus jenem Teil der gigantisch vielen und teils

widersprüchlichen Meinungen folgen kann, die sowohl ernstlich (anstatt ‚launisch‘, oder gar ‚trügerisch‘)

gemeint sind, als auch hinreichend zutreffend / richtig verstanden werden (was mit dem Schlagwort ‚wahre Meinung‘ allenfalls

unzureichend beschreiben), sowie, dass dies für / zum ‚Wissen‘ nicht

genügt. Dazu bedürfe es der Einschränkung, das aus der Menge der ‚wahren

Meinungen‘ nur jene in Frage kommen, die auch begründet / begründbar. Jedoch

ahnte bereits Plato, dass auch die Teilmenge der ‚überzeugt behaupteten und

möglichst Gegengründe widerlegend plausibilisierten Meinungen‘ noch zu groß /

Falsches enthaltend und unzureichend ist. Seit dem / im 20. Jahrhundert hat H.

G. Gadamer gezeigt, dass ‚drittens‘ noch die Einschränkung auf jene Teilmenge

an (‚wahren und begründeten‘) Meinungen

hinzukommen muss, für die es überhaupt eine geeignete Möglichkeit gibt, sie in

/ an Realität/en zu überprüfen, um als ‚Wissen im engeren/eigentlichen Sinne‘

gelten zu können. – Was nicht darüber hinwegtäuschen muss, dass sich darunter /

darin eine ganze Menge bereits widerlegtes, bis noch zu wiederlegendes ‚Wissen‘

befindet; vgl. Falsifikationsprinzip (namentlich

mittels wissenschaftlichen Debatten und empirischen Gegenexperimenten). Zumal

seit das (spätestens von/bei

/kohelet/ warnend

konstatierte – gar exponenzielle) Wachstum zum

(im doppelten

Wortsinnen) ‚unübersehbaren‘

Umfang des verschriftlichen Meines, bis

nachlesbarer Kenntnisse, beiträgt, bedürfen wir Menschen der Wissenschaften,

zur/als entscheidenden Klärung

dieser – zu gerne ignoriten,

doch/da verhaltensfaktisch unausweichlich beantwortet werdenden – Qualitätsfrage]

[Im/Zum Raum (des

Seienden und\aber des Werdenden) findet, wer will, ganz erhebliche

Mengen von/an Meinungen (nicht selten bereits

für ‚Wissen‘ gehalten), die Mathemati als eine

– zumal unendlich große – Menge (eben in diesem engeren Sinne)

veranschaulichend zeichnen darf. Bereits und immerhin in der griechischen

Antike war manchen (urkundlich belegt)

klar, dass ‚Wissen‘ nur aus jenem Teil der gigantisch vielen und teils

widersprüchlichen Meinungen folgen kann, die sowohl ernstlich (anstatt ‚launisch‘, oder gar ‚trügerisch‘)

gemeint sind, als auch hinreichend zutreffend / richtig verstanden werden (was mit dem Schlagwort ‚wahre Meinung‘ allenfalls

unzureichend beschreiben), sowie, dass dies für / zum ‚Wissen‘ nicht

genügt. Dazu bedürfe es der Einschränkung, das aus der Menge der ‚wahren

Meinungen‘ nur jene in Frage kommen, die auch begründet / begründbar. Jedoch

ahnte bereits Plato, dass auch die Teilmenge der ‚überzeugt behaupteten und

möglichst Gegengründe widerlegend plausibilisierten Meinungen‘ noch zu groß /

Falsches enthaltend und unzureichend ist. Seit dem / im 20. Jahrhundert hat H.

G. Gadamer gezeigt, dass ‚drittens‘ noch die Einschränkung auf jene Teilmenge

an (‚wahren und begründeten‘) Meinungen

hinzukommen muss, für die es überhaupt eine geeignete Möglichkeit gibt, sie in

/ an Realität/en zu überprüfen, um als ‚Wissen im engeren/eigentlichen Sinne‘

gelten zu können. – Was nicht darüber hinwegtäuschen muss, dass sich darunter /

darin eine ganze Menge bereits widerlegtes, bis noch zu wiederlegendes ‚Wissen‘

befindet; vgl. Falsifikationsprinzip (namentlich

mittels wissenschaftlichen Debatten und empirischen Gegenexperimenten). Zumal

seit das (spätestens von/bei

/kohelet/ warnend

konstatierte – gar exponenzielle) Wachstum zum

(im doppelten

Wortsinnen) ‚unübersehbaren‘

Umfang des verschriftlichen Meines, bis

nachlesbarer Kenntnisse, beiträgt, bedürfen wir Menschen der Wissenschaften,

zur/als entscheidenden Klärung

dieser – zu gerne ignoriten,

doch/da verhaltensfaktisch unausweichlich beantwortet werdenden – Qualitätsfrage]

Stufen(leiter) der schließloch wissenschaftlichen

Erfahrungshandhabungen (weitgehend mit Lord Ralf

Gustav Dahrendorf – Ein ‚schelmischer Narr‘ wer etwas ‚arges‘ dabei denkt):

Stufen(leiter) der schließloch wissenschaftlichen

Erfahrungshandhabungen (weitgehend mit Lord Ralf

Gustav Dahrendorf – Ein ‚schelmischer Narr‘ wer etwas ‚arges‘ dabei denkt):

![]() Für (zumal

„literarische) Dignität“, also ‚die Fülle/n und Farbigkeit/en von Dingen

und Ereignissen bzw. Personen‘ ist nötig: alles überhaut Beobachtbare zu

beobachten (dies ‚eigentlich‘ nicht nur

unterstellend zu behaupten / vermeinen) – erfolgt mittels Primäererfahrungen (wobei

und wozu gerade jene des / der einzelnen nicht genügt).

Für (zumal

„literarische) Dignität“, also ‚die Fülle/n und Farbigkeit/en von Dingen

und Ereignissen bzw. Personen‘ ist nötig: alles überhaut Beobachtbare zu

beobachten (dies ‚eigentlich‘ nicht nur

unterstellend zu behaupten / vermeinen) – erfolgt mittels Primäererfahrungen (wobei

und wozu gerade jene des / der einzelnen nicht genügt).

Alle Perspektiven (alle

– verfügbaren und, nicht allein / immerhin prinzipiell, offen für neue / andere

bleibend – Primärerfahrungen) zu einem (sekundären

Erfahrungs-)Ergebnis/Ereignis erhoben. und durchaus um Wiederholungen / Häufigleiten (gar als/zu

deren Wahrscheinlichkeiten) reduzieren, verlangt bereits

wissenschaftlich auswählendes und gewichtendes (gar

talentiertes und mühsames) Vorgehen – gleich gar was experimentelle (Gegen-)Beweise unter möglichst kontrollierten

Bedingungen angeht.

Alle Perspektiven (alle

– verfügbaren und, nicht allein / immerhin prinzipiell, offen für neue / andere

bleibend – Primärerfahrungen) zu einem (sekundären

Erfahrungs-)Ergebnis/Ereignis erhoben. und durchaus um Wiederholungen / Häufigleiten (gar als/zu

deren Wahrscheinlichkeiten) reduzieren, verlangt bereits

wissenschaftlich auswählendes und gewichtendes (gar

talentiertes und mühsames) Vorgehen – gleich gar was experimentelle (Gegen-)Beweise unter möglichst kontrollierten

Bedingungen angeht.

Nicht mehr auf Einzelereignisse bezogen,

sondern auf allgemeine und strukturelle Zusammenhänge beabsichtigt THEORETISCHE

ERFAHRUNG (theoretisches Modellieren) kein ‚Bild‘, keine ‚Beschreibung‘

oder gar ‚abbildende Darstellung‘ von Aspekten der Wirklichkeit (‚mehr‘) –

sondern bietet Erkenntnis im Hinblick auf gedachte Notwendigkeit (= THEORIE):

Nicht mehr auf Einzelereignisse bezogen,

sondern auf allgemeine und strukturelle Zusammenhänge beabsichtigt THEORETISCHE

ERFAHRUNG (theoretisches Modellieren) kein ‚Bild‘, keine ‚Beschreibung‘

oder gar ‚abbildende Darstellung‘ von Aspekten der Wirklichkeit (‚mehr‘) –

sondern bietet Erkenntnis im Hinblick auf gedachte Notwendigkeit (= THEORIE):  „Wenn wir versuchen unsere Erfahrung/en als (wahrscheinlich/hoffentlich) eben ‚für

notwendigerweise gerade so wie anscheinend (bis

immerhin intersubjektiv konsensfähig)

gemacht, bis zumal wiederholbar‘-gehalten zu verstehen, bis zu erklären, so hat

es den Anschein, dass …“ mit/als diese/r (so,

gar zu selten bemerkten, eingestandenen und gar nicht immer umfassend

berücksichtigten) Einschränkung beginnt jede (eben auch alltägliche, bis

unwissenschaftliche – zudem eben nicht einmal immer so genannte / erkannte)

‚Theorie‘ / Realitätenhandhabungsweisenvorgabe

überhaupt (eben gerade auch – sich selbst

gegenüber – unausformulierte).

„Wenn wir versuchen unsere Erfahrung/en als (wahrscheinlich/hoffentlich) eben ‚für

notwendigerweise gerade so wie anscheinend (bis

immerhin intersubjektiv konsensfähig)

gemacht, bis zumal wiederholbar‘-gehalten zu verstehen, bis zu erklären, so hat

es den Anschein, dass …“ mit/als diese/r (so,

gar zu selten bemerkten, eingestandenen und gar nicht immer umfassend

berücksichtigten) Einschränkung beginnt jede (eben auch alltägliche, bis

unwissenschaftliche – zudem eben nicht einmal immer so genannte / erkannte)

‚Theorie‘ / Realitätenhandhabungsweisenvorgabe

überhaupt (eben gerade auch – sich selbst

gegenüber – unausformulierte).

Doch resch-waw-chet ר־ו־ח bedeutet/repräsentiert

ja nicht allein /rewach/ ‚Raum‘ (gar ‚mehr‘ / abderes als

Universum) sondern bekanntlich auch /ruach/

‚Wind‘, die Möglichkeiten der Bewegungen, kinematischer Modalität,

zumal/zumindest darin (diesbezüglich durchaus

zutreffend mit einem Teilbereich der Bedeutungshöfe von ‚Geist‘ übersetzbar verständlich).

Zudem von abendländischen Idealvorstellungen der (allenfalls

trägen) Ruhe-Masse (auch ‚[mikro]kosmisch bis zum unbewegten Erstbeweger[-Uhwerk] b ei 0 K[elvin]

überzogen) verfälscht. Womit sich (uns) Problem bis Fragen der

(minimalen wie maximalen) Geschwindigleiten und iher Konstanzen/Änderungen

stellen (namentlich jener ‚des Lichts‘, respektive deren Messung).

Beeindruckend auch, das/wo Thermodynamik, die Zunahme von Entropie /

‚Unordnung‘ bis ‚des Zerfalls‘ gar nicht die einzige Möglichkeit(keineswegs nur in deren ‚Hauptsätzen‘ gedacht werden

kann/muss).

Doch resch-waw-chet ר־ו־ח bedeutet/repräsentiert

ja nicht allein /rewach/ ‚Raum‘ (gar ‚mehr‘ / abderes als

Universum) sondern bekanntlich auch /ruach/

‚Wind‘, die Möglichkeiten der Bewegungen, kinematischer Modalität,

zumal/zumindest darin (diesbezüglich durchaus

zutreffend mit einem Teilbereich der Bedeutungshöfe von ‚Geist‘ übersetzbar verständlich).

Zudem von abendländischen Idealvorstellungen der (allenfalls

trägen) Ruhe-Masse (auch ‚[mikro]kosmisch bis zum unbewegten Erstbeweger[-Uhwerk] b ei 0 K[elvin]

überzogen) verfälscht. Womit sich (uns) Problem bis Fragen der

(minimalen wie maximalen) Geschwindigleiten und iher Konstanzen/Änderungen

stellen (namentlich jener ‚des Lichts‘, respektive deren Messung).

Beeindruckend auch, das/wo Thermodynamik, die Zunahme von Entropie /

‚Unordnung‘ bis ‚des Zerfalls‘ gar nicht die einzige Möglichkeit(keineswegs nur in deren ‚Hauptsätzen‘ gedacht werden

kann/muss).

?

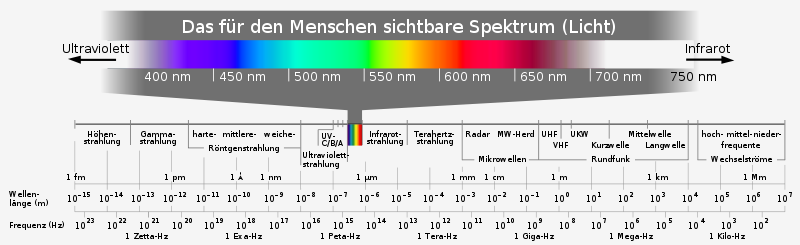

[Elektromagnetisches Strahlungsspektrum ein bekannter, wichtiger Teil des

Rauschens überhaupt: Von einer der kurzwelligsten und damit energiereichsten,

wie der Gammastrahlung, mit Wellenlängen im Bereich von Atomkerndurchmesseren,

bis zu kilometerlangen, niederschwingenden

Funkwellen, technologisch zugängliche/genutzte zumindest Bewegungen (bis gar auch Teilchen). – Spätestens seit/mit

Werner Heisenberg ist zudem die Unschärferelation des Messbaren formuliert, dass

im atomaren, bis subatomaren, Nanobereich nur entwerder

die Geschwindigkeit oder aber der Aufenthaltsort eines/der ‚Teilchen/s‘ hinreichend genau bestimmbar werden, also nur

Aufenthaltswahrscheinlichkeitswolken, namentlich von Elektron/en bestimmbar sind.

Alphahoch minus eins = 137(,000….) how little we know]

?

[Elektromagnetisches Strahlungsspektrum ein bekannter, wichtiger Teil des

Rauschens überhaupt: Von einer der kurzwelligsten und damit energiereichsten,

wie der Gammastrahlung, mit Wellenlängen im Bereich von Atomkerndurchmesseren,

bis zu kilometerlangen, niederschwingenden

Funkwellen, technologisch zugängliche/genutzte zumindest Bewegungen (bis gar auch Teilchen). – Spätestens seit/mit

Werner Heisenberg ist zudem die Unschärferelation des Messbaren formuliert, dass

im atomaren, bis subatomaren, Nanobereich nur entwerder

die Geschwindigkeit oder aber der Aufenthaltsort eines/der ‚Teilchen/s‘ hinreichend genau bestimmbar werden, also nur

Aufenthaltswahrscheinlichkeitswolken, namentlich von Elektron/en bestimmbar sind.

Alphahoch minus eins = 137(,000….) how little we know]

Auch die – häufig ‚stofflich‘ reduzierte

und ‚substanziell/materiell‘ wider ‚Formen‘ oder ‚Geist‘ ausspielbare – physikalische

Modalität wird nur zu gerne als verzichtbar, bis zu überwinden/besiegen,

missdeutet, wohl da Menschen auch solche Aspekte teils (zumal reproduzierbar) zu beeinflussen vermögen. Weises, über

buntes, bis schwarzes Rauschen, namentlich als vier (temperaturkorrelierte – ‚gasförmig‘, ‚flüssig‘, ‚fest‘ oder ‚plasmatisch‘) Aggregatzustände (teils des Selben – meist molekularen, – Verbundes von

Atomen) bekannt. Bereits durchaus beeindruckend, was Entdeckungen eines

Ordnungsschemas chemischer Eigenschaften von Reinstoffen (‚PSE – Periodensystem der Elemente‘ genannt),

zum Nachweis noch unbekannter, der uns inzwischen über einhundert bekannten

‚natürlich vorkommenden‘ (in ‚Labor und Technik‘

noch einige mehr) verschiedenen Atomarten beitragen: gar eher noch

erstaunlicher, dass und wie quantenphysiklaische

Einsichten, viele dieser Eigenschaften erklären bis ausnützen können.

Vielleicht fällt sogar auf, wie nach/mit

der Entdeckung, dass (doch/überhaupt)

elementare Atome (vorhanden, und diese

schließlich) gar nicht unteilbar, ein, der physiklaische,

‚Element/ar‘-Begriff verschoben, bis seinerseits

weiter vermehrt, wurde (eben und allerdings ohne

solche Ausdrücke aus anderen Zusammenhängen, bis ‚Bezugssystemen‘, zu entfernen

oder diskreditieren zu dürfen). So richtig explosionsartik

wächsrm der Vielfalten Vielzahlen bekanntlich

zumindest in der quasi ‚Gegenrichtung‘ möglicher molakularer

Verbindungen unterschiedlicher atome zu aus deren

jeweiligen Eigenschaften zusammengenommen, allein ebenfalls nicht vollständig

zu erklärenden (emergenten)

Verwendungsmöglichkeiten an. Auch diese Wissenschaft(en) befasst(/beschäftigen)

sich mit Bereichen, wo der (mit/als ‚gesund‘ ja

kaum zureichend fair beschriebene) ‚mezzo-kosmisch‘/lokal

orientiert, erfahrene Menschenverstand ins Trudeln gerät: Etwa weil Atome

‚leichter‘ (masseärmer) sind als

die Summe ihrer getrennten Teilchenmassen – Bindungsenergie zu- respektive

abgegeben werden. Oder sich mache ‚Felder‘ gar nicht messen, nur in ihren

Auswirkungswellen beobachten lassen, so dass zumal Lichtwellen paradoxerweise

Schwingungen / Rauschen von Nichts zu sein scheinen (jedenfalls von nichts Messbarem). Wobei ja spätestens das Buch,

mit/von einem Roman oder Gedanken (na klar,

mechanischer – der ‚Dynamik‘ äh ‚Statik‘), nicht allein physikalisch vorfindlicher Stoff, und kaum

ernsthaft bestritten (auch nichtatomarer) Gegenstand.

Auch die – häufig ‚stofflich‘ reduzierte

und ‚substanziell/materiell‘ wider ‚Formen‘ oder ‚Geist‘ ausspielbare – physikalische

Modalität wird nur zu gerne als verzichtbar, bis zu überwinden/besiegen,

missdeutet, wohl da Menschen auch solche Aspekte teils (zumal reproduzierbar) zu beeinflussen vermögen. Weises, über

buntes, bis schwarzes Rauschen, namentlich als vier (temperaturkorrelierte – ‚gasförmig‘, ‚flüssig‘, ‚fest‘ oder ‚plasmatisch‘) Aggregatzustände (teils des Selben – meist molekularen, – Verbundes von

Atomen) bekannt. Bereits durchaus beeindruckend, was Entdeckungen eines

Ordnungsschemas chemischer Eigenschaften von Reinstoffen (‚PSE – Periodensystem der Elemente‘ genannt),

zum Nachweis noch unbekannter, der uns inzwischen über einhundert bekannten

‚natürlich vorkommenden‘ (in ‚Labor und Technik‘

noch einige mehr) verschiedenen Atomarten beitragen: gar eher noch

erstaunlicher, dass und wie quantenphysiklaische

Einsichten, viele dieser Eigenschaften erklären bis ausnützen können.

Vielleicht fällt sogar auf, wie nach/mit

der Entdeckung, dass (doch/überhaupt)

elementare Atome (vorhanden, und diese

schließlich) gar nicht unteilbar, ein, der physiklaische,

‚Element/ar‘-Begriff verschoben, bis seinerseits

weiter vermehrt, wurde (eben und allerdings ohne

solche Ausdrücke aus anderen Zusammenhängen, bis ‚Bezugssystemen‘, zu entfernen

oder diskreditieren zu dürfen). So richtig explosionsartik

wächsrm der Vielfalten Vielzahlen bekanntlich

zumindest in der quasi ‚Gegenrichtung‘ möglicher molakularer

Verbindungen unterschiedlicher atome zu aus deren

jeweiligen Eigenschaften zusammengenommen, allein ebenfalls nicht vollständig

zu erklärenden (emergenten)

Verwendungsmöglichkeiten an. Auch diese Wissenschaft(en) befasst(/beschäftigen)

sich mit Bereichen, wo der (mit/als ‚gesund‘ ja

kaum zureichend fair beschriebene) ‚mezzo-kosmisch‘/lokal

orientiert, erfahrene Menschenverstand ins Trudeln gerät: Etwa weil Atome

‚leichter‘ (masseärmer) sind als

die Summe ihrer getrennten Teilchenmassen – Bindungsenergie zu- respektive

abgegeben werden. Oder sich mache ‚Felder‘ gar nicht messen, nur in ihren

Auswirkungswellen beobachten lassen, so dass zumal Lichtwellen paradoxerweise

Schwingungen / Rauschen von Nichts zu sein scheinen (jedenfalls von nichts Messbarem). Wobei ja spätestens das Buch,

mit/von einem Roman oder Gedanken (na klar,

mechanischer – der ‚Dynamik‘ äh ‚Statik‘), nicht allein physikalisch vorfindlicher Stoff, und kaum

ernsthaft bestritten (auch nichtatomarer) Gegenstand.

[Was Materie, wissen wir ebenso wenig wie was

deren immerhin physikalisches Äquivalent Energie, ist1 (Gleich gar nicht

‚so etwas wie Sand, nur sehr viel feiner‘ was zu viele gebildte

Leute vermeinen.) Dass es sich dabei um Gegner, Voraussetzung und/oder

Folge welches wie auch immer verstandenen/verwendeten ‚Geistes‘ handele, hat Menschenheit

immerhin erhebliche (zumal erkenntnistheoretisch

gar unnötige) Schwierigkeiten eingebracht – wo / falls / da beobachtende

Aktionszentren jenem Empirischen ‚gegenüberstehen‘ /ezer kenegdo/ עזר כנגדו den sie / ‚diese

durchaus Mächte‘ wechselwirkend (zumindest

teilweise) durchaus zugehören. – Zumal / So dass gerade auch die Physik

nicht als einzige Forschungsdisziplin allgemeingültige Aussagen etwa über/mit

‚Strahlung‘, ‚Wellen‘, ‚Teilbarkeit‘ äh ‚Atome‘, ‚Energie‘, ‚Druck‘, ‚Materie‘, ‚Massen‘,

‚Kräften‘, ‚Impuls‘, ‚Temperatur‘, ‚Ladung‘, ‚Spannungen‘, ‚Reibung‘,

‚Widerstand‘, ‚Potenziale‘, ‚Strom‘, ‚Felder‘ und/oder ‚‘Wechselwirkungen‘ pp.

machen kann & darf, da diese auch zu ‚ihren Grundbegriffen‘ gehören mögen –

gleich gar nicht und nicht einmal was damit bezeichnete, bis modellierbare,

‚Natur‘ (oderder gemeinten

Dinge und Ereignisse ‚natürlich‘ genanntes Vorkommen) angeht]

[Was Materie, wissen wir ebenso wenig wie was

deren immerhin physikalisches Äquivalent Energie, ist1 (Gleich gar nicht

‚so etwas wie Sand, nur sehr viel feiner‘ was zu viele gebildte

Leute vermeinen.) Dass es sich dabei um Gegner, Voraussetzung und/oder

Folge welches wie auch immer verstandenen/verwendeten ‚Geistes‘ handele, hat Menschenheit

immerhin erhebliche (zumal erkenntnistheoretisch

gar unnötige) Schwierigkeiten eingebracht – wo / falls / da beobachtende

Aktionszentren jenem Empirischen ‚gegenüberstehen‘ /ezer kenegdo/ עזר כנגדו den sie / ‚diese

durchaus Mächte‘ wechselwirkend (zumindest

teilweise) durchaus zugehören. – Zumal / So dass gerade auch die Physik

nicht als einzige Forschungsdisziplin allgemeingültige Aussagen etwa über/mit

‚Strahlung‘, ‚Wellen‘, ‚Teilbarkeit‘ äh ‚Atome‘, ‚Energie‘, ‚Druck‘, ‚Materie‘, ‚Massen‘,

‚Kräften‘, ‚Impuls‘, ‚Temperatur‘, ‚Ladung‘, ‚Spannungen‘, ‚Reibung‘,

‚Widerstand‘, ‚Potenziale‘, ‚Strom‘, ‚Felder‘ und/oder ‚‘Wechselwirkungen‘ pp.

machen kann & darf, da diese auch zu ‚ihren Grundbegriffen‘ gehören mögen –

gleich gar nicht und nicht einmal was damit bezeichnete, bis modellierbare,

‚Natur‘ (oderder gemeinten

Dinge und Ereignisse ‚natürlich‘ genanntes Vorkommen) angeht]

Griechischen Denkens Vorstellungskonzept von/der ‚Physis‘ also ‚Natur‘ (wieweit auch immer es Mathematik einbeziehen,

respektive zur Beschreibung, Repräsentation oder ‚Teleologie‘/Zielvorgabe

verwenden, mag) kommt zwar nicht raumlos aus, gesteht sich/anderen

diesbezügliches Unwissen allerdings selten (und

gleich gar nicht immer hinreichend) ein. …

Griechischen Denkens Vorstellungskonzept von/der ‚Physis‘ also ‚Natur‘ (wieweit auch immer es Mathematik einbeziehen,

respektive zur Beschreibung, Repräsentation oder ‚Teleologie‘/Zielvorgabe

verwenden, mag) kommt zwar nicht raumlos aus, gesteht sich/anderen

diesbezügliches Unwissen allerdings selten (und

gleich gar nicht immer hinreichend) ein. …

Die sogenannten

‚Naturgesetze‘ sind gar nicht jene der Natur, sondern (mehr oder minder

wahrscheinlich – also längst nicht ausnahmslos immer) reproduzierbare

Regelmäßigkeiten, die der Menschliche Verand in/an

dem entdeckte was wir ‚Natur‘ nennen. Die Geheimnisse der ‚Natur‘ werden wir

wohl nie verstehen. Auch daher ist die Gescichte der

Naturwissenschaft hautsächlich eine ihrer Irrtümer und deren (immerhin und soweit bereits bemerkten)