![]() Sollte Ihr Monitor bzw. Browser (neben- sowie

untenstehende) úéøáò Hebräische

Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft

darstellen - können Sie hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

Sollte Ihr Monitor bzw. Browser (neben- sowie

untenstehende) úéøáò Hebräische

Schriftzeichen úåéúåà fehlerhaft

darstellen - können Sie hier mehr darüber finden. אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

|

Von unter der ersten der drei Josefskuppeln nach Osten, den nördlichen Narthex entlang ‚sehend‘, bis zum Johannes- äh Venezia/Marien-Portal des Querschiffs der ‚goldenen‘ Maekusbasilika, nach der hier vierten, der Moseskuppel. Links ‚neben dem Foto‘ die Piazetta de leonini und rechts ‚davon‘ das St. Pieter Seitenschiff vorstellbar. |

Gleich

drei (bis alle vier ‚nördlichen‘)

Kuppeln und drei (bis immerhin vier der)

Wandbereiche bildern, über

die / von den zehnten, und insofern / strukturell finalen, |

Von unter der ‚Abrahamskuppel‘, im Westnarthex, in Hauptrichtung Norden ‚sehend‘ die ‚erste Josefskuppel‘ über der Ecke mit dem St. Alipius Portal. Piazza di San Marco also links ‚vom‘ und Naos respektive St. Peter Seitenschiff rechts ‚diesseits von dem Foto‘ vorstellbar. |

Dass/Falls

erst die Geschichte Josephs/Josefs (ab

Genesis/bereschit

37)

‚den Übergang‘(sic!) von ‚der Vätergeschichte‘ (sic!

eine dem Bibeltext deutend

hinzugefügte ‚Überschrift für‘ / Zusammenfassung von sieben, bis aller neun

vorher stehenden, der anfänglichen zehn /toledot/ eine ‚interne/eigene Gliederungsstruktur‘ des

1. Mosebuches überhaupt; vgl. S.R.K.)

Dass/Falls

erst die Geschichte Josephs/Josefs (ab

Genesis/bereschit

37)

‚den Übergang‘(sic!) von ‚der Vätergeschichte‘ (sic!

eine dem Bibeltext deutend

hinzugefügte ‚Überschrift für‘ / Zusammenfassung von sieben, bis aller neun

vorher stehenden, der anfänglichen zehn /toledot/ eine ‚interne/eigene Gliederungsstruktur‘ des

1. Mosebuches überhaupt; vgl. S.R.K.)

zur

‚Geschichte (sic! – wie ja das

hebräische ![]() so gern

übersetzt wird) Israels‘ (gleich gar rüber mit/zur‚Erwählung Moses‘) bedeute – was

christlichen Theologien nicht gerade selten behagen mag –

muss ja Venezsias

Entscheidungen – gerade diese Teile ausgerechnet so (zumal

‚heimlich‘, ohne Israels-Namensnennung) von ‚dem was aus/von

Jakob geworden‘ seinen /toledot/

so gern

übersetzt wird) Israels‘ (gleich gar rüber mit/zur‚Erwählung Moses‘) bedeute – was

christlichen Theologien nicht gerade selten behagen mag –

muss ja Venezsias

Entscheidungen – gerade diese Teile ausgerechnet so (zumal

‚heimlich‘, ohne Israels-Namensnennung) von ‚dem was aus/von

Jakob geworden‘ seinen /toledot/ ![]() ,

in diesen Arten und Weisen zu repräsentieren / erwähnen / verwenden /

beanspruchen – nicht vollständig / hinreichend erklären / ‚motivieren‘. [#hier Zitate

zu venezianischen Relationen mit der ‚Josefsgeschichte‘]

,

in diesen Arten und Weisen zu repräsentieren / erwähnen / verwenden /

beanspruchen – nicht vollständig / hinreichend erklären / ‚motivieren‘. [#hier Zitate

zu venezianischen Relationen mit der ‚Josefsgeschichte‘]

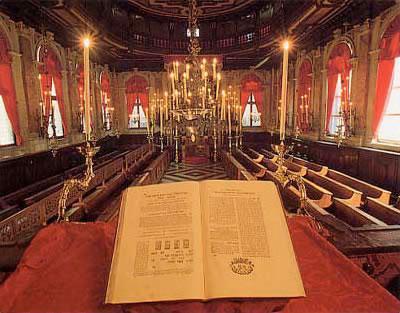

[O.G.J.‘s Mind-Map-Inhalte / Debatte der ‚Josefsgeschichte‘ aus Synagogegesprächen

von und mit Michael Shashar (Schereschewsky)

1997 und musivische Motive aus San Marcos Atrium zu Venedig. – Zumal

‚gegenüber‘ Mosaik-Aufnahmen und

Textteilen aus Genesis/bereschit/1.Mose 35, 37-46 von

Helmuth Niels Lose mit Überlegungen von Gisela Hellenkemper

Salies 1987] „Tief ist der

Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen?“ (fragt

ja immerhin Thomas Mann in ‚Josef und seine Brüder‘)

„Tief ist der

Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen?“ (fragt

ja immerhin Thomas Mann in ‚Josef und seine Brüder‘)

G.H.S. bemerkt (in ihrem Nachwort) u.a. die

uns so gegenwärtig vertraut erscheinende Nähe zu den / Nachvollziehbarkeiten

der (bereits/als/seit ‚schon vor langer Zeit‘) geschilderten Ereignisse/n. „So nimmt nicht wunder, daß die Josefsgeschichte durch die Jahrhunderte lebendig [sic!] blieb und in Literatur und bildender Kunst immer wieder

behandelt wurde. Dabei geriet das biblische Grundthema [sic!] der Erzählung - die göttliche Lenkung al1er Verirrungen

menschlicher Schuld zu einem gnädigen Ende - ebenso in den Hintergrund wie die Frage

nach dem historischen Umfeld,“ - „In der christlichen Auslegung […] verstand man das Schicksal [sic!]

Josefs als Gleichnis der Passion und Auferstehung Christi[sic!]: Wie Josef vom Vater zu den Brüdern

gesandt wurde, so Jesus zu den Menschen [sic! Zumindest aus jüdischer Perspektieve

/ Erfahrung eine eher ‚verharmlosende‘ Darstellungsweise, häufig wesentlich

schärfer bis bösartig kontrastierter Diskriminierung mancher; O.G.J.].

Josef wurde ebenso [sic!] wie Jesus von seinen Brüdern

verraten und sogar verkauft. Die Erhöhung Josefs zum Herrscher in [sic!] Ägypten wies

hin auf die Auferstehung und den Triumph Christi[sic!]. Josef als Retter seines Volkes [sic! immerhin 70 Seelen

Exodus/schemot 1:5]

entsprach Christus als Retter der Menschheit.“ Was zwar für die christliche

Literatur von großer, umfänglich thematisierter, Bedeutung [zumindest] gewesen

sei, nicht aber in der Bildenden Kunst der Spätantike und des Mittelalters, wo

diese Geschichte nur ‚rein‘ narrativ erzählend dargestellt – scheinbar, bis

angeblich, nicht gedeutet – worden sei. Gerade diese Auffassung verkennt,

durchaus mit G.H.S. selbst, allerdings

all jene, durchaus nicht alternativlosen künstlerischen,

Darstellungsentscheidungen, die namentlich vom

sogenannten ‚idiomatic/iconograpgic

turn‘ der Philosophie

/ Kunstgeschichte bemerkt werden. Nicht etwa

weniger als ‚verbalsprachliche Bilder‘ erweisen sich auch und gerade ‚optische

Darstellungen (auch Fotographie und Film, live-stream pp.) als nicht

etwa neutrale, nebensächlich oder gar besonders ‚wahre/authentische‘ – doch gleichwohl als besonders wirkmächtige – Illustrationen. Zu

den spezifisch venezianischen Anspielungen und Vereinnahmungen speziell dieser Geschichte für Serenissima

Selbstverständnis kommt/gehört auch, dass/wo sie so gut und allgemein

verbreitet bekannt (jedenfalls war) auf eher vereindeutigende,

weitergehende, Interpretationen

verzichten zu können, und zu wollen, bis zu vermeinen. [Dem gegenüber werden

sich hier wohl etwas ausführlichere Textauszüge, als die durchaus Beschriftung

der Mosaiken, manchmal nicht vermeiden lassen – gleichgar da/wo deren

Übersetzungen bereits unvermeidlich, bis absichtlich oder gar kaum bemerkt,

deutend und Deutungen sind, und aufzeigen mögen.]

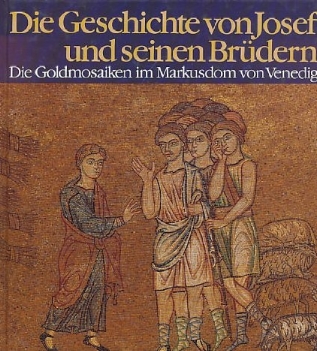

Eine der ausführlichsten. musivischen Bearbeitungen befinde

sich jedenfalls in der Vorhalle von San Marco zu Venedig. „Den Darstellungen

aus dem Leben [sic!] Josefs sind drei Joche der Vorhalle

gewidmet. In etwa 40 Szenen werden in den Kuppeln, in Lünetten und Wandnischen

die Ereignisse von Josefs Jugend bis zu seinem Wiedersehen mit Benjamin in

Ägypten erzählt.“

Bei aller Treue der Künstler des 13. Jahrhunderts zu den

Bild-Vorlagen (namentlich der Cotten-Genesis)

„konnten [sic! bis

s/wollten gar eher; O.G.J.]

sie ihre eigene künstlerische Handschrift nicht völlig verleugnen, die sich im

Laufe der langwierigen Arbeiten in der Vorhalle immer stärker ausprägte und

besonders in der zweiten und dritten Josefskuppel

deutlich faßbar“ werde.

Bbbbbbb [Rnde

Nachwortzitate?]

„Die Josefsgeschichte von San

Marco beginnt in der Kuppel des Eckjoches der Vorhalle. Zwölf Szenen folgen am

Kuppelrand friesartig aufeinander (Abb. 3 [des Buches]). Ein doppeltes

Schriftband mit lateinischen Erklärungen schließt den Figurenfries oben ab. Der

ganz mit Goldglaswürfeln ausgelegte

Grund der Kuppel hebt die Darstellungen in eine übernatürliche, entrückte

Sphäre.

Den Scheitelpunkt der Kuppel betont

ein rundes Omamentfeld. [Abb.]

Thema der ersten Josefskuppel

sind die Ereignisse aus Josefs Jugend in Kanaan. Den Anfang bilden, in einer

Szene zusammengezogen, die beiden Träume Josefs, die den Haß

der Brüder unheilvoll schüren sollten (Abb. 4). Neben dem schlafenden Josef

sind die elf Garben der Brüder liegend vor der aufrechten zwölften Garbe

dargestellt, eine Vereinfachung gegenüber dem Text der Bibel, dem zufolge die

sich neigenden Garben der Brüder die des Josef umringen. Am oberen Rand der

Szene weist ein Himmelssegment mit Sonne, Mond und elf Sternen auf den zweiten

Traum Josefs.

Die Brüder, denen Josef von seinem

Traum berichtet (Abb. 5), sind als dichtgefügte Gruppe wiedergegeben.

Die Unterhaltung mit Josef führt,

der Gestik nach zu urteilen, der vordere, durch einen Bart hervorgehobene

Bruder, in dem wohl Ruben, der Älteste, zu erkennen ist. Die vornehme Kleidung

Josefs - Hinweis auf den ,bunten Rock' des Bibeltextes

- hebt sich von den einfachen Hirtengewändern der Brüder ab. Derselbe Gegensatz

zwischen dem für sich stehenden, reich gekleideten Josef und der Gruppe der

Brüder kennzeichnet auch die Szene, in der Josef dem Vater und den Brüdern

seinen zweiten Traum erzählt (Abb. 6). Jakob sitzt in herrscherlicher

Haltung auf einem Thron, dessen verziertes Polster Ruhen ehrerbietig

zurechtrückt, ein genrehaftes Detail das vermutlich

von den Künstlern des 13. Jahrhunderts eingeführt wurde.

Auf die Begegnung mit dem Mann, der

Josef in Sichem den Weg zu den Brüdern weist (Abb.

7), folgt das Treffen mit den Brüdern, die bei Dotan

die Herden weiden.

Die spannungsgeladene Atmosphäre

dieser Begegnung kommt in den finsteren Mienen der Brüder zum Ausdruck, die den

in seinen ,bunten Rock' gekleideten Josef schon von

ferne erblicken. Der sich in der Gewalttat entladende Haß

der Brüder ist auf das Bild 8 verkürzt, wo drei der Brüder den nackten wehrlosen

Josef in den Brunnen hinabstoßen. Die nach der Tat noch andauernde Erregung

äußert sich in den heftigen Gebärden der Brüder beim anschließenden Mahl. In

der oberen Bildhälfte ziehen die midianitischen

Kaufleute auf ihren Kamelen heran, Die goldgestreiften, den Oberkörper

freilassenden Gewänder, die Stirnbinden und die goldenen Armreifen betonen die

fremdartige [sic!] Erscheinung der dunkelhäutigen Midianiter

(Abb. 10).

Nachdem die [sic! eben nicht alle gemeinsam; O.G.J.] Brüder Josef wieder aus dem Brunnen herausgezogen haben

(Abb. 9), verkaufen sie ihn an die fremden Händler, die als Kaufpreis ein

Geldsäckchen überreichen. Anschließend brechen sie mit Josef nach Ägypten auf

(Abb. 11) Die letzten Szenen der Kuppel zeigen die Trauer und Verzweiflung

Rubens, der den Brunnen leer findet (Abb. 12), und Jakobs, dem das

blutbefleckte Gewand Josefs gezeigt wird (Abb. 13). Beide sind mit an der Brust

zerrissenem Gewand und emporgeworfenen

Armen dargestellt.

Bbbbbbbb

Die Josefsgeschichte

nimmt im anschließenden Joch der nördlichen Vorhalle ihren Fortgang. Schon auf

den ersten Blick zeigt sich in der bildnerischen Gestaltung der Mosaiken ein

Gegensatz zur ersten Kuppel. Die Anordnung der Friese am Kuppelansatz ist zwar

gleich, doch die Figuren der zweiten Kuppel sind deutlich höher, das

Schriftband ist breiter und das ornamentale Zentralmedaillon größer (Abb. 20).

Entsprechend ist der Goldgrund weniger dominant. Eine starke Farbigkeit mit

lebhaften und sehr intensiven Tönen steigert [G.H.S.,

S. 77] den Gegensatz zur ersten Kuppel. Die einzelnen Szenen sind breiter und

detailreicher, so daß in der zweiten Kuppel nur neun

Szenen gegenüber zwöf in der ersten Platz finden. Die

Gewänder sind reicher und bewegter, Haltung und Ausdruck der Figuren

differenzierter.

Ganz offensichtlich haben die

Künstler dieser Kuppel bei der Wiedergabe der spätantiken Vorbilder dem

Stilempfinden ihrer eigenen Zeit stärker nachgegeben [sic! waren zumindest entstehungszeitlich weiter davon

entfernt; O.G.J.]. Eine größere Unabhängigkeit gegenüber

der Vorlage macht sich besonders in den phantasievollen

Hintergrundarchitekturen bemerkbar.

In sechs Szenen der Kuppel wird in

großer Ausführlichkeit das Leben Josefs im Haus des Ägypters Potiphar dargestellt, von seiner Ankunft (Abb. 14) über seinen

Aufstieg zum Verwalter (Abb. 15), die Versuchung durch Potiphars

Weib (Abb. 16), seine Flucht vor ihr (Abb. 17), seine Verleumdung durch die

abgewiesene Frau (Abb. 18) bis zu seiner Verurteilung durch Potiphar

(Abb. 19). Die letzten Szenen der Kuppel zeigen das Urteil des Pharao über den

Bäcker und den Mundschenk (Abb. 21), die Träume der beiden Verurteilten (Abb.

22) und die Deutung ihrer Träume durch Josef (Abb. 23).

bbbbb

In den Pendentifs wird die

Geschichte fortgesetzt: Entsprechend der Weissagung Josefs ist der Mundschenk

wieder in sein Amt eingesetzt und wartet dem Pharao auf (Abb. 24), der Bäcker

aber wird gekreuzigt (Abb. 25).

Der Traum Pharaos von den sieben

fetten und den sieben mageren Kühen ist auf zwei Pendentifs verteilt (Abb.

26/27). Beide Mosaiken wurden im 19. Jahrhundert neu gesetzt und können sich in

der künstlerischen und technischen Qualität nicht mit den Arbeiten des 13.

Jahrhunderts messen. Ein Vergleich mit der thematisch wie ikonographisch sehr ähnlichen Darstellung von Pharaos zweitem Traum in der

gegenüberliegenden Wandlünette - der Traum von den sieben vollen und den sieben

dürren Ähren (Abb. 28) - zeigt deutlich diesen Qualitätsunterschied.

In den Mosaiken der Wandlünette -

oben der zweite Traum des Pharao, darunter die drei ägyptischen Traumdeuter vor

dem thronenden Herrscher (Abb. 29) und der Mundschenk, der dem Pharao von

Josefs Traumdeutungen erzählt (Abb. 30) - ist ein Höhepunkt technischen und

bildnerischen Könnens erreicht.

Das plastische Volumen der Figuren,

die fein abgestuften Schattierungen der Gewänder, Ausdruck und Haltung der

Dargestellten finden in den älteren Mosaiken der westlichen Vorhalle nichts

Vergleichbares.

Wie groß die technische

Überlegenheit und der Unterschied in der künstlerischen Konzeption gegenüber

der ersten Josefskuppel ist, offenbart der Vergleich

zwischen den Szenen der Traumdeuter vor Pharao (Abb. 29) und den Midianitern bei Josefs Brüdern (Abb. 9/10), einer der

reichsten Szenen der [ersten] Kuppel.

Die Unterschiede zwischen den

Mosaiken der ersten Josefskuppel und denen im

anschließenden Joch des nördlichen Flügels lassen auf eine längere

Unterbrechung der Mosaikarbeiten schließen, die vielleicht eine Generation lang

andauerte. Der Anlaß für diese Unterbrechung ist uns

nicht bekannt. Als man nach einiger Zeit die Arbeiten wieder aufnahm, hatten

nicht nur die ausführenden Künstler gewechselt, sondern auch die Einstellung

gegenüber der Aufgabe[sic!],

die spätantiken Vorbilder angemessen wiederzugeben.

Bei der Darstellung der Geschehnisse

im Hause Potiphars oder am Hofe des Pharao fällt auf,

daß Kleidung und Aussehen der Ägypter in keiner Weise

der Zeit der geschilderten Ereignisse angepaßt sind.

Der Spätantike, in der die Miniaturen der Vorlage geschaffen wurden, war eine

solche historisierende Einstellung fremd. Man hatte weder den Wunsch noch das

Wissen, einen Ägypter des 2. Jahrtausends vor Christi Geburt realistisch

abzubilden; vielmehr stellte man die Handelnden als Zeitgenossen dar. Dies tat

man um so unbefangener, als

es nicht um die Wiedergabe historischer Ereignisse ging, sondern um ein

Geschehen von zeitloser Bedeutung.

Die Venezianer übernahmen die

spätantike Bildersprache. Die Kontinuität der byzantinischen Tradition, die auf

die venezianisehe Tradition eingewirkt hatte, ließ

dem Betrachter das Dargestellte zwar nicht als fremd erscheinen, rückte es aber

noch stärker in eine zeitlose, vom Alltäglichen [sic!]

abgehobene Sphäre.

Trotzdem [sic!] scheuten sich die mittelalterlichen

Künstler nicht, zeitgenössische Details einzubringen, wie etwa die gotische

Fensterrosette (Abb. 24) oder die Krone des Pharao (Abb. 21).

Das erste Auftreten Josefs vor

Pharao, seine Deutung von dessen Träumen und seine Berufung zum Reichsverweser

hatten ihren Platz in der Apsis dieses Joches, sind aber im 17. Jahrhundert

durch ein völlig neu entworfenes Mosaik ersetzt worden.

bbbbb

Der Zyklus des 13. Jahrhunderts

nimmt in der Kuppel [G.H.S., S. 78} des anschließenden

Joches seinen Fortgang. Der Figurenfries der dritten Josefskuppel

(Abb. 31) ist streng symmetrisch aufgebaut: Die eine Hälfte der Kuppel enthält

vier Szenen, in denen das Wirken Josefs als Würdenträger in Ägypten dargestellt

ist, in den vier Szenen der zweiten Hälfte wird die Aussendung der Brüder nach

Ägypten und ihre Begegnung mit Josef geschildert.

Zwei Szenen der ersten Hälfte sind

den Ereignissen der ,fetten', zwei denen der ,mageren'

Jahre gewidmet. Die Pyramiden, die in der ersten und letzten Szene dieser

Hälfte den Schauplatz von Josefs Wirken anzeigen, trennen zugleich beide Teile

optisch voneinander ab.

Zu Beginn des Frieses wird Josefs

Vorsorge für die geweissagten Hungerjahre gezeigt (Abb. 32): Unter seiner

Aufsicht sind drei Arbeiter damit beschäftigt, einem vierten, der sich in einer

Pyramide befindet, Komgarben anzureichen. Zwischen

den vorderen drei Pyramiden werden die Spitzen von zwei Stufenpyramiden im

Hintergrund sichtbar. Aus der Darstellung ergibt sich, daß

die Pyramiden hier nicht als Begräbnisstätten der Pharaonen verstanden sind,

sondern als Kornspeicher. [sic! Eine

auch für und in Venedig derat zentral wichtige

Angelegenheit, dass der Getreideeicher das Stadtbild

von San Marco jahrhundertelang prägte; O.G.J.] Die

Deutung der Pyramiden als die von Josef errichteten Vorratshäuser geht auf eine

Legende zurück, die sich seit frühchristlicher Zeit nachweisen läßt.

Das nächste Bild faßt

private Begebenheiten dieser Jahre in Josefs Leben zusammen. Josef betritt

seinen Palast, in dem Asenath, seine ägyptische

Gemahlin, auf einem kostbar verzierten Bett ruht (Abb. 33). Vor dem Bett steht

ein Tischchen mit Erfrischungen. Eine Dienerin hält Josef den neugeborenen

Ephraim entgegen; der Erstgeborene, Manasse,

erscheint reich gekleidet im Vordergrund.

Eine eindrucksvolle und bewegte

Szene steht am Anfang der Ereignisse in den Dürrejahren (Abb. 34). Josef, als

Würdenträger auf einem Podest stehend, wird von einer bewaffneten Leibgarde

gegen die aufgebrachten Ägypter abgeschirmt, die Korn fordern. [sic! Auch Venzias Würdentrger wurden bei Bedarf und manche wie der Doge und

Mitglieder des sogenannten ‚Zehnerrates‘ ständig, von bewaffneten

Militäreskorten begletet; O.G.J.] Ein ungewöhnlich weiter Abstand kennzeichnet den Gegensatz

zwischen den Herrschenden und dem hungernden Volk.

Die Kornverteilung aus den

angehäuften Vorräten (Abb. 35) bildet den Abschluß

der Darstellungen in der ersten Hälfte der [dritten] Kuppel. Der thronende

Josef ist wiederum von Bewaffneten umgeben. Während Josef in den Jahren des

Überflusses von einem waffenlosen Gefolge begleitet war (vgl. Abb. 32), tritt

während der Hungerjahre eine bewaffnete Garde auf - ein realistischer Hinweis

auf die politischen Spannungen der [sic!

bis eben jeder derartigen Krisen-]Zeit.

Josef erscheint, verglichen

mit seiner jugendlichen Gestalt in den frühen ägyptischen Jahren, in dieser [den Zyklus abschließenden]

Kuppel als gereifter, bärtiger Mann.

Die zweite Hälfte des Kuppelfrieses

wird von der Begegnung mit den Brüdern bestimmt. Der grauhaarige,in einem Nischenbau thronende Jakob schickt seine Söhne

nach Ägypten, um dort Korn für die hungernde Sippe in Kanaan zu kaufen (Abb.

36). Wieder ist es Ruben, der Älteste, der die Unterhaltung führt. Der ufbruch der Brüder und ihre Ankunft in Ägypten sind im

Mosaikzyklus nicht dargestellt. Auf die Aussendung folgt unmittelbar die

Beschuldigung der Brüder als Spione und die Ergreifung des vordersten durch

ägyptische Soldaten (Abb. 37).

Zu den Schlüsselszenen der Erzählung

gehört das Schuldgeständnis der Brüder, die ihre Einkerkerung durch den

vermeintlichen Ägypter, in dem sie ihren Bruder noch nicht wiedererkennen, als

gerechte Strafe Gottes für ihr Verbrechen an Josef begreifen. In Gestik und

Haltung drückt sich ihre Reue und Verzweiflung aus. Josef wendet sich voll

innerer Bewegung ab und trocknet mit dem Gewand seine Tränen. Der Knabe, der

zwischen Josef und der Gruppe der Brüder steht, ist vermutlich Manasse, Josefs Erstgeborener, der einer jüdischen Legende

zufolge von Josef zum Dolmetscher bestellt war

(Abb. 38). Die Ergreifung Simeons als Geisel bildet den Abschluß

des Kuppelfrieses (Abb. 39).

bbbbb

Die letzten Szenen des Josefszyklus befinden sich auf der Wandlünette dieses

Vorhallenjoches (Abb. 40). Zunächst wird die Rückkehr der Brüder nach Kanaan

geschildert, wie sie ihre Säcke, in die

Josef die Geldbeutel hat hineinlegen lassen, vor Jakob ausleeren (Abb. 41).

Unter diesem Bild reihen sich drei

weitere Szenen aneinander:

Die Einwilligung Jakobs zur Reise

Benjamins nach Ägypten (Abb. 42), der Aufbruch zur zweiten Reise der Brüder

(Abb. 43) und ihre Ankunft vor Josefs Haus (Abb. 44). Hier bricht die Josefsgeschichte ab.

Der abrupte Schluß

entspricht sicher [sic!]

nicht der ursprünglichen Konzeption. Die Cotton-Genesis enthält nach der Szene

mit Benjamin vor Josefs Haus noch etwa 40 weitere Miniaturen. Vermutlich sollte

zunächst die gesamte nördliche Vorhalle der Josefslegende

vorbehalten bleiben. Aus uns unbekannten [sic!

die Urkunden scheinen verloren, gleichwohl mögeimmerhin einige theologische Beweggründe einer möglichen Debatte naheliegen: So enden weder die

‚Geschichte/Herborbingungen Jakobs/Israels‘ in

Ägypten noch eine ‚Heilsgesichte‘; die Ansprüche christlicher Deutungen – gleich gar Subsituitionslehren

– beziehen sich/Jesus derart basal auf Mose und die Tora,

dass wohl kaum ernstlich vollständig darauf verzichtet werden sollte, sich

diese wenigstens soweit anzueignen ;

O.G.J.] Gründen entschloß

man sich jedoch zu einer Programmänderung [G.H.S., S. 79] und widmete das letzte Joch der Geschichte des Moses.

Die Mosaiken der dritten Josefskuppel und der zugehörigen Wandlünette bilden den

künstlerischen Höhepunkt des gesamten Mosaikzyklus in der Vorhalle.

Gegenüber der Vorlage, den

spätantiken Miniaturen, sind in diesem Abschnitt die stilistischen und

ikonographischen Abweichungen am größten - Weichfallende, üppig drapierte

Gewänder betonen die naturnahe Körperlichkeit der Figuren. In Körperhaltung,

Gebärden und Mimik kommen die unterschiedlichen seelischen Situationen zum

Ausdruck. Charakteristisch ist die liebevolle Ausmalung genrehafter Szenen,

etwa das Einlagern oder das Austeilen des Korns (Abb. 32, 35). Die Farbpalette

ist reich, aber weniger grell als in der zweiten Kuppel, die Gesamtwirkung

erscheint harmonischer. Im Gegensatz zu den älteren Mosaiken der Vorhalle, wo

die Figuren frei vor dem Goldgrund schweben, stehen in der dritten Josefskuppel alle Figuren in einem durch Geländestreifen

und Bauten umgrenzten Raum. Die spätantike Vorlage, die zu Beginn der Arbeit

die Mosaiken stark prägte, hat in dieser Kuppel viel von ihrer

Vorbildhaftigkeit [sic!]

eingebüßt.“

Zzzz #jojo

„Den Anstoß zur Ausschmückung der Vorhalle von San Marco mit

einem kostbaren Mosaikzyklus gab die Eroberung Konstantinopels durch Vendig und das Heer der Kreuzfahrer im Jahre 1204. Der Sieg

über das Byzantinische Reich ließ Venedig zur beherrschenden Macht im

Mittelmeer werden. Grenzenloser [sic!]

Reichtum floß in die Stadt. Die Kirche des heiligen

Markus, Palastkapelle des Dogen und Staatskirche der Serenissima, führte in

ihrer Pracht den Bürgern wie der übrigen Welt den Rang der siegreichen Republik

vor Augen. Die Mosaikarbeiten in der Vorhalle begannen bald nach der Eroberung

Konstantinopels, um 1220 war die erste Kuppel fertiggestellt. Der Abschluß des Josefszyklus

erfolgte jedoch nicht vor dem späten 13. Jahrhundert. Dieser Zyklus

beanspruchte den größten Raum in der Vorhalle. […] Ägypten, der Schauplatz der meisten Szenen,

hatte einen besonderen Bezug zu Markus, dem Patron der Kirche und des Staates.

Aus Ägypten hatten die Venezianer den Leichnam des Apostels geraubt, der als

Bischof in Alexandria das Martyrium erlitten hatte. Dem gläubigen [sic!] Betrachter der Mosaiken offenbarte sich so ein enges Band

zwischen der alttestamentlichen [sic!] Herrschergestalt

des Josef und dem mächtigen Schutzheiligen der Stadt.“ (G.H.S., S. 80)

#olaf

MMP-Mind Map O.G.J., mit Mi.Sh.

Synagoge

Genesis Kapitel 35

Problemstellungen / Methodisches bei/mit Mi.Sh.

den ‚Wissenschaft versus Religion‘ sowie (bis also;

O.G.J.) ‚Prädestination

vs. verantwortliche Willensfreiheit‘ interessieren. Unterschiede bemerkend

/ beschreibend zwischen

|

‚anthropozentrischer Auffassung (gar ‚christlichem‘ – insoweit Juden gleichwohl weder

unbekanntem, noch von/bei/unter ihnen etwa vollständig überwundenes oder

verworfenes [O.G.J.] – Paradigma) |

|

‚teleozentrischer Auffassung (gar eher ‚jüdischem‘ Paradigma)‘. |

|

Frage nach

dem Wesen Gottes (implizit: ihn

zwangsläufig vermenschlichend). Fragen nach

der (weit) entfernten

Zukunft (Messias etc.). Verdacht:

Flucht vor der Gegenwart |

|

Interesse

daran, welche Beziehung der Mensch zu Gott hat? Fragt nach

der Bewältigung des Jetzt, kümmert sich

vorwiegend/hauptsächlich um irdische Dinge und Ereignisse. |

An/Als

Gemeinsamkeit unter (ohnehin schwer exakt definierbaren) Juden erkennt und betont Mi. Sh.

eben nicht Inhalte der Gedanken über Gott und Bibel gleich zu haben/machen: Vielfalt

und Widersprüche sind (hinsichtlich der Gedanken) vorhanden und zulässig. – Sondern Verpflichtung auf gleiche [MiTZWoT] Gebote/das Gesetz [ToRaH],

implizit: hinsichtlich der Taten gibt es Regelungen/Gemeinsamkeiten (unter/der Juden – mit den Herausforderungen deren Zustandekommen,

Durchführung, Beurteilung etc. betreffend).

‚Ich glaube[sic!] an Gott‘ (vgl. ‚Ich fürchte G-tt‘) sagt alles

– oder: vielmehr (so gut wie) Nichts. Die

Frage ist, vielmehr ‚wie sieht das aus, äußert sich das?‘

- Die Antwort des Judentums:

'Halten seiner Thorah' Was das aber tagtäglich

konkret bedeutet, ist jeden Morgen von neuem die Frage; der der Referent dann eben in Jerusalem nachgehen werde.

Mi.Sh. untersucht ‚Besonderheiten, Ungewöhnliches bzw.

nicht-Zwingendes an/im Text‘. – Motto: „dies (was

im Text berichtet wird) war doch nicht die einzige (denkbare) Möglichkeit (des/fürs Geschehen/s).“ Dazu

gehören, und dahinter stehen, auch die (nicht etwa

allein, oder erst) rabbinischen Methoden

der Thora-Auslegungen, zumindest des hermeneutischen

‚Vierweges‘ mit- bis gegeneinander wechselwirkender פרד״ס PaRDe‘‘S-Aspekte jeglichen

Textverständnisses: ![]() Der ‚Ebene‘ des (gar ‚schwarz brennenden‘) ‚Wortlautes‘ der Geschichte ‚an sich‘ פשט /pschat/ (zwar

nicht ‚einfach‘ ohne [gar auf Rückseite weiß] grammatikalisch geformte / ‚silbern

verpackte(gefasste‘, bis gar ‚gerematrisch

abgesonderte‘, Umgebungskontexte

der/an umfänglicheren ‚Exformation/en‘, doch zumal

diese nicht notwendigerweise überhaupt, als solche, bemerkend/respektierend,

oder aber als ‚selbstverständlich allgemeinverbindlich eindeutig singulär allen

alternativlos kontrastklar offensichtlich

objektiv konsensfähig bekannt, also gar unwichtig, reduzier- bis

einsparbar / unhöflich belästigende analytische Zumutung/Komplexe‘

unterstellend);

Der ‚Ebene‘ des (gar ‚schwarz brennenden‘) ‚Wortlautes‘ der Geschichte ‚an sich‘ פשט /pschat/ (zwar

nicht ‚einfach‘ ohne [gar auf Rückseite weiß] grammatikalisch geformte / ‚silbern

verpackte(gefasste‘, bis gar ‚gerematrisch

abgesonderte‘, Umgebungskontexte

der/an umfänglicheren ‚Exformation/en‘, doch zumal

diese nicht notwendigerweise überhaupt, als solche, bemerkend/respektierend,

oder aber als ‚selbstverständlich allgemeinverbindlich eindeutig singulär allen

alternativlos kontrastklar offensichtlich

objektiv konsensfähig bekannt, also gar unwichtig, reduzier- bis

einsparbar / unhöflich belästigende analytische Zumutung/Komplexe‘

unterstellend); ![]() der Hinweise (gar Teile, gleich alle/r Torah) darin und darauf, zumal in/aus unseren gegenwärtig betreffenden (einander zwar teils – sozial-(psycho-)logisch, zumal kulturell,

geschlechtlich, situativ etc. – überlappenden, doch längst nicht etwa [erst

recht mehrsprachlich / ‚allsprachlich‘ nicht] deckungsgleich/komplementär

übereinstimmenden), und uns(anderen (bestenfalls

unvollständig, zumal verschieden) überlieferten,

‚Erlebniswelten‘ רמז /remez/;

der Hinweise (gar Teile, gleich alle/r Torah) darin und darauf, zumal in/aus unseren gegenwärtig betreffenden (einander zwar teils – sozial-(psycho-)logisch, zumal kulturell,

geschlechtlich, situativ etc. – überlappenden, doch längst nicht etwa [erst

recht mehrsprachlich / ‚allsprachlich‘ nicht] deckungsgleich/komplementär

übereinstimmenden), und uns(anderen (bestenfalls

unvollständig, zumal verschieden) überlieferten,

‚Erlebniswelten‘ רמז /remez/; ![]() der mit predigend-fordernden

Auswahlentscheidungen für Deutungen / Auslegungspforten verfolgten derzeitigen (Verhalten-beeinflussungs-)Absichten דרש /darasch/;

der mit predigend-fordernden

Auswahlentscheidungen für Deutungen / Auslegungspforten verfolgten derzeitigen (Verhalten-beeinflussungs-)Absichten דרש /darasch/; ![]() sowie

gerade/nur hinsichtlich ihrer überhaupt Offenlegung / mancher Erkenn- bis sogar

Berührbarkeit/en – zumal ‚kontemplativ‘ אחד /‘echad\‘axad/ vollständig/vollkommen erahnbar – ‚geheimnisvoll sichtbar verborgen‘ daran, dahinter, darum,

dazwischen, darin, daneben (vgl.

griechisch / aristotelisch ‚metata‘) und/also ‚dimensional

darüber‘ gegebenen, doch ganz erheblichen, ‚unüberschaubar mithin ‚geheim( ergreifen /

betreffen könnend)en Rest(s)‘ סוד /sod/, ‚jenseits‘ des davon/wozu

Verwendeten / Angeeigneten.

sowie

gerade/nur hinsichtlich ihrer überhaupt Offenlegung / mancher Erkenn- bis sogar

Berührbarkeit/en – zumal ‚kontemplativ‘ אחד /‘echad\‘axad/ vollständig/vollkommen erahnbar – ‚geheimnisvoll sichtbar verborgen‘ daran, dahinter, darum,

dazwischen, darin, daneben (vgl.

griechisch / aristotelisch ‚metata‘) und/also ‚dimensional

darüber‘ gegebenen, doch ganz erheblichen, ‚unüberschaubar mithin ‚geheim( ergreifen /

betreffen könnend)en Rest(s)‘ סוד /sod/, ‚jenseits‘ des davon/wozu

Verwendeten / Angeeigneten.

«Methoden

der Rabbinen bei ihrer Auslegungsarbeit:

1)

Pilpul = Streitgespräch Vgl.

die zahlreichen Streitgespräche Jesu.

2)

Maschal = Gleichnis Vgl. die

echten Gleichnisse Jesu.

3)

Halacha = Anweisung, Anordnung

Vgl. Teile der Bergpredigt u.a. Lehrstücke.

4)

Haggada = Erzählung oder Legende

mit

zu deutendem Inhalt Vgl. Geschichten Jesu, meist unberechtigt zu den

Gleichnissen gezählt (Barmh.Samariter).

Hermeneutische

Auslegungsregeln für Mischna und Talmud:

Die sieben Regeln aus der Zeit Hillels I,

die ihm zugeschrieben werden:

1) Schluß 'vom Leichteren zum Schwereren (Wenn schon..dann erst recht . ... ).

2) Schluß durch Analogie (in diesem Fall ...,

deshalb auch in jenem Fall ...)

3) Aus einer

Stelle abgeleitetes

Prinzip auf inhaltlich verwandten Fall angewandt.

4) Aus zwei

Stellen abgeleitetes

Prinzip auf weitere inhaltlich verwandte Fälle angewandt.

5) Das Allgemeine wird durch das Besondere näher bestimmt, aber auch

umgekehrt: das Besondere

wird durch einen Beleg, der an sich Allgemeines enthält, gedeutet.

6) Eine

Stelle wird durch

eine andere erläutert, die ähnliche Folgerungen enthält.

7) Eine Einzelstelle

wird erklärt, indem man sie vom

Zusammenhang her interpretiert.

Die

dreizehn Regeln des Ismael

ben-Elisa: Sie schließen sich an die

Hillel-Regeln an, sind aber ausführlicher und betonen stärker den Wortsinn, den auch der

einfache Torahörer verstehen kann, da die Tora in der

"Menschensprache redet“

(So betont auch Mar ben-Rabina gegen Raw Kahana den Wortsinn).

Die

entgegengesetzte Methode des Rabbi Akiba:

Die

Tora soll Wort für Wort und Buchstabe für Buchstabe

auf ihre "geheime

Bedeutung" untersucht werden, also auch allegorisch ausgelegt werden, da sich

ihre Sprache von der

"Menschensprache deutlich

unterscheidet" und

göttliche Geheimnisse verbirgt. Diese hermeneutische

Richtung ermöglicht später die mystische und kabbalistische Arbeit.» (Aus: K. Hartmann. Atlas-Tafei-Werk

zur Geschichte der Weltreligionen III. © Ouell

Verlag. Stuttgart 1990, S. 48; optische Umrahmungen, Unterstreichungen und weitere, sorgsame Formatierungen

dieses Autors nicht vollständig wiedergeben)

Genesis Kapitel 37 - Der Verkauf

Josephs nach Ägypten

Mi. Sh.‘s

Frage/Interesse: Erster (erwähnter) Störfaktor des Verhältnisses Joseph vs. Brüder?

Prämisse: Eltern sollen ihre Kinder

gleich lieben

Jakob (da erfahren) konnte, ja

müsse, etwas geahnt haben vom Spannungsverhältnis zwischen den Brüdern und

Joseph

Joseph antwortete "Hier bin

ich"

Warum denken die Brüder gleich an Tötung?

Warum zerreißen und mit Blut

beschmieren des Kleides Josephs

Nachfrage: Jetzt lassen die Brüder

Joseph ja doch überleben

Ergänzung: Die Liste der Güter, die

die Karawane nach ET bringt, entspricht der, die Jakob seine Söhne später nach

ET mitnehmen heißt.

Genesis Kapitel 41 – Joseph deutet

die Träume des Pharao und wird Vizekönig

Jedenfalls zur Zeit/hier/soweit

liege die Sympathie (der Leserschaft / Zuhörenden /

Beobachtenden) bei Joseph, wie beim beinahe

geopferten Isaak (und nicht einmal beim, von Abraham, tatsächlich der Todesgefahr ausgelieferten

Ismael und seiner Mutter Prinzessin Hagar die G’tt

ernähren/bewahren musste; vgl. Bazon Brock).

Judentum findet Kompromisse die

Befolgung der Thorah-Forderungen ermöglichen

Kontraste: ![]() Josephs Träume stehen in Kontrast zu seinem

Verkauft werden (vorläufiger Tiefpunkt in wellenartiger Bewegung)

Josephs Träume stehen in Kontrast zu seinem

Verkauft werden (vorläufiger Tiefpunkt in wellenartiger Bewegung)

![]() Joseph versus Pharao

Joseph versus Pharao

![]() Fülle versus Hunger

Fülle versus Hunger

![]() Friede (Landschaft und unter

den Brüdern/Mundschenk) versus Tod (gegenüber Joseph/Bäcker)

Friede (Landschaft und unter

den Brüdern/Mundschenk) versus Tod (gegenüber Joseph/Bäcker)

Das zweifache

Träumen

Träumen (überhaupt) als bildhafte

konkrete Sprache

Propheten wurden früher Seher

genannt (1.Sam 9,9)

ET unterscheidet sich 5.Mo.11.10 von

Israel, da es immer Wasser hat (Nil) nicht auf Regen angewiesen ist

Warum legten seine/die Weisen, die

leicht verständlichen Träume Pharaos nicht aus?

Joseph wird in seinem Gleichgewicht

zumindest erschüttert, als er vor Pharao gerufen wird

Nachträge und Vorfrage: ![]() Sicher habe sich Joseph in der Gefahr

befunden, sich (vor Pharao) wie ein 'Halbgott' vorzukommen (sic!)

Sicher habe sich Joseph in der Gefahr

befunden, sich (vor Pharao) wie ein 'Halbgott' vorzukommen (sic!)

![]() Joseph - n.B.

der erste Hofjude - rächt

sich (jedenfalls scheinbar) an seinen Brüdern [- wie kann er ein Gerechter

(Zadik) sein? - vgl. unten]

Joseph - n.B.

der erste Hofjude - rächt

sich (jedenfalls scheinbar) an seinen Brüdern [- wie kann er ein Gerechter

(Zadik) sein? - vgl. unten]

![]() Joseph erhält in Gen.41,45 einen neuen Namen vom Pharao

Joseph erhält in Gen.41,45 einen neuen Namen vom Pharao

![]() Warum sagt Joseph, Gott

wolle dem Pharao Heil (Schalom) verkünden?

Warum sagt Joseph, Gott

wolle dem Pharao Heil (Schalom) verkünden?

Genesis Kapitel 42 – Die 1. Reise

der Brüder nach Ägypten ("Und Joseph stellt sich fremd gegen sie und redet

hart mit ihnen")

Die Waage der Sympathie für den

'Underdog' schlägt nun tendenziell um, von Joseph auf die Brüder

Die Initiative nach Ägypten zu gehen

kommt nicht von den Brüdern, sondern vom alten Jakob

War Jakobs Benehmen seinen Brüdern

gegenüber Rache? - Paßt das - so menschlich es auch

ist – zu einem Gerechten?

Der zweite Traum Josephs (Gestirne

verneigen sich) erfordert dann auch Anwesenheit seiner Eltern)

Nun erst erweist sich, daß Joseph nicht das still erduldende reine Opfer (des Grubenwurfes und Sklavenverkaufs) war, wie man anfangs hätte meinen können

Nachträge: ![]() Beginn der Thematik: Ruben vs. Juda unten

Beginn der Thematik: Ruben vs. Juda unten

![]() Die Vorschläge (Josephs) an

die Brüder ändern sich, nachdem sie sich in ihrem echten Notzustand (im

Gefängnis) nicht entschließen können/wollen

Die Vorschläge (Josephs) an

die Brüder ändern sich, nachdem sie sich in ihrem echten Notzustand (im

Gefängnis) nicht entschließen können/wollen

![]() Die Brüder hasten, zurück

nach Hause

Die Brüder hasten, zurück

nach Hause

![]() Die Brüder berichten Jakob,

ihnen seien Handelsrechte (genauer Saher - O.G.J.: Hausierhandel) in ET angeboten worden, obwohl der

Text nirgends berichtet, daß Joseph dies tat.

Die Brüder berichten Jakob,

ihnen seien Handelsrechte (genauer Saher - O.G.J.: Hausierhandel) in ET angeboten worden, obwohl der

Text nirgends berichtet, daß Joseph dies tat.

Genesis Kapitel 43-44,17 – Die 2.

Reise der Brüder nach Ägypten

Jakobs Weigerung Benjamin

mitzusenden veranlast Ruben zum Vorschlag seine

beiden Söhne als Pfand zu bieten

Ruben verglichen mit Juda - oder wessen Vorschlägen folgt schließlich Jakob?

Bei der zweiten Reise lautet der

Auftrag nur 'ein wenig Getreide' zu kaufen

EXKURS: Darf/Soll man den Heiligen

Text überhaupt übersetzen - da seine volle Bedeutung gar nicht übertragbar ist?

Hebräisch ‚Sehen‘ und ‚Angst

bekommen‘ (in Vwes 16) sind eigentlich identische Wörter

Die Sitzordnung der Brüder, ein

jeder nach seinem (Geburts-)Rang an der hoheitlichen Tafel.

Nachträge: ![]() Der Becher Josephs bedeutet mehr als ein

Trinkgefäß (eher vergleichbar mit dem Ring des Herrschers)

Der Becher Josephs bedeutet mehr als ein

Trinkgefäß (eher vergleichbar mit dem Ring des Herrschers)

![]() Die Brüder schlagen dem sie

Verfolgenden vor, den Schuldigen zu töten und sie als Knechte zu nehmen

Die Brüder schlagen dem sie

Verfolgenden vor, den Schuldigen zu töten und sie als Knechte zu nehmen

![]() Dies wird nicht akzeptiert, sondern Modifiziert, nur der Schuldige

soll, und zwar nur Knecht Josephs sein (vgl. oben Modifikationen beim ersten

Mal im Gefängnis)

Dies wird nicht akzeptiert, sondern Modifiziert, nur der Schuldige

soll, und zwar nur Knecht Josephs sein (vgl. oben Modifikationen beim ersten

Mal im Gefängnis)

![]() Mögliche Reaktionen der

Brüder auf (scheinbar) nachgewiesene neue Schuld:

Mögliche Reaktionen der

Brüder auf (scheinbar) nachgewiesene neue Schuld:

![]() Josephs Abgesandter lehnt

das Angebot (alle Knechte) ab, würde sie - ohne Benjamin – mit Frieden zu ihrem

Vater zurückschicken

Josephs Abgesandter lehnt

das Angebot (alle Knechte) ab, würde sie - ohne Benjamin – mit Frieden zu ihrem

Vater zurückschicken

Genesis Kapitel 44,18-46,7 – Josephs

Aussöhnung mit seinen Brüdern

Juda

bietet sich Joseph als Ersatz für Benjamin an

Struktur des Benehmens von Joseph

insgesamt

Gott habe damit (mit der Tat der

Brüder) "einen Rest Israels" gerettet (erstmals hier: Gen. 45,7)

Der Vater Jakob glaubt der (O.G.J.: ‚guten‘) Nachricht nicht sofort. Auffällig aber ist:

Israel (Jakob) zieht zunächst nach Berscheba, wo er opfert, betet und eine Offenbarung[sic!]

Gottes erhält

Gott meinte es gut - er führte,

begleitete (vgl. Gen 46,4) beide Joseph und dessen Vater Jakob nach Ägypten und

(O.G.J.: physisch-individuell allerdings erst

verstorben) wieder zurück

Joseph läßt

seinem Vater Gen 45,8 bestellen, er sei der 'Vater über Pharao' - war das für

eine 'Stellvertreterposition' nicht etwas übertrieben?

Zusatz: Gen. 50,14-21

vgl. dazu Deuteronium

Rabbah, Schophetium, 15, ed. Liebermann, S. 102 bei J.J. Petuchowski

1979, S. 103

Rabbi Simeon ben

Lakisch erklärte, daß sich

die Heilige Schrift hier "erdichteter Worte" bediente "um

Frieden zwischen Joseph und seinen Brüdern zu stiften". Denn nirgendwo

finden wir, "daß unser Vater Jakob tatsächlich

einen solchen Befehl erlassen hatte. Die Heilige Schrift [O.G.J.:

respektive die Brüder Josephs] bedient sich hier erdichteter Worte - um des

Friedens willen." (S. 103)

O.G.J.: Auffällig, hier, nach Tod und Beisetzung des Vaters Jakob / Jisrael (dem Familienoberhaupt), scheint ferner

![]() der (wiederholte / weiter träumegemäße?) Kotau der Brüder vor Joseph

der (wiederholte / weiter träumegemäße?) Kotau der Brüder vor Joseph

![]() das Angebot

ihrer Knechtschaft Joseph, bis gar Ägypten, gegenüber

das Angebot

ihrer Knechtschaft Joseph, bis gar Ägypten, gegenüber

![]() dessen zwar nicht

Nicht-Akzeptanz, da ihr Verhalten zu Gottes ‚Plänen‘

(zumindest) passte, und dennoch das Patronatsversprechen Josephs gar jahrhundertelang

(anstatt ‚für immer und ewig‘) wirkte; vgl.

dazu auch Lehnsverhältnisse, gar zumal gegenüber (zeitgleich) solchen Venezias

mit/zu ihren ‚Kolonien‘.

dessen zwar nicht

Nicht-Akzeptanz, da ihr Verhalten zu Gottes ‚Plänen‘

(zumindest) passte, und dennoch das Patronatsversprechen Josephs gar jahrhundertelang

(anstatt ‚für immer und ewig‘) wirkte; vgl.

dazu auch Lehnsverhältnisse, gar zumal gegenüber (zeitgleich) solchen Venezias

mit/zu ihren ‚Kolonien‘.

![]() Josephs Fähigkeit 'zum

Herzen' der/aller Brüder zu reden (d.h. zum ganzen Menschen bzw. seinen, bis

gar überindividuellen, Bewusstheiten – nicht nur entweder zu Verstand oder

Gefühl/en)

Josephs Fähigkeit 'zum

Herzen' der/aller Brüder zu reden (d.h. zum ganzen Menschen bzw. seinen, bis

gar überindividuellen, Bewusstheiten – nicht nur entweder zu Verstand oder

Gefühl/en)

![]() Schließlich endet gleich

danach das ganze Buch der Genesis, der anfänglichen Texte von Hervorbringungen

Schließlich endet gleich

danach das ganze Buch der Genesis, der anfänglichen Texte von Hervorbringungen ![]() , zumal der

Väter/Patriarchen in/als /bereschit/

, zumal der

Väter/Patriarchen in/als /bereschit/ ![]() .

.

Es ‚beginne‘ dann ‚die Zeit der

(sic!) Propheten‘ (zumal und namentlich Moses) … [#hier vgl. E.A.S.‘s im Text über diesen

selbst hinaus verweisende Paarungen Prophet versus Patriarch und Pruester versus König, bis zu qualifizierter Phrophetie im Untersched/Gegensatz

zu wahrsagerischen Progmosen/Änfsten]

Es ‚ende‘ die ‚('Ur'-)Zeit‘ der Angaben/Berichte von quasi

‚individuellen‘ (doch eben immerhin grammatisch

teils pluralischen/kollektiven, zumindest und immerhin aber durchaus prototypischen/archetypischen,

geradezu – ‚immerhin‘, bis etwa ‚nur‘ – ‚exemplarischen‘) Persönlichkeiten, Familienstrukturen und Stammesverbände (zumal was die, von/durch G-tt,

belastend-erwählten angeht)

und die Emergenzstufe(n ‚gprupierter Menschen‘) Volk

und Völker (damit auch das ambivalent-kulturalistische,

moderne Phänomen der ‚Nation/en‘) werde zum

manifesten Bestandteil der, so gerne (bis auf Religion

/ Realitätenhandhabungsweisen verkürzend)

‚Heilsentwicklung‘ genannten (nicht nur

eines singulär abstrakt heteronomistischen – und sei

es göttlichen – Heilsplans) für die / (sinnstiftender)

Zweckbestimmung der Menschenheit

– namentlich: zu dienen und geführt zu sein/werden.

[MMP-Mind Map

was/wie so manche Leute ‚Josef‘, gar antisemitisch, zu leugnen trachten, steht

ausdrücklich ‚erst‘ im 2. Mosebuch/ Exodus / schemot

‚Namen‘ – beschreibt/benennt aber ein, bis das, Menschenheitsproblem,

längst nicht nur – bis überhaupt nicht hauptsächlich,

allenfalls scheinbar – semitisch denkende/sprechende (bis ‚komplexer‘

als rein dualistisch empfindende) Menschen, oder gar alleine/erst

Jüdinnen und Juden (nach welchen Definitionen auch

immer), elementar angehend/betreffend]

#eee-Lesung

|

[An, respektive unter oder

in, Kuppeln von San

Marco zu Venedig musifisch (anstatt |

בראשית פרק Genesis Chapter |

[Auch in einem wörtlichen

Sinne eine, durchaus lückenhafte

Fortsetzung an Textauszügen des ersten Mosebuches

der תורה] |

#jojo#ende-toralesung

|

Da, bis warum oder wie

auch immer, diese bildliche

respektive textliche ‚Darstellung‘ hier aufzuhören scheint, auch auf der ‚nächsten‘ site

nicht etwa |

|

#jojo

|

Dogaressa und ‚zofende‘ Edelhofdame ‚sto(o/)l,/pern‘ sie – etwa über (Rand-) Schwelle hinaus, äh – hinein? |

Hoppela – bei so manchen Gedanken liegt es wohl nicht entscheidend an der – kaum bestritten – schweren Lesbarkeit von O.G.J.‘s (gleich gar Online-)Texten, sie lieber, besser erst überhaupt nicht ins/unters Heiligtum lassen zu s/wollen (erst recht falls, oder wo, sie bereits resch-waw-chet ר־ו־ח / vorhanden). |

|

|

Wie bitte, im sogar zwillingsbrüderlich engsten Konkurrenzverhältnis, zumal um Erstgeburtssegen, genügten nicht einmal die allertiefsten Kotau-Reverenzen (Gen. 33:3 ff.) sogar aller Frauen und Kinder (wenn auch einseitig jener, zudem gar Esau ausgeliefert erscheinenden, Jakobs) zur hinreichend dauerhaften Befriedung des künftigen Verhältnisses der wechselseitigen Nachkommenschaften? |

[Dass/Wenn/Fall einander hier ‚Ekklesis‘ und ‚Synagoge‘ vergegnen sollten …] |

Mancher ‚Bibelm‘ Verständmisse künden twar / bekanntlich mit Luther übersetzend / übertreibend:

Jakob (/Israel) habe der Vater Isaak ‚geliebt Esau aber gehasst‘ – doch der akzeptierte

Konsonatentext der Hebräischen

Bibel seht Esau eher bis nur an die zweite Stelle – was berits

genügend Empäromg. Nicht ets

bei Gleichheitsüberbietungen ... Sie

wissen schon.

______________________________________

_____________________________________________

ו. וַתִּגַּשְׁןָ הַשְּׁפָחוֹת הֵנָּה וְיַלְדֵיהֶן וַתִּשְׁתַּחֲוֶיןָ:

33:6. Then the maidservants came near, they and their children, and they

bowed down.

___________________________________________________________________________________

ז. וַתִּגַּשׁ גַּם-לֵאָה וִילָדֶיהָ וַיִּשְׁתַּחֲווּ וְאַחַר נִגַּשׁ יוֹסֵף וְרָחֵל וַיִּשְׁתַּחֲווּ:

33:7. And Leah also with her children came near, and bowed themselves;

and after came Joseph near and Rachel, and they bowed down.

חוה /chawa/ Wurzel-Trippel

להשתחוות

![]()

v. to bow, prostrate oneself

x

השתחוות

![]()

nf. prostrating

oneself, bowing down

So bereits Abram 18:2 als G’tt

ihm begleitet erschien; Lot in sodim

19:1 zur Begrüßung der beiden Engel. Anbeten Abraham 22:5. Abraham vor den Hetitern

23:7+12. 24:26 G’tt dankend/anbetend. 24:48 Anbetung. Abrahams diener Anbetung

24:52. Brüder und Nationen 27:29 dreimal.

33:3 Jakob vor Esau. Erstmals

ausdrücklich auch Frauen nämlich Israels, des bisherigen Jakobs, Edelmägde und

Leha sowie Rahel mit ihren jeweiligen Kindern, in dieser Verbeugungsfrorm

erwähnt (Zitat).

37:7 Jakob.

|

Wie

bitte,

bereits (ver)einfache(nde, (verschwörungs(mytho)logisch schließlich / ursprünglich mit Formen / Varianten von

Judenfeindschaft, meist plus Frauendiskriminierung, einhergehende) Phänomene (des bis je)des ‚Populismus‘

gehören / gehen prototypisch / ‚pharaonisch‘ hierher zurück? Auch / Gerade

Kontrastklarheit maximierende / duakistische Befeindungen gegen Schriftgelehrsamkeit und/oder

qualifiziertes Lernen (zumal

statt ‚zu belehren‘ / anzupassen), erweisen sich als Problem

der Menschenheit insgesamt, nicht etwa

allein oder hauptsächlich der

Benachteiligten: |

[Nicht

einmal alle Populisten sind zornige, kleine alte Männer – oder sonst

physiologisch eindeutig erkennbar] |

|

|

|

|

|

Verständnisse der, bekanntlich

dem nächsten Buch der hebräischen Bibel entstammenden, einschlägigen Passage (schemot / Exodus / 2. Mose 2:6-11), setzen Kenntnisse der ‚Josefsgeschichte‘ voraus: Nach Josefs Tod (Exodus Kapitel

1Vers 6) als

_____________________________________________________________________________

ו. וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל-אֶחָיו וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא:

Ex.1:6. And Joseph died, and all his brothers, and all that generation.

_____________________________________________________________________________

ז. וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אֹתָם:

1:7. And the people of Israel were fruitful,

and increased abundantly, and multiplied,

and became exceedingly mighty; and the land was filled with them.

_____________________________________________________________________________

ח. וַיָּקָם מֶלֶךְ-חָדָשׁ עַל-מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא-יָדַע אֶת-יוֹסֵף:

1:8. And there arose up a new king over Egypt,

who knew not Joseph.

_____________________________________________________________________________

ט. וַיֹּאמֶר אֶל-עַמּוֹ הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַב וְעָצוּם מִמֶּנּוּ:

1:9. And he said to his people, Behold, the

people of the children of Israel are more

and mightier than we;

_____________________________________________________________________________

Page 204

Exodus

Exodus

__________________________________

|

|

Kommentare und Anregungen wären willkommen unter: webmaster@jahreiss.eu |

||

|

* |

|

||

|

|

|

by

|